| 东京八平米 | 收藏 |

早上八点关门的喫茶店

东京八平米 作者:吉井忍

日本有很多咖啡馆,日语中可以分为两种:“Cafe”与“喫茶店(kissaten)”前者等于像星巴克那种店铺,轻松、时尚、惬意,又有适当的情调,而喫茶店这个词给人的印象是一家老铺或不起眼的小店,通常由一个老板/老板娘或一对夫妻运营,可以抽烟,提供并不时尚的轻食,如吐司、布丁或意大利面。对我个人来说,这两者的区分更加简单:带个笔记本电脑查资料打打字也不会被别人翻白眼,那这家属于Cafe;而一家喫茶店的历史一般比电脑长,根本没考虑客人需要电源的可能性,咖啡桌也很小,顶多足够放一杯咖啡、一包香烟或一本文库本。也不碍事,因为来喫茶店的目的就是喝咖啡、聊天、看报、发呆,或者是与店主闲聊两句。

发现这家喫茶店全靠偶然。首先它是在一栋非常不起眼的水泥楼的二层,虽然在玻璃窗上贴有喫茶店的名字,但玻璃窗上布满灰尘,绝不是很能吸引人的样子,甚至让人猜不出这家店还开不开。

几年前我还在北京常住,有一次回国,本来准备在父母家写稿,结果发现家里的诱惑太多,母亲拼命买好吃的给我,房间里有太多让人怀旧的书和照片,一翻开就是几个小时,让人无法集中精力,我便决定在东京的一家廉价酒店住一周。酒店位于东京的最东边荒川区,在JR南千住站附近。

南干住站离浅草不远,走到浅草寺的路上会经过山谷[山谷(Sanya):指东京都台东区清川、日本堤、桥场以及荒川区南干住一带,1966年前分别为台东区浅草山谷1一4丁目,但因1962年施行的《住居表示法》,1966年“山谷”这个地名消失了。该法实施后日本不少有历史背景或人们熟悉的地名都消失了。]地区,是东京最出名的宿街(Doya-gai)[日语的有些隐语会把原单词的音节颠倒来发音,比如“bash。(地点、地区)”变成“shoba(黑道人士做生意或获取租金的势力范围)","tsure(/伙伴)"变成“retsu(意思也变成‘共犯者’)"等。"宿"本来念成,'yado",但特指日新体力劳工栖身的“简易宿泊所”时,它会变成"doya”。],就是短工工人聚集处。这里的日薪体力劳工们曾修建高楼大厦、马路与桥梁,为日本经济的高速发展做出贡献,如今他们又逃不过老龄化,现在整个山谷已经失去了过去拥有的活力和精神。浅草寺所在的东京都台东区还有个地方叫吉原(Yoshiwara),是曾经的日本第一花街、江户时代公开许可的妓院集中地,这个传统到现在也没有消失,这一带风俗店的招牌林立,还有一股妖艳之气。不过说回南千住站所在的荒川区,因为地价比较便宜、交通方便,如今已经成为廉价酒店的聚集地,疫情之前吸引了蛮多海外年轻背包客。

我所住的酒店是韩国人开的,价廉物美,走几步路就有一家小超市,生活方便。下午出去买东西,发现隔壁一栋水泥楼,第一层是颇有昭和风格的服装店,以工作衣、手套、袜子和防寒大衣为主,一看就是体力劳动者的专用店,但款式有些过时,玻璃窗里的衬衫积了少许灰。二楼的玻璃窗外贴有店名“金星堂咖啡”,但通往二楼的玻璃门是关着的。我没抱太大希望,向正打瞌睡的服装店主人询问:“请问,二楼的喫茶店还开着吗?”

主人大概六十多岁,有少许白头发,体形略发福,他眯着眼睛道:“开着的。不过你得早点来。他八点就关了。”

现在才下午四点不到,于是我继续问:“您说的八点是晚上还是早上?”主人简单回了一句“是早上”,但我还是不敢相信。他耐心解释道:“嗯,早上八点关门。店主凌晨三点多就开门呢,咖啡什么的做得挺认真的。”

早上八点就关门的喫茶店!我抑制不住自己的好奇心,第二天早晨五点多就跑到隔壁的水泥楼。我半信半疑地抬起头,果然看见二楼的玻璃窗是亮着的,然后视线下移,发现门外有一块非常老旧的塑料牌,写着“OPEN"。我感觉自己还在梦游,通往二楼的楼梯非常陡,属于完全没有“无障碍”意识的昭和旧式建筑风格。喫茶店的门是嵌着玻璃窗的一块木板,透过玻璃,我看到里面已经有几位客人,也听到电视机的声音。

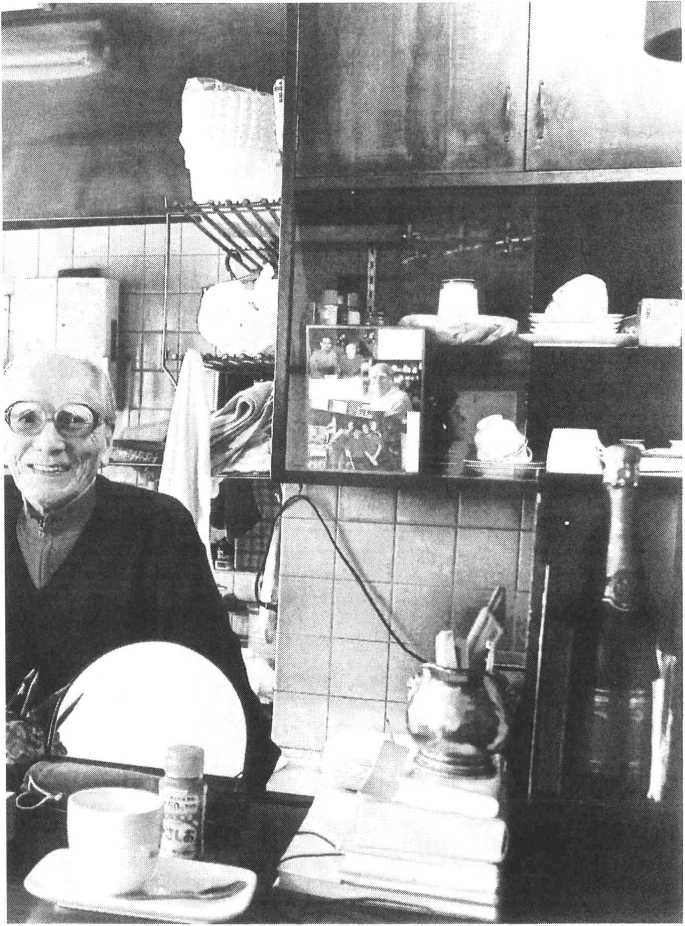

“哟,Irasshai(欢迎)。”

推开门的刹那,老板温柔的声音和客人抽烟的烟味扑面而来。店里有五张小桌子,看来这家咖啡馆是老板一个人在照顾。里面有两位上了年纪的男客人喝着咖啡,仔细研究着赛马报。老板也是一位白头发的老年人,年龄估计七八十岁,瘦长身躯,白色衬衫搭配一条吊带裤子,衣着虽有些老旧,但笔直的裤线让双腿看起来很修长,能看出他对衣着很用心。他脚上还穿着雪歌[雪歌(setta):日本传统的鞋子,与使用稻草和竹子制成的平底鞋“草履(zori)"相似,雪脓为了防水在革履的内层加上动物的皮,在脚跟的部分也加了半月形的金属片,故此提升了耐磨程度,便于在下雪或下雨时行走。],样子特别俊秀。他从吧台椅上慢慢站起来,走到一个小咖啡桌旁边,情意恳切地为我拉椅子,我点头道谢,要了一杯热咖啡(hotto),老板说没问题,又说道:“要不要给你烤个吐司面包呢?早餐套餐,加面包不用钱。”老板的眼睛对着我温柔地微笑,我也跟着开心起来,用力点头。

不知为何,从这一刻起我们就变成朋友了。店里的客人稍多起来,他们进门先跟老板相互打招呼,老板给客人倒杯水,走回吧台开始烤吐司,看来都是常客。这些客人六点过后开始-一个个离开咖啡馆,没到六点半他们都散了,老板给自己倒杯咖啡,和我闲聊几句,是不是来东京观光呢,住哪儿呀,做什么的。我一一回答,老板静静地啜饮咖啡,我也问了他几个问题,比如这家咖啡馆为什么开得这么早?

原来,咖啡馆的营业时间和当地的生活节奏有关系。金星堂的常客都是居住在附近的体力劳动者,他们早晨五六点在这附近集合,乘坐雇主派来的面包车一路奔至几十公里外的千叶县或神奈川县,有时候会更远。他们居住的空间都比较小,稍微一走动可能会打搅别人,所以去干活之前一般都在外面解决早餐,空间舒适也自由自在,金星堂算是这一带唯一能够满足他们需求的地方。

“以前开门时间是凌晨四点,后来有一个冬天来了三个男人,我认得出是来过这里吃早餐的。他们说平时工作的地点比较远,面包车四点钟就开过来,所以想让我三点半开门,这样可以一边喝咖啡一边等车。我说三点半是可以的,但不希望是三天的热乎劲儿,来几天就不来了。他们认真点头说肯定没问题。之后我三点一刻开门,他们也非常守约,每天过来喝咖啡。”

今天我看到的几位客人到五点多还悠哉地喝咖啡,他们难道不上班吗?老板解释说,他们今天不上班,他们看的赛马报,除了刊登赛马信息外还有求职信息栏目,方便寻找“日雇(日薪)”的工作。这一带的劳动者一般工作三天休息一天,住的地方一天七百日元左右(约合人民币三四十元),一个房间由六个人合租。卧铺有三层,下铺的方便去上厕所,所以要七百五十日元,最便宜的是上铺,六百三十日元。

他们每月初付清住宿费后,其他就不管了,手里有多少就赌多少。

老板做的咖啡确实很好喝,他每天在店里磨豆,然后用美国进口的滴漏式机器来煮咖啡,咖啡豆是日本传统的深度烘焙,酸中带苦,香气皆佳。有一次他悄悄地跟我说,那是从东京一家百年老铺供应商买来的咖啡豆,老板自己指定咖啡豆的拼配比例。“你别小看我这家店里的劳动者,哪里需要人手他们就去哪里,走遍了日本各地,也尝过当地各种各样的咖啡。他们很懂咖啡,所以不管是咖啡豆的品质或拼配比例都不能马虎,稍微有变化他们都喝得出来。”

那天我们聊到八点左右,随后的几次拜访中还交换了手机号(那时候还用功能手机)。老板的名字叫大泽功(OsawaIsao),大泽先生嘱咐我以后不用来那么早,他一般都在家里,有时间随时过去,提前打电话就行。回北京之前我从机场打电话给他,他说记得下次回国要过来喝咖啡。

季节交替,有一个初夏的上午我又去金星堂,这次从父母家赶过来,时间接近八点,大泽先生说现在有了冰咖啡,要不要试一试。冰咖啡是他亲自冲的,豆子也是冰咖啡专用,降低酸味和苦味。平时我喜欢喝清咖,不加糖不加奶,但按大泽先生的建议试了一杯微甜的冰咖啡,甜味和咖啡本身的苦味特别搭,解渴又提神。“真好喝!”我一边喝一边不停地夸赞他的冰咖啡,待到我喝到一半,听大泽先生在吧台后面说起一位客人的故事。

“已经是十多年前的事了,五十多岁的汉子呀,常来这里喝咖啡,后来突然不来了。我也没多想,因为这里的客人就是这样嘛,这个月住东京,下个月到九州,哪儿有工作就到哪儿,所以我以为他或许到北海道那些远的地方去了。没想到,有一天我在店里接到一个电话,是他打来的,说是住院了。我问他在哪家医院,他说是‘秋津’[秋津(Akitsu):位于东京都西北部东村山市的一个区域,邻接埼玉县。]我一听就明白了,他患了癌症。山谷这边领取‘生活保护费’[生活保护费:日本政府为生活贫困者提供最低生活保障费用的制度,以居住东京都的单身者为例,生活保护费约为每月十三万日元(约合人民币6400元)。]的人,若查出癌症就被送到秋津的一家医院。他接着说想请我帮个忙,我就想啊,那肯定是想借钱,我当场下了决心说一声‘好听’我说完他就笑了,说你这个人也太好了,还没说到底是什么忙就先答应了。然后他说想喝我做的冰咖啡。”

大泽先生一口答应,第二天上午就去买保温瓶,大容量,以保证制冷六个小时,回到店里装了六杯份量的冰咖啡,下午坐电车去找这位客人。这位中年男性看到大泽先生非常高兴,边聊边喝就把保温瓶里的冰咖啡喝光了,然后把瓶子还给他。大泽先生正要告辞时却被护士叫住,原来这位病人没有家属,护士也不知所措,今天好不容易有人来探望。护士把大泽先生带到大夫的办公室,他被告知,这位客人的生命最多仅剩一周。

金星堂的吧台边上有一台旧式小电视机,只要有人在,这个电视机一直开着。大泽先生把电视机的声音调小,口气淡淡地说道:“医生算得很准,听说后来第五天,他就过世了。”可能因为是多年前的事,我在大泽先生的脸上没有看出特别悲伤的样子,或许他已见过很多类似的人和事。反而他在我眼中看出恻隐之心,用一种开导的口气跟我说:“他其实没什么可挂念的,爱情的羁绊、情面的障碍,都没有。想睡觉就睡,想做什么就做什么,那也是一种活法。别可怜他。”

他接着说,没有家属的民众去世了,会由政府出面处理后事。焚化方法有不同种类,一般花费约在二十万日元,火力足够,三分钟即可烧完,留下的骨灰也很完整、好看。而政府只能出最低费用,大概五六千日元,因为火力不足,花很长时间方可烧完,最后骨灰都变成一堆沙子。山谷有一家低价集体住宅,主人是大泽先生的朋友,那里已经堆了三十多个陶瓷小壶,装着没人接走的“无缘”骨灰。“很多工人没有存款,他们死了兄弟姐妹都不理。偶尔有人留下一笔存款,亲戚在电话里一说这事儿,不管住多远都会跑过来。这确实让人感到心寒,但现实就是这样的。”

大泽先生是土生土长的东京人,生于四谷(东京都新宿区),受所谓的军国主义教育长大,二战结束时才十四岁,经历过战后的一切混乱,各种社会思潮的泛滥,以及经济发展和衰退。这位老年人好奇心强,也擅长与人交流,他的故事比任何电视节目都有趣,可谓一部“活历史”。有一次我们谈及喜欢的食物,大泽先生说喜欢吃“豆饼(mamemochi),最好是和果子店马潮(Tsuruse)”的,他年轻的时候每次去汤岛[汤岛(Yushima):位于东京都文京区,该和果子店在地铁汤岛站附近,不远处有汤岛天满宫,因祀奉菅原道真公而家喻户晓。东京大学也在步行一刻钟可到的范围内。]都会买这家老铺的豆饼。后来我买了一小盒和他一起吃,那是一种其貌不扬的微甜年糕,加了很多咸味大黑豆,口感绵密,非常美味,他很开心,讲了一番东京各个和果子店老铺的八卦,相互竞争、家人之间的爱恨、名家的颓败和破产等,大泽先生无意中讲起的故事让我重新认识了周围的世界,它的复杂性和活力远远超出网络上的文字和视频。

说及食物,他跟我说过最让他怀念的是二战期间他与母亲在朝鲜半岛吃过的乌冬面。

“记得我当时小学三年级,所以是昭和十一年(1936年)吧,我去过一趟北京。此前我父母好像吵架了,吵得不可开交,我母亲索性带上家里年纪最小的三男,就是我嘛,先回到九州的娘家,在亲戚家住了一天,隔天坐船到釜山,换乘列车到中国。那时候有个舅舅在那儿工作,母亲和他的关系一直很好,舅舅也常写信要她有空来看他。我们路上非常顺利,离开釜山的时候母亲给我买了一碗乌冬面吃,我从来没吃过那么好吃的乌冬面,整个旅途就记得这件事。到现在每次吃乌冬面我都会想起釜山的乌冬面,也没遇到过比它更好吃的。”

舅舅非常欢迎两位亲人,母亲在当地的三越百货公司买了一件大衣,大泽先生也穿上了新衣服,乘坐舅舅安排的马车逛街。“那里还是非常发达的,那家三越百货公司比银座本店大一倍,非常壮观,列车也豪华得很。”他回忆道。不料,从中国回来没多久,大泽先生一家遭遇了东京大轰炸,在四谷的木造房子也被彻底烧毁。大泽先生的父亲喜欢喝酒,大轰炸那晚也酩酊大醉,故此没带出太多贵重物品,只带走一些大米避难。

“好不容易带出了大米,但没有锅可以煮。过几天我们回家,从废墟里挖出锅子,才吃上米饭。说是回家,但实际上什么都没有了,我在空空荡荡的院子里看见一个达摩不倒翁,原来是放在我们二楼小房间里的,不知道怎么掉到院子里,看来完好无损,在一片废墟中显得特别抢眼。其他什么都没有了,只留下一根水管一直喷水,过了好几天都没有停掉,所以喝水、煮东西是没问题的。很多国家的自来水到现在还不能直接喝,但日本从战前一直就是这样,这还算是优点吧。”

大轰炸第二天,学校恢复上课,班上有三个同学没来。大泽先生说来上课的同学已不算少,大轰炸的前几天邻近的区域已被轰炸过,所以大家有些思想准备,能够及时反应,逃得快。语言老师提议大家去找这三位缺课的同学,于是所有同学走出学校,救援的士兵们借给他们几根竹竿,同学们用竹竿翻尸体、找同学。“后来还真在河里找到一个同学,大轰炸的那晚很多人逃到河里,那个同学也在其中,受了重伤。后来他被送去医院,在那里去世”

喝着大泽先生冲的咖啡听这些故事,感觉自己就像在过去和现实之间穿梭,同时我惊讶于这位老年人,这位和我畅快聊天的日本庶民,拥有这么丰富而鲜艳的回忆。我感到久远的战争其实近在咫尺,它不是教科书上的历史,而是还在呼吸的现实。

“在四谷我们有一家邻居,是一对夫妻,育有一男一女,丈夫在东京日法学院[东京日法学院:相当于法国的语言文化推广机构,中文名叫法语联盟(Alliancefran9aise),现名为InstitutfrangaisduJapon,位于东京都新宿区。]教法语,和美国开战后政府主导抵制外语,教法语的这位先生也被警察带走受训。太太很可怜,她的头发是天然卷发,很好看,警察以为那是烫的,那时候西方文化都被禁止,太太被警察拉走几天后回来头发都被剃光了。丈夫很长时间都没放回来,为了躲避轰炸,太太带着小女孩回了广岛娘家,不久之后那里被投放了原子弹。大儿子在东京留守,大轰炸时我还和他一起逃的呢,望着变成一片焦土的东京,我们互相说要多保重,便分手了。我们一家人搬到本乡(东京都文京区)住一段时间,跟这个大儿子失去了联系,战争结束后我的哥哥在新宿车站附近遇到了他,说是在新宿开了家拉面店。我也去看望他,看起来过得还可以,带着一个女人,也不知道是什么关系。问他的父亲有没有放出来,他说父亲被放出来后没多久就病死了

大泽先生还跟我讲了他哥哥的经历。他有两个哥哥,二战结束时大哥已经参加了海军,在人间鱼雷[人间鱼雷(humantorpedo):或称人操鱼雷,指载有鱼雷的袖珍潜艇。]上作战。

“当时大哥二十多岁,被派到冲绳,后来说他在那里看到过密密麻麻填满大海的美军舰队。日军已经没有可以出击的飞机了,只靠人间鱼雷攻击对方,我哥和另外一位年轻人一起上了袖珍潜艇,但好像螺旋桨发生了故障,出发不久潜艇触礁了。潜艇前方装有炸弹,但幸好触礁也没爆炸,我哥他们从潜艇里逃了出来,往大概一百米开外的小岛游过去,美国空军发现他们后马上开始射击。我哥被打中胳膊,但因为子弹在水里大幅减速,冲击力也会减弱,他上岸之后才发现自己被打中了。他们在兜裆布里藏有小刀,上岸之后还商量过要不干脆互相刺死算了。但是,那天天气特别好,小岛上吹来的风非常凉爽,听着海浪的声音,我哥当时就觉得生活应该就是这样子,战争这东西实在太空虚了。幸好他们后来被当地渔民发现并带回冲绳本岛,我哥就在那里听到玉音放送[玉音放送:指播放二战中日本天皇的《终故诏书》。]他回到东京之后很长时间都不说话,好像灵魂都飞走了的样子,这些故事他过了很长时间才跟我说。”

大泽先生的哥哥后来成为日本放送协会(NHK)的政治部记者,参加了上世纪七十年代的访中团,有幸见到周恩来先生。

每次到金星堂,大泽先生都带着微笑迎接,等我吃完面包、喝完咖啡,会问我要不要再来一杯,这一杯他请客。只有在举办高校野球[高校野球:指高中棒球联赛,由春天的选拔高等学校野球大会以及夏天的全国高等学校野球选手权大会组成,主要竞技舞台为阪神甲子园球场,位于兵库县西宫市。]的春夏两季他好似心不在焉,客人多的时候也不时地转头瞄吧台上的小电视。后来得知他毕业于棒球名门早稻田实业学校高等部[早稻田实业学校高等部:位于东京都国分寺市的私立学校,1901年建校,1905年建棒球部,高中棒球联赛中的强校之一。]我才明白他为何那么热情地观赏比赛。他虽然年纪大了身体还很硬朗,有一次他把裤脚挽到膝盖上给我看小腿上隆起的肌肉。

“我从小成绩不好,只有运动方面还可以,高中选择了早稻田实业学校高等部,因为喜欢玩棒球。毕业后直升早稻田大学,在棒球队当了投手。我认为自己的水平还不赖,但人外有人天外有天,同学当中还有天才级的投手。所以我后来放弃了,决定当球队经纪人。当时整个日本棒球正盛行,大家都看棒球,大学的球队也受女孩子们的欢迎。就这样开开心心念完本科,毕业后就职于京都的老店,专卖绸缎和布匹。在京都认真学了两年,后来因人际关系的原因辞职,通过朋友介绍在三菱公司附属的一家企业上班。上班期间还是喜欢玩各种运动,高尔夫球、棒球或滑雪,工作上也很拼,上司挺信任我。有一次他让我到柬埔寨的分公司出差并查账,我大概花了一周就做完了,剩下的几天在当地玩一玩,回国路上经过香港,做了两套西服。香港的师傅真了不起,他们是不用缝纫机,当场给我量尺寸,跟我说等一等,坐下来就直接拿起针,很快就做出一套衣服。我后来在东京穿这两套衣服,有一天社长直接过来找我,说没见过做得这么好的衣服,想给自己也买一套。这套衣服呀,不只是好看,而且真的贴身,穿着去跳舞挺有面子的。后来我把这套衣服拿到三越百货公司,想让他们做出一套一样的,师傅拿在手里研究半天,然后摇头说做不出来。”

喫茶店吧台上方挂着两幅彩色照片,是一个青春期的女孩和她的全家福。问他照片来历,他说那是他的孙女,但至今只见过一次。

“我在公司上班的这段时间结了第一次婚,妻子是挺漂亮的女孩子,后来我们有了一个女儿。结婚十三年,不知道是什么原因,可能是我工作太卖命,在公司跑业务,不太会照顾家庭,她跟一个男的离家出走,女儿就留给我了。估计前妻婚后在家里照顾孩子,心里有点焦虑吧,我可以理解。我把女儿养到十八岁之后她自己决定去美国念书,后来在美国跟西班牙籍的律师结了婚,现在在西班牙生活。几年前突然有个女孩子来店里,叫我"ojlchan(爷爷)”。我摸不着头脑,问了一下得知她是从西班牙来的孙女,我可高兴呢。她在这里住了一周就回西班牙了,这已经是好多年前的事了。”

第一次婚姻结束没多久,在南千住开服装店“金星堂”的主人看上大泽先生了。金星堂的老板娘是大泽先生的同学,店里卖地下足袋[地下足袋(jikatabi):“足袋”指日式短布袜,四趾与大拇指分开,方便穿着木屐。“地下足袋”其实是一种鞋子,将足袋底部缝上橡胶底,把脚腕部分加高加硬,制成可以直接在户外行走的鞋子。地下足袋容易清洗,也易于弯曲紧贴地面,能够让人有效地保持平衡,过去很受户外劳动者的青睐。]等服饰,生意挺好,女儿一直在这里忙着家业,错过了结婚时机。有一天大泽先生跑业务,刚好经过这附近,顺便跟金星堂的老板娘打招呼,主人看他人品不错,希望他入赘为婿。大泽先生也同意了,就和他的女儿结了婚,但据大泽先生的解释,第二任太太有点任性,有一天突然说想开家喫茶店,没等大泽先生同意就开始装修。“拿她真没办法,我把工作辞掉,报了课学咖啡和烹饪,一不做二不休嘛。”

至于喫茶店金星堂创立的具体时间,大泽先生想了一会儿回道:“应该在一九七八年,我四十七岁时。”当时的营业时间还比较正常,上午开门,晚上十点多关门。菜单内容也丰富许多,有蛋包饭、咖喱饭、意大利面、三明治等,日本喫茶店老铺该有的都有。最受欢迎的特色菜是烤肉套餐,肉质好、口感佳,那是因为大泽先生在筑地[筑地(Tsukiji):位于东京都中央区,东京都中央批发市场之一,已于2018年10月搬迁至江东区。]有个朋友经营肉铺,可以用批发价买来新鲜的肉。“白领也好工人也好,当时这附近人挺多的,不像现在。那时代开喫茶店是可以赚钱的。”

咖啡馆开了二十多年,太太因不小心跌倒瘫痪了。大泽先生每天上楼去照顾太太,菜单上很多菜肴从此消失,只留下烤吐司。后来店铺的面积也减少了一半,为太太腾出疗养空间,并用木板与店面隔开。开门时间也改成凌晨到早上八九点,因为九点之后太太就会醒来,大泽先生顾不上店面。

“虽然我太太有点任性,她的内心还是挺善良的,比如我和前妻的孙女从西班牙来住我们家,太太并没说什么。但她瘫痪之后脾气更大了,连医院都受不了,有几次我把她送到医院疗养几周,没过几天护士会打来电话求我尽快接她回去。太太三年前去世了,说真的我有种解放的感觉。”

刚松了口气,他内弟的妻子查出癌症,不到一年就去世了。内弟可谓“传统”日本男人,不管是做菜、洗衣、打扫、买东西,家务一律不愿意做,他太太生前负责所有,现在就轮到大泽先生了,在店里我看过他几次打电话给内弟问午餐要吃什么,有时候是蛋包饭,有时候是意大利面,挂完电话他跟我说:“我认了,这是命吧。”

我一般到八点就会离开金星堂,有一次聊得久,回神过来已经是八点半。这时候有一位女性顾客进来,向大泽先生微微鞠躬后安静地坐了下来:后来我发现八点半过后这里会有两三位女性进来,都是固定面孔,年龄在五六十岁,不点咖啡,坐在店里最不显眼的角落不急不慢地抽烟,抽完就走。大泽先生看到她们也顶多点点头,我问他是朋友还是客人,他摇头同道:“都不算吧。”

原来,这三位女士都是在隔壁小超市上班的,来这里抽烟已经有一年多。有一个下雨天,大泽先生到这家小超市买东西,走出来时看见三位穿超市工作服的女性在屋檐下缩着肩抽烟,问她们怎么回事,对方解释说公司全面禁烟,不让员工在休息间抽烟,抽烟室也撤掉了。男员工还是去外面,找个不显眼的地方抽烟,但她们觉得那样也不太好,就只好在屋檐下抽。大泽先生建议她们不要站着抽烟,“这样很不好看”,邀请她们到自己的店来。她们先是婉拒了,因为喝杯咖啡也是一笔钱,一杯四百日元,而她们的时薪还不到一千日元[截至2022年10月,东京都的最低时薪标准已经提升为1072日元。]呢。大泽先生猜到她们的顾虑,主动说不用点咖啡,把喫茶店当她们的抽烟室就行。她们有的上午来抽一次,有的下午两点多来,就看她们轮班的安排。

若话只说到这里,我觉得这位老板真是好心人。而接下来他说的话,让我发觉他不单单是一个好人,而且还是一个有独立思考的人。

“我给她们准备三个专用杯子,和客人用的不一样,我让她们自己倒咖啡喝,喝完要自己洗杯子。后来她们来找我说,还有两个女同事想来这里抽烟,被我拒绝了。我的意思是,我这里只能照顾三个人,不能再多了。但我告诉你为什么吧,因为女性喜欢小团体。若有四个人,她们会分成二对二,五个人就会分成三对二,成了群的女生免不了产生对立。三个人就不好分嘛。我这个人还算会善待女性,因为我相信女性会带来福气的,开店需要这种福气,你想想如果店里一个女性客人都没有,整个氛围给人的感觉会不会很不一样?所以我很欢迎你,也欢迎她们来这里,反正这家店本身允许客人抽烟的。但善待别人的同时,需要有一个明确合理的界限。

听到“界限论”之后,我开始从不一样的角度看待大泽先生,我欣赏他的思考方式,很现实也很有效率,不欠人情也不会给自己太大的压力。

“你不管做什么事,这种界限是一定要有的。比如会有客人想跟我借钱,我一般不会马上拒绝,我会嘱咐对方借钱一定要在每月20号以后,而且一天只能借一千日元。为什么要在20号以后呢?因为月底政府会发生活保障金给他们,收到生活保障金就可以还钱了嘛。但有的不会还钱,到下个月20号后还继续来跟我借钱。我还是会接受,但我的原则始终没变,借钱只能在20号以后,一天一千元以下,累计金额不能超过两万日元,超过两万就不借了。”

大泽先生是在战后的混乱、经济增长和继而衰退中生存下来的过来人,他的想法一点都不老套,我们能学到的还有很多。后来金星堂关门之后,我还会尽量多跟老年人交流,包括我父母,因为现在还来得及,可能过几年后就更难了。

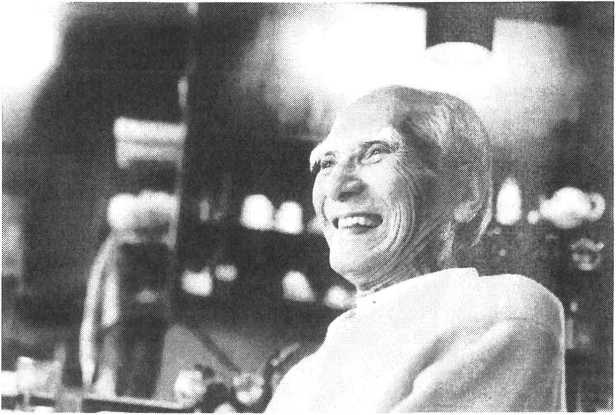

我和大泽先生第一次也是唯一一次结伴出门,是几年前的晚秋。那和他的伯伯的故事有点关系,大泽先生和他的伯伯战后失去了联系,后来听说伯伯到了朝鲜当了将军。对这样的消息,我有些不信,但他对此很有信心,还把这则故事跟我讲过多次。我听说东京有一家咖啡馆老板对朝鲜的历史比较熟悉,还写过书,便约了大泽先生一起去拜访。大泽先生对这次会面极有兴趣,我们约了一个傍晚在金星堂集合,我进门时他正在给自己的腰带打孔,说好久没穿,今天才发觉自己比以前瘦了许多。黄昏的余晖洒入喫茶店的玻璃窗,也映衬出他比平时更加整齐的装束,他身穿白色套装,还戴上波洛领带。他向我微微一笑,快活地说那咱们出发吧。计程车约二十分钟的路程,他就像小朋友一样新奇地看着外面,不停地跟我聊天:哪家商店的老板是他的“狗友”,之前养狗的时候经常一起遛狗;看到一所不起眼的神社便把它的来历说上一番。

我是跟那家咖啡馆的老板提前约好的,也解释过大泽先生见他的原因,对方当时爽快答应,但我们到店里之后,老板只简单跟我们聊了几句就回到自己的位子,跟朋友们继续聊天。我挺过意不去的,跟大泽先生道了歉,大泽先生看起来毫不在意,他在咖啡馆的藏书中找到一本老旧的东京风景摄影集,逐页翻阅向我解释各个区的故事,战中战后的事他都记忆犹新。他还安慰我,今天出来对他来说是件大事,他这几十年都在照顾妻子,好不容易送完她又要照顾内弟,这期间他都没离开过自己的生活圈子。

走出咖啡馆,大泽先生说想吃点东西,我们选了一家连锁拉面店吃了一碗面,之后我们搭计程车送他到金星堂,在车上他又口若悬河,路边任意一家寿司店的老板娘他都很熟,下车的时候年轻司机跟我说:“这位老爷爷,真是个活字典。”

夜晚的金星堂,和凌晨的样子有点不同,微弱灯光下的风景都显得温柔。我把大泽先生送到家里,正准备离开时,他把一个小小的纸袋塞给我,里面有几条围巾。大泽先生解释说这些都是之前送给太太的,但似乎没用过。“国产丝绸,品质好。千万别让我家人看见,赶紧放在包里。今天过得好开心,谢谢你啊。”

回家从纸袋拿出围巾,先闻到了樟脑丸的味道,丝绸触感很舒服,图案设计挺可爱的,都是昭和摩登风格,倒挺适合现在的复古潮流。如今偶尔戴他送的围巾出门,也会想起他跟我讲的各种小故事,坐地铁经过南千住站时,我仍会有种冲动想下车去找他。

一个人老去,仿佛成为了一棵大树。那么多的知识、回忆和生活哲学,他慷慨地分享给我,我也竭尽所能去吸收,虽然还不知道这世界究竟有多宽广深远,但我希望靠这棵树找寻到通向一种人生境界的密码。也许,他拥有的东西、愿意分享给我的东西,大部分我都没能去抓住,最后灰飞烟灭。但这棵树在孤寂的世界中将要倒下时,至少我愿意去聆听它的声音。

那天晚上之后没多久,我遇到各种人生的转折点,经过半年多的挣扎,彻底离开了生活十多年的中国。在东京重新开始生活的第一个冬天,我发现大泽先生的身体明显衰老。刚认识他的时候他还眼疾手快,从外表看不出年过八旬,但这段时间他失去了往日的机敏,开始把同一个故事重复地讲。我每次还是听得津津有味,也不是装的,我感觉我们之间剩下的时间不太多了,只想珍惜此时此刻。金星堂的营业时间也缩短了不少,开门时间是早上六七点,到上午九点为止,还有时候因为大泽先生起不来,店门好几天都是关着的。常客开始渐渐消失,有时候我是一整天唯一的客人,但他还是坚持营业。把咖啡杯端给我的时候,他的手抖得有点厉害,我装作没看见,他也坚持下来,从没把咖啡洒到杯子外面。

挨过春季,迎来夏天,每过一个季节,大泽先生的衰老也加快了,他也似乎感觉到了什么,有一次边擦咖啡机边说道:“这是美国进口的,用了三十多年没坏掉,真是个好东西。本来在日本也有经销商,现在都没了,若它坏了就没办法修,肯定找不到零件。但也没关系吧,很难说到底这台机器先坏掉还是我会先走。”

我急忙说请不要说这样的话。当时的心情说来有点自私,我很希望这家喫茶店能永远经营下去,因为老板以微笑迎接我,陪我说话,他的聊天话题那么丰富,再花几年都讲不完。只要这家喫茶店还在,我在这个大城市就不害怕单独一人。

听我说完,大泽先生没看我,继续擦着咖啡机道:“你别担心,总能找到替代我的。”

大泽先生的这句话让我呆住了,原来他看透了我的心。这家咖啡馆确实成为了我的避风港,让我暂时避开外面残酷的、让人无奈的世界,且能在别人的回忆里游荡。后来我回想为什么自己在这里没拍过照片,那是因为店里的时间属于过去:喝咖啡的人就喝咖啡,没想过拍照给别人看。我在这里也没机会去看手机,完全忘记了数码产品的存在。但我知道早晚得面对现实,并给自己找出一个答案:离开FI本二十年后回国的四十多岁的单身女性,如何重新找到属于自己的地方和存在意义?

没过几个月之后的一个冬日上午,大泽先生出门倒垃圾时突然昏倒在地,住进离上野公园不远的一家大医院。我年底打电话给他才知道,快要过年时去看他,那是一个阴天的黄昏时刻,我们聊了大约半个小时,晚餐时间我去买了一张电视机卡[日本有些医院病房看电视要购买电视机卡。]送给他,随后告辞。大泽先生说希望春天恢复营业,我点头说,肯定呀。

再过一个月打大泽先生的手机,得知已出院,但他的声音很微弱,他说:“出院不是因为病好了,是因为我有事儿,得处理喫茶店的纳税申报,不然没人帮我做这件事。”我仿佛能看见他苦笑着讲电话的样子,我说要多保重,恢复营业一定要通知我,他叹息一声,说好的。

三月初的一个下午,我又打电话给他,没人接。过了半个小时他给我回电:“不好意思没接你的电话。因为我最近身体不太好,在家里穿得一塌糊涂,我不好意思穿成那样跟你聊天。现在换好衣服了,不过你也没见着,哈哈。忍酱,咱们今天好好谈谈吧。”

接他的电话时,我在厨房做饭,听到他的声音,我坐在厨房地板上和他讲话。也不太记得那天我们说了什么,最后他说,要好好活着,享受人生。挂完电话我看着窗外的暮色,想着这个人是先穿好了衣服才回电给我的。这么用心待人的,这世上还能有几个。

某天我接到一通电话,对方显示是大泽先生,声音却是一个陌生女人的。对方说是大泽先生的侄女,我说声“嗯”之后没再说话,对方也沉默了。最后她忍住哭声,说大泽先生昨晚去世了。“看来没什么痛苦,晚上睡下,就没有醒来。"我边听边流泪,跟她说他生前对我很好,也谢谢她打电话告诉我。

她接着说,接下来会办葬礼,但我不必参加。她说姨夫朋友多,到时候会另外举办告别会,“摆张他的照片,大家可以一起回忆他”。我不知道告别会后来到底有没有办,几个月后打大泽先生的手机,没有停机但也没人接。

虽然没能参加告别会,但我没有感到太遗憾,因为我和金星堂咖啡馆以及大泽先生用了很长时间进行缓慢的告别,比如在傍晚的咖啡馆里看见他穿得那么好看的时候,比如他边擦咖啡机边说那一句话的时候,再比如他穿好衣服后回电的那一次。偶然的相遇能给我留下宝石一般的回忆,从此我学到一件事,一次小的偶遇,你越珍惜它,它越能让你心暖,还会把更多的惊喜和希望留在你的人生里。