| 好好告别 | 收藏 |

不惧怕恐惧感

好好告别 作者:凯瑟琳·曼尼克斯

我既是姑息治疗医生,又是认知治疗师,因此我的所见所闻也更加丰富多样。然而,在安静的认知治疗室之外,在繁忙的病房咨询过程中,或者在临终安养病房巡视期间的适当时机,可能会出现以更简单的方式运用认知疗法的机会,以帮助患者或临床团队更好地理解棘手的问题。

医院的同事因此推荐采用“急救认知疗法”(CBT first aid),治疗焦虑、恐慌及其他强烈的情绪困扰。

无论是“急救认知疗法”还是全面的认知干预,核心原因都是我们干预事情的方式让我们不悦。令人痛苦的情绪是由干扰情绪的潜在想法触发的,帮助患者发现这些想法,考虑它们是否准确和有用,是促使他们做出改变的关键。

一上来,马克就以非常否定的态度迎接我:“我不和心理医生交谈。”今天是呼吸病区的节礼日[即12月26日,是英国的公众假期。——编者注]。他身体前倾,双腿交叉,肘部凸出,皮包骨头,好像一只戴着氧气面罩的竹节虫。T恤贴在他汗湿的胸口上,露出凸出的肋骨,每次喘息,肋间肌肉的抽动都清楚可见。这是一个处于边缘状态的人,什么样的边缘?恐惧、愤怒还是绝望?

我回答说:“幸亏我不是心理医生。”

马克神情严肃地打量着我:“听说你会扰乱患者的思绪。”

我说:“你看起来很有自己的想法,也不易受我影响。”他转了转眼睛。“但你的嘴很干,不是吗?我也是。我们喝杯咖啡好吗?”

我们俩讨价还价起来。如果我能做出一杯像样的咖啡,那马克就同意和我交谈,前提是不要扰乱他的思想。只要他要求停止,我就马上住嘴。我让他把门半开着,来到病区的厨房,圣诞节的时候,一些心善的患者家属送来了高品质的咖啡和美味的茶,甚至还有喷挤式奶油。真是机缘巧合。

马克和我都应该在家里庆祝圣诞节,怎么会在这儿?情况是这样的。针对姑息治疗患者开设了几年的认知治疗门诊之后,我看到一些反复出现的病例。在诊所环境不是很好、时间不充裕的情况下,在忙碌的医院进行姑息治疗咨询服务时,使用“急救认知疗法”非常有用。

我们所谓的“拼命呼吸”是一种原始的生存本能,是帮助我们避免如溺水、窒息、吸入烟雾等危险的主要反应。然而,如果呼吸困难是由损害呼吸系统、威胁生命的疾病所致,那么就会促发一场耗竭精力的战斗。那么,临终时坦然接受一定程度的呼吸困难,减少挣扎,患者就会活得舒服一些。

我经常遇到的重度呼吸困难患者中,有一类是患囊性纤维化的年轻人。这是一种遗传疾病,在童年和青少年时期,肺部、胰腺和消化系统逐渐受损,患者通常在30岁之前死亡。由于改善了对肺部感染的治疗,糖尿病和营养问题也得到更好的处理,有些患者的存活时间延长了。有些患者足够幸运,肺移植取得成功,就可以长期存活。肺移植的时机非常关键,这是一项高风险的手术,要在患者能够维持合理的生活质量以后才可以进行,但不能等到病得太重才实施,否则患者承受不了麻醉和手术。我们医院的姑息治疗团队与囊性纤维化团队密切合作,就减少呼吸困难、咳嗽、肠道问题和体重减轻的影响提供建议,或者作为姑息治疗措施,或者帮助患者做好接受手术的准备。我们还为一些因焦虑和恐慌导致呼吸困难的患者提供心理辅导。

节礼日那天,家里的电话响了,医院呼吸科医生问我该如何处理一位22岁的囊性纤维化患者。马克处于疾病晚期。他要活下来的话,唯一的希望是做肺移植。马克显然是一个很有毅力的人:在过去的15年里,他一直在与越来越严重的呼吸困难做斗争,他继续自己的教育、踢足球,结交了一群喜欢喝啤酒、爱开玩笑的小伙子。

马克没有让呼吸困难妨碍自己。然而,在过去的5天里,他端端正正地坐在医院病床上,一动不动,内心充满恐惧。他不能独处,不能忍受房门被关上。他戴着氧气面罩,大口喘气,尽管他实际上并不需要氧气治疗。5天前,马克和移植手术小组交谈过,他被告知自己现在是肺移植候选人。他得到一台无线寻呼机,确保一有器官,无论白天黑夜,他们都能马上联系到他。尽管其他一切都没有改变,但在那次手术会谈的30分钟里,他改变了对自己存活率的看法。见完医生,他心生恐惧,不敢回家。

“你能来看看他吗?”我的同事问我,接着又补充了一句,“你多久能到?”

今天可是本应放假的节礼日啊!

我叫了辆出租车。护士们热情招呼我,直接把我带到马克的房间。他坐在病床上,好像是被抛在孤岛上的弃儿,他身后堆了几个枕头。在嘶嘶作响的氧气面罩上方,他的一双大眼睛直直地盯着前方。坐在他旁边的理疗师焦急不安,起身朝门口走去,一溜烟跑出了房间,嘴里喃喃地说:“你介意我把这个难题留给你吗?”

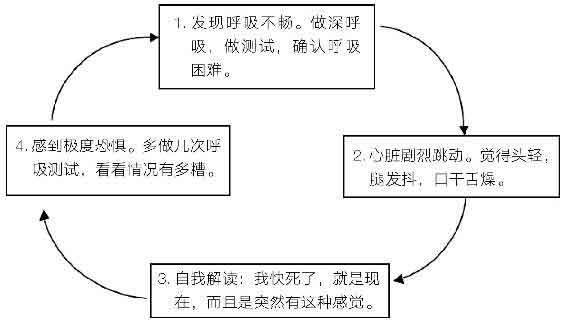

我煮好咖啡后,谈话开始了。马克感觉呼吸困难,伴有口干、心悸,他突然意识到自己快死了,拿到寻呼机以后,这种感觉每小时至少有三次揪紧他的心。嘶嘶作响的面罩和他频繁的咒骂妨碍了谈话的进展,但我还是可以把他的感受总结为一幅图(见图2-1)。

马克的好奇心被调动起来了。我在图上画出他描述的感受时,他身体前倾,认真看着,尽管他的胸部起伏因呼吸不畅而不太平稳。氧气面罩发出的嘶嘶声令他恼火,他把氧气面罩从口鼻处拉到头顶,松紧带把氧气面罩固定在头顶,看上去好像一个小小的警用头盔。他指出以上感受的出现顺序,并补充细节,直到他确信模型正确反映了自己目前的情况。

我问马克:“你觉得怎么样?”他想了想,拿起纸和笔,加粗了箭头,在“恐惧”一词下面画了一条线。

他宣称:“这是一个恶性循环。”

我提议:“那么,我们来琢磨琢磨,因为那种经历看起来真的很可怕。你睡不着或者无法一个人待着,我对此一点也不感到奇怪。这种情况你目前经历过多少次了?”

我们一同计算了一下,发现在过去的5天里,这种情况每小时至少发生3次,每天发生的时间至少达20小时,总共大概有300次感觉自己随时都会死去。这多么损伤精神!

我请马克反思:“那么,在过去的几天里,你已经有300次感觉自己到了死亡的边缘?”他说是的。

“那你真的死了吗?”他朝我眨眨眼睛,摇了摇头。

我问道:“那么,复苏小组对你实施过多少次抢救?”

他摇摇头,狐疑地看着我。他头上戴着氧气面罩的样子给人一种奇怪的滑稽感。

我问他:“也许你昏倒过?”

“不,显然没有。”

“那么,你对这个随时都会死去的信念有什么看法呢?它已经发生过300次了,但依然没有导致你崩溃、昏厥或者死亡……”

很长一段时间,我们俩谁都没说话。马克深吸了一口气,然后慢慢地,以严格控制的方式把气呼了出来。在谈话的45分钟里,他没有吸氧,也没觉得没有氧气不行。所以,是时候检验一个理论了……

我说:“可能是时候问问你为什么把面罩戴在头上了。”马克吃了一惊,丢下那张纸,抓起面罩,突然呼吸急促起来,眼珠惊恐地转动着。我把图表拿到他面前,问他觉得自己处于恶性循环的哪个位置。他用手指戳了一下“恐惧”一词,然后继续喘粗气。我问马克为什么认为自己现在需要氧气,他都把氧气面罩戴在头上30多分钟了,一点儿也没觉得需要它呀!

我对他说:“马克,等你准备好了,我想你是不是可以把鼻子上的氧气面罩拿开。”他一边喘息,嘴巴一边在面罩里面咒骂着,语句惊人得流畅。渐渐地,他胸部的起伏平缓下来。

马克小心翼翼地把面罩从口鼻处拉开,把绕在头上的松紧带取下来,右手拿着面罩,左手拿起那张图表。他试探地朝我笑了笑。

“这是恐慌,不是吗?”马克说。

说得对。完全正确。

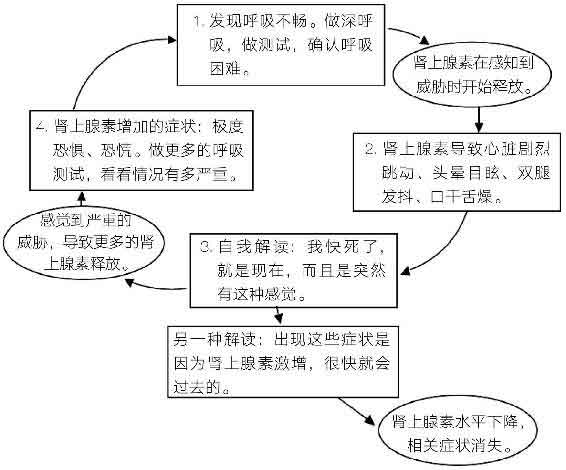

我们一起审视了他认为自己随时会死掉的想法,并想了想解释他那可怕经历的其他方式。他想起很久以前在学校生物课上学到的或逃或战反应(flight or fight response);身体产生肾上腺素应对威胁,导致深呼吸、心率加快和紧张,肌肉进入准备状态,准备采取挽救生命的行动。马克还谈到在一场重要比赛的关键时刻,他热爱的球队被罚点球时,身体中所产生的感觉。球员把球放在罚球点上,踢出至关重要的一脚之前,往后退的时候,许多人都能发现肾上腺素释放导致的体征:口干、心跳加快、呼吸困难、双腿发软、手心出汗……然而,我们把这种感觉描述为“兴奋”。婚礼当天的紧张也是同样的感觉,但新娘一般不会认为这是对死亡即将来临的恐惧。

我们开始修改那幅图,因为马克明白了肾上腺素的作用、给他造成更多症状的焦虑感,以及他以为肾上腺素引起的症状对生命构成威胁的错误假设(见图2-2)。

离开之前,我问马克是否可以给一直等在门外的爸爸解释一下这张图;可不可以多发作几次恐慌,这样他就可以检验我们的假设,并补充我们可能忽略的症状。他笑着同意了。

这是一种治疗恐慌的认知疗法。健康的人如果误解了肾上腺素释放导致的这种无害的生理感觉,通常会使用该模型,但对于真有呼吸困难的人,如果因为专注于身体症状而无法做其他事情,尤其是无法做令人愉快的事情,这个模型同样适用,并且非常有效。这是下次和马克见面时,我们要交谈的内容。

两天后,我们一起回顾了马克的感受图和他过去48小时的经历。不出所料,了解了肾上腺素、心脏剧烈跳动和恐慌这三者之间的联系机制之后,马克只发作了5次恐慌,其中一次是因为“想到了那个漂亮的护士”。总之,这是好现象。

马克仍然认为自己太脆弱,无法在家生活,但他仔细琢磨了“把氧气面罩戴在头上”这件事,并且认识到,我们绘制图表的时候,他并没有喘不过气来,因为他的注意力被分散了。我们罗列了各种分心的方法,以便帮他在医院时对付呼吸困难。马克同意使用这些方法,看看能否设法离开房间,走到电梯间,或者乘电梯去楼下的咖啡厅,尤其是如果那个护士可以陪他的话。

走到电梯间的探险取得了成功。第二天,马克和一名理疗师乘电梯去了咖啡厅,他玩得非常开心,在外面待了半个小时,结果病区派了搜寻队去找他。后来,他发现了出去玩的乐趣,穿上暖和的衣服,穿过马路,去了对面的公园,然后和几位朋友一起进城玩了半天。

正式上班的第一天,我来到马克的房间给他拜年,他为自己的状态感到高兴。他和朋友们去了酒吧,差点儿和人打了一架。怎么回事?显然,走出病房后,他使用了另一套分散注意力的方法,包括辨认汽车品牌、看女人紧身衣下面的赘肉、猜测她们的胸罩尺寸,也就是这些事差点儿引起斗殴。

马克真的出院回家了。我们继续见面做认知治疗,他通过分散注意力和记住对他症状的非威胁性解释来控制呼吸困难。这种做法持续了三个月,由于做不成肺移植,他的肺部又发生了感染,又被送回了医院。

一个星期六,病区的工作人员打来电话,说马克快死了,问我是否愿意见他,马克希望我去见见他,他父母也说要请我过去一下,看看我们有没有遗漏什么。

我当然乐意去见马克。马克最喜欢的理疗师也来了,本来这天她应该休假。她和马克的父母及病区护士都围在他床边。大家表情严肃,眼圈都红红的,毕竟说再见不是件容易的事。

马克跟我打招呼:“哦,是你啊。”他像婴儿一样躺着,几个枕头支撑着身体,鼻子上插着氧气管。马克呼吸很快,说一两个字就要停下来喘口气:“你是来这儿教我认知什么的,还是做临终关怀的?”

我说:“我来看你是否需要一杯像样的咖啡。”马克咧嘴一笑,然后请他父母出去一会儿。他闪闪发亮的眼睛把房间扫视了一圈,神情警惕而疲惫,然而他的微笑是真诚的。

他宣告:“你太应该为我感到骄傲了!”

“真的吗?为什么呢?”哦,我一定不能哭。

“看看我。我要死了,却一点儿也不恐慌!”马克为自己感到高兴,纵容自己在临死前狂妄一下。

我们彼此含泪笑着(好吧,我还是哭了),心里都知道,这是马克取得胜利的伟大时刻。他意识到自己快死了。他正准备服用缓解呼吸困难的药,他知道药会让自己昏昏欲睡。他不忍心看到母亲难过,所以告诉她必须在外面等着。而父亲会看着自己死去。

凭着只练习了几周的认知疗法,马克处理了他的痛苦情绪,规划了他的临终方式,正如他所说,他并不感到恐慌。他学会了不惧怕自己的恐惧感,勇敢地守护着内心的宁静,直到生命的最后时刻。

马克的故事产生了很大的反响。病区工作人员使用马克的感受图来理解他的恐慌,并借此与他交谈,而不是给他不必要的氧气,让他依靠氧气获得安慰。囊性纤维化研究小组甚至看到了心理干预在患者生命最后阶段的好处,护理团队的一名成员接受了认知治疗师培训,进而开展了一项变革性的临床服务,并就基于认知疗法的支持对呼吸道疾病患者的影响进行了开创性的研究。呼吸困难令人害怕,认知疗法帮助患者理解和管理他们的恐惧感,而不是感觉被它控制和毁灭。

心理干预的成功取决于,患者从无用的信念、思想和行为,到新的、更有益的信念、思想和行为的转变程度。当患者意识到自己而不是医生是变革的动因时,心理治疗的帮助作用最大。这可能被医生认为没有取得任何进展,但事实上,看着患者独自高飞并为自己感到骄傲也许是最有价值的结果,因为治疗赋予了他们飞翔的能力。

停下来思考一下

---------------------------

合适的告别方式

这些故事揭示了人们面对困境时的不同处理方式:试图保持控制;回避真相;陷于无助;干脆接受命运的安排;凭借毅力适应事态;焦虑地担忧形势的威胁。你发现自己倾向于哪种方式?可能不止一种。

你最亲近的人倾向于哪种应对方式?如果你们必须一起应对挑战,你们各自的做事风格会让事情变得更容易还是更困难?你们如何通过交谈来了解彼此的风格?

每种应对方式都有积极面,也有消极面。例如,总是感觉无助的人的特点是期待他人的帮忙,但对于其他类型的人来说,这可能是一场斗争。所以,记得寻找彼此的优点、毅力,以及任何潜在的闪光点。

如果与熟识的人进行这样的谈话令你担忧,那么,也许你可以独自或者和心爱的人一起参加“死亡咖啡馆”活动。“死亡咖啡馆”活动是友好的非正式聚会,人们喝着温热的咖啡,吃着甜美的糕点,细细思量死亡和临死的种种情况。“死亡咖啡馆”在40多个国家举办过活动,颇受欢迎。