| 解剖无聊 | 收藏 |

第四部分 我们该如何继续

1.严格的魅力

解剖无聊 作者:马克·金维尔

真正的旅行者并不认为无聊是一种痛苦,相反,无聊应当是一种愉悦。这是他自由的象征——一种超乎寻常的自由。所以,每当无聊降临之时,他都会以哲学的姿态欣然接受。

——阿道斯·赫胥黎,《边缘》(On the Margin)

至少在谷歌地图和车载GPS系统出现之前,站在十字路口的我们总会问:这条路通到哪儿?在回答问题之前,让我们像当年看老式地图那样,回望一下我们曾经走的路。

无聊主题随着文化环境,特别是技术环境的变化不断地改变着它的表达方式和形态。我们已经探讨过,对无聊见解最为深刻的哲学家——叔本华、克尔凯郭尔、海德格尔,一直努力地在永恒的形而上学真理版图中为无聊谋求一席之地。另一些人则认为这些存在主义解读毫无依据,或反过来强调了无聊在精神、进化和创造性上的作用。但一个不争的事实是,无聊与特定环境,以及基于人类意识构建这些环境的方式,有着密不可分的关系。无聊不是无缘无故的,有时,它是人们故意制造出来的。无聊体验本身可能存在一些普遍的特征,例如托尔斯泰和亚当·菲利普斯发现的躁动不安和“对欲望的渴望”。但是,如果没有同样重要的社会、政治背景的证据,我们无法准确估量无聊的力量。那些提倡用技术解决技术问题的人,总是吹嘘他们的新工具具有更广泛的优势。可如果更广泛的社会利益是亟待释放的内在潜力,那又会怎样呢?

人们常常将无聊与休闲时间的延长和现代个人主义联系起来,而就目前的情况而言,这种说法没错。但是,我们应该再次注意到一些相较于无聊更为古老的概念,如accidie、“正午恶魔”(the noonday devil)般的无作为,以及据说连苦行僧都无法忍受的百无聊赖之感。这种在托马斯·阿奎那眼中的“世界的悲伤”包含一种现代忧郁和类似于怠惰的罪孽二者共同造就的无精打采的状态。阿奎那视其为对天赋义务的辜负,甚至可能由此走向自杀的不归路,那便是对圣灵的直接冒犯。作为这一信仰的现代继承者,让-夏尔·诺(Jean-Charles Nault)全力捍卫阿奎那-亚里士多德式的美德,视这种美德为对抗现代社会的种种罪恶以及我们挥之不去的绝望倦怠的方式。诺写道:“尽管一切都沐浴在正午耀眼的阳光下,但淡漠性倦怠就像某种疑难杂症,裹挟着人的灵魂坠入疲倦的迷雾和绝望的暗夜之中。这种感觉挥之不去。这不是一场短暂的危机,而是一种彻底的、长期的不幸,它会使人丧失努斯(nous,灵魂),而努斯恰恰是用来思考上帝的。[Jean-Charles Nault,The Noonday Devil:Acedia,the Unnamed Evil of Our Times(San Francisco:Ignatius,2015),20,27。]”要走出这种长期状态,唯一可靠的途径就是道德的行动,有目的地、出色地展现恰当的个人特性。诺告诫我们:“记住,圣托马斯提出的道德行为是有明确目标的,正是这个目标赋予了行动意义,这样,这个行动就能成为我们对幸福的期待和准备。从这个角度来看,淡漠性倦怠似乎是一种诱惑,会让道德生活变得毫无意义。因此,这种恶习的极度不道德性便显而易见了:淡漠性倦怠等同于认可人类生活本就是荒谬的。”[Jean-Charles Nault,The Noonday Devil:Acedia,the Unnamed Evil of Our Times(San Francisco:Ignatius,2015),109。]

人类生活可能确实是荒谬的,但合理构思的荒唐行为并非与投入行动格格不入,而是恰恰相反。正如我们看到的,最近出现的具有世俗意味的无聊很快流行开来,但并不严重。阿道斯·赫胥黎在一篇关于淡漠性倦怠如何变得越发近在咫尺、越发平民化、越发与城市的过度刺激密不可分的文章中指出:“无聊、无望和绝望一直存在,并且给我们带来的感受一如既往地痛彻心扉。形势使然,这些情感变得值得尊重并且可以开诚布公;它们不再罪恶,不再仅仅被视为病态。[Aldous Huxley,“Accidie”,Mass Leisure,Eric Larrabee和Rolf Meyersohn主编(Glencoe,IL:Free Press,1956),18。]”无聊的道德规范也因此发生了转变。这种曾被视为渎神的行为,现在常被认为是在折磨思想幼稚或不成熟的人,而非罪恶深重或内心绝望、对任何事都兴趣寥寥的人。并且,你有时会听到人们语气骄傲地说,他们“很容易感到无聊”——好像这是一种精神洞察力的标志,一种不易被逗乐的表现,而实际上这或许更像是一种精神上的缺陷。

但对于无聊的人来说,无聊从来都不是一件小事——我想几乎所有人都或多或少有过这种体验。在极端情况下,无聊简直是一种酷刑,长期受到单独监禁的囚犯或听从部署的士兵正是如此。我们生活中更加常见的无聊没这么恶劣,而是会琐碎地消磨意志、引起不悦。无论我们无聊的程度有多深,它都阻断了我们自身与世界的联系。打破这个阻碍,就会感觉像是冲破困身已久的黑暗牢笼,重新沐浴阳光一般。我现在知道该怎么做了。我可以再次树立目标。但是,从现象学的视角和在自我与世界的联系中,所有的无聊都是息息相关的,所以很难对它做出正确的解释。究竟为什么有些人觉得其他人很无聊?一样的道理,为什么同样的活动,例如听歌剧、钓鱼、看棒球比赛等,对一个人来说是一种无上享受,对另一个人来说却是一种折磨呢?[我在Fail Better:Why Baseball Matters(Windsor:Biblioasis,2017)一书中谈到了所谓的棒球无聊;Andrew Forbes在他风格明快的书作The Utility of Boredom:Baseball Essays(Halifax:Invisible Publishing,2016)中也谈到了这点。至于钓鱼和无聊,请参阅我的Catch and Release:Trout Fishing and the Meaning of Life(Toronto:Viking,2003/4)。尽管在Springfield-Shelbyville一场比赛中,喝不到啤酒的Homer Simpson痛苦地喊道:“我从未意识到这比赛有这么无聊!”但是这两种休闲方式丝毫不让我觉得很无聊。(见“The Simpsons-Baseball's Boring”,YouTube,2011年6月4日。作为一个半吊子歌剧迷,我对一些资深歌剧迷观剧时所感受到的无聊并无特别的见解;但我要提的是,2010年,Benjamin Britten在多伦多表演耗时颇久的Death in Venice时,一名激动的观众在幕布落下时大喊:“哈利路亚,我成功了!”](我不想否认世上存在某些客观上无聊的事物、地方和人,但这种说法似乎背负着一种不必要的认识论负担。如果无聊的感知者不存在了,那还有什么是无聊的吗?)

就像凡勃伦告诉我们的,后一问题的部分答案存在于错综复杂的深层次品位之中,亦即审美和文化概念中最不可靠的部分。但因为品位并无价值,所以对我们也不会产生多大帮助——正如它对于其他任何主题,包括艺术哲学、深夜流行乐讨论等,也毫无裨益。正如布尔迪厄所说,我们所热衷的消遣方式和在穿着或休闲方面所偏好的风格,也就是我们整体的习惯应该与我们所处的社会和文化地位完全相符,这一点完全在意料之中[Pierre Bourdieu,Distinction:A Social Critique of the Judgment of Taste,Richard Nice译(Cambridge,MA:Harvard University Press,1984)。]。尽管康德学派试图利用品位的悖论,但是这里不可能存在争议,不是因为我们不能了解到彼此的经历,而是因为品位的结构实际上是社会文化的,而不是个人的。

在这种情况下,许多人会倾向于转而诉诸心理学,从中寻找无聊的确切解释,正如主流话语往往会从心理学角度解释曾经被归属为哲学范畴的情况和问题,如恶、幸福、存在主义的情绪,等等。确实,仅在心理学方面就有大量关于无聊这个问题的文献。结果基本也都在意料之中:无聊是一种令人无法忍受的低兴奋状态;它可以通过新的刺激来“治愈”,有时我们也可以通过心理练习来帮助避免无聊以及其他一些“心理陷阱”,其中一些与拖延症密切相关,而拖延症与无聊息息相关。(在此重申,这两种情况都存在一个与缺失的一阶欲望有关的二阶欲望:我真希望我能有做点什么的欲望,而不是干坐在这里。我希望我有算税钱的欲望,但我做不到。)[关于拖延症,我还有很多要说的——我当然有,因为我在写书的时候没法做其他事情!参见我的“Meaning to Get To:Procrastination and the Art of Life”,Queen's Quarterly 109,no. 3(2002年秋):363-81。]

但是,无论从心理学的角度阐释无聊有多么准确,甚至多有裨益,似乎总是忽略了两个关键点。第一点是一个古老的见解,尽管叔本华对其亦有解读,但阐述最佳的是海德格尔。再次强调:也许我们不应该逃避无聊;它可能是一个更普遍的存在主义不适感的重要症状,值得我们思考。毕竟,不管无聊还有什么其他影响或其他变体,它都标志着我们与这个世界的关系以及我们身处其中的状态出了问题。第二点包含在更宏大的对现代资本主义社会的大规模批判之中。当然,人们大可对这种批判性野心嗤之以鼻,那些认为新自由主义的全球资本主义必将到来的人尤其如此。但我们必须看到,当代的无聊不仅是现代性的一种结果,更是工作和休闲的政治建构造成的。根据这种分析,可以得出无聊本身就是一种资本主义意识形态,受界面特有的自我抵消前提所推动。

一旦我们当下的手机控们充分认识到无聊是由心理以外的因素驱动的,而这些因素超出了个体本身的能力范围,我们就能开始看到手机屏幕作用于个人精神状态的关联性动态线。这应该是显而易见的,但那些过分重视精神自我控制的人仍然否认或忽视了它。然而这并无道理,因为我们有充分的证据表明,当面对精神兴奋时,人的心智尤其是意志力方面是非常脆弱的。于是,让我们回到生活中最鲜明的无聊场景,那是一个非常熟悉的画面:画面中一个人,甚至几个人坐在一起,他们的眼睛盯着智能手机屏幕,手指不停地在上面滑啊滑,点啊点。他们想要什么?他们不想要什么?(这一动作的重复和我刻意重复的描述是相呼应的:我们每天要面对多少次这样的场景?)

这些人在那一刻并不感到无聊,或者至少不会承认自己无聊。关键是,这种行为是为了避免任何潜在的无聊,防患于未然。即使他们外表表现得很平静,其实内心也存在着些许焦虑。人们什么也不想错过,不想与外界失去联系,也不想仅仅依赖自己的内心想法——与同样沉迷于手机的对面餐伴聊天?想都不要想。简言之,我们在这里所看到的,是一个为了避免自我与欲望之间产生任何冲突的尝试,但是这尝试暗藏绝望,注定走向失败。因为被驱逐,无聊成了看不见的、仍然在世间游荡的幽灵。

正如前文所论,这种行为的成瘾性体现在不停地从翻屏动作中寻求“满足”。某些设备和平台所创建的界面,口口声声承诺要满足用户,实际上却是为了防止用户获得满足感而精心设计的。我们不得不再次面对残酷的事实:脸书上不断推送的内容,推特上不停传来“啾啾”的信息提示音,来自朋友和同事源源不断的短信,从未为零的电子邮件收件数——从哲学上来说,这就像老鼠实验里的喂食箱:只要成功按下一个按钮,就能得到一个食物球。正如我们所见,媒体就像致幻剂一样,即使它们的成瘾模式并不简单类似于其他更明显的生理依赖。即使我们在给媒体贴上致幻剂和成瘾的标签时多少有些小心翼翼,但我们很清楚,对于媒体的有害性应该不畏直言。媒体并不是中立的,就好像并没有内在的倾向驱使我们做出上瘾的行为似的。恰恰相反,这正是他们的目的,只要我们允许,他们就会成功地让我们上瘾。所以现在出现了一个繁荣的文章书刊的反主流行业,支持沉默、孤独、媒体休假等,也不足为奇了。最近的一些例子,显示了很多细微差别和不同的见解,可参看:Andrew Sullivan,“I Used to Be a Human Being”,New York Magazine,2016年9月18日,Michael Harris,Solitude:A Singular Life in a Crowded World(Toronto:Doubleday,2017);Anthony Storr,Solitude:A Return to the Self(New York:New,2005);Katrina Onstad,The Weekend Effect:The Life-Changing Benefits of Taking Time Off and Challenging the Cult of Overwork(Toronto:HarperCollins,2017);Witold Rybczynski,Waiting for the Weekend(New York:Viking,1991)。

可以说,沉默和研究无聊一样,并不能解决我们关于欲望以及欲望混乱的问题。只有当死后没有一丝欲望时,问题才能解决!也许海德格尔是对的,对无聊的正确态度是一种严苛的迷恋。约翰·凯奇(John Cage)提出了一句庄重的箴言,亦可称为宣言,他说:“如果你在做某件事,2分钟后就觉得很无聊,那就试试看做4分钟。如果还是很无聊,试试8分钟、16分钟、30分钟,等等。到最后,你会发现它一点也不枯燥,反而非常有趣。”不过我们先得克服那种普遍而深刻的本能反应——这位艺术家从某种意义上是在戏弄我们,用恶作剧的形式来引发思考——这并不是单纯因为我们缺少艺术修养。最近一位就无聊进行创作的作家把《4分33秒》(4'33")[一首长达4分33秒的无声音乐。]评价为“他(约翰·凯奇)这一策略最著名的例证”,并警告说:“这件事难度可不小,而凯奇也并不总能成功,他在音乐史上仍然是一个争议人物。”但这样的评价实属平庸;这听起来像是引发争议在某种程度上类似于精神失常似的,或者说得难听点,是无法做出正常的判断。这位作家问道:“怎么在不让人厌烦的前提下,让人感到无聊?[Mary Mann,Yawn:Adventures in Boredom(New York:FSG Originals,2017)。尽管Mann在她的副标题以及章节标题(例如“in a Cubicle with the Desert Fathers”和“Bored in Baghdad”)中注入了“冒险”的激昂语调,但她的思考涉及的知识背景较窄,实际上似乎也没得出什么有价值的结论。除了从纽约到堪萨斯城的旅行,以及从她的公寓到大学图书馆、性用品商店,或者当地的电影院,她似乎没有去过任何地方。她确实采访了各种各样的人物,从科学家到士兵——他们是那些在巴格达感到无聊的人——但这些人物就像幽灵一样,在只有一个演员表演的舞台幕布后来回走动。也许更不可避免的是,我们了解了她的抑郁症家族史、她的易怒,还有对她不忠的大学男友。(他感到无聊吗?)这本书是如此无情地私人化,却又如此缺乏启发性,以至于我忍不住要说,这本书唯一的理想读者是Mary Mann本人,或者是一个极度渴望成为她朋友的人。这些人可能存在,但我承认我不是其中之一。]”显而易见,让别人厌恶你是一件极其糟糕的事,即使是晦涩的前卫艺术家也是如此!这位作家还说:“许多现代艺术都是刻意地创造单调、缓慢或者重复,甚至连约翰·巴尔代萨里(John Baldessari)声称‘我再也不搞无聊的艺术’都是以文字的方式一遍一遍地重复呈现。‘我再也不搞无聊的艺术,我再也不搞无聊的艺术,我再也不搞无聊的艺术……’这更像是个元笑话,而不是一个严肃的格言。”评论家请注意:没错,这就是一个笑话,但同时也是一个严肃的格言。这是通过把一个拒绝无聊的声明变成一个无聊的声明来实现讽刺效果。玩笑和严肃的意图毕竟并非水火不容,除非是美国文化中似乎仍多多少少存在的专门的禁讽区。[当然,事实并非如此。许多英国人(和加拿大人)喜欢说,美国人根本不能“get”讽刺。确切地说,美国人认为,你所讽刺事件的背景必须是清楚的——不允许有变化形态,换句话说就是,你不能对正在发生的事件进行讽刺。英国诗人C. Day Lewis用他创作一系列优秀的谋杀悬疑小说时所使用的笔名Nicholas Blake提出了这一点。侦探Nigel Strangeways正在访问一所美国大学(原型为哈佛大学),他对另一位健谈的爱尔兰人掌握社会习俗的能力感到惊讶:“他已经适应了在Nigel看来是美国人交谈的一条基本规则——一个人可能是严肃的,也可能是轻浮的,但这两种特征绝不会出现在同一段话里。Nicholas Blake,The Morning after Death(New York:Harper & Row,1966),5。]

这种拒绝认真对待无聊艺术的态度,看似无伤大雅,甚至令人振奋,但实际上却是危险的胡说八道,是把缺乏文化素养伪装成“常识”。例如,恩斯特·贡布里希(Ernst Gombrich)曾被奉为经典的“无聊的快乐”观赞颂了漫无目的的涂鸦摆脱了艺术学科这种典型的创造性无聊的条条框框,更摆脱了来自欧洲大陆的更深层的影响。在盎格鲁-撒克逊人对争议性艺术直白的无视中,这一观点并未得到充分关注[E. H. Gombrich,“Pleasures of Boredom:Four Centuries of Doodles”,收录于Gombrich,The Uses of Images(London:Phaidon,1999),212-25。]。这种态度忽略了贡布里希“快乐存在于无聊和困惑之间”这一见解的影响力,在这种阈限状态下,我们能够感知康德“无目的的合目的性”——一种尚未明确的初始意义[E. H. Gombrich,The Sense of Order:A Study in the Psychology of Decorative Art(London:Phaidon,1994)。]。不管对创作者还是观众来说,如果忽视了其中的乐趣,最终会比阿兰·德波顿或者马尔科姆·格拉德威尔作品中拖沓的章节还要糟糕得多,而他们都是顺应当下安排。这种大众思维的观点,实际上只是平庸的文化领域的产物——就像阿多诺对糟糕的好莱坞电影的评价,每次看完电影都觉得自己“更蠢、更糟”了[Theodor Adorno,Minima Moralia:Reflections from a Damaged Life,E. F. N. Jephcott译(New York:Verso,1974),25。]。这样的评论对这个时代可不是好征兆:所谓的关于无聊的思考,不仅本身是无聊的(无聊的潜在悖论),而且复制了界面最糟糕的特质。简言之,这就是伪装成文化分析的智力炫耀,跟电视上的专题讨论节目没什么差别。

所以我们必须认真对待无聊的艺术、与无聊有关的艺术以及无聊在艺术体验中的地位。现代艺术使用了多种方式来实现、借用和调动无聊状态[Tom McDonough,Boredom(Cambridge,MA:MIT Press,2017)。这本书介绍了当代艺术家和作家对无聊的一系列令人信服的思考,通过巧妙的图形处理加以分解阐释。]。凯奇关于时间的格言阐明了一个既经典又重要的立场。他着手进行了更广泛的美学研究,认为无聊的问题在于感知者,而不是被感知的事物。在这种情况下,人们就会要求得越来越多、持续得越来越久。这一要求与凯奇对禅宗佛教思想[被称为“曼怛罗”(mantra)的咒语的力量,通过仪式的重复和延伸来渗透普通的感知]的兴趣是一致的。认为被感知的事物(“它”)在某个时刻不再无聊,这几乎破坏了他的论点,但真正的问题是,作为感知者的我们,到达了一个智慧的临界点,在这个临界点上我们不再感知“它”。我们才是被改变的那一个,而不是“它”,毕竟“它”从未改变,只是不停地重复出现。本着这种精神,或许这就是朱利安·贾森·哈拉丁(Julian Jason Haladyn)所说的“无聊意志”的一个例子——原则性地运用无聊的可能性来挑战我们现有的意义和认知框架——就像瓦尔特·本雅明所说的那样,将我们置于“伟大行为的入口”。[Julian Jason Haladyn,Boredom and Art:Passions of the Will to Boredom(Alresford:Zero Books,2015)。]

在苏珊·桑塔格出版的笔记中,可以发现她也在遵循类似的脉络思考艺术与无聊之间的关系。她写道:“人们说‘这很无聊’,好像无聊是吸引力的最终标准,任何艺术作品都无权让我们感到无聊。但我们这个时代大多数有趣的艺术都很无聊。贾斯培·琼斯很无聊,贝克特很无聊,罗布-格里耶也很无聊。不胜枚举。[Susan Sontag,As Consciousness Is Harnessed to Flesh:Journals and Notebooks,1964-1980(New York:Farrar,Straus & Giroux,2012);摘录自Maria Popova,“Susan Sontag on the Creative Purpose of Boredom”,brainpickings]”我们确实可以继续列举——从梅尔维尔到大卫·福斯特·华莱士,但此处最引人注目的是对于“无聊的权利”这一问题的强调。为什么艺术被剥夺了这项权利?毕竟,艺术实质上也是由人们的经验和创造力产生的,即使是一部闹哄哄的、爆炸声不绝于耳、对话精练帅气的动作片也可能是无聊的,甚至无聊至极。桑塔格沉思道:“也许现在的艺术不得不无聊。”但她并不赞同无聊的艺术一定是优秀的艺术。当然不是。不过,“我们不应再指望艺术来娱乐或消遣。至少,不是高雅艺术。而无聊是注意力的一种功能”。桑塔格对于最后一个论点的展开分析对我们探究的主题有重要启发。我们常常觉得一项工作很无聊,是因为我们没有能力保持这项工作所要求的注意力。有时,最伟大的艺术能够教会我们如何欣赏它,就像最高标准的眼界和娱乐都会成为后天的品位。简言之,我们不能因为觉得艺术无聊,好像没有什么值得思考的,而拒绝艺术,我们要对这种倾向保持警惕。无聊的艺术是进行更深层次思考的机会,正如作为哲学思考对象的无聊本身一样。

在此郑重声明,无论是我本人还是经常看我进行或播放这类表演的学生,都从未觉得《4分33秒》的表演有丝毫的无聊。(我并不确定我对“4分33秒”的应用软件有什么感受,你可以把它下载到你的手机上,录制并分享你自己的“4分33秒表演”。)问题的关键不在于通过趣味性来弱化无聊,而是挑战我们认为某件事就是无聊的这种基本认知。凯奇的“4分33秒”的出发点并不是无聊。这种体验并不带有刻意的美学和哲学目的,相反,它的出发点在于时间、沉默和声音,然而同时也是一种针对音乐作品或对表演的定义十分切题的哲学研究。不过,关于现代艺术和无聊的关键见解一如既往地来源于安迪·沃霍尔:“有人引用我的话说‘我喜欢无聊的东西’。好吧,我承认我说过,而且我是认真的,但这并不意味着我不觉得它们无聊。”[Andy Warhol和Pat Hackett,popism:The Warhol ‘60s(New York:Hutchinson,1980),引用自McDonough的Boredom,70。]

许多艺术家在这个充满悖论的领域深耕,认为人们对无聊事务的喜好是因为他们很无聊:摄影师马丁·帕尔拍摄的明信片,情景主义的“漂流”(dérive,即漫无目的的城市漂流),小说家乔治·佩雷克(Georges Perec)记录的发生在巴黎某个街角的一系列枯燥乏味之事[Georges Perec,An Attempt at Exhausting a Place in Paris,Marc Lowenthal译(Cambridge,MA:Wakefield,2010)。Perec选择观察的十字路口是Place Saint Sulpice,并从各种咖啡厅露台投入地观察。]。佩雷克致力于写那些“再平常不过的事”,那些无关紧要的事件,并首次着眼于“在那些看似什么都没发生的时刻,究竟发生了什么”。他特别关注城市街头来来往往的班车,以至于这本书中有些部分看起来就像是一份公交车进出站的时刻表——因其中琐碎日常的精确性,这部作品可以被视为一种广义上的界面。他尝试着将巴黎街头的繁华详尽描绘,但没有成功,甚至对强加于自身的无聊开始感到厌烦。更重要的是,这一切根本不可能停歇:任意一处地点,尤其是一个永不打烊的繁华都市,只会不停地前进。但还是会一如往常地有无关紧要的事情发生。

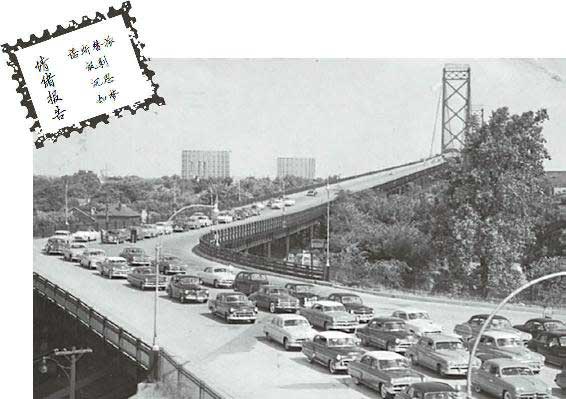

于是,隐形委员会(一群脾气暴躁且滑稽的虚无主义者)幸灾乐祸地控诉着当代文化的伪疗愈特征,及其试图用表面上的欢快姿态来缓解无聊的失败之举。他们在《将临的起义》(The Coming Insurrection)中发牢骚:“所有诸如‘最近怎么样’的寒暄,就好像我们的社会全由互量体温的病人构成似的。”对隐形委员会来说,无聊是现代社会生活中一种普遍存在的现象,因为在任何一个特定的社会中(发达国家尤甚),个体都存在本质上的孤独和自恋;而我们的应对机制显得不仅无效,并且荒谬。“现在的社交活动由一千个洞穴组成,如同一座座小小的收容所,为你提供庇护,无论如何总要好过在外面的严寒。”他们的改革运动在一定程度上是有明确的政治目标的,旨在对抗无数的社会和政治力量,这些力量使巴黎和其他任何地方都有着“高速公路、游乐园或卫星城所带来的观感:只有纯粹的无聊,没有激情,但秩序井然、空旷冰冷;除了登记在册的公民、川流不息的汽车和理想的商品外,一切都是静止的”。[The Invisible Committee,The Coming Insurrection [New York:Semiotext(e),2009]。]

在这方面,我们还可以论及让-帕特里克·芒谢特(Jean-Patrick Manchette)的存在主义黑色小说,其中写到暴力犯罪的突然爆发打断了1968年后消费文化中的中产阶级无聊;还有J. G. 巴拉德(J. G. Ballard)和米歇尔·维勒贝克(Michel Houellebecq)的小说,也晚于前者提出了类似的观点,但更为悲观[Manchette最成功的小说是3 to Kill,Donald Nicholson-Smith译(San Francisco:City Lights,2002);还有The Prone Gunman,James Brook译(San Francisco:City Lights,2002)。Ballard的Super-Cannes(London:Picador,2002)和Houellebecq的Elementary Particles,Frank Wynne译(New York:Vintage,2001),捕捉到了丰富的无聊和潜藏的、几乎不包含暴力的奇特组合。]。在奥地利的电影大师米夏埃尔·哈内克(Michael Haneke)的诸多电影作品,尤其是在《趣味游戏》(Funny Games)和《隐藏摄像机》(Caché)中,他运用侵入性元素、持续不断的暴力和抑制认知等单调的特权生活所必需的东西来猛烈抨击中产阶级自满。这些离奇怪诞,同时又令人不安的艺术作品都与生产的社会关系及其最明显的新属性——无聊有关。然而它们一点也不无聊,因为它们提醒着我们要尊重居伊·德波的观点,即资本主义后期,尤其是后现代资本主义中的常规景象,总是在满足的表象下带给我们更多的不满。如果从中跳脱出来,就成了一种革命性行为,这是因为,它在持续刺激的网络中引发人们去进行反思。我们飘浮在这种景象之外,以求能重新找回被其抹杀的个性和目的。

对于那些本身就令人没精打采的作品,还有一个方法可以让其最终成为对无聊艺术的体验。当我想写一本关于帝国大厦的书时,我考虑过强迫自己观看安迪·沃霍尔1964年的电影《帝国大厦》(Empire),这部电影只有一个8小时5分钟的拍摄帝国大厦的慢镜头[详见我的Nearest Thing to Heaven:The Empire State Building and American Dreams(New Haven:Yale University Press,2006)。]。坦白说,我没看完。这在一定程度上是因为沃霍尔本人曾断言,这部电影的不可观看性也是他想传达的一部分。我可不能反驳大师对于自己作品的理解。在清单体风格的新闻业中,“无聊电影前十位榜单”自然是一个经久不衰的热门话题(《伊丽莎白镇》《英国病人》和凯文·科斯特纳后世界末日式的两部失败作品《邮差》和《未来水世界》是榜单上的常客)。但如果把《帝国大厦》与这些电影相提并论,那就是分类错误了:因为其他电影都有意娱乐观众,尽管事与愿违;而沃霍尔对时间和城市地标建筑的研究却恰恰反其道而行之。但要说清一件艺术品想从我们这里得到什么,并不总是那么容易。多年来,每当我试图观看维姆·文德斯广受认可的杰作《柏林苍穹下》时,我都会睡着。不管我喝了多少咖啡,下了多大决心,无论是在中午还是早晚,只要我一看那部电影,我都能打起盹儿来。这是我的问题,还是那部电影的问题呢?我想知道,这部广受赞誉的艺术作品难道本来就是一部非常无聊的电影吗?

有一个回答,可能是未来所有调查的关键。这部电影很梦幻,所以也如梦一般无聊:它就像梦一样具有启示性,却又很奇怪。有时,艺术作品正因为无聊,才会让头脑清晰有条理的人也无法欣赏它们的深刻之处。这可不是艺术所做的唯一的事,也不是无聊教会我们的唯一道理。但我们应该时刻注意,是什么让我们觉得自己正逐渐失去对平凡世界的掌控。我们不妨把它叫作来自潜意识的短信:TTYL![为防你还不知道,我得告诉你,这是SMS上的表达方式,意思是“以后再聊”(Talk to you later),不过它的起源可以追溯到20世纪90年代英国青年用的俚语。同样值得注意的是,语音信息被吹捧为比打字更快、更“人性化”,因此到2018年年中,其普及程度已经与文字信息不相上下了。[Pandora Sykes,“The Rise of the Voice Note,by Pandora Sykes”,Sunday Times,2018年7月8日]]

再声明一下,这里所说的“以后”并不是指拖延症(无休止地将任务往后推延,往往会导致陷入愧疚的螺旋和行动瘫痪中)里的“以后”,而是包含着一个迫在眉睫却难以理解的问题:为什么要做事?当我们对无聊太过熟悉,以至于没有理由继续下去的时候,又有什么继续下去的方式呢?当普里莫·莱维问一名纳粹狱警为什么把冰柱从他口干舌燥的嘴里敲出来时,狱警对他说:“不为什么。”这个片段深入人心。“没有原因。”无聊当然不是集中营,但它也会以独特的方式让人受到深刻的折磨和囚禁。就像在真正的监狱里一样,我们栖居的世界的意义被逐步抹去,随之消失的还有我们创造意义的能力。我们觉得需要爆发,但又绝不会是以更多的刺激和纷扰来战胜无聊的方式。所以,我们必须执行其他策略。