| 惊险的浪漫 | 收藏 |

设拉子的隐居者

惊险的浪漫 作者:阿加莎·克里斯蒂

1

清晨六点,帕克·派恩先生再次踏上旅途。这一次,他将要离开刚刚停留过的巴格达,动身前往波斯[波斯(Persia),现称伊朗]。

小型单翼机上的乘客空间相当有限,特别是对于身材宽大的帕克·派恩先生来说。一路上,机舱里窄小的座位让他备受煎熬,毫无舒适感可言。同行的还有另外两个旅行者——十分健谈的大个子男士和面容笃定、嘴唇上翘的小个子女士。

“不管怎么看,”帕克·派恩先生思忖着,“他们都不像是会成为我的客户的那一类。”

他们也确实不会。小个子女士是一名幸福感爆棚的美国传教士,满脑子都是工作;大个子男士则受雇于一家石油公司。两个人一上飞机就开始跟帕克·派恩先生自报家门起来。

“我嘛,仅仅是个游客,”帕克·派恩先生牵强附会地说,“我要去德黑兰、伊斯法罕[伊斯法罕(Ispahan),伊朗第三大城市、文化古都],还有设拉子[设拉子(Shiraz),伊朗第六大城市,南部最大城市,伊朗最古老的城市之一。公元前六世纪是波斯帝国的中心地区]。

单是这几个地名的发音,就已经让帕克·派恩先生沉醉不已。他情不自禁地又念了一遍。德黑兰。伊斯法罕。设拉子。

飞行途中,帕克·派恩先生朝窗外望去。当看到一片广袤无垠的荒漠时,他顿时觉得自己脚下这片人迹罕至的地区充满了无尽的神秘感。

因为需要配合检查护照和其他通关手续,飞机在途经科曼莎[科曼莎(Kermanshah),位于伊朗西部]时逗留了片刻。其间,帕克·派恩先生箱子里的一个小纸盒引起了工作人员的极大兴致。大家七嘴八舌地问个不停。不过,因为帕克·派恩先生并不通晓波斯语,事情变得有些难办。

正在这时,飞机驾驶员踱着步子走了过来。“请问?”一个金发碧眼、长相帅气但并不显得幼稚的德国小伙子愉悦地问。

这个声音让企图靠打手语交流却徒劳未果的帕克·派恩先生豁然开朗,他立即转过身去。“这里面装的是虫粉。你有办法跟他们解释清楚吗?”

“请问?”飞行员有点摸不着头脑。

于是,帕克·派恩先生又用德语重复了一遍刚才说的话。飞行员听后,龇牙一笑,接着就对在场的官员说起了波斯语。也许是感受到了其中的幽默,一个个原本还绷着脸的官员在听了他的话之后脸上都绽露出了笑容。

之后,三个人重新回到飞机上。再次起飞后不久他们便来到哈马丹[哈马丹(Hamadan),伊朗城市,丝绸之路上一个重要的点]上空,这时,飞机猛地下降了一些高度,在不着陆的前提下完成了邮件投递的任务。帕克·派恩先生则借此机会仔仔细细搜寻了一番当年大流士[公元前五二二年,大流士为波斯王。大流士一世建立起了世界上第一个地跨亚非欧的大帝国]为了颂扬自己,让人用埃兰文、波斯文和巴比伦文三种文字把其战绩刻在悬崖上而留下的贝希斯敦铭文。

下午一点,一行人抵达德黑兰。首先要处理的是更加烦琐的入境手续,德国飞行员小伙子在看到帕克·派恩先生刚刚应答完一长串他根本就听不懂的入境询问后,笑盈盈地朝他走了过去。

“我刚才说了些什么?”帕克·派恩先生问小伙子。

“您说你父亲的教名是游客,您的职业是查理,您的娘家人姓巴格达,您是从哈里特来的。”

“会有问题吗?”

“不,完全不会。只要随便说些什么就可以了,他们要的就是开口说话。”

现代化味道十足却充斥着压迫感的德黑兰让帕克·派恩先生大跌眼镜。第二天晚上,他一走进酒店就遇到了那个德国飞行员小伙子——施拉格尔先生,他禁不住和对方聊起了这个话题。聊着聊着,他脑子一热,竟邀请对方共进晚餐,对方倒是欣然接受了他的邀请。

餐厅里,两个人被一名一身乔治五世[乔治五世(George V,1865—1936),英国国王,温莎王朝的开创者。现时在位的英女王伊丽莎白二世的祖父]王朝时期风格打扮的侍者忽悠着点完了餐,随后就跟着上菜的速度不声不响地吃了起来。

直到一道看起来黏糊糊的巧克力甜品被端上桌的时候,德国飞行员小伙子开口发问:

“您是要去设拉子吗?”

“是的。我会坐飞机去。这样回程走陆路的时候就可以顺路经过伊斯法罕和德黑兰了。明天载我去设拉子的就是你吧?”

“噢,不是。我要返回巴格达。”

“你在这一片很久了吗?”

“三年。我们的生意从起步到现在不过三年的时间。目前为止还没出过任何事故——算是走运!”说完,他赶紧敲了敲桌子。

接着,两杯甜腻腻的咖啡被端了上来,两人开始抽烟。

“我服务的第一批客人是两位女士,”德国小伙儿的脸上浮现出一种怀旧的神情,“两位英国女士。”

“是吗?”帕克·派恩先生应声说。

“其中一位既年轻又出身好,是你们英国一个大臣的女儿,名字是——叫什么来着?——埃斯特·卡尔小姐。她长得非常、非常迷人,不过是个疯子。”

“疯子?”

“完全疯掉了。她住在设拉子当地的一幢大宅里。她只穿东方风格的服饰,看起来已经不像欧洲人了。难道出身好的女士都是这样神神道道的吗?”

“这不奇怪,”帕克·派恩先生娓娓道来,“希丝塔·斯坦霍普夫人[希丝塔·斯坦霍普夫人(Lady Hester Lucy Stanhope,1776—1839),英国社会名流,冒险家和旅行者]就是个先例。”

“这个女人就是个疯子,”飞行员脱口而出,“你从她的眼神就能看出来。这种眼神像极了我以前的潜水艇指挥官,他人现在就住在精神病院。”

帕克·派恩先生开始飞快地在大脑中搜索,突然,他想起了迈克尔德弗爵士,也就是埃斯特·卡尔小姐的父亲。他还曾经在这位金发碧眼、脸上又总是挂着笑意的内政大臣手下做过事。他也见过他的女儿——一个令人过目不忘的爱尔兰美女,蓝紫色的眼睛被乌黑的头发衬托得更加清澈。长相出众的父女二人看起来和正常人毫无分别,只不过他们卡尔家族有精神病史,每隔一代就会有人不定期发病。想到这里,他有点想不明白为什么飞行员施拉格尔先生会特别提起这一点。

“那么,另一位女士呢?”帕克·派恩先生心不在焉地问。

“另外一位——死了。”

施拉格尔的语气让帕克·派恩先生猛然抬起头来。

“我真心觉得她是我见过的最漂亮的女人。事情发生得真是太突然了。她就像一朵花——一朵花,”施拉格尔深深地叹了口气,“我后来见过她们一次——在设拉子的大宅里。是埃斯特小姐叫我过去的。当时我就能感觉到我那朵可爱的小花仿佛在惧怕着什么。之后不久,等我从巴格达回来的时候,就得知了她的死讯。她死了!”

施拉格尔顿了顿,继续若有所思地说:“她很有可能是被埃斯特杀死的。那个女人就是个疯子。我告诉过你。”

见他不住地唉声叹气,帕克·派恩先生又点了两杯甜酒。

“柑桂酒不错。”刚才帮他们点菜的侍者端着两杯酒走了过来。

2

次日下午,在飞越不毛之地和重峦叠嶂后,设拉子在帕克·派恩先生心目中的神秘面纱瞬间被揭开了——宛如荒野中一颗璀璨夺目的绿宝石。

无论是朴实无华的酒店还是原生态的街头,设拉子的出现让帕克·派恩先生将之前对德黑兰的失望全部抛在了脑后。

正逢波斯传统新年之际,帕克·派恩先生恰好赶上前一天晚上刚刚开始、为期十五天的诺露兹节[伊朗的民族节日,传统新年,新年第一天为每年的春分]。走过空无一人的集市,一路向北走进广场,他发现原来全城的人都在家中欢庆节日。

有一天,帕克·派恩先生从位于城外的菲兹墓[波斯抒情诗人哈菲兹(1320—1389)死后二十年,人们在设拉子郊外的莫萨拉花园建造了一座陵墓以纪念这位在波斯文学史上占有重要地位的诗人。今天的哈菲兹墓是由法国考古学家和建筑师于一九三〇年代晚期设计制造的,是所有旅游古迹中游客最多的名胜]故地重游回来。路上,追随着掩映在橘子树和玫瑰花丛中的声响,帕克·派恩先生不由地走近了栖身于绿色花园中的一幢依水而建的房子。黄色、蓝色、玫瑰色相间的外墙一时间令他心驰神往,情不自禁。

当晚,他和当地的英国领事共进晚餐的时候便迫不及待地提起了房子的事情。

“很令人向往,是不是?这房子是一位富有的卢里斯坦[卢里斯坦(Luristan),伊朗西部山区]前任官员建造的,他在位时政绩还不错。现在,这座房子归一个英国女人所有。这个人的名字你一定听说过。她就是埃斯特·卡尔小姐。一个彻头彻尾的疯子。她不但已经完全本土化,还抵触一切和英国有关的人和事。”

“她还年轻?”

“是的,三十岁左右,年轻得很。不可能如此这般装疯卖傻。”

“是不是还有一个英国女人和她在一起?那个女人是不是死了?”

“是的,那是大概三年前的事情了。实际上,我上任后的第二天我的前任巴勒姆就突然死了。”

“那个女人又是怎么死的?”帕克·派恩先生显得有些迫不及待。

“从二层的天井还是阳台上摔下去的。她好像是埃斯特小姐的女仆或者朋友,具体的我也记不清楚了。总而言之,她当时正端着早餐托盘往后退,结果不知道被身后的什么东西绊了一跤,还来不及反应就脑壳着地,一下子砸在了楼下的一块石头上。场面真是惨不忍睹。

“她叫什么?”

“金,好像是。要么就是威利斯?不,不是威利斯,那是一个长得还挺漂亮的女传教士。”

“埃斯特小姐很伤心吗?”

“是……不是。我不知道。事发之后她表现得很冷淡,我猜不透她的心思。她是一个非常——傲慢的人。要是你明白我是什么意思的话,你会觉得她是个人物;不过更让我感到不寒而栗的是她那副颐指气使的模样和目光如炬的黑眼睛。”

说罢,英国领事略带歉意地笑了起来,一边笑一边朝身旁的帕克·派恩先生望了望。此时,帕克·派恩先生正拿着一根刚刚点着的火柴,但是他似乎忘记了要点烟,任凭火焰一直燃烧到他的手指才突然从疼痛中惊觉。把火柴甩出去的瞬间,他的目光正好与惊恐的领事相遇。

“请您再说一遍。”帕克·派恩先生不好意思地笑了笑。

“羊毛剪得怎么样?”

“三袋子了。”帕克·派恩先生神秘兮兮地说。

他们开始聊起别的话题。

当晚,借着油灯微弱的光,帕克·派恩先生提笔写下一封信。尽管动笔前他曾再三斟酌自己的措辞,但落到纸面上的不过简单几句:

帕克·派恩先生诚意邀请埃斯特·卡尔小姐大驾光临卡尔斯酒店。

他将会在此逗留三天的时间,希望能够有幸为您咨询、解忧。

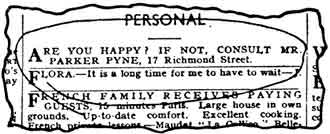

除此之外,他还在信封里附上了那张众人皆知的剪报:

你快乐吗?如果不,请到里士满大街十七号,

帕克·派恩先生在这里愿意为您解忧。

“这招应该正中她下怀。”帕克·派恩先生一边自言自语一边小心翼翼地爬上了那张让他觉得不太舒服的床。“我倒要看看,将近三年的时间;对,这招应该管用。”

第二天下午四点钟,帕克·派恩先生收到了由一个不懂英语的波斯仆人送来的回信。

信上说,埃斯特·卡尔小姐邀请他当晚九点钟前去拜访。

帕克·派恩先生笑盈盈地合上了信纸。

当晚,下午送信的那个仆人接待了帕克·派恩先生。在穿过黑漆漆的花园、爬上一段室外楼梯之后,帕克·派恩先生被带到了大宅的背面一扇径直通往中庭又或者是露台的门前。大门在夜色中毫不掩饰地大敞开来,让人一眼就可以看到靠墙的一面摆着的一张长沙发椅。

一袭东方服饰的埃斯特小姐兀自躺在那张沙发椅上,肆意地散发着她那贵气逼人的东方美。正如之前那个领事所描述的一样,她给人的第一感觉就是傲慢,摆出一副趾高气扬的姿态。

“帕克·派恩先生?坐那边吧。”

她抬手指了指一堆被堆成小山一般的垫子,中指上戴着的那枚刻有她家族纹章的祖母绿戒指仿佛和她的人一样也放射出一缕盛气凌人的光。帕克·派恩先生一眼就看出这一件价值不菲的传家宝。

尽管坐在地上对于他这么一个块头不小的人来说是一件很费力的事情,但他还是冒着风度尽失的危险屈起身体顺从地坐了下去。

不一会儿,仆人就送上了咖啡,帕克·派恩先生赶紧端起他的那一杯心满意足地轻轻啜了一口。

另一边,早已深谙东方待客之道的女主人也并没有急着开场。她双眼微闭,先抿了一小口咖啡。

“这么说,您可以帮助不开心的人,”埃斯特小姐开门见山,“至少您的广告上是这么说的。”

“是的。”

“为什么写信给我?难道您都是这样边旅行边办公的吗?”

听得出来,埃斯特小姐其实是在有意冒犯他,不过帕克·派恩先生却并不在意。“不。我出来旅行就是为了远离工作、全身心投入假期。”

“那为什么要给我写信?”

“因为我知道——您不快乐。”

双方陷入了片刻的沉默。帕克·派恩先生十分好奇埃斯特小姐的反应,而后者仅仅花了一分钟就决定如何应答。

“我猜您一定是在想,像我这样背井离乡、过着与世隔绝的生活的人一定是不开心的!歉疚、失望——你是不是以为这些东西让我颠沛流离?噢,好吧,你要怎么才能明白呢?在英国,我水土不服,在这里,我反而如鱼得水。我生来就有一颗东方的心,我喜爱这种隐居生活。我敢说你根本无法理解。在你看来,我一定是,”她顿了顿,“疯了。”

“你没有疯。”帕克·派恩先生并没有和她争辩,语气中反而带着一丝安抚的力量。

“但是我想他们一直都在说我疯了。傻瓜!林子大了什么鸟都有。我现在非常开心。”埃斯特小姐好奇地看着帕克·派恩先生。

“那你为什么还会请我过来?”

“我承认,我是因为好奇,想见见你,”埃斯特小姐犹豫了一下,“另外,我从来没想过要回——英国——不过有的时候我还是想听听那里的消息。”

“那个你已经离开的地方吗?”

看到她默认地点了点头,帕克·派恩先生便开始用他那成熟稳重、安定人心的嗓音轻轻地讲述起来,其间若遇到需要强调的地方他的声音又变得抑扬顿挫。

他先是谈起了伦敦、社会上的流言蜚语、男女名流、新开张的餐厅和夜总会,还有赛马大会、狩猎聚会、坊间丑闻。之后慢慢聊到了服装、巴黎的时尚,还有那些藏在不起眼小街小巷里可以讨价还价的小店铺。

然后他再从电影院、戏院、各路影讯聊到郊野的花园小楼、园艺花卉。最后,他为又她描述出一幅真实质朴的伦敦城市夜晚众生相——电车、公交车,车水马龙;下班回家的人群,熙熙攘攘;万家灯火,星光点点——以及对于埃斯特小姐来说应该是十分陌生的亲密的英式家庭生活。

帕克·派恩先生声情并茂、有理有据的讲述给埃斯特小姐留下了非常深刻的印象。她垂下头,傲慢得不可一世的架子随之塌了下来。一开始,她只是静静地流泪,但后来,她索性彻底摘下了面具,放声大哭起来。

帕克·派恩先生坐在一旁默不作声地望着她,脸上流露出的那种心满意足让人觉得他好像是观察到了完全吻合自己预期的实验结果一般。

“这下你满意了吗?”泪眼蒙眬的埃斯特小姐抬起头,痛苦地说。

“我想是的——现在。”

“我怎么能受得了;我怎么能受得了?绝不离开这里;绝不见——再见任何人!”埃斯特小姐撕心裂肺般地哭了起来。等回过神来的时候,她红着脸,气势汹汹地说:“所以,接下来你是不是想说‘既然你这么想家,为什么不回去呢?’”

“不是,”帕克·派恩先生摇了摇头,“那对你来说没那么容易。”

埃斯特小姐眼睛里闪过当晚的第一丝恐惧。

“你知道我为什么不能离开?”

“我想是的。”

“错,”她摇了摇头,“我不能离开的原因你根本就猜不到。”

“我并没有在猜,”帕克·派恩先生不紧不慢地说,“我是在观察和归类。”

“你什么都不知道。”她继续摇着头。

“你会相信我的,”帕克·派恩先生面容和蔼可亲,“埃斯特小姐,还记得你当初是怎么来到这里的吗?我敢肯定,你是乘坐新成立的德国航空服务从巴格达飞过来的。”

“是的,那又如何?”

“当时的飞行员是年轻的施拉格尔先生,他后来还来这里看过你。”

“是的。”

这一次,埃斯特小姐口中的“是”与前一个相比带着一种不可名状的柔软。

“你还有一个朋友,或者是女伴——后来死了。”帕克·派恩先生的语气突然变得生硬起来。

“是女伴。”

“她叫什么?”

“谬里尔·金。”

“你爱她吗?”

“你这是什么意思,爱?”她顿了顿,“她可以为我所用。”

埃斯特小姐的口气相当傲慢,这让帕克·派恩先生不禁想起了领事的话:“如果你明白我是什么意思的话,你会觉得她是个人物。”

“她的死有没有让你感到难过?”

“我——当然了!说真的,派恩先生,你认为有继续谈论这些的必要吗?”她一脸愤怒,没等对方回答就继续说,“您今晚过来我很高兴。但是我现在有些累了。现在可以告诉我,你还想从我这里得到些什么吗?”

“自打她死后,施拉格尔先生就再也没来看过你。假如他来,你会接待他吗?”帕克·派恩先生不动声色地继续提问,完全没有因为对方的话而感到不快。

“当然不会。”

“你会彻底拒绝他?”

“彻底拒绝。施拉格尔永远不可以踏入这个家门。”

“是啊,”帕克·派恩先生若有所思,“你也没有别的说辞了。”

此时,埃斯特小姐傲慢掩饰下的防御开始有了松动。“我——我不知道你是什么意思。”她迟疑地支吾着。

“埃斯特小姐,你知不知道那个施拉格尔已经爱上了谬里尔·金?那个多愁善感的年轻人,到现在都还对她念念不忘。”

“真的吗?”埃斯特小姐把声音压得很轻。

“她是个什么样的人?”

“你这是什么意思?我怎么会知道她是个什么样的人?”

“你们总是抬头不见低头见的嘛。”帕克·派恩先生温和地说。

“噢,你是说这个!她是一个长得挺漂亮的姑娘。”

“和你差不多岁数?”

“差不多,”埃斯特小姐顿了顿,“你凭什么认为施拉格尔对她有意思?”

“他亲口告诉我的。对,没错,他说得很明确。正如我所说,他是一个多愁善感的年轻人,他很高兴能够对我吐露心声。她的死对他打击很大。”

话音落下,埃斯特小姐一下子跳了起来。

“你认为是我杀了她吗?”

帕克·派恩先生一动没动,毕竟一着急就跳脚可不是他的风格。

“不,我亲爱的孩子,”他不紧不慢地说,“我相信她不是你杀的。所以你最好早点结束这场闹剧,赶紧回家。”

“你这是什么意思,说我在胡闹?”

“事实就是,你害怕了。没错,你怕得不得了。你觉得你会被指控谋杀雇主。”

埃斯特小姐猛地动了一下。

帕克·派恩先生并没有理会,继续讲了下去。“你不是埃斯特·卡尔小姐。我在来之前就已经知道了,刚才我只是在进一步试探你而已。”说着说着,帕克·派恩先生的脸上露出了温和又慈祥的笑容。

“我刚才讲那一大段话的时候就一直在观察你,你的反应完全是谬里尔·金才会有的,而不是埃斯特·卡尔小姐。你仅仅在我提到廉价小店、影院、新建的花园郊区、电车和公交车的时候才会有一些反应。而在我聊到坊间丑闻、新开张的夜总会、梅费尔[梅费尔(Mayfair),伦敦西区高级住宅区]的八卦新闻、赛马会的时候你却始终无动于衷——因为这些对你来说都毫无意义。”

帕克·派恩先生的语气开始变得更有说服力,同时也让他看起来更像是一位父亲。

“坐下来说吧。你并没有杀害埃斯特小姐,但你却认为你有可能被控谋杀。告诉我你为什么会有这种想法?”

对方深吸一口气,重新坐回到那张长沙发椅上,连珠炮一样开了口。

“我必须从最开始讲起。我——我当时很怕她。她疯了——不是很严重,只是一点点。是她把我带到这里来的。刚开始我就像个傻瓜一样开心,觉得好浪漫。我当时真是个小傻瓜。事情的起因是她想和一个司机好——她是那种见了男人就会忘乎所以的人——不过那个司机却不想和她有任何关系。结果她的朋友知道了这件事以后就开始取笑她,她也因此和家里断绝了关系,来到这里。

“她来这里就是为了面子上好过一些——躲在沙漠里与世隔绝。她本来可以过渡一下然后就回家去的,可谁知她却越变越怪,再加上后来又遇到了那个飞行员。她——爱上了他。他来这里其实是为了看我,但她却觉得——噢,你明白的。而他却坚持要和她说清楚……

“接着,她突然开始把矛头指向我。她当时可怕极了,让人发抖。她说我回不了家了,她已经完全控制了我,我就是个奴隶,我是死是活全凭她一句话。”

帕克·派恩先生点了点头,他感到事情的真相正在被层层揭开。当时的埃斯特小姐已经近乎精神失常,就像她家族里其他已经发疯的长辈一样;而眼前这个没见过什么世面的姑娘早就被吓得战战兢兢,无知地把别人说的全部当真了。

“但是有一天,我突然觉得我应该勇敢面对她才行。我跟她说实际上我比她强壮,我要把她扔到下面那块石头上。她当时应该是被吓坏了,根本没想到我这条在她眼中毫无力量的小虫子竟会说出这样的话来。我朝她逼近了一些——我不知道她当时以为我要干什么,她跟着往后退了一些。可结果她——她却一脚踩空跌了下去!”谬里尔·金一边说一边双手掩面。

“后来呢?”帕克·派恩先生温和地追问道。

“我慌了神。满脑子想的都是别人会认为是我把她推下去的,没有人会相信我,我会被关进恐怖的监狱。”谬里尔·金的嘴唇微微颤抖着,她莫名的恐惧在帕克·派恩先生面前暴露无遗。

“后来我就想到了这个点子!我知道一个新的英国领事很快就会上任接替去世的前任。搞定家里的仆人也不是什么难事,因为对于他们来说我们不过就是两个疯疯癫癫的英国女人,一个死了还可以给另外一个干活。我给了他们一些钱让他们送去给新上任的英国领事当作见面礼。后来英国领事上门道谢的时候我就以埃斯特小姐的身份接待了他,反正我手上有埃斯特小姐的戒指。领事是个不错的人,他帮忙安排好了一切。任谁也不会起疑心。”

帕克·派恩先生若有所思地点点头。虽然埃斯特小姐疯疯癫癫,但她毕竟是埃斯特·卡尔小姐。

“再后来,”谬里尔继续说,“我发现自己竟也变得有些疯癫了——真希望这不是真的。我竟然无法自拔地继续演了下去,我已经无法脱身。如果我现在坦白一切的话,谁都会比以前更加确信人就是我杀的。噢,派恩先生,我该怎么做?我该怎么做?”

“怎么做?”帕克·派恩先生体态轻盈地站了起来,“我亲爱的孩子,你现在得和我一起去找那位领事先生,不用担心,他人很好。到时候一定会有一些不那么令人愉快的手续要处理,我也不能保证一切都一帆风顺,但至少你不会被定谋杀罪。对了,我还想知道为什么当时尸体旁边还有一个托盘?”

“是我扔下去的。我——我想,那样看起来就更像是我自己死了。我是不是很傻?”

“这一手倒是还挺机智的,”帕克·派恩先生娓娓道来,“不过,我其实正是从这一点开始怀疑是不是你对埃斯特小姐做了什么手脚。在见到你以前我一直有这种想法,但当我见到你之后我就知道你是无论如何都不会去杀人的。”

“你的意思是,我没那个胆子?”

“是你的反应不像。”帕克·派恩先生面露笑容,“我们现在可以走了吗?棘手的事情早晚都得面对。不过,你放心,我会帮你的。事情解决后我们就回斯特里汉姆[斯特里汉姆(Streatham Hill),伦敦南部一个地区]——斯特里汉姆,没说错吧?我想是的。我还记得当我提到一条特别的巴士线路时,你的脸抽动了一下。亲爱的,来吧?”

“他们不会相信我的,”谬里尔·金神情紧张地待在原地不动,“不管是她家里人还是其他的人都不会相信她是自己失足摔死的。”

“让我来处理,”帕克·派恩先生不慌不忙地说,“我了解她家族的一些背景。来吧,孩子,别像个胆小鬼。记住,有一个年轻人想你都快想疯了。我们得确保你到时候坐他的飞机去巴格达。”

“我准备好了。”谬里尔·金羞涩地笑了笑,径直朝门口走去。走到一半,她又折回头来,对帕克·派恩先生说:“您说你在见到我之前就已经知道我并不是埃斯特·卡尔小姐了。您是怎么猜到的?”

“统计数据。”

“统计数据?”

“是的,迈克尔德福爵士和夫人都是蓝眼睛。所以当领事提到他们的女儿有着一双深邃的黑眼睛的时候我就知道一定有什么不对劲了。褐色眼睛的夫妻有可能生出蓝眼睛的孩子,但是反过来就不可能。我向你保证,这是有科学依据的。”

“您真是太棒了!”谬里尔·金一脸崇拜。