| 凯列班与女巫 | 收藏 |

2. 资本主义积累与欧洲的劳动力积累

凯列班与女巫 作者:西尔维娅·费代里奇

马克思写道,资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西(1909,Vol. Ⅰ:834)。事实上,当我们看到资本主义发展的开端时,我们有置身于一个巨型集中营的感觉。在“新大陆”,我们有土著居民被米塔(mita)和库阿特尔奇勒(cuatelchil)政权征服。在这种政权下,大量人被迫在万卡维利卡和波托西的矿区挖银和汞。在东欧,我们有“第二农奴制”,将以前从未被奴役过的农民捆绑在土地上。在西欧,我们有“圈地运动”和“猎巫”,以及给流浪汉和乞丐打上烙印、鞭打他们,把他们监禁在新建造的工棚和教养所里——未来监狱制度的雏形。奴隶贸易开始兴起,而在海上,船只已经在把签订契约的奴隶和罪犯从欧洲运到美洲。

我们可以从这一情景中推断出,在原始积累的过程中,武力是主要的杠杆和经济力量,因为资本主义的发展需要欧洲统治阶级占有的财富和受其指挥的工人数量有一个巨大的飞跃。换句话说,原始积累包括劳动力的巨大积累——赃物形式的“死劳动”(dead labor)和可供剥削的人的“活劳动”(living labor)——要以历史上从未有过的规模实现。

值得注意的是,资产阶级在其存在的前3个世纪里,趋向于把奴隶制和其他形式的强迫劳动作为主要的工作关系强加到人的身上,这种趋势只是受到了工人反抗和劳动力耗尽的限制。

这样的情况不仅发生在美洲殖民地。到16世纪,以强迫劳动为基础的经济正在形成,在欧洲也是如此。稍后我将考察奴隶劳动和种植园制度在资本主义积累中的重要性。在这里我想强调的是,在15世纪的欧洲,从未完全废除的奴隶制也得到了复兴。

意大利历史学家萨尔瓦托雷·博诺(Salvatore Bono)对意大利的奴隶制历史进行了最深入的研究。他发现,16世纪和17世纪,地中海地区有许多奴隶。在勒班陀战役(1571)之后,不但对穆斯林世界的敌对升级了,奴隶的人数也增加了。据博诺计算,那不勒斯地区有1万多名奴隶,整个那不勒斯王国有2.5万名奴隶(占人口的1%)。意大利其他城镇和法国南部在奴隶数量上也达到了类似水平。在意大利,一种公共奴隶制出现了:成千上万被绑架的外国人——今天无证移民工人的祖先——被市政府雇佣来建造公共工程,或者被私人雇佣从事农业。许多人被安排当桨手,而大量雇佣他们的就是梵蒂冈船队(Bono 1999:6—8)。

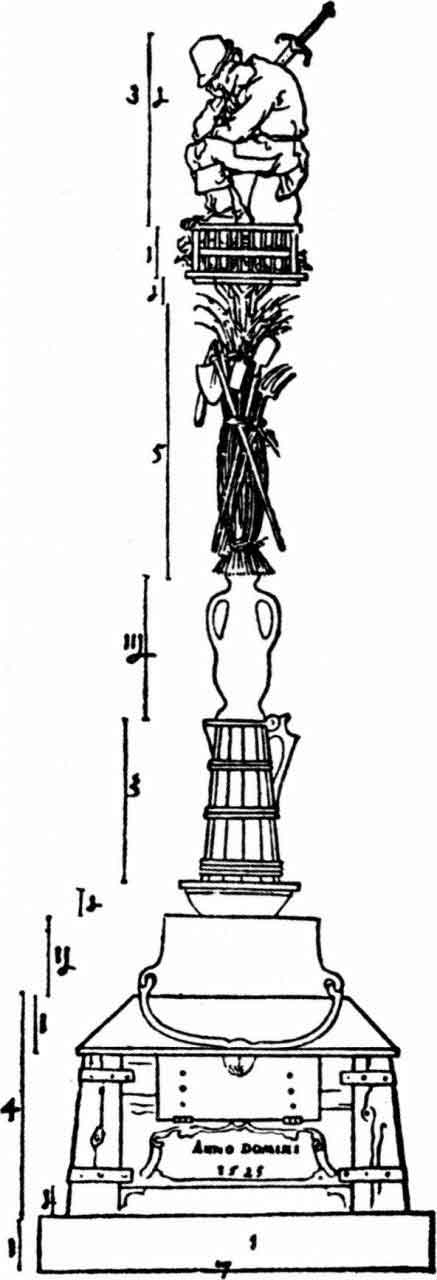

奴隶制是“主人始终努力追求的(剥削)形式”(Dockes 1982:2)。欧洲也不例外。我们需要强调这点来消除将奴隶制与非洲联系在一起的假设。但在欧洲,由于不存在发展奴隶制的物质条件,奴隶制仍然是一种小范围的现象,尽管雇主对奴隶制的欲望一定相当强烈(比如直到18世纪英国才宣布奴隶制非法)。大部分地区复辟农奴制的企图也失败了,除了在东部地区,那里人口稀少使地主占了上风。在西部,农民反抗阻止了农奴制的复辟,并最终爆发了“德意志农民战争”。这场“平民革命”是欧洲历史上的一个分水岭,它的组织范围广泛,遍及3个国家(德意志、奥地利、瑞士),各个领域的工人(农民、矿工、工匠,包括德意志和奥地利最优秀的艺术家)都加入了这场革命。它就像1917年俄国的布尔什维克革命一样,震慑了权贵的内心,使其认为这场革命与再洗礼派占领明斯特是勾结在一起的并证实了他们的恐惧:一个国际阴谋正在推翻他们的政权。在它失败之后,即征服秘鲁的那一年,丢勒创作了《战败的农民纪念碑》(Monument to the Vanquished Peasants)(Thea 1998:65;134—135)来纪念这场革命。而此时,权贵们开始无情地复仇。“从图林根到阿尔萨斯,在田野上,树林中,成百上千被拆除、被烧毁的城堡的沟渠里,成千上万的尸体躺在地上”,“他们被谋杀、折磨、刺穿、处死”(同上:153,146)。但倒退是不可能了。在德意志各地和处于“战争”中心的其他领土上,习惯权利(customary rights)甚至领土政府(territorial govern-ment)的形式都保留了下来。[在一些城邦的腹地,村庄的权力和特权得以维持。在一些邦国,农民“继续拒绝交税和服劳役”;“他们让我大声吆喝,却什么也不给我。”舒森里德的修道院院长在提到自己土地的工人时抱怨道(Blickle 1985:172)。在上斯瓦比亚(Upper Swabia,德意志西南部),尽管农奴制没有被废除,但农民对继承权和婚姻权的一些主要申诉意见随着1526年《梅明根条约》(Treaty of Memmingen)的通过而被采纳。“在莱茵河上游,一些地区也达成了对农民有利的协议。”(同上:172—174)。在瑞士的伯尔尼和苏黎世,农奴制被废除了。在蒂罗尔和萨尔茨堡,“平民”的命运得到了改善(同上:176—179)。但是,“真正的革命之子”是1525年后在上斯瓦比亚建立的领土议会(territorial assembly)。它为直到19世纪仍然存在的自治制度奠定了基础。1525年后出现的新领土议会,“以更弱的形式实现了1525年的一项要求:平民应该与贵族、教士和城镇一起成为领地的一部分”。布里克尔总结道:“无论这一事业在哪里取胜,我们都不能说领主的军事征服带来了政治上的胜利,(因为)贵族的统治仍然需要获得平民的同意。直到后来,在绝对国家(absolute state)的形成过程中,贵族才成功地摆脱了这种同意。”(同上:181—182)]

上述的复仇是一个例外。统治者无法击破工人对再次为奴的抵抗,他们只好征用农民的土地,并实行强迫的雇佣劳动。那些试图独自出租自己或离开雇主的工人会受到监禁的惩罚,如果是累犯,甚至会被处死。欧洲直到18世纪才发展出一个“自由”的雇佣劳动市场,但即使在那时,合同制的雇佣劳动也要以激烈的斗争来争取,最终只有有限的劳动者(大多是男性和成年人)才能获得。然而,奴隶制和农奴制无法恢复的事实意味着,中世纪晚期的劳动力危机在欧洲一直持续到了17世纪,而最大限度剥削劳动力的运动又危害了劳动力的再生产,从而加深了这一危机。这一矛盾——至今仍是资本主义发展的特点——在美洲殖民地爆发得最为剧烈。在征服美洲后的几十年里,工作、疾病和纪律惩罚灭绝了2/3的美洲土著人口。这也是奴隶贸易和剥削奴隶劳动的核心。数以百万计的非洲人因中央航路和种植园中的恶劣生活条件而死亡。除了纳粹时期,欧洲对劳动力的剥削从未达到如此灭绝性的程度。即便如此,在16世纪和17世纪,美洲也出现了普遍的贫困、死亡和激烈的社会反抗。这些都是由土地私有化和社会关系的商品化(领主和商人对其经济危机的反应)引发的,并可能使新兴的资本主义经济沉没。我认为,这就是从封建主义向资本主义过渡的过程中妇女和再生产的历史背景;资本主义的出现给妇女(无论是欧洲还是美洲)的社会地位带来了变化——特别是对无产阶级而言。这些变化主要是由寻找新的劳动力来源以及新的劳动力管理和分工形式所决定的。

为了印证这一说法,我追溯了影响资本主义在欧洲出现的主要发展——土地私有化和价格革命(the Price Revolution),认为这两者都不足以产生一个自我维系的无产阶级化进程。然后,我概括性地考察了资产阶级为规训、繁衍和扩大欧洲无产阶级而实行的政策,它始于对妇女发动的攻击,这建立了新的父权秩序。我把它定义为“工资的父权制”(patriarchy of the wage)。最后,我审视了殖民地种族和性别等级制度的产生,探究它们在多大程度上可以形成土著、非洲和欧洲妇女之间,以及妇女和男子之间对抗或团结的地带。

丢勒,《战败的农民纪念碑》(1526)。这幅画表现的是一个农民高坐在他日常生活的一系列物品上。这幅画的含义十分模糊。它可以暗示农民被背叛,也可以暗示他们应该被当作叛徒对待。因此,这幅画已被解释为讽刺造反的农民,抑或是向他们的道德力量致敬。可以肯定的是,丢勒对1525年发生的事件深感不安。作为一个坚定的路德宗教徒,他一定是追随路德谴责叛乱的