| 凯列班与女巫 | 收藏 |

10. 驯服妇女并重新定义女性与男性气质:妇女是欧洲的野蛮人

凯列班与女巫 作者:西尔维娅·费代里奇

鉴于这种对妇女的劳动和社会地位的贬低,“过渡时期”的文学和社会政策将妇女不服从以及“驯服”妇女的方法作为主题(Underdown 1985a:116—136),也就不足为奇了。妇女作为工人的价值被完全贬低,她们相对于男性的自主权也被剥夺,这和她们经历的一个激烈的社会贬低过程是同步的;事实上,整个16世纪和17世纪,妇女在社会生活的每个领域都丧失了优势。

这方面变化的一个关键领域是法律。在这一时期,我们可以看到妇女的权利被不断削弱。妇女失去的主要权利之一是作为独立女性(femme soles)单独从事经济活动的权利。在法国,她们失去了签订合同或在法庭上代表自己的权利,被宣布为法律上的“低能者”(imbecile)。在意大利,她们开始越来越少出现在法庭上来谴责针对妇女的虐待行为。在德意志,当一个中产阶级妇女成为寡妇时,她需要指定一名监护人来管理她的事务。德意志妇女还被禁止单独生活或与其他妇女生活在一起。对于贫困妇女,她们甚至被禁止与自己的家人生活在一起,因为人们认为她们不会受到适当的控制。总之,在经济和社会贬值的同时,妇女经历了一个法律上的幼儿化(infantilization)过程。

新的空间性别分化也显示着妇女丧失了社会权力。在地中海国家,妇女不但被赶出许多有偿劳动的领域,还被赶出街道——在那里,一个落单的妇女有可能被嘲笑或性侵(Davis 1998)。在英格兰也是如此(在一些意大利游客的眼中,这是一个“女性天堂”),妇女在公共场合露面开始被人诟病。英格兰妇女被劝阻不要坐在家门口或待在窗边;她们还被指示不要和自己的女性朋友在一起(在这一时期,“八卦”一词——女性朋友——开始包含贬义)。甚至有人建议妇女婚后不应经常探望父母。

学术界和大众文学就女性美德和恶习的性质展开了广泛的辩论,其中我们可以看到新的性别分工如何重塑了男女关系。在向资本主义过渡的过程中,这是于意识形态上重新定义性别关系的主要途径之一。这场辩论从早期开始就被称为“妇女之争”。从这场辩论中可以看出,人们对这个主题有了新的好奇心。这表明旧的规范正在被打破,公众开始意识到性政治的基本要素正在被重新构建。我们可以在这场辩论中发现两种趋势:一方面,新的文化准则被建构起来,最大限度地放大了男女之间的差异,创造了更多女性和男性的原型(Fortunati 1984);另一方面,人们认为女性天生就比男性差,如过于情绪化、淫荡和无法管理自己,因此必须置于男性的控制之下。正如人们共同谴责巫术一样,大家在这个问题上的共识跨越了宗教和知识的界线。从讲坛、书本到人文主义者、新教改革者、反改革的天主教徒,各方都在合作,不断执着地诋毁妇女。

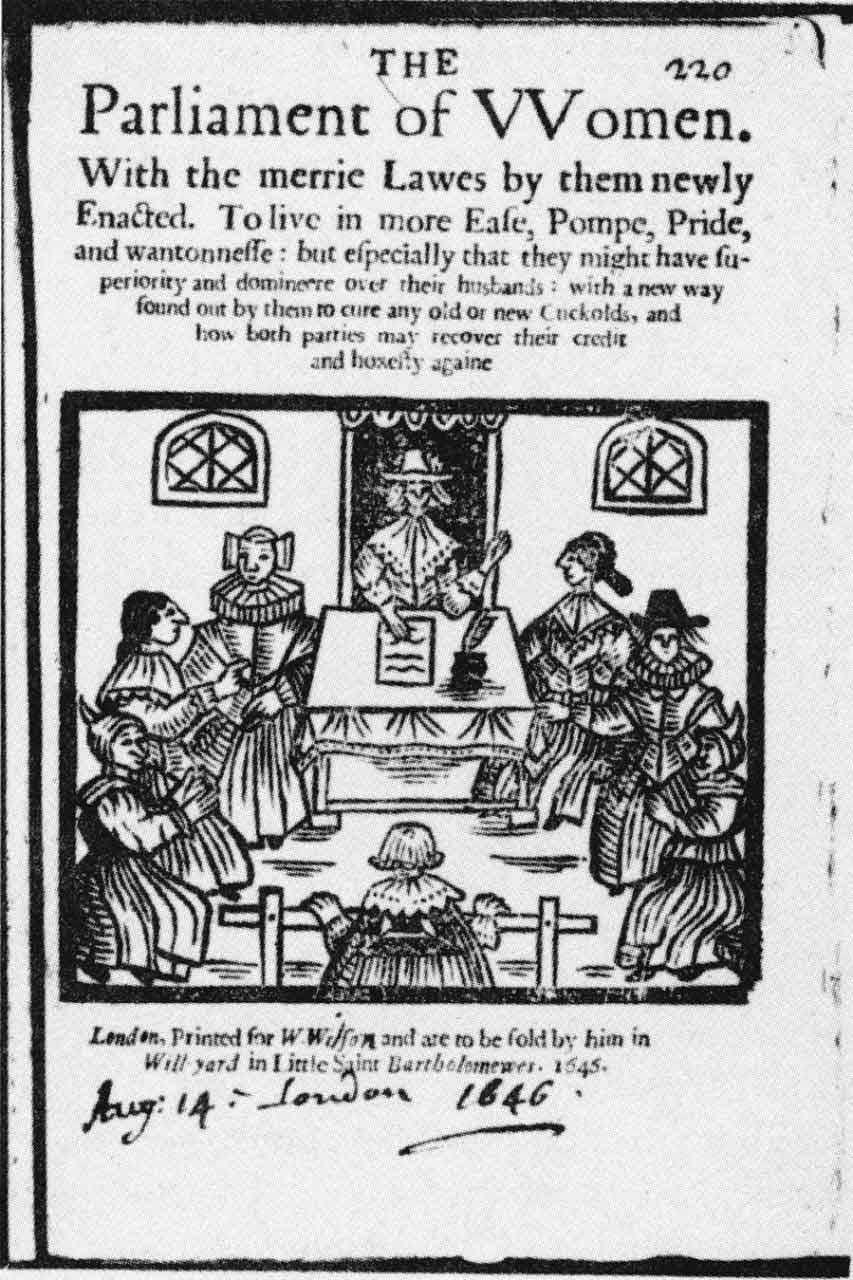

妇女被指责为不可理喻、虚荣、野蛮、浪费。女性的舌头尤其受到指责,被视为妇女反叛的工具。但坏女人主要是不听话的妻子,她与“骂街泼妇”“女巫”和“妓女”一起,是戏剧家、通俗作家和道德家最喜欢攻击的目标。在这个意义上,莎士比亚的《驯悍记》(1593)是那个时代的宣言。无数厌女的戏剧和小册子呼吁和赞美对不服从父权权威的女性的惩罚,伊丽莎白时期和詹姆斯时期的英格兰文学也是大量欣赏此类主题。这一类型的典型是约翰·福特的《可惜她是个妓女》(Tis a Pity She’s a Whore,1633),该作品的结局说教式地暗杀、处决和谋杀了4个女性角色中的3个。其他关注管教妇女的经典作品有:约瑟夫·斯维特南(Joseph Swetnam)的《对淫荡、懒散、乖戾和不忠诚女性的传讯》(The Arraignment of Lewd, Idle, Froward, Inconstant Women,1615);以及《妇女议会》(The Parliament of Women,1646),这是一部主要针对中产阶级妇女的讽刺作品,将她们描绘成忙于制定法律来将丈夫踩在脚下的人。同时,为了控制妇女在家庭内外的行为,新的法律和酷刑形式被引入,这证实文学对妇女的诋毁是一个精确的政治计划,旨在剥夺妇女的所有自主权和社会权力。在理性时代的欧洲,被指责为泼妇的女人像狗一样被戴上口套游街示众;妓女被鞭打,或被关进笼子遭受假溺,而对被判通奸罪的妇女则处以极刑(Underdown 1985a:117ff.)。

可以毫不夸张地说,在征服美洲大陆之后关于这一主题的文学中,妇女受到的敌意和疏远感与“印第安野蛮人”相同。这种对照关系并不是随机的。在这两种情况下,文学和文化上的诋毁都是为掠夺计划服务的。正如我们将看到的,妖魔化美洲原住民是为了证明奴役他们和掠夺其资源是合理的。在欧洲,攻击妇女为男人占有她们的劳动力和将她们对生育的控制权定罪提供了理由。抵抗的代价始终是灭亡。如果没有恐怖运动的支持,这些针对欧洲妇女和殖民者的战术都不会成功。就欧洲妇女而言,在构建她们新的社会功能和贬低她们的社会身份方面,猎杀女巫发挥了主要作用。

妇女被妖魔化并遭到残暴的对待和凌辱,这在女性的集体心灵和对未来可能性的感知中留下了不可磨灭的痕迹。从各个角度来看——社会、经济、文化、政治——猎巫是妇女生活中的一个转折点;它相当于恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》(1884)中提到的作为母权制世界衰落原因的历史性失败。因为猎巫行动摧毁了整个女性实践、集体关系和知识体系的世界。这些是前资本主义欧洲妇女权力的基础,也是她们在反封建斗争中进行抵抗的条件。

这次失败中出现了一种新的女性模式,即理想的妇女和妻子——被动、顺从、节俭、少言寡语、永远忙于工作、贞洁。这一变化始于17世纪末,此前妇女已经遭受了两个多世纪的国家恐怖主义。妇女被击败后,在“过渡时期”构建的女性形象就被作为一个不必要的工具而被抛弃,取而代之的是一个顺从的新形象。在猎巫时,妇女被描绘成野蛮的生命,智力薄弱,精力旺盛,叛逆,不服从命令,无法控制自己。而到了18世纪,这一准则已经被颠覆。妇女现在被描绘成被动的无性生命,比男人更顺从、更有道德感,能够积极地影响他们的道德。甚至她们的非理性现在也拥有了价值,正如法国哲学家皮埃尔·培尔尔在他的《历史与批判辞典》(1740)中意识到的那样,他赞扬了女子“母性本能”的力量,认为它应该被看作一种真正的神赐。母性确保了妇女尽管在生育和养育孩子上面临了不利因素,也能够继续繁衍。