| 凯列班与女巫 | 收藏 |

7. 猎巫与资本主义对性的理性化

凯列班与女巫 作者:西尔维娅·费代里奇

猎巫行动并没有为妇女带来新的性能力或升华的快感。相反,它是走向“干净床单上的洁净性行为”以及将女性性活动转变为工作和为男性服务与生育的漫长征程中的第一步。这一过程的核心是将所有非生产性的、非生殖性的女性性行为视为反社会的、近乎恶魔般的行为,并予以禁止。

老巫婆骑着扫帚飞行的神话很好地体现了非生产性的性行为开始引发的排斥,就像她所骑的动物(山羊、母马、狗)一样,扫帚是一个延伸的阴茎投射,象征着无节制的欲望。这一意象揭示了一种新的性规训,它剥夺了不再有生育能力的“老而丑”的妇女性生活的权利。在创造这种刻板印象的过程中,恶魔学家顺应了他们那个时代的道德感,正如两位同时代的杰出的女巫猎手所说的那样:

还有什么比看到一个老色鬼更可憎的?还有什么比这更荒唐的呢?然而,这种情况在女人身上比在男人身上更常见……虽然她是个老妪,是个老太婆,既看不见也听不见,只是一具行尸走肉,她还是会叫唤,一定要得到一匹种马。(Burton 1977: 56)

然而,看到那些几乎无法承受岁月之重和看起来像死尸复活的老女人,就更有趣了。她们仍然到处说“生活很好”,仍然在发情,在寻找伴侣……她们永远在脸上涂脂抹粉,用镊子夹住阴毛,露出下垂、枯萎的乳房,试图用她们颤抖的抱怨声唤起失败的欲望,同时她们喝酒,在女孩中间跳舞,潦草涂写她们的情书。(Erasmus 1941:42)

这与乔叟的世界相去甚远,在那里,巴斯的妻子在埋葬了五个丈夫之后,仍然可以公开宣布:“欢迎第六个……说真的,我才不稀罕什么节操;每当丈夫撇下我,离开这世界,他的班很快就有基督徒来接。”(Chaucer 1977:277)在乔叟的世界里,老妇人的性活力肯定了生命对死亡的抵御;而在猎杀女巫的图腾中,老年排除了妇女性生活的可能性,污染了它,把性活动变成死亡的工具,而不是再生的手段。

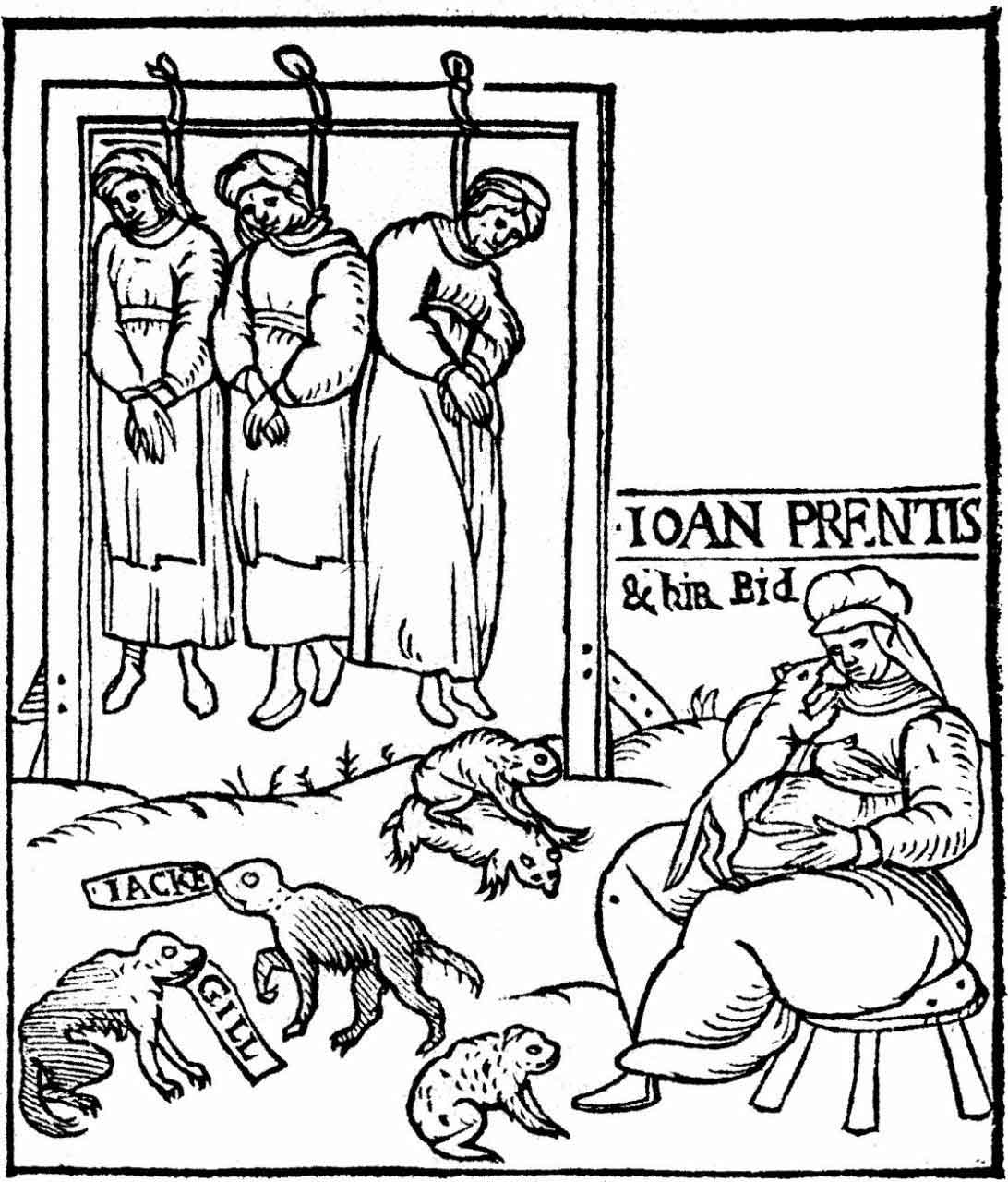

在女巫审判中,无论年龄大小(但不包括阶级),女性的性行为和兽性之间始终存在着密切关联。与山羊神(魔鬼的代表之一)的交配、臭名昭著的尾巴下的吻,以及指控女巫饲养各种动物——“小魔鬼”或“妖精”——它们帮助她们犯罪并与她们保持特别的亲密关系都表明了这一点。这些动物是猫、狗、野兔、青蛙,女巫照顾它们,并很可能用特殊的乳头给它们哺乳。

其他动物也在女巫的生活中扮演着魔鬼工具的角色:山羊和(夜)母马带她飞到巫魔会,蟾蜍为她提供毒药,供其调制。动物在女巫世界中的存在,让人不得不推测它们也将被审判。

女巫和她的“妖精”之间的亲密关系也许是指欧洲农民性生活中的“野蛮”实践,在猎巫结束后的很长一段时间里,这种实践仍然是一种可以判处死刑的犯罪。在一个开始崇拜理性并将人与肉体分离的时代,动物也受到了极大的贬低——沦为单纯的畜生、最终的“他者”——人类最恶劣本能的永久象征。因此,没有什么罪行会比与野兽交配更令人恐惧,这是对人性的本体论基础的真正攻击。因为此时人性越来越多地与最不物质的方面相联系。但是,女巫生活中存在着过多的动物表明,妇女处于男人和动物之间的一个(不稳定的)十字路口。不但女性的性行为与动物的类似,而且女性气质本身也与动物性相类似。为了将这种等同关系确定下来,人们经常指责女巫改变自己的形态,变形为动物。而最常被引用的常见动物是蟾蜍,它是阴道的象征,并且综合了性、兽性、女性气质和邪恶。

猎巫行动谴责女性的性行为是一切邪恶的根源,但猎巫也是广泛重塑性生活的主要途径:它遵循新的资本主义工作规训,将任何威胁到生育、家庭内部财产传承或占用工作时间和精力的性活动都定为犯罪。

女巫审判提供了一份被禁止的“非生产性”性行为的指示性清单:同性恋、年轻人和老年人之间的性行为、不同阶层的人之间的性行为、肛交、后入式(据说会导致不育关系)、裸体和舞蹈。同样被禁止的还有在中世纪盛行的公开集体性活动,比如16世纪仍然在欧洲各地庆祝的源于异教的春天节日。在这种情况下,我们不妨比较一下P.思达布斯在《剖析陋习》(Anatomy of Abuses,1583)中对英格兰五朔节庆祝活动的描述和有关巫魔会的标准描述。后者指责女巫总是在这些集会上跳舞,在管乐和长笛声中上蹿下跳,并沉溺于许多集体性活动和寻欢作乐之中。

到了五月……每个堂区、城镇和村庄的人都聚在一起,无论男女老少……他们跑到灌木丛与树林、山丘与山脉,在那里度过整个夜晚,进行愉快的消遣,早上他们带着白桦树弓和树枝回家……他们带回来的最主要的珍宝是五朔节花柱,他们怀着极大的敬意把它带回家……然后他们就开始宴会和筵席,在花柱周围跳跃起舞,就像异教徒给神明献礼时那样……(Partridge:Ⅲ)

我们可以类比有关巫魔会的描述和苏格兰长老会当局对朝圣(到圣井和其他圣地)的描述。天主教会鼓励朝圣,长老会却反对朝圣,认为这是魔鬼的聚会和淫乱的场合。在整个这一时期,任何潜在的越轨集会——农民集会、叛军营地、节日和舞蹈——都被当局描述为事实上的巫魔会,这成为一种普遍的趋势。

同样值得注意的是,在意大利北部的一些地区,参加巫魔会被称为“去跳舞”或“去玩游戏”(al zogo),特别是当我们考虑到教会和国家正在发起反对这种消遣的运动(Muraro 1977:109ff.;Hill 1964:183ff.)。正如金茨堡所指出的:“一旦我们把(巫魔会的)神话和梦幻般的外衣去掉,我们就会发现这就是人们在跳舞和搞性乱聚会。”(Ginzburg 1966:189)而且我们必须补充一点:当欧洲遍地是饥荒时,大吃大喝肯定是一种幻想。(猎巫时期阶级关系的性质是多么明显,烤羊肉和啤酒的梦想可以让一个吃饱喝足的资产阶级看不惯,将其视为与恶魔共谋的迹象!)然而,金茨堡沿着一条惯常的路径,将与巫魔会有关的狂欢称为“贫穷妇女的幻觉,对她们来说,这是一种对肮脏生活的补偿”(同上:190)。这样一来,他就把受害者的死亡归咎于她们自身;他还忽视了一点,即不是被指控为女巫的妇女而是欧洲的精英贡献了大量的论文来讨论这种“幻觉”。例如,他们辩论女梦淫妖(succubi)和男梦淫妖(incubi)的作用,或者魔鬼是否能让女巫怀孕。显然,这个问题在18世纪仍能引起知识分子的兴趣(Couliano 1987:148—151)。今天,“西方文明”的历史屏蔽了这些怪诞的论述,或者干脆遗忘了它们,尽管它们编织了一张将数十万妇女判处死刑的网。

因此,猎巫在资产阶级世界的发展中的作用,特别是在资本主义性学科的发展中所扮演的角色,已从我们的记忆中抹去。然而,我们可以将我们这个时代的一些主要禁忌追溯到这个过程,同性恋就是这种情况。在文艺复兴时期,同性恋在欧洲的一些地方依然是被完全接受的,然而在猎杀女巫的过程中它们被清除了出去。对同性恋的迫害是如此猛烈,以至于有关它的记忆仍然沉淀在我们的语言中。“死基佬”(Faggot)一词提醒我们,同性恋者在那时是烧死女巫的木桩的引火柴,而意大利语的茴香(finocchio)一词指的是在火刑柱上撒上的芳香蔬菜,以掩盖肉体燃烧的恶臭。

特别重要的是,猎巫在妓女和女巫之间建立的关系,反映了在资本主义重新组织性工作时妓女所经历的被贬低的过程。俗话说,“年轻做妓女,年老变巫婆”,因为两者都只是利用性来欺骗和侵蚀男人,伪造了一种仅仅是雇佣性质的爱情(Stiefelmeir 1977:48ff.)。二者都为了获得金钱和非法权力出卖自己,女巫(将灵魂出卖给魔鬼)是妓女(将身体出卖给男人)的放大版。此外,(老)女巫和妓女都是不育的象征,是不具生殖性的性行为的化身。因此,虽然在中世纪妓女和女巫被认为是为社群提供社会服务的积极人物,但随着对女巫的追捕,她们都获得了最消极的内涵,被排斥在可接受的女性身份之外。她们在身体上被杀死,在社会上被定罪。因为妓女只有作为女巫在火刑柱上死了一千次之后,才会作为合法主体死去。或者好一点的情况是,只要女巫被杀,妓女就会被允许生存(她甚至会变得有用,尽管是以秘密的方式):因为女巫是更危险的社会主体,是(在审判者眼中)不那么容易控制的人;她能给人带来痛苦或快乐,治愈或伤害,搅动各种元素,拴住人的意志;她甚至可以仅仅通过眼神造成伤害,以一种可能会杀人的邪恶之眼。

正是其罪行的性本质和她的下层阶级地位,使女巫与文艺复兴时期的魔法师区别开来,后者在很大程度上不受迫害的影响。高级魔法和巫术有许多共同的元素。恶魔学家将他们学到的魔法传统主题引入对巫术的定义中。其中有一种源自新柏拉图主义的信仰,即爱欲是一种宇宙力量,通过“交感”和吸引的关系将宇宙联系起来,使魔法师能够在实验中操纵和模仿自然。女巫也有类似的能力,据说她可以通过模仿搅动水坑来引发风暴,或者可以行使一种类似于炼金术传统中将金属结合在一起的“吸引力”(Yates 1964:145ff.;Couliano 1987)。巫术的意识形态也反映了《圣经》中的信条,这一信条为魔法和炼金术所共有,规定了性和知识之间的联系。女巫通过与魔鬼交媾而获得力量的论点,呼应了炼金术的观点,即妇女通过与叛逆的魔鬼交媾而侵占了化学的奥秘(Seligman 1948:76)。然而,高级魔法并没有受到迫害,尽管炼金术越来越被人诟病,因为它似乎是一种无用的追求,本身是对时间和资源的浪费。魔法师是精英,他们经常服务于贵族和其他有地位的人(Couliano 1987:156ff.)。恶魔学家将高级魔法(特别是占星术和天文学)纳入科学范围,从而小心翼翼地将他们与女巫区分开来。