| 可能性的艺术 | 收藏 |

17. 国家能力从何而来?文官制与国家

可能性的艺术 作者:刘瑜

这次课,我们继续讨论“国家能力从何而来”。上次课,我们谈到“战争缔造国家”,谈到密集而剧烈的战争如何导致国家权力结构的中央集权化。但是,国家建构仅靠“战争”显然是不够的,因为“打天下”和“坐天下”需要的国家能力很可能不同。“打天下”靠什么?极端地说,靠“狠”,越彻底地把国家转化为一个战争机器,就越能打赢战争。但是,你不能靠战争机器去“坐天下”,就像你不能靠百米冲刺的速度跑马拉松。那么,除了战争,国家能力还能从何而来?答案可能很多,这次课我想讨论一个重要因素——文官制。

说到文官制,大家首先想到哪个国家?对,中国。中国是文官制的发源地,也是文官制登峰造极的集大成者。这次课我们就来谈谈中国的文官制,以及为什么“文官制”对于中国的国家能力建构至关重要。

中国强大的国家能力传统

在展开讨论之前,有一点必须强调,这也是全世界人有目共睹的一点:中国的国家能力非常强大。对此,我们生活在中国感受应该最深。前面说过,暴力垄断能力是一个国家的核心要素。我给大家一组数字,大家可能就能理解中国这方面的国家能力了。2018年,萨尔瓦多每10万人的谋杀率是52,这是全球最高的谋杀率;美国是5,这在发达国家里也算很高的了。中国是多少呢?0.5。连丹麦,我们之前讲到过的模范国家,每10万人的谋杀率都有1,是中国的两倍。即使数字细节也许存在争议,但是无疑,现在中国的治安是非常好的,这不仅仅是和发展中国家比,而且是和发达国家比。哪怕去巴塞罗那甚至巴黎这样的发达城市旅行,也会有当地的朋友告诫我,如果你去哪哪哪,一定要小心啊。但是反过来,如果是我的外国朋友到北京,我通常不会说,哪哪哪你最好不要去。

再举个例子。我前两年听过哈佛大学教授艾利森(Graham Tillett Allison)的一个演讲,他在里面提到一个细节。他说,2012年,马萨诸塞州政府决定维修哈佛大学附近的一座桥,计划花两年时间。结果花了多久呢?花了五年时间以及三倍的预算,才修好这座桥。然后,他拿这个例子和北京三元桥的一次维修相比,工程量类似,北京花了多久呢?43个小时。这就是中国异乎寻常的国家能力。

最近的例子则近在眼前了。近年的新冠病毒,中国在防控疫情方面的雷厉风行,也是举世公认。我记得2020年6月有几天,北京的新发地市场发现了100多例新冠患者,当时北京立刻严阵以待,出动大批武警封锁新发地市场,全城铺开核酸检测,学校重新停课,很多商业机构也重新停业。有个小细节我印象很深。当时有个网民,说他收到政府部门的一条短信,内容是他最近去过新发地,让他立刻去接受检测。他开始还纳闷,我最近没有去过新发地市场啊。后来猛然想起来,那段时间有一次,他曾经以时速80迈的速度路过新发地附近的京开高速,但就是这样,还是被“发现”了。

这种例子不胜枚举。无论是疫情防控、维稳,还是高铁的建设、全民医保体系的建立、精准扶贫、“一带一路”、大学扩招,等等,都可以看到一个雷厉风行的政府身影。正是因此,在比较政治学中,中国几乎成了国家能力的象征。

但是,众所周知,强大的国家能力在中国,是一个深厚的传统,而不仅仅是一个当代现象。为什么会形成这个传统?原因很多,上次我们讨论了春秋战国时期密集的战争,如何催生中国早熟的中央集权体系。但是这次课,我想集中讨论另一个因素——发达的文官制。

什么是文官制?中国历史上的文官制发达在哪儿?为什么它对于中国的国家能力至关重要?为了帮助大家理解这一点,我想分别解析“文官制”里的这两个字——“文”与“官”,看看其中有什么道理。

中国文官制何以发达之一:细密的政治经纬线

首先,我们来看“官”这个字。“文官制”里面的“官”是什么?就是官僚系统。官僚系统是什么?就是政府的条条与块块——所谓条条,就是各级政府;所谓块块,就是政府各部门。条条与块块,就像经线和纬线,编成一个政治网络,附着在整个社会肌体之上。

大家今天可能觉得,OK,这有什么了不起的吗?有层级、分部门的政府,不是每个时代、每个国家都有吗?当然不是。哪怕在现代社会,有很多国家的官僚制都是非常薄弱的——他们或者没有能力和资源建立向下纵深、分工精密的官僚体系,或者就算建立了,这些官僚体系也不听话,也就是我们所说的“无组织、无纪律”,结果就是整个国家陷入孤家寡人的“个人统治”,而不是有组织支撑的“官僚统治”。这种个人统治的政体往往是很脆弱的,我们在前面的课程中谈到过一个现象,叫作“弱独裁者现象”,很大程度上就是这种情况。

生活常识告诉我们:组织即力量,组织即效率,有组织的10个人,往往能打败无组织的100个人。官僚制塑造国家能力,很大程度上就是通过细密的组织网络,找到了动员、组织或强制社会的着力点,把一个一盘散沙的社会给凝聚了起来。而那些缺乏官僚制的国家,就像网眼过于大、同时网线还不结实的网兜,你一拎起来,东西就会稀里哗啦地往下掉。

如果不横向比较,而是历史地看,官僚制就更是一种制度创新——只不过,在中国,这个制度创新出现得如此之早,以至我们早已不认为它有任何新意。为什么说官僚制是创新?或许,只有站在封建社会的角度,才能理解“河对岸”的官僚制新鲜在哪儿。我们上次课讲到,政治学意义上的国家建构,就是去封建诸侯,立中央集权。封建社会的结构大体而言是蜂巢型的,在每个蜂巢的内部,诸侯享有极大的自主权。而且,他们的爵位是世袭的——世袭就意味着,权力是这些宗室贵族的“私有财产”,天子也不能随便僭越。但是,官僚制的结构是金字塔状的,天子在塔顶,官员只是天子的代理人,官职不是官员的私有财产,只是天子“租”给你用。开封的老百姓不能说:包大人,您如此深得民心,不如把您的官位传给您儿子吧。那不行。在官僚制中,所谓的官职都是皇帝可以随时收回的帽子。

这种制度变革对于皇权的意义是毋庸置疑的。封建制下,爵位是不可再生资源,一次就分配完了,面对诸侯,天子再也没有牌可打了,所以封建制总是很快产生离心力,无论是中国东周时期的三家分晋,还是西欧历史上查理曼帝国的瓦解,都是这种离心力的表现。但是在官僚制中,官职成了可再生资源,天子可以不断地再分配同一个职位,在每一次再分配中,天子都重新确立了自己的权威。这就好像一个导演如果把一个重要角色固定给了某个演员,那么这个演员就没有动力继续讨好这个导演了,反正他抱的是“铁饭碗”,但是如果每次演出,导演都重新选角,那么这个剧团里所有的演员都会向导演竞相邀宠。这就是官僚制的向心力。

这种向心力对于中国格外重要。为什么?因为中国大。我们知道,越大的疆域越难整合。我记得以前看过一个科普文章,讲为什么最大的陆生动物也就是大型恐龙那么大,而不可能像电影《金刚》里的那个巨型猩猩那么大,原因是动物骨骼结构的支撑力有限。帝国也是一样——太大了就容易散架,这也是为什么像马其顿帝国、罗马帝国、蒙古帝国,扩张到一定程度,就开始散架。这一点,在交通通信极其不发达的古代,尤其如此。中国的中原地带,也就是古代中国最核心的地带,和整个西欧差不多大,西欧历史上四分五裂,连这些碎片内部都很难维持凝聚力,而古代中国长期维持着大一统,和官僚制强大的向心力关系巨大。

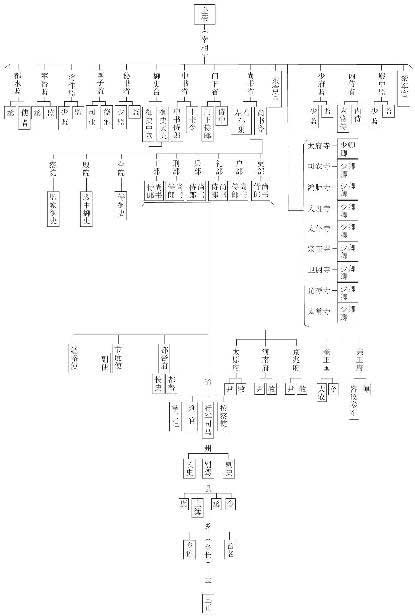

中国的官僚制非常早熟。有人说起始于战国,也有人说起始于春秋,甚至还有人说起始于西周。不管起点在哪儿,官僚制在秦汉以后日益成熟,到了唐朝则登峰造极。以唐朝的中央政府为例,最著名的是其“三省六部制”,这个大家中学课本应该都学过。中书省负责起草政令,门下省负责审议,尚书省负责执行,吏户礼、兵刑工六部,六部又各有四司,一共24司,各司其职。除此之外,还有九寺五监,以及管理军队的十二卫。为了监察这么多干部,又设立了有监察权的御史台。

这还仅仅是中央层面,也就是“块块”,还有条条,也就是地方政府。唐玄宗时期,中国有350多个州、1500多个县。州又分上中下三种,县也分上中下三种。为了保持中央对地方的控制力,又设各种“监察使”“节度使”“观察使”。官位官职可谓密密麻麻、四通八达。因为我是江西人,出于好奇,我曾经查过“江西”这个名字的由来,发现就是来源于唐代的“地方监察”制度。为了监察地方官员,唐代在全国设立了15个监察区,称为“道”,其中一个“道”叫“江南西道”,这就是江西省名字的由来。可以说,这个名字本身,就是古代中国发达官僚制的见证。

所以,大家可以看出来,这是极其精细复杂、几乎是密不透风的组织网络。这些密密麻麻的经纬线把庞大的中国给捆到一起,深深地嵌入中国社会的肌理。就在同时期的欧洲君主为组织几千人马而焦头烂额时,唐朝通过府兵制可以集结40万~80万士兵。钱穆先生谈到唐代的时候感慨:“1000多年前,全国户口就调查得很清楚了,而且还依照各家经济情况分成了9个等级,那是何等的细密。”“细密”这个词,是对中国古代官僚制最好的概括。古代中国政府的超级动员能力、财政能力、维稳能力,就是从这个细密的官僚体制当中来。

中国文官制何以发达之二:文人当政

好,说完“官”,我再来说说文官制里的“文”。这里的“文”,显然是指文人、读书人。读书人当官,学而优则仕,是中国的古老传统。但是,同样,因为这个传统在中国太根深蒂固了,我们反而意识不到它有多么独特。其实,放在比较历史的角度来看,这是一个颇为“奇怪”的现象。因为在其他国家的国家建构过程中,系统地培养读书人当官很少见,武将当政、财阀当政、教士当政才更常见、更自然。因为这些人掌握着各种资源,王权需要与之结盟。相比之下,读书人有什么?除了一支笔杆子,什么都没有。百无一用是书生,天子为什么要与你们结盟?

在很多国家,武将才是“国家栋梁”。在古罗马,恺撒、屋大维这样的武将最终压倒参议院,将共和国改造成帝国。在奥斯曼帝国,禁卫军势力不断坐大,不但把握各种政府要职,甚至会推翻不听话的苏丹。在普鲁士,军事贵族,也就是所谓的容克集团,主导了其国家建构过程,最终使德国走向军国主义。大家最熟悉的例子,莫过于日本。日本的法西斯化,直接原因就是军部压倒文官。大家可能都听说过,20世纪二三十年代,日本的军人频繁刺杀文官,连首相都接二连三地被刺杀,这是日本武人当政的直接表现。

除了武将和军人当政,西方历史上还有基督教教士从政的传统,像法国近代早期,很多“名臣”,比如著名的首相黎塞留,就是教士出身。还有商人当政,最典型的就是英国,干脆把东印度公司,一个公司,当作一个行政机构来用。总之,在许多国家的国家建构过程中,除了王权本身,舞台上活跃的是将军、贵族、商人、教士,反正没有读书人什么事。有些国王也喜欢读书人,比如普鲁士的腓特烈大帝,特别喜欢启蒙思想家伏尔泰,会把他找过来求教,但也就仅限于谈谈人生和理想,他不会对伏尔泰说,你这么有学问,要不给你个部长当当?

为什么中国会形成独特的“文官”传统?读书人什么都没有,皇权为什么要依靠他们来治国?其实,仔细想想会发现,皇权寻求与读书人结盟,一定程度上恰恰是因为他们什么都没有。因为他们什么都没有,没有自己的军事基础,没有自己的经济基础,没有自己的宗教基础,所以对皇权不构成真正有力的威胁,恰恰可以成为王权最安全的盟友。

更重要的是,谁说读书人什么都没有?他们有笔杆子啊。打天下的时候,可能是枪杆子里出政权,但是坐天下的时候,很大程度上就是笔杆子里出政权了。枪杆子让人“口服”,笔杆子才让人“心服”。社会学家迈克尔·曼(Michael Mann)曾经说,权力有四种形态:军事权力、经济权力、政治权力,还有就是意识形态权力。文人所掌握的,正是这第四种权力。

事实上,中国的国家建构,面临的挑战和其他国家非常相似——那就是,在中央集权的过程中,离心力量不断涌现:贵族势力坐大,门阀财阀权力坐大,武装力量失控,奇奇怪怪的宗教势力不断冒出来,等等。我把这些离心力量的不断涌现统称为“封建回归的压力”。当然,这不是指“封建制”作为一种正式制度回归,而是指“封建性”的回归,即权力分散化、碎片化、蜂巢化的自然趋势。

像西汉的“七王之乱”、东汉的豪强政治、三国的军阀割据、北朝的关陇集团、唐代的门阀政治、唐中期的藩镇割据,都是这种“封建回归”压力的体现。为了稳固统治,皇权不得不和这些豪强、门阀、军阀势力结盟,但是一旦结盟,这些势力又有可能喧宾夺主。所以,中国的国家建构,也不是商鞅颁布一个法令、一夜之间就完成了,而是在跨越千年的进化过程中,反反复复、断断续续,逆水行舟、不进则退。

但是,最终,中国的皇权克服了“封建回归”的压力,走向了相对稳定的中央集权体系。皇权是怎么做到的?关键字,就是文官制中的这个“文”字。突出“文”,就必须抑武、抑财、抑商、抑教;也只有联合“文”,才能抑武、抑财、抑商、抑教。比如,在中国历史上,比较成功的皇帝都要抑武削藩,打击可能坐大的军事势力。这方面的故事大家都知道,不用我多说,刘邦贬韩信、宋太祖杯酒释兵权、朱元璋杀开国功臣,都是这种传统的体现。

又比如,打击豪强,抑制工商,钳制可能坐大的经济势力,也是中国古代皇权的长期斗争方向。秦始皇“徙天下富豪于咸阳十二万户”,汉武帝“算缗告缗”,都是抑制商业势力的表现。中国很多朝代都有“抑兼并”的措施,防止土地变得过于集中,防止豪强地主势力出现,这其中有养民惜民的成分,但是防止经济权力挑战政治权力,也是一个重要考虑。所以,在中国历史上,很少有能世代积累的财富,因为你一旦富到一定程度,官家常常就盯上你了,把你打回原形。我看学者王毅写的《中国皇权制度研究》里面提到,为什么中国人的虚无主义精神传统比较发达?“三十年河东,三十年河西”“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”“古今将相在何方,荒冢一堆草没了”,等等,正是与皇权下缺乏产权保护的制度结构相关。

打掉了更具独立性的经济势力、军事势力、宗教势力,读书人集团就浮上来了。靠什么机制浮上来?最开始是“察举”,后来发展出了举世闻名的“科举”。科举制的优点,大家都知道,它以择优录取的方式为官僚机构提供了一批能人,为寒门子弟上升流动提供了一个通道,让社会竞争变得更加公平。

但是,从国家建构的角度来说,它另一个重要的功能,是对社会精英的驯服。什么意思?我们知道,每个社会都有向上流动的需要,底层想上升为精英、小精英想上升为大精英,这种冲动如何释放?在有的社会,是通过战场功勋,有的通过经商致富,有的通过土地积累,有的通过教会教职,最不济的,干脆通过革命。但是,所有这些渠道,都可能培养皇权之外的独立力量,都是危险的、离心的。

科举制的一大功能,就是把四处冲撞的精英冲动,纳入到一个轨道上来,那就是读书做官,为皇帝效力。这就类似于面对四处蔓延的洪流,给挖一个沟渠,把所有的水都给引到这一个水渠当中,让水势变得可控。所以,科举制的厉害之处,不仅仅在于选拔了一批人才,而且是通过利益和价值导向制造了一个庞大的士人阶层。10,000个人去参加考试,最后可能只取100个人做官,但是科举的功能不仅仅是找到这100个人,而是让那9900个人也加入这个游戏,这就是科举制政治吸纳的功能。所以,在古代中国,无论是穷人富人、商人地主、士族门阀,但凡能供得起的,几乎都让孩子去读书、考试、做官,而不是说,这孩子画画天赋挺高,咱培养他做个达·芬奇;或者,这孩子这么会做买卖,就让他去创业吧。

这种崇尚读书做官、抑制武人、贬低经商、贬低技术的文化,从我们汉语里一些常用词汇,都可以看得出来,在其他国家的历史上,骑士、武士往往是荣誉的象征,但是在中国,我们把习武之人叫什么?叫作“一介武夫”。其他行业也类似,商人经常被叫作“奸商”,技术创新被视为“奇淫巧技”,音乐叫作“靡靡之音”。但是读书人呢?“万般皆下品,唯有读书高”。这就是科举制的妙处,它把社会精英的能量都吸附到政治角逐当中,越靠近权力中心,就越被视为成功。

当然,知识分子入仕之后,也不完全是皇帝的附庸。文官集团也常常根据“四书五经”去规劝皇帝,“皇上,你要勤政爱民啊”“皇上,你不能任人唯亲啊”“皇上,酒喝多了伤身体啊”,等等等等。历史上有气节的清官名臣,我们听说过很多,魏征、海瑞等,最有名的就是方孝孺,因为反对明成祖朱棣篡位而被株连十族。所以有学者说,中国历来有政统和道统之分野,政统就是皇帝的权力,而道统则由儒生来诠释,换句话说,你有暴力,我有道理;你有高墙,我有鸡蛋;就算你把我打死,我还是能通过我的死把你给钉到历史的耻辱柱上。

但是,总的来说,有气节、有原则的文官只是一小部分。更重要的是,文官集团能给皇帝带去的约束是软约束,是道德压力,是苦口婆心,至于皇帝听不听,那要看运气了。碰到唐太宗这样心胸宽广的,会传下君臣关系的佳话,碰到明成祖这样的,那就是自杀袭击了。而掌握枪杆子的武人集团、掌握钱袋子的财阀集团,他们对王权的约束则是硬约束,他们靠的不是苦口婆心,而是兵临城下,是釜底抽薪。所以,中国的皇权最后选中文官集团来施政,实行“学而优则仕”,而不是“武而优则仕”“商而优则仕”,自有它的合理性。

回顾中国两千年的皇权史,为什么后一千年比前一千年政权更稳定?科举是一个分水岭,宋代是科举制走向成熟的朝代。宋之前,皇权经常被各种诸侯、门阀、豪强、士族、藩镇侵蚀;宋之后,除了外敌,很少有什么社会势力能挑战皇权,“封建回归的压力”逐渐消退。一定程度上,这就是科举制的力量。

所以,总结一下,为什么说文官制对于中国的国家能力意义重大?首先,文官制中的“官”,也就是官僚集团,通过一个细密的组织网络,把一个庞大的帝国给捆到一起,产生了巨大的组织红利。其次,文官制中的“文”,则通过抑制武人、财阀、宗教力量等,把社会精英引流到了读书做官、为皇帝服务的道路上来。这两个机制相结合,文官制大大强化了古代中国的国家能力,并使这种能力成为一种深厚的传统。王朝可以亡,政治文明却不会亡;国家可以改名换姓,但是国家主义却可以生生不息。直到今天,我们还在亲身经历着强大文官制带来的很多优势,比如前面讲到的,中国基建的神速、疫情防控的高效、治安状况的良好等。

但是,另一方面,过于细密的官僚体系、过于强大的国家能力,也可能意味着国家淹没社会、国家取消社会。就中国而言,历朝历代“官”对“民”的压迫,我们从各种历史记载中早已熟知。杜甫的名篇《石壕吏》就是对这种压迫的写照:“吏呼一何怒,妇啼一何苦……一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣。”这种官与民的不对称,带来无数的悲剧。对“读书做官”的过度推崇,在历史上也长期抑制了中国社会其他维度的发展,工商业的萎靡、科技的落后、军事战斗力的萎缩等,都与此相关。所以,古代中国早期虽然秩序没有那么稳固,但是相对生机勃勃,越到后期就越暮气沉沉。

有一些学者认为,中国最早发明了文官制度,所以中国是最早的现代政治国家。对此,或许可以存疑。思想家韦伯曾指出,古代中国的官僚制,本质上是家产官僚制,不同于政治中立的现代官僚制。家产官僚制,意味着这个官僚机构再精细、再高效,它是有姓的——在汉代,它姓刘;在宋朝,它姓赵;在唐朝,它姓李;在清朝,它姓爱新觉罗。当一个官僚集团头上顶着“一家之姓”的时候,它能否真的成为天下之公器?黄宗羲说:“我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。”这才是真正的现代精神,这种文官集团所运行的,才是真正的现代国家。