| 切尔诺贝利的午夜 | 收藏 |

四 和平原子的秘密

切尔诺贝利的午夜 作者:亚当·希金博特姆

1966年9月26日,莫斯科的苏联部长会议(the Soviet Council of Ministers)签署命令,批准建造第一台新一代巨型水-石墨核反应堆,后来被以RBMK指代,全称是压力管式石墨慢化沸水反应堆(reaktor bolshoy moschnosti kanalnyy),或高功率通道型反应堆(high-power channel-type reactor)。它由中型机械制造部的军用产钚发电两用反应堆“伊万2号”发展而来,是试验性的和平原子1号反应堆的直系后代,只不过规模放大了好几个量级而已。

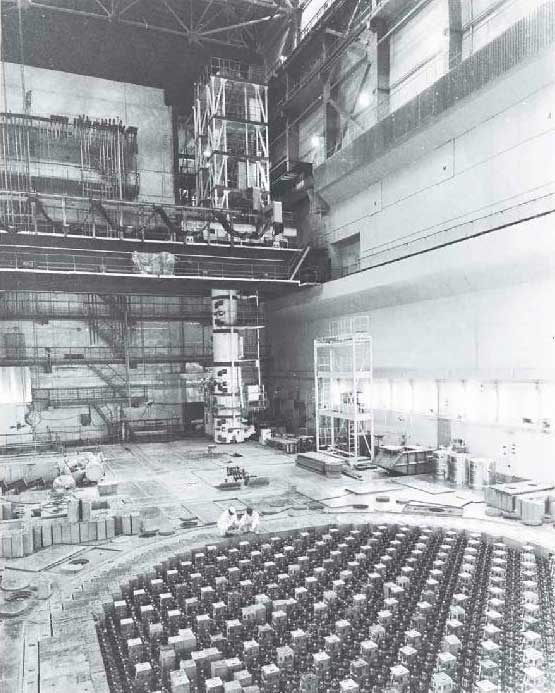

直径12米、高7米的RBMK反应堆堆芯,是一个比两层楼还高大的巨型圆柱体。构成它的,是由1700余吨起慢化作用的石墨砌块堆成的2488根彼此独立的柱子,每根柱子内部都有一个上下贯通的圆形通道。装在这些通道中的,是1600多根耐热锆合金压力管,每根压力管中都装着一对金属组件,其中封装着燃料棒:190吨浓缩二氧化铀,被分别压缩进每个直径只有男性尾指大小的陶瓷芯块中。一旦反应堆进入临界状态,铀开始升温变热,释放出核裂变的能量,燃料组件便会被从下方泵入堆芯的水所冷却。在巨大的压力下——69个大气压,或1000磅/平方英寸——水会迅速升温到280摄氏度,转化为水和超高温水蒸气的混合物,然后从反应堆上部通过管道输送至巨型汽水分离汽锅。它们会将蒸汽输送至涡轮发电机发电,而剩下的水则回到冷却循环的起点,再一次流经堆芯。

反应堆的功率由211根注入碳化硼的控制棒来调控。这些控制棒大多数长约5米,可以被升高或插入反应堆堆芯,增加或降低核链式反应的速率,从而控制反应堆产生的热量和能量。为了保护电厂和员工不受辐射危害,反应堆的堆芯——“活性区域”——被一个巨大的环形水罐包围起来,外面又包有一层钢制外壳并以盛满了沙子的巨箱围住。所有这些,进一步被封装于深达8层楼的混凝土坑穴中,以排成王冠形状的填充了铁粒和蛇纹岩(一种能令中子减速的矿物质)的金属箱覆于其上。此外,还有一个直径17米、厚3米的生物屏障,这个被称为E结构或昵称“叶连娜”(Elena)的不锈钢鼓形结构,像一个巨大的盖子,牢牢地盖在坑穴上面。装满了鹅卵石、蛇纹岩和氮气的叶连娜,重约2000吨,相当于6架满载的大型客机,几乎完全靠重力作用保持在原位。从叶连娜体内穿过的,是作为燃料通道的管道,而在它的上面,则覆盖着上百根窄窄的管子,蒸汽和水从中流走。加盖在立式燃料通道之上的2000块可移动的钢包混凝土砌块,不仅藏住了叶连娜,也充当了反应堆大厅的地面。这个形如棋盘的金属圆圈,是昼夜运转不息的反应堆露在外面的脸,电厂的员工把它叫作“猪鼻子”(pyatachok)——5戈比硬币的昵称。

RBMK反应堆是苏联式好大喜功的一个胜利,宣示着它的缔造者对于规模经济的不懈追求:它的体量是西方反应堆的20倍,可以制造出3200兆瓦的热能,或者说1000兆瓦的电量,足以让半数基辅居民家中灯火长明。苏联科学家宣称,它是苏联的“国家”反应堆,不仅使用独特的技术,而且也是全世界最大的反应堆。库尔恰托夫原子能研究所的光头所长亚历山德罗夫把RBMK反应堆的设计归功于自己名下,并向苏联专利局提交了保密发明的申请。在苏联,RBMK反应堆的主要竞争对手,是简称为VVER、工程复杂度较高的水-水反应堆,因为它和美国人偏爱的压水反应堆十分相似,所以会被唱衰者贬称为“美式反应堆”。与VVER不同,RBMK反应堆的部件可以在现有工厂中制造,不需要任何专门工具。它的模块化建造方式——由数百个石墨砌块砌成石墨柱——也意味着可以轻而易举地在现场完成组装,并在必要时扩大规模增加功率。

通过免去安全壳建筑(containment building),亚历山德罗夫还省了不少钱。在西方几乎每一座反应堆四周,都会用厚厚的混凝土筑起一个半圆球体的安全壳,用于防范严重事故时放射性污染逸出电厂。但因为RBMK的体量十分庞大,建造安全壳的费用将会加倍。作为成本较低的解决方案,反应堆被分成了1600个压力管,在各自薄薄的金属外壳中容纳一对燃料组件。这一方案的发明者宣称,这是一种可以和拜占庭文明的排水管道系统相媲美的技术胜利,让发生严重事故的可能性变得微乎其微。他们还设计了一个事故抑制系统,可以在一到两根压力管同时破裂的情形下安全应对局势,让释放出的高压放射性蒸汽,通过一系列阀门,安全地排放到地下室中的巨型水箱中冷却,并安全地封阻起来。

压力管破裂是设计师们预想中RBMK反应堆有可能遇到的最严重的事故之一,也即所谓的最大设计基准事故(maximum design-basis accident)。这类事故还包括其他一些可能发生的灾难,比如地震和飞机撞上电厂,或是反应堆冷却回路中的大口径水管之一完全破裂,从而令堆芯供水中断,触发堆芯熔毁。为了防止最后一种情形出现,设计师们设计了一个由压缩氮气供能的紧急冷却系统,而核电工业从上到下每一级的每一个反应堆操作员,都要反复演练,以确保不惜任何代价保证堆芯持续供水。

当然,更糟糕的事故在理论上也可能会发生:工程计算表明,如果1600个压力管中超过2根,哪怕只是3到4根压力管同时破裂的话,瞬间释放出的高压蒸汽就可能将2000吨的叶连娜和“猪鼻子”掀离原位,切断剩下的每一根蒸汽管和压力管,导致一场破坏力惊人的爆炸。然而,设计师们觉得没有必要为这种情况做出准备,在他们看来,那完全是在可能范围以外的事。不过,他们还是为这种情况起了个名字,超设计基准事故(beyond design-basis accident)。

中型机械制造部下令,由列宁格勒一家同时也制造坦克和拖拉机的重型机械制造厂,起草RBMK反应堆的第一份草图。但收到项目蓝图后,中型机械制造部却以技术不过关为由拒绝了它们。一位库尔恰托夫研究所的科学家警告说,这个设计太危险了,不能用于民用。另一位科学家则意识到,正空泡效应的风险会令新的反应堆本质上极易爆炸,尽管他的上级试图因为他的不同看法而将其赶出研究所,但他仍然到处写信反映问题。这些信件最后均送到了共产党中央委员会和苏联部长会议那里。

然而那时,仍坚持认为中央计划经济不可动摇的苏联政府,已经下令开始建造4座新型大规模反应堆。于是,能源技术科学研究与设计院(NIKIET)的设计师仓促之下只好全面修订RBMK的图纸,将它从一个战争狂人式的既可产钚又能发电的两用反应堆,改为性格温驯的为民用电网发电的反应堆。将这些修改一一化为现实是一项艰巨复杂的工作,所需时间远远超出预期——还处于原始状态的苏联计算机技术,令估算反应堆预期表现的工作耗费了大量人力,而得到的结果也相当不可靠。直到1968年,如今被命名为RBMK-1000的新反应堆设计才最终完成。因此,为了节约时间,中型机械制造部决定彻底略过原型阶段:想要知道新的反应堆在工业发电中的表现如何,最快捷的办法就是让它们直接投入大规模生产。

1970年,在列宁格勒郊外,中型机械制造部位于芬兰湾(Gulf of Finland)的一处设施之上,全苏联第一座RBMK反应堆开始动工兴建。与此同时,基辅的两家技术和经济研究所也开始为乌克兰境内的第一座核电站选址,并迅速将范围缩小到了两个地方。提议的第一个站址后来被用于建造化石燃料电厂,乌克兰部长会议随即下令,乌克兰共和国全新的2000兆瓦原子能电站,将在另一处建造:基辅地区科帕奇(Kopachi)村旁边的一大片沙堤,离切尔诺贝利镇只有14公里。

列宁格勒电站的第一个RBMK机组于1973年12月21日正式启动,正好赶在全苏联“电力人”欢庆属于他们自己的全国性节日“电力工程师日”的前一天。两位自豪的RBMK-1000之父,库尔恰托夫研究所的亚历山德罗夫和能源技术科学研究与设计院的尼古拉·罗列扎利,都在现场目睹着机组开始运转。这时候,列宁格勒的第二个RBMK机组也在建造过程中,切尔诺贝利和库尔斯克的建筑工人们也已经开始为建造RBMK核电站破土动工。但第一座列宁格勒反应堆还未开足马力之前,一个事实便已经变得很明显:RBMK设计师们将项目迅速上马、投入全面生产的决心,伴随着巨大的代价。严重的设计缺陷从一开始便困扰着RBMK反应堆。许多问题迅速浮现,而另一些问题过了许久才暴露出来。

第一个问题源自正空泡效应。这个缺陷令苏联的石墨-水反应堆极易在冷却剂流失的情况下发生链式反应失控,而在RBMK反应堆中,降低反应堆运行成本的那些举措,令问题进一步恶化。为了让RBMK反应堆同化石燃料电站相比更有竞争力,它被刻意设计为令铀燃料燃烧产生的电力输出最大化。在列宁格勒一号机组启动后,设计师们发现,当更多的燃料参与燃烧时,正空泡效应会恶化,而运行的时间越长,反应堆就越难以控制。在3年的运行周期即将结束、需要停堆进行预防性的机组维护之时,RBMK反应堆将处于最不可预测的状态下。设计师们做了修正,但这种不稳定性依然存在。然而,亚历山德罗夫和多列扎利都不打算对这些问题刨根问底,甚至并不完全理解这些问题,因此,在反应堆的操作手册中,并没有提供任何与空泡效应有关的安全分析。在列宁格勒进行的试验,结果已经很明显:理论上预计的反应堆运行表现,与实际中的情况有很大差异。但设计师们决定不过分追究这些结果。即便在投入全面商业运转后,依然没有人知道,在发生大型事故时,RBMK反应堆会如何反应。

反应堆的第二个弱点,源自它的庞大体量。RBMK反应堆是如此庞大,以至于堆芯某个区域的反应性经常与另一个区域的反应性仅有松散的联系。操作人员在控制反应堆时,不得不视其为几个合在一起的单独反应堆,而不是一个整体。一位专家将它比作一栋巨大的公寓楼,某一家或许正在热热闹闹地欢庆婚礼,隔壁那家却在为葬礼守夜。孤立的反应性热点可能会深藏在堆芯底部,很难被察觉。这个问题在反应堆启动和停堆期间尤为显著,当反应堆以低功率运行时,检测堆芯内部反应性的系统会变得不那么可靠。在这些关键时期,那些在控制室值守的工程师几乎对发生在活性区域中的事情一无所知。他们不得不凭借着“经验和直觉”估测堆芯的活跃程度,而无法依赖设备上的显示数字。这使得启动和停堆成为RBMK操作中最考验能力也最危险重重的阶段。

第三个缺陷,存在于作为预防事故的最后一道防线的反应堆紧急保护系统之中。如果操作人员遇到需要紧急停堆的状况,比如重大冷却剂泄露事故或反应堆失控,他们可以按下“紧急停堆”按钮,激活该机组俄文缩写为AZ-5的五级快速降功率系统的最终阶段。按下这个按钮,会将专门的一组24根吸收中子的碳化硼控制棒,以及当时处于抽出状态的余下187根手动或自动控制的控制棒,全部同时插入反应堆堆芯,全面终止整个反应堆的所有链式反应。然而,按照设计,这个AZ-5应急机制并不是要让反应堆骤然紧急停堆。多列扎利和能源技术科学研究与设计院的技术人员认为,突然切断反应堆产生的电力,对于苏联电网的运行具有破坏性。此外,他们也认为,只有在对电厂的外部供电完全中断这种极其不可能发生的情况下,此种即时停堆才有必要。因此,他们设计了只会缓慢将反应堆功率降至零的AZ-5系统。为这个系统提供动力的,并非专门的紧急发动机,而是与手动控制的反应堆控制棒共享同一套电动伺服系统。在反应堆正常运作期间,操作人员使用这些手动控制的控制棒调整反应堆的功率。要将这些AZ-5控制棒从反应堆上方完全抽出的位置彻底插入堆芯,需要18—21秒的时间。设计师们希望,控制棒缓慢的插入速度可以通过其庞大数量予以弥补。但在中子物理中,18秒是一段相当长的时间,而在一个处于高度正空泡效应下的核反应堆里,这几乎相当于永恒。

除了这一连串令人不安的重大设计缺陷,反应堆的建造也受到了苏联工业蔓延成风的偷工减料和粗制滥造的负面影响。列宁格勒一号反应堆的燃料组件卡在了燃料通道中,不得不送回莫斯科反复测试,反应堆的全面启动因此推迟了将近一年。在其他的RBMK反应堆中,本应用于调节1600余个充铀燃料通道的关键供水的阀门和流量计,被证明极其不可靠,控制室中的操作人员经常完全不知道反应堆到底被冷却到了何种程度,或者究竟有没有冷却。事故几乎是不可避免的。

1975年11月30日夜里,就在列宁格勒核电厂一号机组投入全面运行一年,定期维护后重新运行发电入网时,它开始失去控制。AZ-5紧急保护系统启动了停堆,但在链式反应停下来之前,便已发生了堆芯部分熔毁,32个燃料组件全部或部分受损,辐射物质释放到了芬兰湾上空的大气中。这是与RBMK反应堆有关的第一起重大事故,为此中型机械制造部成立了一个委员会,调查到底哪里出了问题。其后,官方统一口径宣称,是一个制造缺陷导致某个燃料通道受损。但委员会了解的真相却完全不同:这起事故是反应堆固有设计缺陷的结果,罪魁祸首正是蒸汽空泡效应不受控制的急速增加。

中型机械制造部把委员会的调查结果压了下来,并掩盖了事故真相。其他RBMK核电厂的操作人员,从来没有被告知过这起事故的真实原因。然而,委员会还是给所有的RBMK-1000反应堆提出了一些重要改进建议:研发新的安全管理机制,在冷却剂流失时对其提供保护;对堆芯蒸汽急速增加时的事态发展进行分析;设计一个反应速度更快的紧急保护系统。尽管这从表面上看起来郑重其事,但反应堆的设计师们却没有对任何一个改进建议做出实际回应,而随后,莫斯科还下令建造更多的反应堆——就在列宁格勒堆芯熔毁事件发生第二天,苏联部长会议最终批准在切尔诺贝利建造第二对RBMK-1000机组,并将这座核电站的预计发电能力增加到惊人的4000兆瓦。

1977年8月1日,已经比预计工期晚了两年的切尔诺贝利核电厂一号反应堆,终于进入临界状态。这时,离维克托·布留哈诺夫见证第一根奠基桩打进普里皮亚季旁冰雪覆盖的大地中的那一刻,已经过去了七年多。为乌克兰共和国第一座核电站并网发电进行准备工作的年轻的核电厂操作人员,一个个都自豪极了。在第一批燃料组件被装载,反应堆缓缓开足马力,并最终连接上变压器的那段时间,他们在自己的岗位上日以继夜,加班加点。9月27日晚上8点10分,乌克兰第一批核电流入110千瓦和330千瓦的电线,随后汇入整个苏联电网,库尔恰托夫研究所、能源技术科学研究与设计院的科学家和设计师以及电厂的专家一道引吭高歌:“就在今朝,就在今朝,来自RBMK的电流奔涌如潮!”

然而,切尔诺贝利的操作员很快发现,让他们竭尽心力的这座反应堆,是一个朝秦暮楚、说翻脸就翻脸的小情人。RBMK与生俱来的不稳定性,令其极难驾驭,高级反应堆控制工程师的工作不仅需要动脑,还相当耗费体力。每分钟要做出几十次调整,他们几乎一直脚不停步,经常像挖沟的工人一样汗流浃背。有传言说,在列宁格勒,值守控制台的中型机械制造部的反应堆工程师人数增加了一倍,以“双人舞”的方式应付这项艰巨复杂的任务。反应堆操作人员需要用力地在控制板上进行操作,因此控制棒的开关很快就会磨损,必须经常更换。一位前核潜艇军官第一次坐在切尔诺贝利一号机组的操控台前时,他完全被反应堆的庞大体量和操作手段的原始落后惊呆了。

“你们怎么可能控制得了这么一大坨屎一样的东西?”他问道,“这玩意儿怎么会用于民用?”

第一次维护停堆时,切尔诺贝利的操作人员发现,反应堆中像蛇一样往复盘绕的管道,满是各种缺陷:水-蒸汽冷却剂管道锈蚀了,燃料通道上的锆-钢接头松开了,而且设计师没能建造任何可以防范反应堆给水系统故障的安全系统,最后,切尔诺贝利的工程师们不得不自行设计并组装了一个凑合用。与此同时,在莫斯科,反应堆设计师们在自己的作品中继续发现了更多恼人的缺陷。

1980年,能源技术科学研究与设计院完成了一项保密研究,列出了可能损害RBMK反应堆安全性的9项重大设计缺陷和热工水力学不稳定性现象。这份报告清楚地表明,事故不仅会在罕见和不太可能发生的情况下发生,就是在日常操作中也有可能出现。然而,他们并没有采取任何重新设计反应堆的行动,或是对电厂员工发出可能发生危险的警告。能源技术科学研究与设计院没有设计建造新的安全系统,只是简单地修改了一下RBMK-1000反应堆的操作指令集。在军用反应堆运作几十年无事故的情况下,能源技术科学研究与设计院和库尔恰托夫研究所的大佬们显然认为,一套精心编写的操作手册足以确保核安全。设计师们认为,只要严格遵循新的操作指令集,人可以和电厂中的机电安全系统一样,做出及时且可靠的反应。

然而,面对日益加码的生产指标和经常性机械故障或设备短缺,同时被要求对官僚体制的瞎指挥和乱命令永远唯命是从,苏联核电厂的员工们早就已经习惯了,或是无视那些规章制度,或是蒙混过关,只求完成工作。而且,他们从能源技术科学研究与设计院那里拿到的更新过的指令集,既不清晰明了,也缺乏解释。其中一个新指令要求,某个最低限额的控制棒应当一直处于堆芯内部。但能源技术科学研究与设计院并没有强调,对这个简称ORM的运行反应性裕量(Operational Reactivity Margin)的最低限额,是旨在防止重大事故发生的关键安全预防措施。因为不知道这些规定到底为什么如此重要,操作人员继续像往常那样工作,无视违反规定可能导致的灾难性后果。

与此同时,在苏联境内每一座核电站发生的每一起事故,都继续被当成国家机密,甚至连事故发生地的专家们都被蒙在鼓里。

1982年9月9日傍晚,尼古拉·施泰因贝格尔正坐在自己的办公桌前。他的办公室位于切尔诺贝利一号机组和二号机组之间的3层楼上,可以俯瞰两个反应堆共用的通风烟囱。35岁的施泰因贝格尔,留着短短的山羊胡,颇为帅气迷人,从1971年便开始在切尔诺贝利工作,那时候,他刚刚从莫斯科动力工程学院(Moscow Power Engineering Institute)的核热工水力学专业毕业,是新一代满怀热情、雄心勃勃的“原子人”之一。在第一批RBMK反应堆建成之前,他便已经在大学里花了两年多专门学习相关知识。他亲眼看着切尔诺贝利电厂的头两个机组拔地而起,如今则在三号机组和四号机组的涡轮发电机部门担任负责人。当施泰因贝格尔看见蒸汽从通风烟囱顶部冒出来时,他知道,麻烦来了:至少有一根反应堆内部的管道破裂了,肯定发生了辐射释放。他拿起了电话。

但他接通一号机组控制室,警告那里的操作人员停闭反应堆时,当班的主管却完全不当一回事。虽然施泰因贝格尔一再坚持,但这位主管却挂断了他的电话。随后,施泰因贝格尔召集了自己的手下,等待响应紧急情况。但一直没有电话打过来。几乎等了6个小时后,临近午夜时分,他和手下员工才坐上车回到普里皮亚季的家中。

第二天早上回工厂上班,施泰因贝格尔才听说,一号机组的确出了问题,然而,尽管他职位颇高也富有经验,却无法再知道更多详情。布留哈诺夫厂长和电厂的总工程师开始时坚称,不管发生了什么情况,反正没有导致任何放射性元素释放。当地的克格勃官员采取了措施,“防止制造恐慌、散布谣言和其他负面影响”。事实上,放射性污染先是被风吹走,接着随着雨一道落下,不仅波及普里皮亚季城,甚至散布到距离电厂14公里远的地方。这些放射性元素中包括碘131、二氧化铀燃料碎片和含有锌65和锆-铌95的热粒子,预示反应堆堆芯发生了部分损毁。在距离核电站5公里远的克里斯托加罗夫斯卡(Chistogalovka),辐射水平比正常情况高出了数百倍。但苏联原子能权威机构苏联核工业联合会(Soyuzatomenergo)派来的小组不同意这些发现。电厂附近的污染区域被马上放水冲洗,再用土壤和落叶掩盖起来。在普里皮亚季,污染清理车在街上遍洒泡沫,列宁大道上也不动声色地重铺了一层沥青。

后续调查显示,一号机组发生了堆芯部分熔毁。反应堆在维护后重新并网发电时,一个气动冷却阀仍然处于关闭状态,燃料通道中的铀燃料过热,于是发生了断裂。没有人在事故中死亡,但造成的损坏却花了8个月的时间才完成修复。工人们用桶把反应堆石墨砌块一桶一桶地运走,这令他们暴露在相当大剂量的辐射之下。电厂总工程师承担了责任,被降级调往保加利亚任职。这一事件被划为绝密,直接牵涉其中的人被克格勃勒令签署封口协议。要到很多年之后,尼古拉·施泰因贝格尔才了解到事实的真相。

之后几年中,苏联其他地方的核电厂可能还发生过更严重的事故,但所有这些都被掩盖起来了。1982年10月,亚美尼亚梅查莫尔(Metsamor)核电厂一号反应堆的一个发电机爆炸,涡轮大厅被烧塌,官方不得不从三千多公里外、位于北极圈内的科拉半岛(Kola Peninsula)空运一个应急小组来帮忙保住堆芯。不到3年后,在俄罗斯巴拉科沃(Balakovo)核电厂第一座反应堆的启动过程中,一个泄压阀爆开,300摄氏度的超热蒸汽逸入反应堆井周围的环形腔室,14个人被活活烫死。两起事故都秘而不宣,其他核电站的操作人员只能从“原子人”内部流传的小道消息和《真理报》(Pravda)上的闪烁其词中猜出一二。

然而,在所有这些危险重重的隐瞒钳制中,最严重的一例,再次来自位于莫斯科的苏联核设计中枢——能源技术科学研究与设计院,RBMK-1000的孕育之地。1983年,在这种反应堆投入运行后已经浮现出来的一系列缺陷之外,反应堆设计师们又得知了一个新问题:AZ-5紧急保护系统的控制棒出现了一个令人费解的设计缺陷。那一年年底,在两座最新的RBMK反应堆,立陶宛的伊格纳利纳(Ignalina)核电厂一号机组和切尔诺贝利的四号机组,开始物理启动、向苏联电网输电期间,关于这个问题的首个确凿证据出现了。

在两座反应堆投入正常运转前的一系列测试中,伊格纳利纳和切尔诺贝利负责反应堆启动的核工程师们,注意到了一个不大但很令人困惑的小故障。当他们使用AZ-5紧急停堆按钮停闭反应堆时,控制棒开始下沉到堆芯中。然而,这些控制棒非但没有顺顺当当地完成停堆,在开始阶段反而起到了相反的作用:有那么很短的一段时间,反应堆的功率不降反升。专家们发现,这种“正紧急停堆效应”(positive scram)的严重程度与停堆开始时反应堆的内部条件有关,尤其是标志着211根控制棒中有多少根被从堆芯中抽出的运行反应性裕量(ORM)。如果紧急停堆开始时,还有超过30根控制棒插在堆芯中,AZ-5机制就可以按预期发挥作用,反应堆将会快速且安全地完成停堆。但当插入控制棒的总数少于30根时,反应堆在停堆时的行为则变得越来越难以预测,AZ-5系统也就无法轻轻松松发挥作用。当只有15根控制棒插入时,技术人员发现,这对反应堆内部裂变的初始减缓作用微乎其微,需要等上6秒,反应性才会开始下降。而在某些情况下,比如插入控制棒少于7根,按下AZ-5按钮不但不会令反应堆停堆,还会触发失控链式反应。如果这种情况发生了,那么启动AZ-5停堆后,反应堆的功率便会增加到停不下来的程度,直到整座反应堆被摧毁为止。

正紧急停堆效应的源头,是控制棒的自身设计。这是能源技术科学研究与设计院热切渴盼“节约中子”、令反应堆运行更有效率的一个始料不及的后果。和所有正常操作时用于操控反应堆的手动控制棒一样,AZ-5紧急控制棒含有碳化硼,一种可以大口吞噬慢中子,从而减缓链式反应的中子毒物(neutron poison)。但即便是完全从注水的控制通道中抽出,按照设计,控制棒的尖端仍会处于反应堆的活性区域中,保持待命状态。这时候,如果控制棒尖端含有碳化硼,则由此产生的毒化效果会导致电力输出轻微却持续下降。为了防止这种情况发生,控制棒的尖端有那么短短一段,由可以帮助裂变的中子慢化剂石墨制成。当启动紧急停堆、AZ-5控制棒开始下降到控制通道中时,石墨取代了可以吸收中子的水,结果就是在开始阶段,反而会导致堆芯反应性增加。只有当较长的控制棒充硼部分继石墨尖端之后进入通道时,才会开始减缓反应性。

对于一个安全设备来说,这是一种荒谬绝伦、令人发指的设计,就好像汽车的操控踏板的电路被故意装反,踩下刹车的时候,不但不会减速停车,反而会加速前进。经过进一步的测试,技术人员终于确定,正紧急停堆效应会在巨型RBMK反应堆堆芯的下半部分生成局部临界,尤其是当反应堆处于低于半功率运行状态,而操作人员启动AZ-5系统停闭反应堆时。

出于担心,库尔恰托夫研究所核反应堆部门负责人,给能源技术科学研究与设计院写了封信,详细列出AZ-5系统中的这些反常现象,表示需要对这些现象进行更密切的观察研究。他警告说,“看起来,一次更深入彻底的分析可能会揭示其他危险的情况”。能源技术科学研究与设计院的总设计师尼古拉·多列扎利大包大揽地回复道:他们已经知道了这个问题的存在,并且已经采取措施应对。但实际上,他们并没有。尽管对AZ-5运行机制做出的某些局部修改得到了审批,但这些修改代价巨大且相当不便,因此仅被零打碎敲地实施,每次仅有一座RBMK反应堆接受改造。切尔诺贝利一号机组、二号机组和三号机组都逐渐通过了改造,但即将完工的四号机组要等到1986年4月首次常规维护之后,才轮得上。

与此同时,能源技术科学研究与设计院发布了一份通知,提醒所有RBMK核电厂高级管理人员注意正紧急停堆效应。然而,混杂在雪片般纷飞的官僚主义文件材料中,再加上措辞神神秘秘、欲说还休,这些消息从来就没能传到反应堆操作人员的耳中。不管怎样,对于阿纳托利·亚历山德罗夫和其他核工业高官来说,令人望而生畏的苏联的国家反应堆RBMK-1000只不过遇到了一些暂时性的小挫折而已。1983年的最后一天,当维克托·布留哈诺夫在确认弗拉基米尔·伊里奇·列宁原子能电站四号反应堆最终完工的文件上签名时,全世界人民只知道一起核事故。而这一奇耻大辱,完全属于美国。

1979年3月28日清晨,宾夕法尼亚州哈里斯堡(Harrisburg)附近的三里岛(Three Mile Island)核电站,少许比芥菜籽还细小、净水用的树脂颗粒,堵住了二号反应堆第二冷却剂回路的一个阀门。在接下来的24小时中,这个小小的设备故障层层放大,再加上人为失误,导致了严重的冷却剂外流,并令堆芯部分暴露。反应堆开始熔毁,数千加仑的放射性污水污染了安全壳建筑。员工们别无选择,只好将放射性气体直接排入大气。尽管没有人因为泄漏的辐射受害,泄漏出的半衰期很短的惰性气体同位素全部汇集为一团云,飘向了大西洋上方,但是关于这起事故的新闻报道还是导致了普遍恐慌。13.5万名从家中逃离的宾夕法尼亚州居民,把三州交界的公路堵得水泄不通。曾在美国海军担任核工程师、知道核灾难为何物的吉米·卡特总统,亲自前往现场。对于在此前几十年便已逐渐积蓄力量的国际反核运动来说,要说明危险技术的脱缰之害,再没有比这更能激起民众恐惧情绪的反面典型了。在美国,核电工业的发展,本来就已经因为不断上涨的建造成本和日益增加的公众疑虑而步履维艰,此时更是几乎一夜之间陷入停滞。

尽管这件事让美国大失颜面,但关于三里岛的新闻在苏联内部却被审查限制,因为担心可能破坏表面上完美无瑕的和平原子的记录。在公开场合中,苏联官员将事故的原因归结于资本主义的失败。在库尔恰托夫研究所,职位仅次于亚历山德罗夫的二把手瓦列里·列加索夫院士,发表了一篇文章,坚称三里岛事件与苏联的核工业无关,因为苏联的操作人员更训练有素,而且核安全标准比美国更高。私底下,苏联物理学家们开始分析原子能电站发生严重事故的可能性,对现有的核安全规章制度进行修正。但无论是中型机械制造部,还是能源技术科学研究与设计院,都没有采取任何举措对RBMK反应堆进行调整,使其符合这些新的规定。

1986年1月,新一期的《苏联生活》(Soviet Life)杂志,刊登了一篇以切尔诺贝利核电厂为典型的、长达10页的特别报道,对核能创造的奇迹大加赞颂。这本光鲜亮丽、以英文出版的杂志,看起来十足就是一本美国出版物,但它的出版方实际上是苏联驻美大使馆。特别报道中包括了对“因原子而生”的普里皮亚季城的居民的采访、电厂的彩色照片,以及微笑着的电站员工。列加索夫与人合写了另外一篇文章,宣称“从第一座苏联核电厂开始运行至今的30年中,从来没有发生过任何一起令电厂员工或附近居民严重受威胁的事故,也没有发生过任何一次导致空气、水和土壤污染的正常操作故障”。

在另外一次采访中,乌克兰能源与电气化部长维塔利·斯克利亚罗夫向读者打包票说,电厂发生堆芯熔毁的可能性“一万年都遇不上一次”。