| 切尔诺贝利的午夜 | 收藏 |

十六 石棺

切尔诺贝利的午夜 作者:亚当·希金博特姆

屋顶下方的黑屋子里,站成一排的士兵正等待着战友对他们的装备进行检查。在他们橄榄绿的军装上,绑着及膝长的铅围裙,一块块从3毫米厚的铅皮上切割下来的灰软金属片,固定在胸口、脑后和脊椎部位,把腹股沟包得严严实实,连靴子里也塞满了。他们的头上是绿色的帆布兜帽,沿着脸的轮廓收得紧紧的。所有人都戴着沉重的呼吸面具和保护眼睛的护目镜。有些人还扣了顶塑料的建筑工地安全帽。

“你们准备好了吗?”塔拉卡诺夫将军问道。他的讲话声在混凝土四壁内回荡。排在最前面的五个人,眼中闪着焦虑之色,走向楼梯。到了上面,他们转向右边,按指示沿着一条黑漆漆的走廊一直向前,直到看见一块亮得刺眼的形状不规则的天空:这是爆炸时击穿屋顶留下来的洞,大小仅容一人进出。从这里,可以通向三号机组上方屋顶的M区,几个月前,消防员们曾经在那里奋力扑灭四号反应堆抛射出的瓦砾碎片燃起的熊熊火焰。

塔拉卡诺夫将军把屋顶按照其高度和污染水平分成了几个区。他用自己生命中的几个女人的名字为每一个区域命名:K区(卡佳),那里的γ射线辐射值高达1000伦琴;N区(娜塔莎),2000伦琴;以及M区(玛莎,将军的大姐)。在这里,人们说到辐射水平时,只会窃窃私语。在一眼便能看到四号机组被炸裂的安全壳和已经被炸碎的反应堆残骸的M区,遍地都是瓦砾焦土和被爆炸冲力抛射过来的大块砖石。从反应堆大厅中飞射出的扭曲的混凝土强化棒和设备碎片摊了一地,有些重达半吨。曾经是反应堆堆芯一部分的石墨砌块,如今洒落得到处都是,或许是因为爆炸产生的热量使然,有些已经变白,却依然完好无损。在这些石墨砌块周围,辐射水平高达10,000伦琴每小时:暴露其下,不用3分钟就能要了命。

担任苏联民防部队副司令的尼古拉·塔拉卡诺夫将军,是一个52岁、秃脑门、小个子的哥萨克人。家中七个兄弟姐妹中,他排行老五。少年时,他曾目睹自己的村庄被纳粹德军烧成平地。他瞒报年龄参了军,15年后获得了军事科学博士学位。作为一名后原子弹时代的战斗工程学专家,塔拉卡诺夫撰写过两本苏联武装部队的教科书,介绍如何在核打击后开始重建。他详细研究过苏联主要城市被美国导弹袭击后可能出现的各种模拟情形:设想成千上万人的残酷死状;设想居民在被毒化的土地上挣扎求生;设想在未受打击的帝国大后方的地底下重建关键工业。1970年,他开始在莫斯科郊外的诺金斯克(Noginsk)军事试验基地进行实际演练。那里建起了一个遍地瓦砾、处处废墟的小城,专门用于模拟核毁灭之后的城市环境。他在那儿制定出了众多技术规范,并研发出许多大型工程设备,比如装甲挖掘机和推土机,以及带有伸缩臂和机械钳的IMR-2战斗工程车。5月初,这些设备已经部署到了切尔诺贝利特别禁区中放射性最强的区域。但现在,已经是9月份了。在M区,所有的计划和技术都失败了,塔拉卡诺夫不得不派出手下的战士参战,而他们手中的武器,只是铁锹而已。

走廊尽头,战士们在门前集合。橡胶呼吸面具中传出他们粗重的呼吸声。一位军官按下秒表,另外五人迈出门口,走进天光之下。

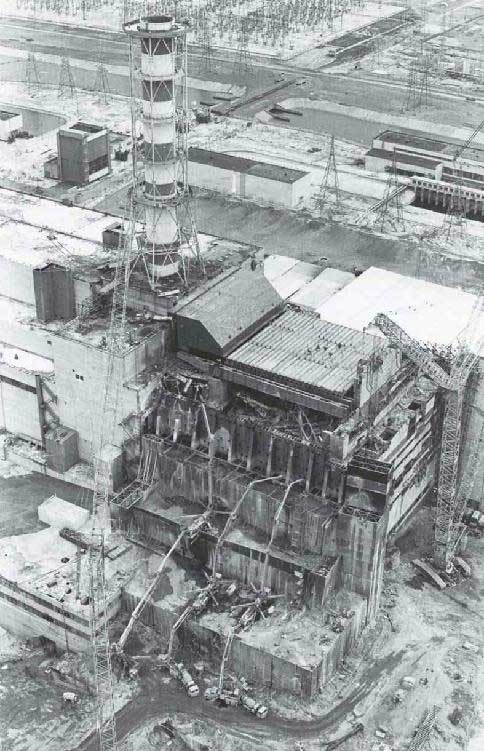

自从伊万·西拉耶夫在苏联电视上现身,宣布建造石棺、永久封闭四号反应堆残骸的计划那时起,4个月中,新一批建筑师、工程师和建筑工程部队被召集到这一地区,开始昼夜不休地辛苦工作,只为将这一想法化为现实。当他们在能源部的对手担负起重新启用核电厂余下3座反应堆的责任时,中型机械制造部专门成立的一支名为US 605的建设小分队,接过了石棺项目。新结构的设计由该部下辖的以代号相称的几个机构和下级部门协作完成:简称VNIPIET的全苏能源技术科学研究与设计研究所,简称SMT-1的中型机械制造部的主要建设部门,以及简称NIKIMT的专门负责核建筑项目研发的实验室。

最终的方案,是从候选的18个设计方案中挑选出来的。专门负责反应堆设计的VNIPIET的工程师们曾建议,用中空的铅球填充废弃的反应堆。还有人提议,用一个巨大的碎石堆将它埋在底下,或是在四号机组下方挖一个大得足以让反应堆掉进去的深坑,这样地球就会把它整个吞到肚子里去。在最开始的几次会议中,中型机械制造部的头头、脾气火爆的叶菲姆·斯拉夫斯基,甚至提出过自己的建议,一个一如既往强势专横的解决方案:把整个烂摊子用混凝土埋了,然后就此了事。大叶菲姆的建议一提出,一片尴尬的沉默,直到最后,阿纳托利·亚历山德罗夫才打破寂静。这位库尔恰托夫研究所的所长指出,斯拉夫斯基的解决办法不太符合物理学定律:仍残留于反应堆建筑物中的核燃料持续衰变产生的热量,会令混凝土填埋变得不太切实际——如果不是根本没有任何可能的话。

尽管从上到下彻底封死四号反应堆废墟这个主意看起来很有吸引力,但里面的燃料既需要大范围通风,以令其继续安全冷却,也需要持续加以监控,从而在新的链式反应开始时发出警告。废墟必须要用一个保护罩盖起来,尽管没人能说出如何将其实现。四号机组占地相当大,差不多是一个足球场的面积,任何一种屋顶都需要在里面建造立柱支撑。然而,这个空间仍然是一片无人区,到处都是倒塌的墙壁、损毁的设备和散落的混凝土,而且大多数埋在成千上万吨的、安托什金将军的直升机部队空投的沙子和其他材料下面。工程师们无法确切知晓,废墟是否仍有足够的结构完整性以支撑屋顶的重量,哪怕使用最轻最薄的屋顶材料。此外,辐射也令找出真相几乎不可能。

在提出的建筑解决方案中,有一些相当野心勃勃,比如建造一个跨度230米的单拱,或是在反应堆大厅上滚铺与其等宽的预制联排拱顶。还有一个巨型悬索结构单跨屋顶的方案,用一排间距6米的倾斜钢臂将屋顶吊在半空中,工程师们将这个设计戏谑地称为“希特勒万岁”。但这些异想天开的想法需要几年时间才能完成,代价会是天文数字,或者根本就超出苏联工程技术的现有水平。最后,是由中央委员会强令指定的设计方案,伴随着一张一如既往不切实际的时间表,而且要在极其恶劣的现场施工条件下完成。不管要在四号机组周围建起什么样的东西,都必须尽最大可能地迅速完成,不能以年来计算,而要以月计算。这一方面是为了阻止放射性扩散,而另一方面,也是让一号、二号和三号机组可以相对安全地重新启动运行,从而为苏联蒙羞的技术威望找回几分颜面。

然而,技术上的挑战几乎难以逾越。建筑物只能用遥控方式建造起来只是其中一个原因;即便已经向废墟空投了沙子,并用熔化的铅淹没了它,四号机组附近的辐射水平,依然高到任何人都无法在其中工作3分钟以上。工程师们计划用预制构件来建造新的结构,使用起重机和机器人在现场完成组装。此外,时间也很紧迫。6月5日,戈尔巴乔夫给斯拉夫斯基及其手下下令,必须在9月份之前完成新建筑,也就是说,只有不到4个月的时间来完成这一历史上最危险也最野心勃勃的土木工程壮举。事实上,甚至在莫斯科的工程师和建筑师在对可行设计方案达成一致前,现场施工便已经开始。

为了控制他们的总体辐射暴露量,中型机械制造部的US-605小分队采取了轮班制,每一班进入切尔诺贝利禁区中工作两个月。第一拨人在5月20日开始进场工作,他们需要清除能源部半途而废的补救计划所留下的烂摊子——堵得乱糟糟的道路、毁损的设备和完成了一半的混凝土项目,同时为即将开始的巨大工程建造必须的基础设施。他们还需要为一支2万人的建筑大军准备好住处、食物和卫生设施,那些人大多数是由中型机械制造部征召入伍的预备役军人,后来被称为“游击队员”(partizani)。中型机械制造部认为,自己的技术专家,比如建筑师、工程师、科学家、电气专家和放射剂量测定师,都是不可替代的人才,需要被保护起来,以避免过度暴露,这样才能够在禁区中工作尽可能长的时间。而那些通常已经人到中年的“游击队员”,却被当成愚昧、缺乏技能、可以牺牲的炮灰,被编制成排,一批接一批地扔到需要在高辐射区域出苦力的最前线。这些人在几个小时或几分钟内,就暴露于最大剂量的辐射之下,然后便被打发回家,用新的一批人肉炮弹取代。

第一拨人马最重要的任务,是保证中型机械制造部最主要的辐射防护物资——强化混凝土的持续供应。建造切尔诺贝利头4座反应堆时用到的铁轨和水泥厂,正好处在四号机组排出的第一波强放射性坠尘烟雾的飘移路线上,已经被严重污染,只能废弃。建造工作开始之前,中型机械制造部的工程师们铺设了35公里长的新路线,建起了几座清除污染的火车站、一个铁轨枢纽、一个有能力卸载50万吨航运砾石的河上码头,以及3座新的混凝土厂。

这之后,工程师们开始向反应堆发起围攻。他们建起了一排又一排的“先锋墙”,保护建筑工人免受那些从废墟中源源不断地、如看不见的枪炮一般发射出来的γ射线的危害,然后在其掩护下慢慢地向前推进。在一个安全的距离上,工程师们将2.3米见方、近7米长的中空钢模,在平板火车货厢上像砖块一样叠起来,然后焊接上。然后,他们用装甲战斗工程车将其推到反应堆周围的位置,再用至少300米外的泵,将混凝土浇筑在这些火车货厢和承载物之上。最后得到的隔离墙,高度超过6米,厚达7米,在它们投射的“γ射线屏蔽区”下,工人们每次可以安全地工作5分钟。他们周围的地面也经过了除污处理:先用抑尘溶液喷过,逐渐被另外一层半米厚的混凝土层覆盖。

施工一刻不停地进行着,每天24小时,每周7天,工人们分为4个班次,每6个小时一班。晚上,工地被探照灯和空中的一架系留飞艇投射的灯光照亮。政府委员会在衡量建筑团队的进展时,采取了苏联标准,以每天浇筑的强化混凝土量来计算,而且持续不断地给他们施加压力。仲夏,中型机械制造部的工厂每24小时搅拌出的混凝土,达到了令人瞠目结舌的1000立方米(12,000吨)。搅拌车和泵车接力式地将这些混凝土快速运往四号机组的废墟,司机们在新修好的公路上以每小时100公里的速度飞驰,一方面是防止夏季高温会令车中的混凝土固化,一方面也是因为担心周围空气中的辐射。道路两边,很快便散落着因侧翻而报废的卡车残骸。

在7月和8月,中型机械制造部的第二拨工程师开始进驻第一道先锋墙和四号机组自身外墙之间的空间。那里有更多的混凝土、橡胶、瓦砾碎片和被污染的设备。以这些为基础,他们开始向上修建。以450万卢布的巨款从西德购进的3台德马格高负载起重机和两辆巨型履带式机械工程车,从铁路运到了禁区中。它们的起重能力相当于普通起重机的近20倍,用来安装巨大的预制钢模。这些钢模中回填了更多的混凝土,从而将从反应堆建筑北侧滚落的那些高放射性瓦砾所形成的陡坡深埋地下。这便是后来所谓的“阶梯式隔离墙”(Cascade Wall)。它由4个层层升高的巨大台阶组成,每一层台阶长50米,高12米,整个看起来,就像是一座献给报复心极强的史前神灵的庙宇。这个建筑的庞大体量,令在其遮蔽下工作的人和机器相形见绌。而无论是人,还是机器,都不能在其附近长久停留。如果开得太近,混凝土泵车的发动机就会熄火死掉,放射剂量测定师所携带设备的刻度盘也会发疯一样乱转,就像是处于磁场中的指南针。这是一个专家们一直未能合理解释的现象。

阶梯式隔离墙的钢模被预先组装为巨大的模块,用起重机令其就位,然后再灌入混凝土。这项工作花了几周时间才完成。四号机组墙壁上的漏洞和空隙,意味着数千立方米的液态混凝土被白白地灌入废墟之中,填满了地下室、走廊和楼梯间,直到缝隙也填满。等到砂浆凝固,以无线电控制的爆炸螺栓将起重机吊索松开,下一个模块的建筑再在其上开始进行。但在最终安装阶梯式隔离墙的角模块——一座升起于活跃的γ辐射场中、高达16层楼的塔状建筑时,爆炸螺栓失灵了。中型机械制造部的专家从游击队员中找了个志愿者,他同意被另外一台起重机吊起来,用手松开螺栓。在他执行任务前,他们发给他3种不同的辐射计,来记录完成任务期间的辐射暴露水平。他用了一个小时才回到地面,得到了3000卢布、一箱伏特加和当即复员的奖励。但他把所有的辐射计都扔了,担心上面的数字不会是好消息。

中型机械制造部的工程师们忙着建造石棺,库尔恰托夫研究所的一个科学特别行动小组,则开始试图解开一个迷团。他们认为,在反应堆断壁残垣之内的某个地方,应当仍残留有180吨核燃料,它们怎么样了?开始时,科学家们坚信,大多数铀已经在爆炸中被抛射出反应堆容器,散落在机器大厅的废墟中。但从直升机上降入废墟的辐射探测仪,没有显示出任何它们存在的证据。列加索夫院士现在担心,哪怕只是一小部分铀燃料和石墨慢化剂仍完好无损,那么当反应堆坑室中的条件合适时,它们可能会再度进入临界状态,启动一次没有人能控制的新核链式反应,导致更多的放射性核素释放到核电厂周围的大气中。他的同事韦利霍夫则担心,那些盲目地将混凝土泵到散落核燃料束上的中型机械制造部的建筑工人,可能正在无心间建造一颗巨大的原子定时炸弹。

然而,最初几次在反应堆大厅中寻找铀燃料的尝试,均告失败。特别行动小组的成员,在穿过瓦砾堆通向反应堆容器的所有路线上,无论下方、上方还是左右两侧,都测量到了数千伦琴每小时的辐射暴露值;他们四处搜寻熔化的铅和沙子、碳化硼或是白云石——所有那些从直升机上空投下来的材料。但是,他们没有找到任何这些东西存在的证据,当然,也没有核燃料的影踪。

最后,库尔恰托夫研究所的科学家们来到了反应堆大厅地下室的一个房间,这里正处于反应堆容器下方的最东边,中间隔着3层楼。带着一台测量值可达3000伦琴每小时的仪器,小分队发现,一路上的辐射值都还在可允许范围内。但接下来,他们将辐射测量仪的探头伸向楼上、正对头顶的那处空间,在标记位置为+6的217/2隔间里面,探头感应到了一个极其强烈的γ场,设备立时跳到最大读数,随即便因过载而烧毁。不管那里面到底藏着些什么,其放射性都高到了惊人的程度,这给出了确认那数百吨不知所踪的核燃料具体位置的一个可能线索。然而,任何敢于进入漆黑一片的217/2走廊中的人都发现,这样做可能要冒着在几分钟甚至几秒钟之内,便吸收到致死剂量的γ辐射的危险。

8月底,亚历山大·博罗沃伊从莫斯科赶来,加入了特别行动小组。博罗沃伊,49岁,是个体格壮实的中微子物理学家,在库尔恰托夫研究所已经工作了20多年。从切尔诺贝利的“火箭”号(Raketa)水翼船上下船的时候,天气很热,有人发给他一套卡其布的防护服,还有两个装着“花瓣”呼吸面具的信封,但并没有附使用说明。那天晚上,一个刚刚结束一轮工作的研究所同事来拜访他,向他传授了几条如何在核电站废墟的高辐射区域存活的“戒律”,这些都是通过几个月的实践经验总结出的。他告诉博罗沃伊,千万别迷路,永远不要在没有电灯照明的情况下走进任何一间房间,永远记着在携带手电筒的同时,备上一盒火柴以防万一。并警告他,要小心那些从上方落下来的水,它们可能会把污染物带到鼻子、眼睛或嘴巴中。另外,最重要的是,十诫之第一诫,要对臭氧的味道保持警觉。他解释说,莫斯科那边的老师或许会告诉你,辐射无臭无味,但他们从来没到过切尔诺贝利。超过100伦琴每小时的超强γ辐射场,可能引发急性辐射综合症的阈值,从而导致空气大面积电离,留下一股类似雷电交加的暴雨过后的独特气味。如果你闻到臭氧的味道,赶快跑。

第二天早上,在院士列加索夫的命令下,博罗沃伊被派到四号机组中,执行自己的首次侦察任务。

特别行动小组继续搜寻燃料,中型机械制造部的团队正为完成石棺而挥汗如雨,能源部的技术人员也在为赶上自己的工期而加班加点:中央政治局已经公开承诺,3座幸存的切尔诺贝利反应堆中,一号和二号机组将在冬季到来前恢复发电。但此时,因为关于RBMK设计缺陷的真相已经开始浮现,专家们首先必须改造反应堆,改变蒸汽空泡效应,修改控制棒发挥作用的机制,从而改善反应堆的表现,使它可以安全运行。与此同时,他们还必须从上到下清除整座核电站的辐射污染,直到建筑物本身不会给在其中工作的操作人员带来危害。位于4座反应堆下方的地下室线缆通道,在事故中曾被放射性污水淹没,将其中的积水泵干后,里面的混凝土地面和防火涂层都要铲掉,打磨干净,再加以替换。核电厂的墙壁和地板都用酸冲洗过,涂上了一层快干聚合物溶液,或是用几层厚塑料布覆盖上。整个通风换气系统,要么采用了冲洗法去除里面的放射性尘和热粒子,要么彻底重建,而巨大的综合体中的几乎每一件电子设备,都用酒精和氟利昂溶液擦洗得干干净净,这道工序从6月份开始,将一直持续3年。

但最危险的问题,在他们的头顶。爆炸发生4个月后,三号机组的阶梯式屋顶,以及高悬于四号反应堆残骸之上的红白条纹通风烟囱所在平台,仍然散落着大大小小的石墨和反应堆组件的碎片。燃料组件和二氧化铀的陶瓷芯块,控制棒,还有锆合金通道,都还保持在落下时的位置上,和乱糟糟的一团消防水带缠杂在一起,而将这些消防水带丢在那里的消防员们,已经在几星期前于第六医院去世。在某些地方,瓦砾堆成了一座座极其危险的小山:主厂房一块重达5吨的混凝土板,被爆炸的冲力抛入半空,落在了一堆反应堆石墨中。在另外一些地方,沥青在大火中被烧化,一块块残砖废铁被焊在了屋顶之上。所有这些都有着极强的放射性,必须移除它们,操作人员才有可能安全返回下面的房间,重新运行三号反应堆和涡轮。

政府委员会再一次向苏联装配技术研究设计院(NIKIMT)求助,这家位于莫斯科的实验室曾建议,在该区域采用喷洒甜菜浆的办法对付尘土。现在,科学家们给出了又一个异想天开但节约经费的解决办法:用纺织工业生产出的废布头制作大块软垫,在便宜的水溶性胶中浸泡后,再放到屋顶上,它们便可以粘住那些瓦砾碎片。胶水变干后,可以将这些“吸墨纸”揭起来,连同放射性碎片也一道带走,然后再清除掩埋。科学家们的初期实验很成功:仅用一平方米的“吸墨纸”,就能从70米高的地方带走200公斤瓦砾残骸。但他们使用巨型德马克起重机将这些“吸墨纸”运到三号机组屋顶上的请求,被委员会拒绝了。这些起重机用于建造“石棺”,每天要24小时连轴转,根本抽不出空档。NIKIMT的团队进行了第二次成功的实验,将这个发明装配到了直升机上,但随即遭到禁止,因为螺旋桨带起的下沉气流会再度扬起太多有毒的尘埃。

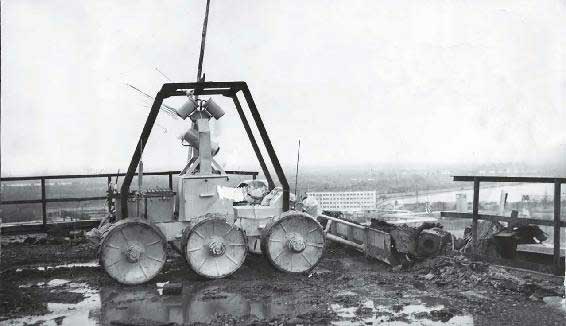

与此同时,能源部的技术人员开始计划使用机器人完成碎片清理。其中一台购自西德,专门用来处理放射性材料,戏称为“小丑”;另外两辆遥控车则是为苏联的月球探测项目而研发的,上面改装了小型推土铲。为了节约时间,避免机器将残骸转运到其他废弃物处理点的麻烦,技术人员决定干脆将其推下屋顶,倒入四号机组的深坑里。但“小丑”敏感的电子元件很快便在M区的γ场中失灵。即便是打算用在月球表面上的那些机器,也无法抗衡它们在核电厂废墟屋顶上面对的恶劣新环境。时而人工大脑乱成一团,时而轮子粘在了沥青上,时而吊在大块石材上进退不得,时而又被自己的线缆牢牢缠住,机器人一台台坏掉,直到彻底停工。

9月16日,塔拉卡诺夫将军收到一封加密电文,传召他到切尔诺贝利镇的政府委员会开会。此时,鲍里斯·谢尔比纳在莫斯科向戈尔巴乔夫报告了事故原因之后,已经赶回,全职担任政府委员会主席。下午4点多,会议开始,就在列宁大街区党委大楼谢尔比纳那被铅严严实实包住的办公室中进行。负责三号机组清理行动的辐射侦察负责人尤里·萨莫伊连科首先发言。他是乌克兰人,身形敦实,一头黑色蓬发,眼神深邃,但看起来十分憔悴,眼圈发黑,眼袋深垂,烟一根接一根吸个不停。

萨莫伊连科向大家解释他们所面临的局势。他拿着一张手绘的屋顶平面图,上面密密麻麻地标注着辐射值数字,并用红旗和红星标识情况最危险的地方。所有试图清理瓦砾废墟的技术手段和自动化方式都已宣告失败。辐射水平依然高得惊人。但必须先清理干净屋顶,石棺才可能完成闭合,这个被选中存放反应堆废墟中污染情况最严重的碎片的地方,也才能够永远与外界隔离。他们已经穷尽了所有其他办法。他说,现在是时候派人上去亲手完成这项任务了。

现场一片沉默,凝重如山。

生物机器人行动正式开始。

塔拉卡诺夫手下的士兵于三日后开始行动,那是9月19日下午,他们准备得十分仓促,装备也是因陋就简。陆军军医团的一位放射科医生,穿着试验性的防护服走到屋顶外面,身上带着10个单独的辐射剂量计以监测其辐射暴露水平。他被兜帽、铅围裙、呼吸面具和从切尔诺贝利政府办公室墙壁上揭下来的铅皮包得严严实实,一路小跑着穿过屋顶,很快地四下张望一番,然后将5锹石墨从屋顶上铲下去,倾倒入四号机组的废墟。在这1分30秒钟里,他吸收了15雷姆辐射,赢得了一枚红星奖章。他的装备将辐射暴露减低了约1/3,但强大的γ场令铅几乎无法发挥任何实际作用。对于随后的那些战士来说,速度依然是最好的保护。

为了让手下的部队熟悉战场,塔拉卡诺夫建造了一个屋顶的实际尺度模型:这是一个全新的末日后训练场,只不过这一次是从现实中取材,依据核电厂的航拍图片建模而成,其上散落了一地的假石墨砌块、燃料组件和锆合金管道碎片。他给战士们发放了相当原始、匆匆赶工制造出的设备,其中包括铁锹、耙子和抬走大块断壁残垣的木制担架。战士们使用长柄钳捡拾核燃料碎片,还有可以敲碎牢牢粘在熔化的沥青中的瓦砾的大锤。塔拉卡诺夫在屋顶附近的房间中将他们召集起来,使用从屋顶摄像机传来的闭路电视影像,对他们进行任务介绍。对每一批新兵,他都会发表同样一番讲话:“你们中如果有任何一个人不想干这件事,或是感觉身体不适,可以马上离队!”许多人都很年轻,心里并不情愿,但如果他们不去的话,还有谁会去呢?

多年之后,这位将军坚持说,没有任何一个人当逃兵。

在外面的屋顶上,这些人跌跌撞撞地一路小跑,被沉重笨拙的穿戴压弯了腰,脚上衬了铅皮的靴子在滑溜溜的石墨碎片上不停地打滑。他们沿着坡道跑上去,艰难地爬上梯子,在通风烟囱下的γ射线屏蔽区里,稍停片刻喘口气,然后铲起一点儿放射性废料碎片,摸索着走到屋顶边缘,将锹里的东西扔到四号反应堆废墟。每个人执行任务的时间都以秒表计时,从而确保其可能遭到的辐射暴露剂量低于规定的25雷姆。3分钟,2分钟,40秒——时间过得很快,结束时,电子警铃会发出一声尖叫,有时也可能是一阵响铃。他们照理只应该出去执行一次任务,但有的人一次又一次地重新回到屋顶上。他们的眼睛生疼,嘴巴里满是金属的味道,甚至感觉不到自己的牙齿。在M区,曾担任过战地摄影师的伊戈尔·柯斯京,被一种奇异的、犹如探索另外一个世界的感觉迷住了。但那里的辐射非常强烈,胶片上留下了肉眼可见的痕迹。然后,它们偷偷地潜入柯斯京的照相机,向上穿透底片链轮,在照片的底部留下了仿佛洪水过后水位线般的鬼影。

这些人从屋顶下来之后,仿佛全身血液都被吸血鬼吸干了,蜷成一团,没法动弹。每个战士的工作,都由来自奥布宁斯克的专家们登记在册,他们以一种杂货贩式的精细,逐一记下:

杜金,N.S.——扔下7个锆合金管,重达30公斤。

巴尔索夫,I.M.——移除两个直径80毫米、长30-40厘米的管子……10个锆合金管……重25公斤。

贝奇科夫,V.S.——用大锤敲碎一块粘结在沥青中的石墨砌块。

卡兹明,N.D.——扔下石墨碎片,重达200公斤。

在12天中,塔拉卡诺夫的生物机器人大军,从早上8点到晚上8点,接力式地冲上屋顶,总共有3828人参与了此项行动。后来,政府给每个人都颁发了一份打印的奖状,和一笔数目并不大的现金奖励,并将他们送去做了除污处理,然后打发回家。10月1日,塔拉卡诺夫宣布行动结束。当天下午5点差一刻的时候,经过几个月的修复、改造和安全测试,一号机组反应堆终于重新并网发电。在五个多月的时间里,这是第一次,切尔诺贝利核电厂又开始发电了。

在三号机组的屋顶,塔拉卡诺夫和监督清理工作的科学家们举行了一个小规模的庆功仪式。一群辐射侦察兵穿着蓝色运动鞋和帆布工作服,三人一组地跑过空旷的M区,爬上了立于巨大的通风烟囱一侧的梯子。当他们爬到距地面150米的顶端时,这些人在护栏上绑了一面旗子,在微风中将其展开。从在上方盘旋的一架直升机打开的舱门中,伊戈尔·柯斯京捕捉到了那个画面:红旗在风中招展,标志着人类战胜了辐射。

8天后,塔拉卡诺夫在俯身进入等在电厂外面的个人专车时,晕倒了。在指挥行动的近两周时间里,他在闭路电视前密切关注着手下部队的进展,反复登上屋顶视察,这让他也受到了200雷姆的辐射。

9月30日,关于石棺阶梯式护墙完工的新闻,占据了《消息报》的头版。那时,中型机械制造部605建筑小分队的第三班人马已经开进禁区,一支11,000人组成的大军带着命令,要加速完成这个项目。该班次的总工程师列夫·博恰罗夫,已经在中型机械制造部工作了近30年。这个51岁的中年人,穿着一件棉袄,戴着顶贝雷帽,乐呵呵地大步迈进了特别禁区。他曾经赢得过三项国家大奖,而且职业生涯一开始,便参与了中型机械制造部历史上最具里程碑意义的项目:在哈萨克斯坦一个人迹罕至的沙漠半岛的铀矿旁边,建起了一座15万人居住的城市——舍夫琴科(Shevchenko)。调动一支由1万名生活和工作于铁丝网后的古拉格囚犯组成的劳动大军,博恰罗夫主持建造了这座城市中的一系列铀处理设施,世界上第一座商业性的“增殖”反应堆,地球上最大的核动力海水淡化厂,以及从电影院到牙膏厂等众多必要辅助设施。

博恰罗夫在切尔诺贝利的任务,是中型机械制造部的工程师们在现场遇到的最棘手的一个问题。他需要将圈在四号机组周围的这口钢棺材封闭起来,在已成废墟的主厂房上方加上屋顶,然后在三号机组和四号机组之间建起一道厚厚的混凝土墙,把反应堆建筑已经损毁的部分与核电厂其他部分隔离起来,让剩下的反应堆可以恢复正常运行。但这个项目已经严重超期,修订后的时间表依然和之前一样荒谬而不合实际。

此时,从外表上,四号机组已经看不出任何核电厂的特征了。炸碎的外立面,被涂成绛紫色、内填砂浆的钢制陡墙封了起来,这是借助一道防御土墙,一节节连起来、形如昆虫一般的混凝土泵,以及德马克起重机而完成的。在主厂房和暴露的反应堆堆芯上方,辐射水平依然很高,铆工和焊工完全不可能进入施工。于是,石棺的钢制部件只好被预组装为起重机最大负载能力所能及的组件,然后靠重力本身保持各位——一座巨大的钢铁纸牌屋。对这个外表粗陋的庞然大物,工程师们根据其形状或大小,为每一个组件起了绰号:帽子,裙子,章鱼,狗窝,飞机,曲棍,以及一条70米长、重约180吨的钢梁“猛犸象”——它庞大且沉重,必须使用特殊制造的拖车以每小时4公里的速度缓慢地拖拽就位。

博恰罗夫和手下的工程师,把工程总部直接设在了四号机组前方的一栋楼中,那里的墙壁以厚达1米的混凝土制成,在事故前,曾被计划用来储存液体放射性废料。如今,在这片被炸得肠破肚穿的区域中,这里是整个核电站综合体中污染程度最轻的一个地方,政府委员会主席鲍里斯·谢尔比纳每天就是在这里听取项目进展汇报,然后每24小时向戈尔巴乔夫通报一次最新情况。中型机械制造部年过八旬的掌门人叶菲姆·斯拉夫斯基也是这里的常客。在这座权宜的掩体中,工程师们通过遥控电视摄像机网络监控着石棺的组装。他们的眼睛紧盯着一排电视屏幕,上面显示着从建筑工地上最凶险的地方传来的画面,借助步话机向起重机司机喊出指令:“往上往上!”“下来一点!”“向左边靠!”“往右边挪!”操作德马克起重机的人被一层层15厘米厚的铅皮严严实实地包在驾驶舱中,眼前什么都看不见,仅凭一个小监视器上闪动的代表起重机吊钩的放大的黑白图像做出判断。

博恰罗夫本人也是在一片黑暗中工作。即便最终组装已经开始,他手头仍没有石棺的图纸,没法在废墟中进行准确可靠的测量。他只能借助直升机或卫星拍下的四号机组航拍照片工作,或是站在三号机组+67标记位置上立起的衬铅观测台上用望远镜张望。最后,当不派人进行现场实测,工程就无法继续进行时,苏联装配技术研究设计院的技术人员想出了另外一个具有创造力的解决办法。他们用一根5米长的线缆,将一个重20吨、用铅制成、带有一个30厘米厚的铅玻璃观察孔的足以容纳4人的深海潜水器(bathyscaphe),挂在德马克起重机的吊钩上,吊起到距离地面100米的空中,然后由起重机转动悬臂,令其“飞过”四号反应堆上方,使工程师可以相对安全地进入到施工现场放射性最强的区域。

这位总工程师制订的覆盖反应堆的计划,十分简单,但也充满风险。他提议使用并排放置于横梁上的27根巨型钢管作为屋顶,由反应堆建筑余下的墙壁为这些横梁提供支撑,然后再用混凝土盖住。但强大的辐射,使评估这些支撑墙的受损程度变成一项不可能的任务,更不用说预测它们是否能够承受新屋顶的重量了。物理学家担心,如果墙塌了,可能会导致新的爆炸。

在他们将绰号“飞机”的屋梁吊起时,因为实在太重,德马克起重机的一根主吊缆突然崩断,发出一声炮弹爆炸般的巨响。据博恰罗夫说,那个起重机操作员,因为害怕发生倒塌会要了自己的命,在惊恐之中跳出了包着铅的驾驶舱,仓皇而逃。直到24小时之后,才成功更换这条吊缆,并找到了一名新司机将这个大家伙吊装就位。

博恰罗夫把鲍里斯·谢尔比纳带到+67标记位置的观察哨上,指着一块地方告诉他,那里将成为最大也最重要的那根屋梁——180吨的“猛犸象”,按照设计,它将为石棺整个南侧的屋顶提供支撑——的地基。这位主席惊呆了。在那根屋梁即将立足之处,他所能见到的,就只是一团乱七八糟的断壁残垣,不仅有炸碎的混凝土和缠成一团的管道,还有从一片瓦砾中露出头来的办公家具。“你疯了吗?”他问博恰罗夫,“这是不可能的!找个其他的办法。”

然而,没有其他的办法。整个结构能否顺利完工,如今全取决于能不能成功地将这个超级巨大的钢制组件安装就位。如果博恰罗夫做不到这一点,他们将不得不从头开始重新建造石棺。博恰罗夫决定亲自走进去对这个基址侦察一番。

到那年深秋,全苏联征召了数以万计的人到中年的“游击队员”,到禁区中的高辐射区域埋头苦干,直到达到25雷姆的限额。这之后,他们先是接受除污处理,然后听从指示在一份宣誓保密的文件上签名,就可以被准许复员,回到原来的地方。走的时候,每个人的手里都攥着一个小小的硬皮本,里面是他们累积吸收辐射剂量的官方记录。但很少有人会把这份文件上的数字当真。离开前,还有一些人获得了突出贡献奖,他们可以自行选择某种奖励:录音机或手表。回家后,许多人会试着用伏特加来清除体内的辐射。不管《真理报》和《消息报》上如何大张旗鼓地宣扬胜利,关于他们所面对的艰苦条件的真相,还是慢慢传遍了苏联的大城小镇。结果是,当预备役军人收到召集他们进行“特殊训练”的征兵通告时,他们也慢慢明白了这意味着什么。有些人就对征兵官员行贿,好让自己留在家中。据说,缓服兵役、不去阿富汗参战的价码高达1000卢布,而逃脱去切尔诺贝利的义务,则只需一半价钱就够了。在禁区外围的某些军营中,指挥官还会面对手下部队的不断反抗。一群200名来自爱沙尼亚的“游击队员”被告知,他们的服役期从原来的两个月延长到了6个月,于是,他们愤怒地聚在一起示威抗议,拒绝回到工作岗位。基辅的军警巡视人员也经常会遇到抛下手下士兵的高级军官,他们一个个喝得醉醺醺的,试图乘火车逃离这座城市。

然而,还是有很多人自愿留在切尔诺贝利工作。有人是被传说中的高工资吸引,因为在高辐射地区服役,会额外发放给劳动者一笔奖金;有人是出于对科学的好奇;也有人只是出于为祖国母亲牺牲自我的念头,就像他们的父辈和祖辈在伟大的卫国战争中做过的那样。

弗拉基米尔·乌萨坚科,36岁,10月17日征召入伍。包括他在内的80名“游击队员”,由一架Ilyushin-76运输机从哈尔科夫(Kharkov)空运到了基辅,然后乘坐卡车赶到核电厂附近的一座军营中。有一位工程师,此前服兵役时曾在苏联导弹防卫部队担任无线电操作员,本可以通过贿赂免于入选,但他却没有那么做。在禁区里,他看到的是一片混乱:到处都是穿着军装的士兵,像绿色的蚂蚁一样急匆匆地执行着他们的任务——但在他看来,正进行的一切全无头绪。一群群散兵游勇在高辐射区域晃荡着,等待上面的指示,或在其他人工作时在旁边看热闹,完全无视辐射剂量在自己体内累积。

乌萨坚科负责指挥一个排,那些在禁区中已经待了一阵的、没有被委派官职的军官,提醒他要保护好自己:别理那帮发号施令的大官儿,别让自己的手下暴露于最危险的辐射下。随即,他们便被派到处于石棺高墙之下的机器大厅中,为中型机械制造部的US-605建设小分队工作。乌萨坚科带着8个人来到+24.5的标记位置,在那里,隔开三号机组和四号机组的混凝土屏蔽墙仍在建设中。他们花了一个小时才将木板钉在那堵墙上。他们在那里做的每一件事都被列为机密,战士们从来都不知道自己工作的目的到底是什么。木板在这儿,锤子在那儿,拿好钉子,赶快干吧。工作内容常常在变,但究其实质,又都是一样的,全是让人累断了腰却完全不解其故的重体力活。他们站成一排,将一摞摞单个容积40升、装满了水的袋子,费力地拖进建筑物的地下室,然后由人用手完成混凝土搅拌工作。他们从屋顶上扔下被弃置在那里的消防水带,从冒着泡泡的水池子底下捡起瓦砾碎片——他们得到的全部指示,不过是把看到的东西都捡起来,而且动作要迅速。

石棺之中黑暗而潮湿,乌萨坚科最大的恐惧,便是手下的士兵迷失在这座伸手不见五指的迷宫中的某个地方。其实,强烈的辐射存在于每一个地方。在某些房间里,他们甚至可以感觉到一道看不见的射线在轰击着自己的眼球。在另外的一些房间中,他们能看到中型机械制造部之前安装的音箱,它不间断地发出低频啸音,警告人不要逗留。在其他地方,US-605建设小分队的工程建设专家在墙壁上悬挂了一连串的36伏灯泡,在衬了铅的观察间中借助电视摄像机观察“游击队员”的工作进展。最后,当要求他们去正处于反应堆下方的一个房间中工作时,乌萨坚科和他的手下不干了。在那里,只要一分钟,辐射剂量计就会到达最大值。他们朝那间屋子走过去,随即推倒了监控入口处的摄像机,然后藏身于安全之处,直到分配的任务时间结束。US-605建设小分队的技术人员花了10天时间,才重新安装好一台新的摄像机。那时候,乌萨坚科和他的手下早已远走高飞。

弗拉基米尔·乌萨坚科在三号机组和四号机组中一共执行了28次任务,总计在禁区中待了44天。但他没有在那里见过任何一个伟大的爱国者。和他聊过天的每一个人,想的都只是赶快凑齐25雷姆的规定剂量限额,越早能回家越好。

由一位识路的库尔恰托夫研究所物理学家带队,在一名浑身挂满沉重的摄影装备的摄像师的陪同下,US-605建设小分队最后一个班次的总工程师列夫·博恰罗夫进入了四号机组的废墟,向着“猛犸象”屋梁的基址走去。一干人等爬上了一座被炸离了墙面,如今歪歪扭扭悬在空中的楼梯。在+24标记位置处,他们转入下方一条漆黑的走廊,然后开始跑起来。但越往里去,屋顶就越低,他们慢慢意识到,这条走廊如今已灌满了中型机械制造部施工时洒落的混凝土。到这条黑暗通道的尽头时,博恰罗夫和他的手下不得不蹲下来,在仅有40厘米高的空间里扭曲着身体前行,每个人都紧拽着前头那个人的双腿。在+39的位置,他们终于看到了天光:在离“猛犸象”选定基址不远的地方,有一个出入孔道。将其他人都留在后方,博恰罗夫独自全速跑过废墟。3分钟后,他回来了,虽然受到了相当大剂量的辐射,却也就此确定了施工方案。

使用一台德马克起重机、一个深海潜水器、专门选出的60名动作敏捷身体强壮的“游击队员”和连夜从北极圈内港口摩尔曼斯克(Murmansk)空运来的一批渔网,博恰罗夫在+51标记位置的瓦砾废墟上浇筑了一个勉强能用的混凝土平台。在短时间内仓促进行的一系列负载试验,让工程师们相信,这个地基足够结实,能够承载起“猛犸象”的重量。11月1日晚上10点,这根巨大的屋梁终于吊装就位。从清理行动开始那天起,人们第一次从叶菲姆·斯拉夫斯基的脸上看到了笑容。

从那之后,工作进展加速了。封盖住反应堆那被炸成筛子的五脏六腑后,中型机械制造部的队伍安装了一个通风换气系统,让石棺内部的空气保持稳定,并在旁边刚刚进行过除污处理、装满了计算机设备的房间里安装了一系列辐射和温度监控设备。因为反应堆堆芯中的那180吨铀还是不知所踪,列加索夫院士和其他科学家依然担心有可能发生新的链式反应。于是,在这个新结构中,中型机械制造部的工程师们还安装了一个由库尔恰托夫研究所负责监控的喷淋系统,按照设计,当新的临界性开始出现时,它会向反应堆废墟喷洒能吸收中子的碳化硼溶液,为所有一切敷上一层抑制反应性的膜。最后,四号机组机器大厅的屋顶和窗户,也都用钢板层层密封,而反应堆大厅的西侧,则由一排10个巨型钢制扶壁给予支撑,每个扶壁高达45米。

11月13日,斯拉夫斯基再一次前来视察工程时,石棺已经差不多完工。这座森然矗立的黑色钢铁大厦,将它的建筑意图——中世纪魔幻小说中困住撒旦的监狱,完美地呈现了出来。这是一项无与伦比的建筑成就,一个在极其艰苦恐怖的条件下达成的技术胜利,一个苏联式好大喜功的新高峰。工程师们宣称,这一建筑结构使用了44万立方米混凝土、60万立方米砂石和7700吨金属。工程每日造价飙升到了超过100万卢布或150万美元。当斯拉夫斯基凝视着他的杰作,这座用混凝土和钢铁建成的野性主义的“大教堂”时,据说,泪水充盈了这位老人的双眼。

这将成为斯拉夫斯基作为中型机械制造部庞大帝国之首的最后一项成就。一个星期后,总理雷日科夫将他传召到了自己位于克里姆林宫的办公室,要求他提出辞职。斯拉夫斯基用他个人惯用的蓝铅笔写下了一行字:“我的左耳已聋,请解除我的职务。”那种壮心不已却被迫下台的怨愤与不甘,清晰可见。斯拉夫斯基当时已经88岁,再过6个月,就可以庆祝担任中型机械制造部负责人30周年。随后,他离任的消息传到了莫斯科大奥尔登卡街中型机械制造部的总部,他的手下都悲伤地流下了眼泪。

1986年11月30日,正式宣布石棺交付使用的文件最终得以签名确认,距离将四号反应堆炸得四分五裂的首次爆炸,仅仅只有7个月零4天。12月3日,列夫·博恰罗夫完成了自己在特别禁区中的使命。冬天已经来到了乌克兰,第一场雪很快便会落在石棺之上。他裹着一件发给阿富汗作战部队的冬季防寒外套,内穿一件条纹衬衫,来到了基辅的火车站,和几名同事一道,坐上了一辆连夜开往莫斯科的火车,随身带着一大纸壳箱瓶装伏特加。回家的路上,他们开怀畅饮了一番。

第二天早上,火车开进莫斯科时,博恰罗夫原本以为,他们会在车站受到英雄凯旋般的礼遇,然而,站台上并没有前来迎接的人群。他只看见了自己的妻子,还有一位开车带她来接站的朋友,以及一名刚从阿富汗的战争泥沼中归来的士兵——他认出了这位工程师的皮领子迷彩服。

“坎大哈[坎大哈(Kandahar),阿富汗第二大城市。译者注。]?”这名士兵问道。

“切尔诺贝利。”博恰罗夫说。

那个士兵搂了一下他的肩膀:“兄弟,你这活儿可不好干。”