| 弃夫潜逃 | 收藏 |

第三部分 游走城乡

第五章 人口流动与生存手段

弃夫潜逃 作者:马钊

张少亭原籍黑龙江省,1937年,在她18岁时由父母做主,嫁与当地一位做买卖的人。结婚后二人不和,家庭经济状况的恶化更令夫妻关系雪上加霜。黑龙江自1931年底被日本占领,后被置于伪满管辖之下。1937年,随着抗日战争全面爆发,日本占领军与伪满政府逐步将黑龙江打造成扩大日本侵华战争的后方基地。政府施行粮食管制,也不断强化对其他消费品交易的管控。这些经济管控措施使普通人的日常生活愈发困难。此时的张少亭,虽困扰于情感与经济生活,但结识了一位姓袁的人力车夫。二人越走越近,后袁某提议带她回奉天(今辽宁省)老家,并承诺给她更好的生活,张少亭爽快地答应了。1937年底,她和袁某乘车南行600多公里,来到奉天。然而,她却发现袁某早已婚配,且他夫妻二人也不过是勉强度日。张少亭此时意识到,自己为了一段无望的爱情而放弃婚姻,陷入了另一个困境。1938年初,张少亭的生活再生变故。按照她在奉天的邻居的说法,“以后姓袁的女人来了,姓袁的和贺张氏(即张少亭)过不了啦”。张少亭经袁某介绍认识了一名男子贺庆丰,此人平素在日本人经营的火车站工作。“贺庆丰和姓袁的认识,他给姓袁的八十元,就把贺张氏接到他家过日子去了”,张少亭也同意此种安排。于是张少亭与贺庆丰一起生活,并改称贺张氏。为了在一个新的地方开启顺遂的新生活,夫妇二人坐火车南行,来到了700公里外的北平。[北平伪地方法院,J65-4-1516,尹士明,1939年。]

张少亭一案揭示了,妇女面对情感压力或经济压力选择离家出走,有人是为了躲避家庭的虐待,还有人是为了寻求更好的生活。妇女离家出走并非近代中国特有,清代的许多法律文献,包括刑科题本和县衙的判案记录等,都有描述妇女离家出走的案例。在这些案例中,妇女一路颠沛流离,直到被缉拿归案,最终面对司法系统的审判[Jonathan D. Spence(史景迁),Death of Woman Wang(《王氏之死:大历史背后的小人物命运》),New York: Penguin,1998; Paola Paderni(宝拉·帕德尼),“I Thought I Would Have Some Happy Days: Women Eloping in Eighteenth-Century China”,in Late Imperial China 16, no.1(June 1995),pp.1-32.]。与许多离家出走的妇女一样,张少亭也四处游荡,寻找一段稳定的婚姻关系,以满足她的情感和经济需求。相对于清代离家出走的妇女的经历,张少亭的离家出走,也是一段跌宕起伏的情感历程。本章将进一步指出,20世纪上半叶妇女在离家出走之时,可以利用现代化的交通方式,更便捷地出行。

当张少亭跨省旅行之时,3条铁路干线和8条现代化的公路已经把北平和周边地区连接起来。20世纪早期的铁路公路建设,促进了新的交通运输方式的发展。客运列车便于跨省与城际旅行,客运长途汽车则连接城乡。这些现代交通工具把原本迟缓、漫长、令人疲惫不堪且花费昂贵的长途旅行,变成一种更方便、更便宜且更舒适的旅行体验。

在不到3年的时间里,张少亭穿越了东北和华北4省,这4省都是被日本人占领的地区。战争改变了华北地区的政治秩序,也影响了北平与周边地区之间的交通、旅游和贸易。正如戴维·巴勒特(David Barrett)所总结的,日军占领重点在于“点”与“线”,即主要控制人口聚居区与经济中心,同时控制铁路和公路等交通要道[David Barrett,“Introduction: Occupied China and the Limits of Accommodation”,in Chinese Collaboration with Japan,1932—1945: The Limits of Accommodation, edited by David Barrett and Larry Shyu, p.2.]。华北庞大的铁路运输系统,使日本侵略者能够有效部署军队和运输战略物资。基于上述政治与战略考虑,保障交通运输顺畅成为日伪政权统治的核心要务,也成为中国游击队等抗日武装的重点袭击目标。然而,张少亭一案使我们不再仅仅关注男性主导的世界,不再讨论诸如控制与剥削、反抗与牺牲等政治性的话题,而是转向关注妇女如何在日常生活中,在她们的生存挣扎中,理解和应对战争带来的变化。换言之,张少亭一案不仅记录了一名女子的旅行经历,也提醒我们去研究妇女是如何跨越行政区划游走于城乡的;在区域货物和人员流动中,妇女是如何发挥积极但充满争议的作用的。

妇女的选择和决定,以及在她们的经历中展现出的地域流动性,呈现出一个区域市场。这一市场虽然政治上隶属不同的政权管辖,但在经济和社会层面被整合进一个联系紧密的区域共同体。依托这个区域体系,建立起一个完整的妇女买卖市场,满足对妇女的生产能力、性能力和生育能力的强大需求。妇女总是受欢迎的,她们以不同的方式进入男性的日常生活,其身体和劳动都是重要的生产与生活资源。对许多妇女来说,婚姻是一个理想的选择,因为婚姻可以帮助她们(重新)获得稳定的生活,提供某种程度的情感满足,更重要的是,婚姻关系确保了经济上的安全。除正式的婚姻关系外,市场也存在巨大风险,妇女可能陷于奴役、重婚、非法关系、卖淫和其他各种违法犯罪的世界。正如苏成捷和任思梅(Johanna S. Ransmeier)的研究所表明,这种对妇女的市场需求,于明清时期与民国初年业已存在,为苦苦挣扎的家庭提供了一种有用却令人感到无奈的选择,通过典妻卖女维持生计[Matthew H. Sommer(苏成捷),“Making Sex Work: Polyandry as a Survival Strategy in Qing Dynasty China”,in Gender in Motion: Divisions of Labor and Cultural Change in Late Imperial and Modern China, edited by Bryna Goodman and Wendy Larson, Lanham, MD: Rowman &Littlefield Publishers,2005, pp.29-54; Johanna S. Ransmeier(任思梅),“‘No Other Choice': The Sale of People in Late Qing and Republican Beijing, 1870-1935”,Ph.D. diss., Yale University,2008.]。考虑到这些先例,在本章中,我将重点阐述交通技术的发展、战争与日伪统治等关键因素,是如何促进了长途旅行、刺激了商业交易、扩大了买卖妇女的市场,以及使妇女从市场中获益。

北平和周边省份之间人口和商品流通频繁,形成一个大范围的区域市场体系,买卖妇女只是其中一个部分。刑事档案显示,在日本占领和随后的内战期间,供应短缺和粮食配给制度导致黑市猖獗,人们对诸如粮食、日用品、药品与毒品、武器和军事情报等都有巨大需求。战争和游击队的袭扰等,偶尔也会破坏这种区域性的商业和社会的“统一”。随着战火持续,加之北平经济形势的日趋恶化,非法交易的市场继续运转,甚至稳步增长。就像买卖妇女的人贩子一样,走私犯也了解市场内的供需关系。无论是妇女或男子,他们都更新手段,无惧旅途中的艰难险阻,跨越了行政边界,从非法交易中牟利。这些犯罪活动是底层妇女在战争期间的经济事实,也因此使妇女成为一种明显而有争议的力量,重新绘制了华北地区的经济和社会版图。

流动的生活

回到本章开头的张少亭一案,她与贺庆丰来到北平,暂居西柳树井裕泰客店。贺庆丰到一家日本人经营的贸易公司工作,每日外出做工,她则独自留在店中。生活看似平淡无奇,但是两人的关系却愈发紧张。张少亭认为关系紧张的症结所在是钱的问题,她自己没有工作,而贺庆丰收入也不高。就在这时,贺庆丰的同事尹士明走进了她的生活。尹士明会说一些日语,所以负责在日本商行里处理中日两国商人之间的信函往来,收入也比贺庆丰要多。在接下来的日子里,贺庆丰外出做工之时,张少亭经常与尹士明相处,二人关系越来越亲密。1938年9月,张少亭企图与尹士明私奔,但很快被贺庆丰察觉。事件发生后,贺庆丰搬家,让妻子远离尹士明。但不到一个月,张少亭离家而去。她先是在裕泰饭店躲了大约10天,与此同时,尹士明也辞去了日本商行内的工作,与张少亭一起“在东四牌楼四条55号佟赵氏南房居住”。在接下来的几个月里,贺庆丰一直没有放弃寻找离家出走妻子,1939年7月下旬,他在朝阳门附近的庙会上偶遇了张少亭,并把她带到了警察局,继而向法院提起刑事诉讼,指控尹士明诱拐他的妻子。

张少亭的漂泊生活揭示了妇女如何理解复杂的城市公共空间(如大杂院、火车站、旅馆小店等),她们如何从中获取物质援助。这些空间是人们结交朋友、躲避麻烦、寻找临时住所的地方。虽然公共空间对于妇女的城市体验至关重要,但许多地方直到清朝末期仍是妇女的禁区。这些限制部分来自保守的社会观念,试图将妇女限制在“家庭内帏”。第六章将考察明清时期这种作为理想和实践的性别规范是如何运作的,同时也将关注20世纪初的法律和社会改革运动是如何逐渐削弱对妇女的限制规定的。本章将着眼于一些更实际的问题,这些问题在明清时期增加了妇女出行的困难,比如恶劣的地形、缺乏可通航的水路、原始的交通工具、对道路安全的担忧、旅行疲劳和成本等,我们可以发现在20世纪旅行中的妇女是如何试图克服这些困难。

很明显,在明清时期,人口流动显著提高。男人旅行是为了发展事业,扩大生意,有时是为了从事非法交易。卜正民指出,14世纪明朝政府建立并资助了三种服务系统——驿传、寄递、递运——用以传送政治信息、转运粮食和各地驻防军队[Timothy Brook(卜正民),The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China(《纵乐的困惑:明代商业与文化》),p.34。译者注:在卜正民书中第25页用的是“急递”一词。]。当16、17世纪国家财政运营的交通运输网络步履维艰之时,私人运营的运输服务体系蓬勃发展起来,开始出现私营的车船工具、私家刻印的游记和地图,还有食宿服务等,价格也很合理[Timothy Brook(卜正民),The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China(《纵乐的困惑:明代商业与文化》),pp.174-182.]。到了18、19世纪,蓬勃发展的全国市场体系(主要经营粮食与盐、茶等重要商品),以及不断扩大的农村贸易,使由客商和外来劳工组成的“移民城市”和“移民社区”得到持续发展。重要的城市机构,如会馆、行会和无处不在的秘密社会组织,代表了“高度的地域流动性”[William T.Rowe(罗威廉),Hankow: Commerce and Society in a Chinese City, 1796-1889(《汉口:一个中国城市的商业和社会(1796—1889)》),p.213.]。商品和人口的流动改变了许多城市的社会和文化格局。由于位居国家政治和商业的中心地位,北京成为明清时期一个颇受欢迎的旅游和商业目的地。然而,在身体和后勤方面,长途旅行仍然是一项令人生畏的任务。下文引用的案件讲述了妇女长途旅行的一些经历,再结合其他旅行日记和游记,有助于我们了解旅行者所遇到的困难,并感受从明清到民国,旅行经历的重大变化。

1943年,41岁的杨兴和妻子杨胡氏住在北平绬子胡同5号。杨兴靠拉车为生,但他觉得到了他这年纪,每天在大街上拉洋车,身体实在吃不消,于是就去织袜厂织袜子。但是杨兴“做不下活,就辞了,又拉洋车”。在接下来的几个月里,他的健康状况每况愈下,收入也逐渐减少。杨胡氏不得不也试着做活,贴补家用。她每天步行到新街口一带,一边乞讨,一边替人缝补和浆洗衣服挣钱。“她沿街讨饭,每日由我(孟宋氏)门前过,因此认识”。按照孟宋氏的说法,“这杨胡氏说因丈夫故去,无法生活,托我给找主,我说不管。后来她将她父亲同到我家,说他女婿已死,实无法生活,找一能吃饭的地即可”。不过杨胡氏有不同的说法:“她截住我说去做买卖,她出本钱,当天去,第二天回来,就不用对你丈夫说。”无论杨胡氏与孟宋氏之间如何商量,1943年12月的一天,杨胡氏“即瞒了我丈夫,带同幼女小销(8岁),随同孟宋氏等一同前往;不料该孟宋氏及其女婿杨保绪将我带至涿鹿县一王姓家,经该王姓从中介绍,将我转嫁与该县住户叶经春为妻。该孟宋氏并使彩礼洋465元,我不允,她即用言威吓。我无法,即被该叶经春强行叫我摁了手印,就与他过度”。在北平杨胡氏家中,她的丈夫杨兴则是:“我们房东赴工厂找我,说该领配给了,我说我妻在家,房东说我妻未在家。我急回家查看,配给票及我之名戳均被我妻携去,并将幼女小销带走。”杨兴旋即向警方报案。经过一个多月的侦查,警察最终找到了杨胡氏,并逮捕了孟宋氏。[北平地方法院,J65-8-5887,孟宋氏,1944年。]

本案所提及的涿鹿县,地处河北省和察哈尔省的交界处,在北平以西130公里处。该县地处乡村地带,四分之一的农田种水稻,其余种的是小麦。尽管当地经济主要依靠农业,但涿鹿县毗邻一个区域与国际贸易的活跃地带。一条陆路商贸线蜿蜒穿过该县北部边境,经张家口将北平和蒙古两地连接起来。繁荣的商业贸易活动使这个内陆地区成为华北的主要贸易走廊。

尽管货物运输庞大,人员往来繁忙,但在20世纪之前,此地的商路交通对旅行者一点也不友好。华北地区因春季沙尘暴、夏季酷热和冬季严寒而臭名昭著。除了这些气候上的不适,道路也是一个巨大的挑战。在19、20世纪之交,北平城内外,一条足够宽阔、平整和承重力达标的道路都没有,以致汽车无法通行。当时的大部分道路都是用松散的黄土铺就,这引发了许多问题。在冬春季,干燥的风一阵阵吹过,卷起漫天黄土,“把一切都罩上了一层灰黑的尘土”[Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),p.52.]。甘博写道:“这时人走在街上毫无乐趣可言,有时尘土弥漫的空气几乎让人出不了门。”[Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),p.52.]少量的雨水会把道路变成“无法通行的一片汪洋,不时有骡马被它吞没”(参见图11和12)[Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),p.52.]。因为“中国人造不出好路”,甘博借用当地人的说法,“于是就造出了颠不散的大车来”[Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),p.54.]。骡车在路上留下深深的车辙,造成了进一步的破坏。这种尘土飞扬的道路,也许就是到华北游历的人们记忆最深刻的场景。道路起伏不平,布满水坑,这都司空见惯。如此糟糕的道路,要么是资金短缺的政府无力资助公共工程的结果,要么就是当地村民故意破坏所致(见图11)。一位旅行者写道:

图11 从北平到承德的路上,陷在泥里的卡车旁边站着乘客和日本士兵

图片来源:《赫达·莫里逊的中国摄影》(HM11.2234)。

真正的或公认的、传统的常见道路,只不过是在平原的土地上挖出的一条深沟或沟壑,总是一条曲折的、无底的泥坑,我们绕着它开,从来没有进去过,在北平的平原上蜿蜒前行。在每一片田野和谷地里,都有一个人藏在暗处,炫耀地向自己挖好的车辙或沟里扔一铲泥土,然后伸手要钱。在每年的雨季里,北平的平原上都有人都使出同样的招数:人们挖坑弄断驴腿,一有马车来,就把一把把泥土扔进去。[E. A. Scidmore,“China: The Long-Lived Empire, 1900”,Chris Elder edited, Old Peking: City of the Ruler of the World, Hong Kong: Oxford University Press, 1997, 228页.]

除了道路设施,这个地区的交通工具也不发达。在民国初期,北平基本上还是一个步行城市,徒步即可到达工作场所或杂货店,居民习惯步行出行。人力车作为一种最受欢迎的交通工具出现,城市居民可以借此穿梭于北平迷宫般的胡同中。据李景汉估计,在20世纪20年代中期,北平有超过6万名人力车夫拉着4.42万辆车(见图12)[李景汉:《北京人力车夫现状的调查》,1153页。]。其他交通工具,如拉车、单轮车、自行车等,在街道上也很常见(图13)。

如果要到城外进行短途旅行,人们也可以选择“脚驴子”(参见图14)。脚驴子大多来自当地的村庄,农民在农闲时赶驴到城门附近接送客人。他们把驴子收拾得干干净净,在驴身上挂上一串小钢铃,辔头上拴着红缨,还为乘客准备了软鞍。脚驴子的费用则根据目的地的远近和路况而有所不同。[赵纯孝:《京城旧事杂谈》,49页。]

▲图12 美国公理会教区,盲人乞丐和人力车夫

图片来源:《甘博照片集》(图:290A_1658)。

▲图13 有小贩手推车、人力车夫和自行车的街道

图片来源:《赫达·莫里逊的中国摄影》(HM19.6755)。

▲图14 老人骑着驴子

图片来源:《甘博照片集》(图:103A_575)。

驼队是本地区主要的长途运输工具,直到20世纪30年代,驼队还是“外国旅游者们眼中最寻常的风景”。一位外国游客写道:

在义和团之前的旧时代,北平火车站还远离北平的城墙——外城远不及内城的光彩,而且相当简陋。你必须骑马或坐马车从马家堡出发,马家堡位于永定门外3英里,往前走2英里来到汉人居住的外城,然后到达形似巨大堡垒或要塞一般的前门脚下。这里是满人居住的内城的主要入口,穿城而过使你感到十分愉悦,即使身处令人窒息的灰尘中,也会让自己陶醉在无与伦比的景色中。如果是冬天,那里也会有很多骆驼可供骑乘,骑在骆驼上的蒙古族男女,穿着五颜六色的靴子驾驭着骆驼,以让人惊叹的技巧在拥挤的人群中穿行。有时,两个人骑在一只骆驼上,坐骑上的女人紧紧地抓着男人,对所有盯着她看的人一笑置之。还有在两头骡子之间挂着奇特的轿子,骑手们佩戴刀剑,满身尘土,漫步经过,他们从遥远的山西和陕西一路穿过关隘,有时甚至是来自遥远的穆斯林聚居的甘肃。[B.L. Putnam Weale(辛普森),The Reshaping of the Far East,1905。见Chris Elder ed., Old Peking: City of the Ruler of the World, pp.23-24.]

从北平至张家口的商路,途经涿鹿,在引入现代交通方式之前,旅行者面临不小的挑战。这是一段漫长的旅程,从北平到张家口至少历时4天,“坐在马鞍上,在夜间寒冷的空气里”,走完旅程,中间仅能在“肮脏而寒冷的旅店”里歇脚[Nicholas M. Prerejevalsky, Mongolia, the Tangut Country, and the Solitudes of Northern Tibet, London: Sampson Low, Marston, Searle &Rivington,1876, pp.35-36.]。有时,人们甚至有性命之虞。在北平以北约60公里的居庸关,旅行者们将告别平原,进入山区。一位英国的旅行者在1898年时这样写道:“尽管从西藏、蒙古、俄国到中原地区,有着畅通的交通干道,但很多地区的道路还是通行艰难,有些地段甚至会面临极端危险,拉车的牲畜一旦有个闪失,就可能造成致命的事故。”[John Thomson(约翰·汤姆逊),Through China with a Camera, Westminster:A. Constable &Co.,1898, p.268.]尽管危险重重,这条商道在清末民初之时还是吸引了许多雄心勃勃的商人和热情的探险家们前往,他们梦想着借由这条路成就大买卖,或是完成一些伟大的发现。显然,这样的旅程对于妇女而言几乎是不可能的,无论是生理上的挑战,还是旅途的巨大开销,都不利于她们长途跋涉。

时过境迁,到了1943年,当杨胡氏弃夫潜逃,她的邻居孟宋氏为她筹划找主改嫁之时,道路已不像从前那样是一种不可逾越的障碍。很遗憾,这两位妇女都没有留下任何有关她们旅行的细节记录。但是,大约在10年前,一位名叫何台孙的政府官员也曾在北平和张家口之间旅行,他还曾在涿鹿驻足。他的旅行日记给我们提供了一些线索,有助于了解现代化交通工具和道路设施如何改变人们的出行体验。何台孙当时参加了政府组织的土地问题调查组,任务是对影响华北农业经济状况的关键因素进行调研,具体包括了土地开垦、农民生活、地方作物、天气与土壤状况、年降雨量、农业技术、土地租赁和地方税收等[何台孙:《张家口实习调查日记》,收录于《中国大陆土地问题资料(民国二十年代1932—1941)》,台北:成文出版社,1977年,94410页。]。考察队预计将在多地停留,第一站就是张家口。

出发当天,何台孙早上6点左右起床,收拾行装,乘坐人力车来到前门东站,在候车室内与其他考察队成员会合,买票上车。火车准时发车,3小时后,火车驶入山区,中午左右进入平原和荒漠地区。下午3点,火车到达张家口。他们只用了不到8个小时就走完了旧时商队4天才能走完的路程。看来城际旅行一点也不劳累,走出张家口车站,何台孙就和考察队其他成员到省政府会见秘书长,并向当地官员汇报他们此行的调查任务。[何台孙:《张家口实习调查日记》,见《中国大陆土地问题资料(民国二十年代1932—1941)》,94409—94410页。]

何台孙等调查队一行在张家口暂住数日,到附近的县里去调研。在日记中,何台孙记录了他前去涿鹿县的考察之行,这条线路也是1943年杨胡氏离家出走之路。何台孙于早上10点半左右到达宣化车站,11点半上火车,车行1小时,12点半到达下花园车站。下车之后“越铁道南行,即为涿鹿县境,是地距县城尚有三十里之遥,乃在一小市集中候汽车,此车为驻军之合作社所办,有汽车数辆,每车能容廿余人,每日自县城至下花园之间往返二次”。长途车于下午2点半左右进站,何台孙等一行再次上车出发。从何台孙的日记中,我们无法得知他乘坐的长途汽车的情况,但历史学家冯客(Frank Dikotte)的研究为我们提供了一些线索:

在第二次世界大战之前的几年里,许多载重汽车的底盘都是进口的,而车身则是再行设计加工,以供不同需求:尽管有些卡车专门安装了传统的公共汽车车身供乘客使用,但是卡车通常是客货两用的运输工具。车身包括低矮的车顶,座椅是直背的,并且简单安装完成。仅在北平,就有10家专门在进口底盘基础上组装卡车和公共汽车车身的工厂。车身大多数是用榆木做的,车厢上面安装着铁皮,整个车身都涂了好几层杜邦公司生产的清漆。内饰装饰用的是花松木,填充座椅……车厢里拥挤嘈杂,烟雾弥漫,非常闷热。[Frank Dikotter(冯客),Exotic Commodities: Modern Objects and Everyday Life in China, New York: Columbia University Press,2006, p.99.]

何台孙在日记中写道:“是日天气由阴转晴,突变酷热,太阳杲杲,其光灼人”,登上长途车,“车顶为铁蓬,灼热如居炉中,车厢人复挤擁,开行后稍觉舒适”。接下来,何台孙所乘坐的汽车全速行驶,穿越桑干河上的大桥,经过宣化煤矿区,一路风景令何台孙惊叹不已,“山路崎岖,仅容一车穿过,在石壁缝中,屈折而上下,履险途如平地。历时可十余分,逾山而达平原,车行阡陌间,村落颇多,田畴整然,河渠纵横,树木浓密,景色殊佳,实涿鹿全县精华所在也”[何台孙:《张家口实习调查日记》,见《中国大陆土地问题资料(民国二十年代1932—1941)》,94424—94425页。]。最终,长途车准时到达涿鹿县城,停在县政府辕门之内。

何台孙的日记,加上历史学家的研究,帮助我们拼凑出杨胡氏在旅途中可能经历的景象。如果一切按计划进行,她不到24小时就可以走完130公里的路程。她的旅程并非轻而易举,因为女性也必须通过安检,要抓紧时间以免错过转车,在火车和汽车上还要和陌生旅客(大部分是男性)坐在一起。尽管要遵守诸多旅行规则,也要面对常见的旅行麻烦,但是客运火车和长途汽车服务还是为妇女(与男性)提供了快速、相对可靠且不那么累人的长途旅行方式。

铁路客运

何台孙与杨胡氏旅行所经过的京张铁路于1909年竣工通车,这条铁路的建成被视为一项令人敬佩的工程壮举,让人生出民族自豪感。当时中国建造的大多数铁路都是以“铁路资产和营业收入作担保,靠外国贷款建造”,但是京张铁路完全由清政府出资建造[Jui-te Chang(张瑞德),“Technology Transfer in Modern China: The Case of Railway Enterprises in Central China and Manchuria”,in Manchurian Railways and the Opening of China: An International History, edited by Bruce A. Elleman and Stephen Kotkin, New York:M.E. Sharpe,2009, p.107.]。在美国接受教育的铁路工程师詹天佑(1861—1919)率领中国施工人员,担负起了设计铁路和监督建设的任务。这条铁路全长200多公里,一路穿越几乎不可逾越的高山、峡谷、荒漠。整个铁路工程最为成功之处在八达岭关沟段,该段地势陡增,坡度加大,詹天佑设计一条人字形展线,使用了两台火车头(一台拉,另一台推)来帮助火车行进。最后,这条铁路提前两年完工,每公里的建设成本比同期外国工程公司监修的铁路节省约50%。京张铁路到达张家口后,继续向西延伸。然而,1911年清政府的崩溃和随之而来的民国初期的金融危机,推迟了工程进度。又过了10年,铁路才修到归绥(今呼和浩特),成为连接北平、蒙古和俄国的重要贸易通道。

到20世纪40年代,北平和张家口之间每天有3趟火车运行。其中早上7点和8点各有一趟从北平出发,最后一趟是晚上9点发车。从张家口到北平的列车分别于上午8点27分、下午4点39分和下午6点18分抵达北平[Fei-shi(斐士)ed., Guide to Peking and its Environs Near and Far(《京师地志指南》),“List of Advertisements”,p.Ⅲ.]。1944年5月1日,一位妇女乘车抵达北平,她收拾好随身行李,跟着其他乘客下车走进车站大厅。当她走出车站穿过人群时,突然发现一个男人紧随其后。她尚未看清是谁,那人就一把抓住她的胳膊,还对着她大喊大叫。争吵声引起了正在该地巡逻的几名警察的注意,他们一拥而上,将二人逮捕,押回警察局讯问。

警察局初步调查显示,该女子名叫吴岳氏,当时20岁;男子名叫吴德海,以拉洋车为生,自称是吴岳氏的丈夫。根据其后法庭的调查,二人确为夫妻关系,按照吴岳氏的说法,“情因在前年与这前夫吴德海,因他不养活我,我们在法院打官司”。在等待法院判决的过程中,吴岳氏“回到我娘家居住,经我舅舅将他找到,我家叫他养活,他仍不管。经我舅舅与他交涉好,说叫我自奔自路,并写了一个字”。不久,吴岳氏在北平南苑三等下处“混事”两个多月,改名“燕伶”,后遇到了一个名叫王瑞的男子,二人相好。最终王瑞以200元的“身价”给她赎身。吴岳氏随后嫁与王瑞,还改随他姓。1943年,吴岳氏与王瑞去了张家口。吴岳氏的本夫吴德海仍住在北平,尽管吴岳氏已经离家而去,但他仍视其为自己的妻子,并四处寻找她的下落。[北平伪地方法院,J65-8-3895,吴岳氏,1944年。]

吴德海竟然能在北平市中心的大街上遇见离家出走的妻子,这也许是一个天大的巧合。不过,作为一个人力车夫,吴德海每天到火车站附近拉活,这也并非不可能之事。前门一带,在很大程度上因其便利的交通设施和旅行中介机构,成为北平最重要的商业活动与交通运输的枢纽。吴德海找到妻子的前门东站是主要客运站,也是2条重要铁路线的终点站:北平至东北的京奉铁路和北平向西的京绥铁路。此地还有前门西站,与东站相对,用于服务北平到汉口的京汉铁路。此外,2条电车路(1路、2路)和3条公共汽车路(1、3、5路)都从前门始发[北京市档案馆、中国人民大学档案系文献编纂学教研室编:《北京电车公司档案史料1921—1949》,北京:北京燕山出版社,1988年,337页。]。这个道路交通运输系统改善了前门地区周边的交通状况,减轻了拥堵,为大量在这个火车站到达和出发的旅客提供了方便。

自19世纪60年代中国的洋务运动以来,修建铁路就在国家政治话语中占据了中心地位。倡议者强调,铁路是一项昂贵但至关重要的投资,通过运输原材料、商品和劳动力,可以开发中国丰富的自然资源,支持不断发展的工业经济,以及将地方市场整合进入更广大的国家经济体系之中。由于铁路所拥有的现代性特质,修路项目成为一个围绕着新技术、政府倡议和地方支持进行合作的焦点,目的是强国富民。铁路工程也引发了辩论、冲突和暴力。例如,反对修建铁路的人强调修路可能带来很多负面影响:新技术会导致传统运输工人失业,道路安全与保障也需要慎重考虑,铁路的盈利能力同样受到质疑,还有人担心修建铁路会影响风水和人们的日常生活等。由于近代中国大部分铁路建设项目都是向外国财团借款,这引发了民族主义的呐喊和强烈的排外情绪,使得情况变得更加复杂。即使是那些对帝国主义持较少批判观点的历史学家也承认,现代中国的铁路建设是一个“不幸的故事”,它“成为帝国主义在中国最明白无误的表现”。[Ralph William Huenemann, The Dragon and the Iron Horse: The Economic of Railroads in China,1876-1937, Cambridge, MA: The Council on East Asian Studies, Harvard University,1984, p.2.]

在某种程度上,前门东站与京奉铁路的确是近代中国铁路建设的缩影,这段历程充满暴力冲突,但最终不断发展壮大。这条铁路最初的一段是1881年英国开平煤矿自行修建的一条仅10公里长的铁路,用于煤矿的生产和运输。这条铁路于1881年延伸到天津,1893年向北直至华北和东北交界的山海关。5年后,一条连接天津和北京南郊的线路竣工。这条铁路在1900年的义和团运动中受损严重,拳民们拆除铁轨、捣毁机车、焚烧客车与货车、夷平车站建筑,杀害铁路员工。随后,八国联军击败了拳民,清廷离京出逃。战争和无政府状态给予外国军队在华北建立新的政治秩序的机会,也进一步扩大了外国列强的经济利益。英国作为多国占领军队的重要一员,决定修复损坏的铁路,并将其进一步延伸至北京城内。工程耗时10年,直至所有工程完工。当1911年8月,京奉铁路全线通车之时,线路总长150公里,全线建有2个隧道、844座桥梁,以及沿线70多个车站,成为第一条连接华北与东北的铁路。[京奉铁路管理局总务处编查课编:《京奉铁路旅行指南》,北京:京华印书局,1918年,1—2页。]

在修建铁路的同时,英国人还决定建造一座宏伟的车站来接待旅客,当然旅客大多是外国人。在过去的几十年中,他们一直试图用现代交通工具打开帝都的大门。1865年,英国商人R. J. 杜兰特(R. J. Durante)在宣武门外购地,修建了一小段铁路,希望能通过这一展品,将铁路新技术推销给朝廷和当地的中国人。这一雄心勃勃的计划以彻底失败而告终,清政府命令他立即拆除铁轨。“这简直是太过令人震惊的创新,”历史学家董玥评论道,“它似乎不适合帝国的首都,那里只习惯于行人、马车和官员的轿子的景象和声音。”[Madeleine Yue Dong(董玥),Republican Beijing: The City and Its Histories(《民国北京城:历史与怀旧》),p.35.]然而,在义和团运动之后,英国人彻底突破了中国官僚的阻挠,他们决心摧毁任何阻碍铁路建设的反对派,并让火车——用它们的噪声、烟雾、速度和运动——重新定义帝都建筑与精神的天际线。

从开工到竣工,施工耗时5年,英国人建造了当时中国最大的客运站。京奉铁路北京东站是一个巨大的长方形建筑群,南北长约52米,东西长约40米。它由三个不同的部分组成:一个巨大的带有拱顶的候车大厅、两栋毗邻的办公大楼,以及一座7层的钟楼。在设计外观时,英国建筑师采用红色的屋顶、大理石窗框和灰色的正面(见图15)突出了车站的外形。候车大厅里设有问讯处、售票处、行李房、电话亭、卫生间、电报室,以及一个分区等候室,头等车乘客和其他普通旅客可以分开候车。从候车大厅出发,乘客可以沿着一个坡道,到达3个火车出发站台。除了气势磅礴的外观和风格明晰的西式设计外,车站的位置距离紫禁城不到一公里,就在前门的东侧,进抵帝都的中轴线。尽管与令人印象深刻的古老城门和城墙相比,车站未免有些相形见绌,但这座车站确实带来了一种基于工业力量的新权威,从而使得附近的帝都建筑,几近沦为充满东方异国情调的旅游景点,甚至更加糟糕地被贬抑成为过时传统的象征。

在京奉铁路建设期间,中国铁路系统的总长从19世纪80年代的不到160公里增加到1911年的9600公里。仅在华北地区,除了3条干线铁路外,还修建了几条支线铁路。到1935年,这个地区的铁路总里程已超过2680公里[Kia-Ngau Chang(张嘉璈),China's Struggle for Railroad Development, New York: The John Day Company,1943, pp.86-87.]。客运列车彻底改变了人们的旅行体验。火车大大缩短了旅行时间,使旅行经历更加愉快。此外,正如任思梅所说,由于“铁路到达和出发的技术考虑,要求列车遵守预定的时刻表”,铁路提供了一种以“整体有序感”为特点的快速高效服务[Johanna S. Ransmeier(任思梅),“‘No Other Choice': The Sale of People in Late Qing and Republican Beijing,1870-1935”,pp.360-413.]。此外,铁路部门还推出了“联票”。这一新的规则,允许乘客在选定的主要火车站(通常是市级车站或重要的交通枢纽)转乘或换乘列车,只要旅客在票面规定的时间内旅行,且最终目的地不变,就不会收取额外费用。[京奉铁路管理局总务处编查课编:《京奉铁路旅行指南》,73—74页。]

在过去,经济拮据的妇女可能不得不徒步、乘马车或骑马进行艰苦的旅行,现在可以乘火车旅行了。她们还经常利用各项旅客出行优惠政策来规划自己的行程,制订出符合个人需求的出行路线与安排,比如下面这个案例:1945年3月17日,旅客列车像往常一样在前门东站往来运行,一列开往奉天的北上客运列车刚刚完成了检票手续,铁路工作人员挥动发车信号,目送火车慢慢地驶出站台。突然,一个女人从开动的火车上跳了下来,稍后,一个男人也跟着跳下火车。他们二人还未来得及跑出车站,“经追下扭获”,被警察带回审讯。经讯问,这位女子名叫赵张氏,今年26岁。1936年,她嫁给了铜行雇工赵宝良。到了1944年3月,赵宝良发觉赵张氏吸食白面,浪费家财,于是将她送回娘家暂住。赵张氏离开丈夫之后,因为要花钱买毒品,便去安化寺朝鲜人“白面房子”中操妓女营生,换取食物和毒资。在“白面房子”里,赵张氏遇到了一个名叫王书通的男子。二人闲谈之间,王书通提出把她介绍给他的亲戚,即32岁在门头沟第二贮炭厂的工人王文斌为妻。

根据王文斌的供述,他于1945年3月间“出洋一千数百元替赵张氏赎出衣服”,3月17日于“从白面房中将她带出,至东小市150号我干妈张姓家同宿,我二人发生肉体关系,今日我打算将她带往冀县同居”[北平伪地方法院,J65-9-861,王文斌和赵张氏,1945年。]。从北平到冀县有两种出行线路可选:一是先乘火车京汉线南行到石家庄,然后换乘长途汽车到冀县;二是乘坐京奉线到天津,然后换乘津浦线到德县站,在那里他们再乘坐短途汽车到达王文斌的老家。他们选择了第二条路线。这一选择使得他们要在中途转车,但可以尽量利用速度快的火车,节省时间。还有一点,他们购买了联票,方便转车,还不用额外付费。王文斌的计划开始进行得很顺利,赵张氏也跟着他上了火车。然而,当火车即将离开车站的时候,赵张氏突然改变了主意,“跳车欲行逃走,经追下扭获,我二人争执,被警将我们解送到案”。

刑事案件档案显示,火车很快成为长途旅行或长时间旅行的首选方式。根据美国战略情报处的调查,到20世纪40年代,3条铁路干线(京奉、京绥和京汉)把北平与华北7省256个市县连接起来[National Archines and Records Administration, YK-5674,“Political and Economic Report on North China”,Office of State Service, China Theater, July 11,1945.]。运输技术上的突破为妇女提供了新的、更迅速的“手段”来使用公共空间和探索区域地理。但当现代交通方式开始重塑人们旅行模式和当地经济节奏时,技术突破带来了意想不到的后果。一方面,铁路“减少了长距离导致的政治和文化隔阂,减轻了由于自然屏障和历史原因而形成的地区间的阻碍,让‘国家一体’(国家共同体)的概念首次成为可能”[Bruce A. Ellema, Stephen Kotkin and Y. Tak Matsusaka(松阪庆久),“Introduction”,in Manchurian Railways and the Opening of China: An International History, edited by Bruce A. Ellema and Stephen Kotkin, New York:M.E. Sharpe,2009, p.7.]。另一方面,在铁路经过的地区,并非每个村落、集镇和城市都能从人口、货物和资本的流动中获得对等的利益。商业和交通运输活动只集中在火车经停的地方,这样便形成了一种新的层级秩序,其实现的方式是“既鼓励也限制物资的分配,按照规划好的特定交易路线、集镇和制造加工中心,将物资有意识地分配到特定地区,而忽视其他地区”[Bruce A. Ellema, Stephen Kotkin and Y. Tak Matsusaka,“Introduction”,In Manchurian Railways and the Opening of China: An International History, p.5;也参见Elisabeth Köll(柯丽莎),“Chinese Railroads, Local Society, and Foreign Presence: The Tianjin-Pukou Line in Pre-1949 Shandong”,同收入上书,pp.123-148。]。对更多的旅行者而言,更为实际的问题是如何从更为偏僻的乡村地区到达铁路车站,享受列车服务。此外,人们还要考虑如何在战争状态下和经济条件捉襟见肘的境况中出行。

公路客运

虽然铁路建设是20世纪早期的主要基础建设投资,但从清末开始,中国政府也投资建设供汽车行驶、符合现代标准的公路。在城市中,碎石铺就的马路成为道路修建中的一种特定类型;这种修公路的“现代项目”,是20世纪初席卷中国的城市行政改革的重要标志[Joseph W. Esherick(周锡瑞),“Modernity and Nation in the Chinese City”,in Remaking the Chinese City: Modernity and National Identity,1900-1950, edited by Joseph W. Esherick.]。在北平,清政府设立了工巡局来监督道路工程。在新的市政管理之下,用碎石和水泥重新铺路,新路设步行道与行车道便于行人和机动车使用。筑路工人们还在路旁植树,在炎夏为行人提供阴凉;他们还竖起了路灯杆,在晚上照明。占道经营是被禁止的,警察们在路上来回巡视,监督人们执行各项规则[吕永和、张宗平译:《清末北京志资料》,北京:燕山出版社,1994年。原著为清国驻屯军司令部编:《北京志》,东京:德间书店,1925年出版,21页。]。其他一些城市的市政府,如上海、苏州和成都等,也相继拆除了城墙,拓宽和重新铺设了道路,以便缓解城市的交通拥堵[Madeleine Yue Dong(董玥), Republican Beijing: The City and Its Histories(《民国北京城:历史与怀旧》); Peter J. Carroll(柯必德),Between Heaven and Modernity: Reconstructing Suzhou 1895-1937(《天堂与现代性之间:建设苏州(1895—1937)》);Di Wang(王笛),Street Culture in Chengdu: Public Space, Urban Commoners, and Local Politics,1870-1930(《街头文化:成都公共空间、下层民众与地方政治,1870—1930》)。]。城市的管理者构想着一种有序的、建设性的和进步的城市精神,并且将这种想象中的现代性理念变成一种实体存在形式,让城市居民亲眼所见、亲手触摸和亲身体验。

城外的道路工程最初主要是维修那些年久失修的道路,继而又开始修建新的道路。早期的民国政府提出了一项雄心勃勃的计划。他们设想的全国交通网络有四种不同等级的道路:1. “国道”(17米宽)连接北平和省会城市;2. “省道”(10米宽)连接省会城市、港口和军事要冲;3. “县道”(8米宽)连接县城与矿山、商埠、车站、港口;4. “里道”连接乡村社区[《修治道路条例》,1919年11月14日;见河北省交通厅史志编纂委员会编:《河北公路史》,北京:人民日报出版社,1987年,116页。]。这份蓝图还要求所有地方政府为道路建设和维护提供资金。1912年至1928年,北平市政府修建了15条现代化公路,总长470公里[齐鸿浩、袁树森:《老北京的出行》,北京:北京燕山出版社,1999年,98页。]。1928年,就在国民党政府接管北平之前,河北省的现代化道路总计超过2000公里;到1937年抗战爆发之际,这个数字增长到6586公里;到1945年,在解放战争开始前,这个数字变为7592公里。[其中包括民国时期的东边的察哈尔省、南边的热河省和河北省。见河北省交通厅史志编纂委员会编:《河北公路史》,118—159页。]

道路状况的改善和改装车辆的可用性使长途汽车成为一项新兴且有利可图的业务。1919年,北平成立了第一家私人运营的长途公共汽车公司。同年,政府公布了其道路工程规划。这家私营公司拥有16辆长途汽车,运营一条往返于北平市与周边县之间的线路。乘客数量稳步增长,公司利润丰厚。随即又有5家长途汽车公司成立,长途客运市场的竞争日趋激烈。到1928年年底,政府统计报告显示,北平地区共有34家公司和超过60辆长途汽车在3条主要线路上运营[齐鸿浩、袁树森:《老北京的出行》,182页。]。许多公司在20世纪30年代中期遭遇挫折,这在很大程度上是由于紧张的政治局势。日军经常与中国军队发生冲突,使得北平周边地区局势混乱。在日本人的支持下,中国土匪也向政府的权威发起了挑战,并威胁到法律和秩序。这些都导致客运服务经常中断。由于担心道路安全,人们取消了旅行计划,长途客运服务的需求大幅下降。更糟糕的是,无论是中国军队还是日军,都不断地征用车辆运送军用物资,从而中断正常的客运服务。不过,当日伪统治建立,恢复暂时的和平,在这个饱受战争蹂躏的地区重建秩序,长途汽车业务也得以迅速恢复。到1937年底,长途汽车的数量增加到91辆,线路增加到13条。[齐鸿浩、袁树森:《老北京的出行》,182页。]

公路交通运输系统让人们出行更加方便,旅行者能够以合理的价格得到更便捷的交通服务,并且能够灵活选择火车或者汽车到达自己的目的地。下面案例中一个女孩子的经历可以说明这一情况。1944年,李大妮住在河北省南部威县的一个小村子里。虽然她只有11岁,却已经深刻体会了生活困顿和家庭不幸。根据她的法庭供述:“我生父李志槐于去年八月间因病故去,遗有我生母及我,连我胞弟李志恩三人,生活困难。”面对生活窘况,李大妮的母亲按照当时许多贫困家庭的做法,计划把女儿卖作童养媳。按照她的想法,女儿出嫁之后,可以节约家中的口粮养活儿子,而且所受的聘礼也可以贴补家用。不久,李大妮的母亲得知本村的一位张姓妇女家里来了一位客人——26岁的王树林。王树林也是威县人,家住北平齐化门内南豆芽菜胡同,无业。他在北平认识一位那张氏,而那张氏有“本院邻居崔姓妇托我与其子说媒,事成之后言有重谢,我即托人物色”。王树林此番回威县正是为了物色一位女子带回北平成亲,他见到李大妮的母亲之后,即商量将其带到北平[北平伪地方法院,J65-8-1035,王树林,1944年。]。威县位于河北省南端,相对而言,它离河北的省会较远,更靠近东面的山东和南面的河南。从威县到北平,有大约400公里的路途,王树林和李大妮有3种出行路线可供选择:第一方案是向北先到南宫县,随后沿省道坐长途汽车一路北上到达北平;第二方案是往东北方向走,跨越省界到山东德县,继而乘火车到北平;第三方案是先乘长途车向西到邢台,然后由京汉铁路乘列车北上,到达北平。王树林选择了第三条路线。1944年1月24日上午,他带着李大妮来到顺德车站,登上了开往邢台的长途汽车。

顺德车站由威县当地一家长途汽车公司经营,1932年由当地富商王鹤龄创办,公司拥有一辆价值8000银元的二手车,司机来自天津。1937年初,一条连接北平和大名(河北南部边界的一个重要商业中心)的现代公路建成,长途客运业务得以迅速发展。这条公路南北贯通,长490公里,有60座桥梁和300个涵洞,耗资约170万法币[Kia-Ngau Chang(张嘉璈),China's Struggle for Railroad Development, New York: The John Day Company,1943, p.323.]。类似于北平到大名这样的公路的通车,不仅发展了长途客运,也进一步连接了公路与铁路交通。连通性的增强意味着当人们进行长途旅行时,使用多种交通工具是相当普遍的做法。华北这样的交通网络使得人们可以在大约一天内,从北平到达周边地区的任何地方。交通运输的改善提高了妇女的流动性,为她们的日常生活带来了便利,同时也扩大了离家出走的妇女或贩卖妇女的人贩子的出行距离,增加了生活的选择与犯罪的机会。

普通男女因合法或非法目的乘坐火车和长途汽车旅行,军政官员则在评估道路在战时和日常控制方面的战略意义。战时,运输设施成为重要的战略资源。根据国民党战时内阁交通部部长张嘉璈的判断,在日本侵华战争的头5个月里,铁路为中国军队运送了大约450万名军人和120万吨军事物资。当中国军队被迫撤退时,他们炸毁了桥梁,将重型机车埋在隧道中用以阻断交通,并将火车车厢移到国民党控制地区以迟滞日军的推进。这些努力或许可以减缓日军入侵的步伐,但并不能击败敌人。到1938年9月,当华中重镇武汉也落入日本人之手时,国民党失去了战前修建的五分之四以上的铁路。

主要战役一结束,日本占领军就开始着手修复被破坏的铁道,并修建新的铁路[John Seymour Letcher, Good-bye to Old Peking: The Wartime Letters of U. S. Marine Captain John Seymour Letcher,1937-1939, edited by Roger B. Jeans and Katie Letcher Lyle, Athens: Ohio University Press,1998, p.105.]。而中国的游击队则集中力量破坏日军的交通设施,他们摧毁了铁路铁轨,炸毁公路和桥梁,并在交通运输线沿线伏击敌人。1937年至1939年驻扎在北平的美国海军上尉约翰·西摩·莱彻(John Seymour Letcher)曾多次在日记中写到游击队和他们成功袭击该地区铁路的情形:“在北平周围到处都是中国游击队,他们在切断铁路方面做得很好。”他继续写道:“今天游击队出没于平津多处地带,今天只有一趟火车通行,而不是以前的六趟。”[John Seymour Letcher, Good-bye to Old Peking: The Wartime Letters of U. S. Marine Captain John Seymour Letcher,1937-1939, edited by Roger B. Jeans and Katie Letcher Lyle, Athens: Ohio University Press,1998, p.105.]

抗战时期的运输史集中记录了游击队破坏交通线路的英勇事迹,但是这种持续小规模的军事骚扰策略,从未完全阻断交通运输。在破袭战的英雄事迹背后,是持续而有效的道路重建工作。莱彻在抗战爆发之初日记中提到的那条贯穿平津两地的铁路,也引起了美国战争情报处的注意。在1945年的一份情况报告中,情报处认定这条铁路“忙于向东北运送物资”。[National Archines and Records Administration, YK-5674,“Political and Economic Report on North China”,Office of State Service, China Theater, July 11,1945.]直到战争的最后阶段,也就是1945年初,盟军才对华北的交通运输设施造成了广泛而严重的破坏。美国情报指出:

由于盟军的大规模轰炸,目前华北地区运行的火车机车总数已减少到147辆,所有的火车都只能在夜间运行……铁路时刻表于1945年4月1日修订,大大减少了火车班次并降低了运输吨位,使平民旅客更难以乘坐火车出行。[National Archines and Records Administration, YK-5674,“Political and Economic Report on North China”,Office of State Service, China Theater, July 11,1945.]

日本军队和日伪政权都“增加了他们在铁路沿线两边的巡逻”,“每隔3到6公里就修建一些20尺深的壕沟,构筑有哨兵守卫的碉堡”[Kia-Ngau Chang(张嘉璈),China's Struggle for Railroad Development, p.326.]。在火车穿过的农田区域,当局“限制铁路和主要道路两边庄稼的高度,以降低游击队员埋伏在田地中对交通设施进行伏击的可能”[Elisabeth Köll(柯丽莎),“Chinese Railroads, Local Society, and Foreign Presence: The Tianjin-Pukou Line in Pre-1949 Shandong”,in Manchurian Railways and the Opening of China: An International History, edited by Bruce A. Ellema and Stephen Kotkin, p.139.]。当地农民们应征“在铁路和公路沿线建立了8000多个‘爱路村’,有总计大约2000万人参与修路工作”[National Archines and Records Administration, YK 5674,“Political and Economic Report on North China”,Office of State Service, China Theater, July 11,1945.]。为了进一步确保运输和道路安全,当局将在当地实行农民联防联保措施,“只要村中的任何一个人私藏游击队员或参加对道路的破坏活动,那么全村人都面临残酷惩罚”[Kia-Ngau Chang(张嘉璈),China's Struggle for Railroad Development, p.326.]。除了这些惩罚措施,日本人还试图通过改善中国人的工作条件和提高福利待遇来收买人心。结果,共产党“发现要潜入劳工队伍,并说服那些熟练工人以抗日的名义破坏他们自己的劳动成果并不容易”。[Elisabeth Köll(柯丽莎),“Chinese Railroads, Local Society, and Foreign Presence: The Tianjin-Pukou Line in Pre-1949 Shandong”,in Manchurian Railways and the Opening of China: An International History, edited by Bruce A. Ellema and Stephen Kotkin, p.139.]

除了军事措施外,日本人还设法接管了中国的私营汽车公司,这将进一步加强日伪政权当局执行旅行禁令、遏制黑市交易和防范游击队活动的能力。1937年10月14日,日军接管了威县王鹤龄的汽车公司。在接下来的几个月里,王鹤龄发现自己被警察局长和日本人联手敲诈。最后他放弃了生意,逃离威县。他的公司被日本控制的顺德“自动车营业所”收购。新上任的公司总经理是日本人,4名办理汽车运营业务的负责人中有2人是日本人,3名庶务中有1名日本人,三分之一的汽车司机以及一半的修理工都是日本人。新成立的公司经营4条客运线路,有10辆车。在其鼎盛时期,公司保持着一支由70辆车组成的车队为乘客服务,同时也为日军陆军邮政与军事情报服务[威县交通局编:《威县公路交通史》,13—14页。]。若是在相邻的县之间进行短途运输,会让一辆客车与一辆货车编队行驶。长途运输时,则将5至20辆汽车编成一个车队,由警车带路护送,以确保乘客在路上的安全。[邢台地区公路运输史编纂委员会编:《邢台地区公路运输史》,石家庄:河北科学技术出版社,1993年,39—40页。]

犯罪“投资”

在日伪统治区内,有多少人搭乘铁路和公路交通运输工具旅行呢?有多少人能够支付得起客车或长途汽车车票?对于第一个问题,历史学家可能永远无法对战时的交通客运量给出确切回答。据美国战略情报处的估计,仅在1944年,华北的交通网就运送了930万名乘客和32万吨货物[Elisabeth Köll(柯丽莎),“Chinese Railroads, Local Society, and Foreign Presence: The Tianjin-Pukou Line in Pre-1949 Shandong”,in Manchurian Railways and the Opening of China: An International History, edited by Bruce A. Ellema and Stephen Kotkin, p.138.]。至于第二个问题,一些历史学家给出了自己的估计。基于对20世纪40年代津浦铁路客运情况的研究,柯丽莎(Elisabeth Köll)发现一张从北平到上海火车的头等车车票大约相当于中国铁路员工的一个月的薪水,二等车车票相当于员工月薪的三分之一。对于“城市小资产阶级、店主、教师或公司职员,如果他们为了出行而攒钱的话”,三等车更能负担得起。但是,柯丽莎总结道:“对于低收入人群来说,乘坐火车出行仍然是昂贵的。”[Elisabeth Köll(柯丽莎),“Chinese Railroads, Local Society, and Foreign Presence: The Tianjin-Pukou Line in Pre-1949 Shandong”,in Manchurian Railways and the Opening of China: An International History, edited by Bruce A. Ellema and Stephen Kotkin, p.138.]

刑事档案显示,经济上的考量并没有使人们放弃选择公路或铁路出行。人们出行是出于实际需求,往往是在紧迫的情况下,例如逃离家庭虐待或压抑的婚姻关系,也许是为了寻求更稳定一点的生活。也有些人出行是为了获利,从而抵消旅行的成本,甚至还略有盈余。对于这些人而言,出行花销成为一种具有回报可能的投资,真实也好,虚幻也罢,最终都有可能带来收益。刑事档案显示,一些男女辗转于各地,从事着各种非法活动,例如走私粮食、倒卖物资,甚至是拐卖人口。

1942年,一张从北平到古北口镇的单程三等车票价值4.5元。古北口镇坐落于北平城北长城脚下,是一个重要的交通枢纽和商业中转站。1942年10月31日,一个名叫任银子的15岁女孩买了一张三等车票,从前门东站登上了列车。她手中还紧紧地攥着一张纸条,上面写着一个人的地址和名字——“密云县属古北口镇义字大街路西门牌7号蔡连仓家”。这个男人和这个地址将成为任银子跌宕起伏人生中的下一站。对她而言,生活总是居无定所,颠沛流离。在她7岁时,任银子“随同我父亲孙大个来京,我父亲因无钱,将我卖与这任赵氏为养女,始行改名银子。我因年幼,身价洋多少我不知道”。现存档案中没有说明这次交易的具体细节,也未提及任赵氏买下任银子作养女的动机(她自己已经有了一个女儿,名为香儿)。最大的可能是,任赵氏想把任银子留在身边,等她长大成人后,再以更高的价格转卖。[北平伪地方法院,J65-6-5571,安张氏,1942年。]

1942年,任银子满14岁,任赵氏对她说生活困难,“打算让我在暗门子内挣钱”,即做暗娼。而此时任赵氏“与表弟李新民在西单商场摆摊卖书为生。因为回家往返不便,我们又在内二分局界背阴胡同二十九号赁住房一间,每日晚间我与李新民就在该处住宿”。她的养女任银子与亲生女儿香儿,“每天吃晚饭后,即返回忠恕里家内住宿,习以为常”。任银子心里想着养母的计划,觉得如果自己继续留在任赵氏身边,那么迟早有一天她要去做妓女。她心有不愿,便向52岁的邻居安张氏求助。按照安张氏的口供,任银子“时常来我家串门,我们感情甚好,无话不说。任银子近日向我学说她养母因生活困难,打算让她在暗门子内挣钱的话”。安张氏还说,“令她躲躲任赵氏,过个一二年,我给她找的婆家”。任银子同意了,于是安张氏找到她儿子王安海,“向我说任赵氏之女任银子,因不愿跟她母亲度日,遇上我姐姐家躲着,让我将任银子送上火车站。”王安海回忆道。按照计划,10月30日晚,任银子离开自家,当晚藏身于安张氏家。第二天,王安海“遂带着任银子到了前门车站,我用洋四元零五分打了一张京古路三等车票。我交给任银子上了火车,我即行回家”。

任银子向安张氏借去买火车票的钱,按照当时的市价可以买10斤二等白面,这不是一笔小数目[北平伪市社会局,J2-7-696,“历年面粉价格”,1945年。]。所以任银子从养母那里逃出来时,携带“蓝布棉被一床、织贡呢棉被一床、红洋布棉被一床、印花布棉被一床、青布女小棉袄一件、紫色布女棉裤一条、青麻单裤一条、蕉青布夹裤一条、红麻女小夹袄一件、蓝布旧孩褂一件、白布被单一件、白布褥单一件、青布棉鞋一双”等,一并交给了安张氏。从案件档案来看,安张氏收下这些衣服被褥等,作为帮助任银子离家出走的报偿。安张氏当然可以把这些衣服被褥拿到当铺去换钱,但这点报酬实在不值一提,如果离家出走和结婚的计划能够按计划进行,安张氏很可能还能获得更多的收益。然而,任银子离开北平后不久,该计划就落空了。任赵氏一直都在提防着任银子,并嘱咐自己的女儿注意任银子的日常活动,任赵氏也注意到了任银子和安张氏的密切关系。因此,当发现任银子失踪,她立即报警,随后直接带人到安张氏家里要人。最终警方以诱拐任银子的罪名逮捕了安张氏和她的儿子。

在又一起案例中,妇女离家出走中的经济因素变得更为清晰。1943年5月30日,三女一男因诱拐罪在北平地方法院出庭受审。被告之一是42岁的王常氏,家住观象台58号,“在日本佐野宅佣工”。她的女儿常福英,嫁给了一个做皮匠手艺的丈夫,名为常永。常福英经常回到娘家,向母亲抱怨自己的日子苦,“家内贫寒不得一饱”。考虑到女儿过得很苦,王常氏找到了51岁的朋友何王氏想办法。何王氏经常往返于北平和张家口“买玉米面”。在何王氏看来,常福英既没有什么特别的技能去做工,也没有本钱做生意。于是她“与顺治门外石虎胡同张老太太、又张家口一魏姓一同商妥,将常福英卖在张家口太平街三顺下处混事,使钱押账,系五百元,期限三年半”。1943年4月初,何王氏和她的两个朋友瞒着常福英的丈夫,帮助她离家出走。“该下处花费用五十元,常福英她手存一百五十元,来往盘费用五十元”,余下的250元则由何王氏等人均分。[北平伪地方法院,J65-7-12467,何王氏和张张氏,1942年。]

上述两个案例表明,离家出走的妇女需要他人的帮助以便找主改嫁、建立新关系、寻找寄宿家庭,或在某些情况下卖身为妓。在所有这些情况下,妇女需要各种各样的帮助,比如确定旅行路线、了解火车时刻、寻找临时住所、购买火车票和汽车票等,从而得以游走于不同的婚姻关系、家庭或居住地。也总是有人愿意帮助妇女离家出走,借用任思梅的论点,许多人已经发展出了“充分的地理意识”,能够准确地估计行程的时间和距离,同时也更好地认识这些合法和非法交易过程中包含的收益和风险[Johanna S. Ransmeier(任思梅),“‘No Other Choice': The Sale of People in Late Qing and Republican Beijing,1870-1935”,p.189.]。他们往往很愿意支付这些逃跑妇女的旅费,因为他们将这种花费看作一种投资,期待更大的收益。

买卖妇女

从上述两起案件可以看出,战时北平刑事审判中涉及的妇女生计来源有三个方面:生产劳动能力、生育能力和性能力。这三种能力其实是家庭和婚姻制度中的传统要素。例如,在清晚期,妇女通过在家从事农业劳动,更重要更普遍的是参与家庭手工业生产,或者只是操持家务,通过一系列的生产劳动,为家庭收入做出贡献。妇女的生育能力也至关重要,它是增加劳动力资源的基础,为家庭传宗接代创造了必要的生理与经济条件。至于性能力,明清时期的社会习俗和两性法律将性定义为“一种发生在合法婚姻关系中的两性关系”[Matthew H. Sommer(苏成捷):Sex, Law, and Society in Late Imperial China(《中华帝国晚期的性、法律与社会》),p.34.]。正当的两性关系是社会和道德秩序的基础,政府旌表贞节,奖励那些遵守两性道德规范的男女;政府还制定了严苛的法律,比如清中期的《光棍律》等,惩办强奸犯罪,惩处那些威胁妇女人身安全和家庭稳定的男子。[Vivien Ng,“Ideology and Sexuality: Rape Laws in Qing China”,in Journal of Asian Studies 46, no.1(February 1987),pp.57-70.]

自晚清以来的社会和法律改革声称要将家庭从其潜在的传统价值观中剥离出来,比如女性贞节、两性隔离和父母权威;同样,一些改革运动寻求削弱家庭对妇女生产能力、生育能力和性能力意义和价值的垄断。然而,一些历史学家认为,这些改革举措既没有改变中国前工业化经济时代家庭作为基本生产单位的现实,也没有改变在一个被政治动荡和社会经济变化撕裂的社会中,家庭作为社会秩序支柱的观念。例如,葛思珊指出,“五四”时期的激进分子“不再相信建立在传统道德基础上的家庭能够维持社会的稳定,但仍然承认社会秩序是始于家庭的”[Glosser L. Susan(葛思珊),Chinese Visions of Family and State,1915-1953, p.10.]。“小家庭”,或称“核心家庭”,受到政治领袖、社会改革家和商业团体的由衷认可,将家庭视为“激变世界中的避风港”和“可为国家抗争的训练场”[Glosser L. Susan(葛思珊),Chinese Visions of Family and State,1915-1953,p.4.]。总之,尽管他们对家庭的定义有所不同,但清朝和民国的政府官员以及社会领袖都尊崇和依赖家庭,把家庭作为维护社会秩序、促进男女平等与民国时期公民认同的最主要制度。

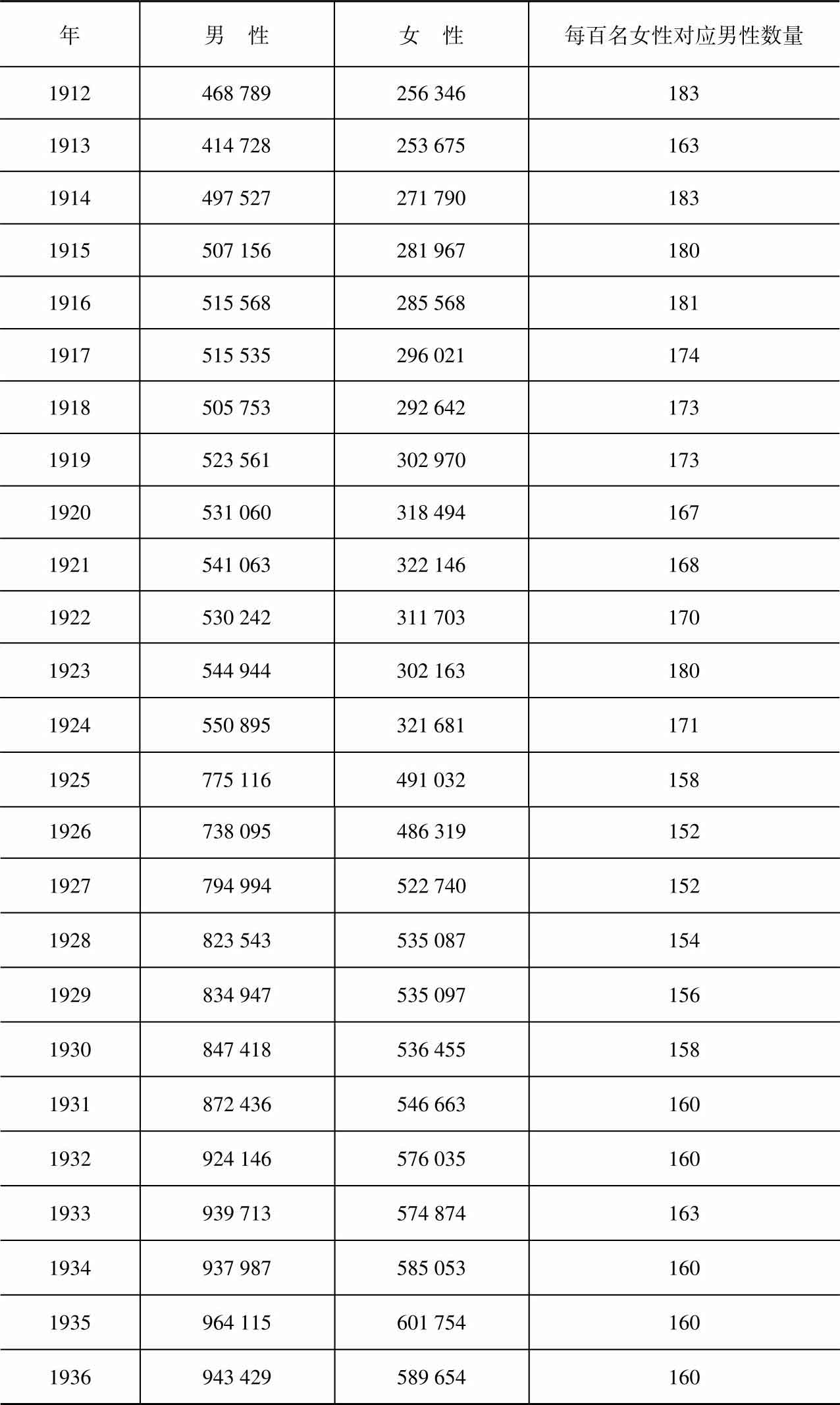

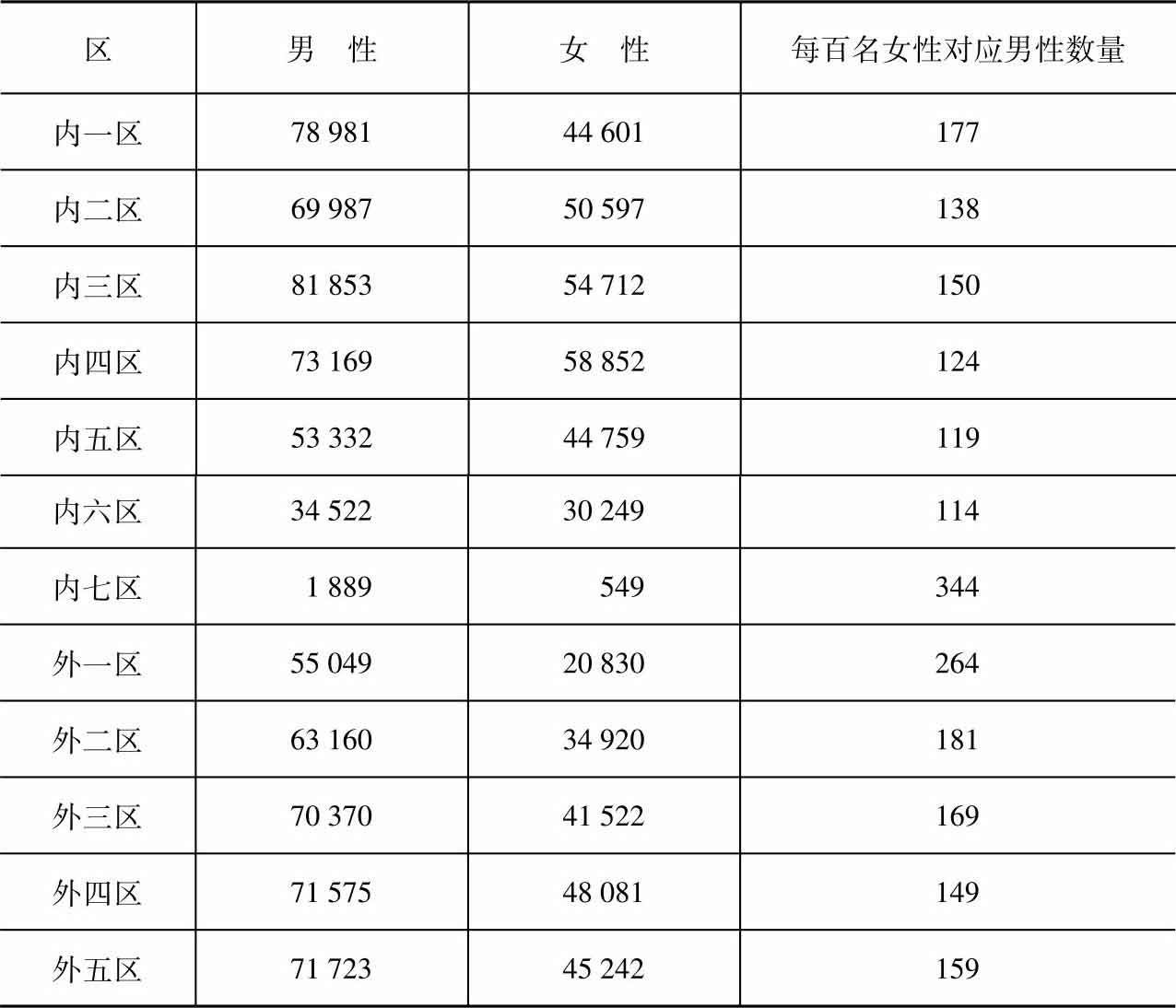

尽管在官方的道德话语中,家庭的重要性不言而喻,但刑事档案表明,总是有人试图在家庭框架之外定义妇女劳动能力的意义与价值。正如苏成捷在研究清朝底层社会“招夫养夫”的现象中所言,家庭,尤其是那些挣扎在社会经济边缘的家庭,将“妻子的身体”作为一种家庭资产,在必要时,可以用来换取粮食和其他生活必需品[Matthew H. Sommer(苏成捷): Sex, Law, and Society in Late Imperial China(《中华帝国晚期的性、法律与社会》),p.33.]。两个主要因素导致明清时期“招夫养夫”现象——男女性别比例失衡和贫困(这剥夺了社会底层男性结婚的机会)——而这种状况在民国时期并没有得到改善[Matthew H. Sommer(苏成捷): Sex, Law, and Society in Late Imperial China(《中华帝国晚期的性、法律与社会》),p.32.]。整个20世纪上半叶,北平所有城区的性别比例长期处于失衡状态(见表5.1和5.2)。男性人口数量普遍超出女性人口60%到70%。在一些商业和政府机构集中的地区,这一比例甚至可能高达200%。结婚的比例很低,处于适婚年龄的男性人口中有一半是单身[韩光辉:《北京历史人口地理》,283—285页。]。在这样的人口结构中,需要并包容了一系列的安排。有一些是合法的关系:合法的婚姻承诺了经济上的保障,并为妇女提供了安定下来组建家庭的途径;经济状况不佳的男性可以娶寡妇,实现传宗接代的愿望。还有一些是游离于传统家庭之外的人:女艺人、妓女和受经济胁迫的妇女经常会成为妾室;弃夫潜逃的妇女们与她们的新伴侣同居,甚至可能结婚;经济困顿的家庭会把未成年女儿卖作童养媳,以换取食物或更好的生活条件;最后,卖淫是一种相当直接的交易,将妇女的身体商品化。

▼表5.1 北平的性别比例(1912—1936)

▲资料来源:北京市档案馆藏资料,1949年以前,12-2-132,北平市伪政府警察局,“自民国元年来户口统计表”,1937年9月。

▼表5.2 北平男女性别比例(1945年)

▲资料来源:北京市档案馆藏资料:1949年以前,12-2-295,北平市政府统计室,“北平市统计总报告”,1945年。

警方记录和刑事档案揭示了一个事实。

抗战爆发之前和日伪统治时期的北平,一直都存在一个巨大的市场,买卖妇女的生产能力、生育能力和性能力。这种持续的对妇女的需求,培植了人际关系的网络和服务,满足了买卖妇女的活动。这些需求和服务还催生出明显的亚文化,允许人们探索传统家庭环境之外的妇女劳动的价值。市场使再婚、纳妾、重婚、私奔、同居、卖淫等选择成为可能,这些都是日常生活艰难所带来的特殊选择。这些选择往往损害了家庭的体面;但身处困境的妇女可能会发现,这对她们以及市场和亚文化群体而言,是某种解脱而并非不堪。其中一个原因是,通过选择上述任何途径,妇女都有可能把自己从迫在眉睫的贫困危险或无法忍受的关系中拯救出来。此外,买卖妇女的市场和亚文化并不排斥家庭的本质意义,家庭依旧是最终的经济安全网和稳定感情关系的港湾。买卖妇女的市场和亚文化为妇女提供了一种暂时离开家庭生活的可能,但是妇女不至就此沦为绝对的社会弃儿。同时,买卖妇女的市场和亚文化还创建了一个由朋友、邻居和媒人共同参与的更大“代理”家庭,这些人可能会引导妇女进入一个新的家庭、婚姻或更稳定的关系。因此,买卖妇女的亚文化,作为“更广义层面文化下一种情况尚可且无大碍的组成部分”[Howard P. Chudacoff, The Age of the Bachelor: Creating an American Subculture, Princeton: Princeton University Press,2000, p.12.],对于占主导地位的家庭价值观并未进行彻底否定,而是对它们进行重新解读,以适应妇女在困难时期的生存需求。

任思梅的研究展现出民国初期买卖妇女市场的一些新变化。人口流动是多向的,有从农村流向城市,有从边缘流向中心;而另一些人则选择反向流动,以寻找更多的机会。许多犯罪组织利用新增的交通网络,尤其是铁路,突破了人口交易活动的地缘范围,这就产生了针对妇女的跨地区市场交易[Johanna S. Ransmeier(任思梅),“A Geography of Crime: Kidnapping between Rural and Urban Spaces in Early Twentieth-Century China”,paper presented at the Annual Meeting of the Association of Asian Studies, Toronto, March 2012.]。在日伪统治时期,买卖妇女的活动也未曾中断。这一时期的刑事档案表明,战争既没有改变当地人口长久以来性别比例失衡的状况,也没有改变将妇女身体商品化的社会风气。此外,在沦陷的北平地区,蓬勃发展的性交易需要女性的性能力和生育能力,这进一步促进了买卖妇女的活动。

在这种持续不断市场需求的推动下,再加上各种现代交通工具的便利,犯罪组织在这一时期的活动十分猖獗。买卖妇女已成为一种有组织的、设计缜密和专业性很强的犯罪活动,而且活动范围已经超出了本地甚至区域范围。诱拐者运用各种手段来控制受害者,如欺骗、暴力、胁迫等,最简单有效的方法是将受害者带离家人和家乡。距离能够创造机会,也降低了诱拐者面对的风险[Johanna S. Ransmeier(任思梅),“‘No Other Choice': The Sale of People in Late Qing and Republican Beijing,1870-1935”,p.184.]。一个典型的例子是,1943年3月,35岁的许高氏谋划把16岁的少女唐小龙带出北平,转卖给妓院。唐小龙供称“十岁丧父,后因母双目失明,经伊带领讨饭为生”。一次她在天桥附近行乞时,偶然结识了许高氏。后来许高氏告诉她,“跟伊到张家口贩运小米可以赚钱”。由于当时日伪政府刚刚实行全面粮食配给计划,使得零售市场上的主要粮食短缺,走私粮食可以谋取不小的利润。唐小龙动心,但“说回家告知我母亲,伊说恐怕别人知道也要去,伊无法带领,伊说由伊与我家送信”。唐小龙“信以为真,随跟许高氏同不识人蔚振起及少女吕姓偕往西直门火车站,更有一不识之赵姓老妇在彼守候,经蔚姓带买车票后自行走去”。一路之上,赵姓老妇让唐小龙称自己为姨妈。在他们到达张家口之前,赵姓老妇带着两个女孩在宣化县下车,住进旅馆。随后,唐小龙无意中听到赵姓老妇和别人谈话,得知要把她卖入妓院的打算。唐小龙害怕之余,“乘赵姓睡熟未起之际,我借赴厕小便,乘隙逃出该店至宣化车站,我因无钱购买车票,遂在该处哭泣,适有不识旅客二人向我询问”,唐小龙如实讲述经过,“凑钱买的半价车票,搭乘火车返回北京报案”。[北平伪地方法院,J65-7-11586,许高氏,1943年。]

唐小龙的遭遇和警察局的记录揭示了一些人贩子用来掩盖他们犯罪阴谋的基本伎俩。首先,人贩子会伪装成受害者的家人;其次,为了避免引起警察的注意,他们从不集体行动,还会在不同的车站上车;再次,长途旅行会被分成若干段,团伙成员先从北平最近的车站买单程票上车,如果一切顺利,就会再买票走完剩下的路程;然后,为了避开安全检查严格的北平车站,团伙成员乘人力车到某个中间站上车,完成接下来的路程;最后,团伙成员虽然乘同一趟火车旅行,但往往会分坐不同车厢。[周叔昭:《北平一百名女犯的研究》,145页。]

在一起案件中,警察于1942年7月4日在前门东站截获一名年轻女子。她被带到当地派出所,经讯问她交代自己叫余四官,现年16岁,为“江苏吴县人,现住该县城内临顿路门牌四百六十号”。在案件记录中,“伊家开设茶馆为生,于六月二十二日经伊母倪氏之女友樊郭氏及素不识人马吉铃,将伊骗来京游逛”。经过两天的火车旅行,他们一行三人到达北平。余四官口供显示,三人下车后,“由马吉铃将伊送到宣外麻线胡同十八号钱元和家中寄居,共住五日之后,经马吉铃同樊郭氏二人送往远东饭店住宿一夜,于次日晨由马吉铃将伊接到大宝吉巷马家稍候多时,复经马吉铃将伊卖给储子营51号田家,身价洋一千元正,并给伊洋二十五元零用”。樊郭氏和马吉铃把钱交到余四官手中,然后径自离开,此时余四官才知道自己已经被卖为娼。而她暂住栖身的田家,“声称不久为娼,并有终身字据,监视不准外出”。余四官“在田家共住三日,于七月四日午后十五时余乘田姓女人午睡,田姓男人与人打牌之际,私自逃出。因伊手中尚有洋二十五元,拟到车站乘车回家。讵到前门车站被女警盘获,此时田姓男人前来车站追伊回去,见伊在女警身旁,该田姓男人害怕逃走”。[北平伪地方法院,J65-6-2309,樊郭氏和马吉铃,1942年。]

在这两起案件中,受害者都是未婚少女,这也印证了周叔昭的发现。为了研究20世纪初北平臭名昭著且司空见惯的诱拐犯罪,周叔昭从当地主要报纸上“犯罪专栏”中登载的案件与监狱里的犯人名单入手,开始收集材料。在获得监狱管理部门的许可后,她开始采访女犯人,希望通过女犯人自己的供述,来揭露犯罪团伙的内幕[周叔昭:《北平诱拐的研究》,5页。]。在周叔昭通过采访确认的325名受害者中,97.54%是妇女或少女,最易成为受害者的是那些单身、年龄在15到20岁之间、未受教育和无职业的妇女。周叔昭还发现,大多数受害者是在被诱拐出来后,被卖到妓院的。[周叔昭:《北平诱拐的研究》,5页。]

警察局一般会保留妓院的营业许可和妓女的个人注册信息,以便核查。这些卷宗表明了妓女的不同出身和阶层。余四官的例子,有助于我们探究妓女地域来源。她的家乡苏州,长久以来是人们公认的明清中国精致繁华之地。苏州一带,文人们吟诗作画,觥筹交错,奢靡的宴会和夜游为世人称道。苏州女子被认为是中国传统女性之美的代表,由此也使得苏州的歌妓闻名全国。这座城市留存了美的文化,在20世纪早期仍然是柔美气质的象征。贺萧曾提到在20世纪初的上海妓女中有着所谓“苏州头牌”,上等妓女多来自苏州和其他江南城市,而苏州方言亦成为上等妓院中的“官话”[Gail Hershatter(贺萧),Dangerous Pleasures: Prostitution and Modernity in Twentieth-Century Shanghai(《危险的愉悦:20世纪上海娼妓问题与现代性》),p.54.]。北平的上等妓女,也几乎为南方的女子,特别是那些苏州女子所垄断。一位外国人观察道:

北平的女孩在这方面并不很在行,因为她们缺乏优秀舞女所需的身体条件,她们天生性子慢且害羞。因此,时髦舞厅的经理们会从上海、苏州等地聘请舞女。那里的舞女被认为是中国最漂亮的女孩。[I. L. Miller,“The Chinese Girl,1932”,in Chris Elder ed., Old Peking: City of the Ruler of rhe World, p.123.]

在低等的妓院中,三分之二的妓女来自北平周边地区。最大的外地妓女群体来自河北省。在1912年,有3000多名登记在册的妓女在有营业执照的妓院工作[麦倩曾:《北平娼妓调查》,见李文海主编:《民国时期社会调查丛编:底边社会》,493页。]。在不到10年的时间里,妓女的数量增加了30%,并一直保持稳定,直到1949年共产党接管这座城市。然而,妓女人口的构成在这一时期发生了变化。从1919年到1929年,上等妓女几乎减少了一半,这主要是由于国民党政府决定将首都南迁,城市的富裕政要和官僚大批离开[麦倩曾:《北平娼妓调查》,见李文海主编:《民国时期社会调查丛编:底边社会》,493页。]。下等妓女填补了“精英”同行们留下的空间。

很多从事买卖妇女的人贩子都深谙拐卖之道,他们手段多、知识丰富、有良好的人际关系,能把被拐妇女牢牢控制在手中。这些人贩子积累了足够的经验,用成熟的策略避开警察的注意,这些经验令他们的犯罪生涯十分“成功”。而一些人贩子本身也从事卖淫业。在余四官的案件中,诱拐她的马吉铃为上海人,“因上海生活艰难,无法维持,将伊生长女、次女均送上海舞台充当舞女,三女现在石头胡同金美院充妓女。”马吉铃与妓院老鸨、管理者、姆妈、厨师、打手和仆人的关系,使得她对妓女的人选和身价颇为了解。因此,她可以与诱拐者和人贩子合作,锁定妓院老板合意的目标。她选择诱拐余四官,不仅因为这个女孩来自苏州,还因为她已经完成了小学教育,能说一口流利的普通话,这些无疑会抬高她的身价。

作为一个人口流动稳定的中心城市,北平不仅是这类犯罪团伙的终点站,还扮演着冼玉仪(Elizabeth Sinn)所说的“中转站”(in-between place)角色。“中转站”一般是交通便利和旅游服务集中的地方,在这里“旅游设施发达,出行自由且安全”[Elizabeth Sinn(冼玉仪),“Moving Bones: Hong Kong's Role as an‘In-Between Place' in the Chinese Diaspora”,in Cities in Motion: Interior, Coast, and Diaspora in Transnational China, edited by Sherman Cochran and David Strand, Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California,2007, p.249.]。北平为人们提供了配套的旅行服务——从便利的客运交通到精心设计的住宿设施——这样,男女都可以很容易跨越地理和行政界限来开拓市场需求。随着时间的推移,人贩子们扩展了他们的犯罪网络,并且对地理区域和交通路线也更加熟悉。周叔昭提供的统计数字大致描述了诱拐犯罪的地域规模,有超过一半的女性受害者(54.23%)被卖到北平以外的地区,既包括河北一带,也远至辽宁、吉林、山东、察哈尔和绥远等地[周叔昭:《北平诱拐的研究》,59—62页。]。发达的铁路与公路运输,使人贩子能够将妇女拐卖到华北各地妓院集中的地方。

走私商品

1943年农历五月初五这一天,60岁的寡妇刘魏氏到冰窖胡同9号探望侄女李学贞。二人在闲谈时,李学贞提到她的“两姨姐夫”毛宝和家中贫困,现有一事相托。毛宝和“原系拉三轮车”为生,因为“脚烂了”,只好赋闲在家,“是以家中生活困难异常”。为了接济家用,毛宝和托李学贞给自己的媳妇毛傅氏“谋事”。李学贞之所以将此事告知刘魏氏,是因为她的这位亲戚“曾由京往张家口贩运布面等物”,看似能施以援手。刘魏氏此时也有烦恼,她新近丧夫守寡,这样的家庭变故也影响了她的经济生活,要知道在20世纪早期的北平,守寡几乎就是贫穷的代名词。听完李学贞所说毛傅氏的遭遇,刘魏氏看到了一个赚钱的机会。她和李学贞决定把毛傅氏拐卖到张家口,但要做成此事,首先需要把毛傅氏从家中带出。于是二人告诉毛傅氏,可以在“东城当奶妈”,“说是每月三十元,并说试工二三日后,就可往家里拿七十元,可以买药治病”。按照北平当时的粮食批发价格,这笔钱可以买10斤米、12斤小麦粉或者24斤玉米粉[财政部冀察热区直接税局北平分局,J211-1-4,“北平批发物价调查表”,1943年。]。虽然承诺的薪水无法让毛傅氏彻底摆脱经济困境,但对她而言,这份工作仍具有吸引力,因为至少能马上在经济上有帮助。毛傅氏接受了这份工作,毛宝和也应允了这个安排。[北平伪地方法院,J65-7-12301,刘魏氏、李学贞,1943年。]

1943年8月29日,毛傅氏离开家,但是没有去“东城当奶妈”,她被带上了开往张家口的火车,下车之后被送到张家口上埠24号卖与一户张姓人家。留在北平家中的毛宝和盼着用妻子的薪水治病,却始终无法得到她的消息,“钱未寄回,人亦不见”,于是他决定找到李学贞和刘魏氏问个究竟。“今日我至李学贞家询问,她言说由他姐家伯母这刘魏氏介绍,赴张家口谋事走去,现在我妻在张家口患病,不能回归等语。”毛宝和觉得其中蹊跷,即刻向警察报案。1943年11月30日,毛保和向北平伪地方法院提起刑事诉讼,以“以赢利为目的诱拐和贩卖人口”的罪名起诉刘魏氏、李学贞。在法庭调查中,刘魏氏承认她在张家口有很多当地的熟人,事实上,在她带毛傅氏前往张家口之前的4个月里,就已经往返过张家口6次。她还提到,自己往返两地“弄点粮食卖”,从中牟利。

刘魏氏的商业手段和地域流动性根植于连接北平和周边省份的贸易网络,合法与非法流通的货物和人员在这个区域系统已经流动了几个世纪。例如,清代商人从蒙古和俄罗斯把牲畜、毛皮和鹿茸带到张家口,换取中国内地出产的茶叶、棉布、烟草、丝绸、药材和炊具[王玲:《北京与周围城市关系史》,北京:北京燕山出版社,1988年,175页。]。大约在19世纪中期,俄罗斯尼古拉·普尔热瓦尔斯基(Nicholas M. Prerejevalsky)上校在他的旅行日记中写道:

在夏天,所有的骆驼都被赶到大草原上吃草,在那里它们换毛,为新的工作恢复体力……贩运茶叶的驼队成为蒙古东部一个非常有特色的景致。初秋,也就是9月中旬,可以看到成群的骆驼从四面八方聚集到张家口,它们备好了鞍,准备驮着4箱茶叶(大约400磅)穿越沙漠。[Nicholas M. Prerejevalsky, Mongolia, the Tangut Country, and the Solitudes of Northern Tibet, pp.35-36.]

商品交换把张家口变成了一个具有相当人口规模的多民族共居贸易中心[根据Nicholas M. Prerejevalsky的记载,帝国末期的张家口居住着7万各族居民,包括汉族、穆斯林少数民族,以及“两名新教传教士和几名从事茶叶贸易的俄罗斯商人”。见上书,35页。]。京绥线通车后,货运列车很快取代了骆驼商队,并使铁路成为地区贸易的主要载体[京绥铁路管理局编译课编:《京绥铁路旅行指南》,北京:京绥铁路管理局编译课,1922年。]。但日本占领和战时经济政策破坏了既有的体制,也助长了非法贸易。

从字面上讲,“走私”是指“一种秘密的经济活动,是未经允许将一种被管制的物品带出和送入某区域”[Peter Andreas, Smuggler Nation: How Illicit Trade Made America, p.Ⅹ.]。走私是一个国家标定和守卫其行政边界,严格限制跨境交易活动后的结果。从这个意义上说,1937年日本的侵略把华北变成了战区,极大破坏了中国主权统一。一旦恢复了和平与秩序,该地区便会面对统治政权的加强管束。该地区是张家口与北平两地贸易交通的交会处,通过这片区域的通道西段由“蒙疆联合自治政府”控制,东段则处于“华北政务委员会”的管辖下。但是,伪政权只能控制城市地区和沿着守卫良好的交通线分布的贸易中心。在这些“点”和“线”之外的地区,政治局势往往更加复杂。

在战时的华北,走私不仅意味着未经授权的跨境交易,而且特指那些发生在沦陷区和由国民党或共产党控制的地区间贸易。当战争爆发时,随着日军的深入,国民党的地方政府被驱逐,在很大程度上由伪政权取代。但是,国民党的残余部队和一批由国民党支持的游击队仍然坚守在一些偏远地区。他们仍保持着军事力量,经常维护社会秩序。而共产党则是第三股力量,尽管他们尽量隐藏了自己的力量,但仍是沦陷区内的一股政治势力。从1938年开始,共产党武装力量成功地渗透进入敌后,并建立了两种形式的势力范围:在“革命根据地”,共产党能够维持自身的军事力量,并稳定社会秩序;在“游击区”,正规军和游击队不断袭击敌人阵地,这使得共产党成为一股极具威力的反抗力量。割裂的政治地域形势引发了大量的流血冲突,因为各方势力相互倾轧以谋求利益。由于各方都在出台禁运条例,盘查边界,不断增加管制物品名录,凡此种种,破坏了日常的跨境贸易。

另外,跨区域的毒品贸易催生了更频繁、更持久的犯罪动机和走私机会。烟毒,即鸦片、吗啡、海洛因等化学合成毒品,自19世纪初就已经进入中国政治经济学的讨论范畴。政治和社会领导人多次发起“针对烟毒的战争”。然而,烟毒交易不仅一直存活了下来,而且规模已扩大到成为中国经济活动中利润最丰厚的行业之一,成为资金紧张的中央和地方政府看重的可靠收入来源。同时,吸毒还成为一种流行的休闲活动和城市消费文化的一部分。

对于当时中国吸毒成瘾的程度和毒品交易中的货物数量进行量化并非易事,但估计的数字却很多。一个在较大程度上得到认可的统计数据表明,在19世纪最后10年中,大约有1500万鸦片吸食者,约占中国总人口的3%[Jonathan D. Spence(史景迁),The Search for Modern China,2nd Edition, New York:W.W. Norton & Company,1999, p.154。Zhou Yongming(周永明),Anti-Drug Crusades in Twentieth-Century China(《20世纪中国的禁毒史》),Lanham: Rowman &Littlefield Publishers,1999, p.20.]。历史学家郑扬文援引了一个统计数据,1935年,在日本侵华前夕,在总数478084651人的人口中,有3730399人吸食鸦片或其他现代毒品[Zheng Yangwen(郑扬文),The Social Life of Opium in China, New York: Cambridge University Press,2005, p.186.]。在同一年,根据历史学家肖红松和韩玲援引的另一份统计数据,当时河北省(包括北平和天津市)有20万到30万吸毒者[肖红松和韩玲还引用了美国财政部官员的另一项估计。据美国统计,河北省有鸦片吸食者30万人,海洛因吸食者150万人,吗啡吸食者80万人,其他毒品吸食者20万人。肖红松、韩玲:《民国时期河北省的烟毒吸食问题》,载《河北学刊》2007年第3期,117页。]。谈及鸦片生产,中国国民拒毒会在1924年至1925年的日内瓦国际禁毒会议上报告称,中国“年鸦片生产量至少增加了15000吨,这占到了全球鸦片生产产量的88%”。 北平与3个罂粟广泛种植的省份相邻——北部是热河省,西部是察哈尔和绥远省。抗日战争前的那些年,从察哈尔、绥远到北平、天津等大城市的年运输量达7亿多两。[肖红松、李真:《抗战时期日本毒化河北实态研究》,载《日本问题研究》,第23卷,2009年第2期,6页。]

20世纪早期的统治者,无论是地方军阀、国民党、傀儡政府还是地方当局,都把毒品视作获取税收的权宜之计,也就顾不上考虑其对公共健康的危害了。官员们以“寓禁于征”的名义,对毒品的种植、运输和消费等制定了一系列的税收和罚款。据爱德华·斯莱克(Edward Slack)的研究,1934年至1936年,国民党中央政府的总收入分别为8.96亿法币、10.31亿法币和11.82亿法币;而在这三年中,鸦片税收“各占总收入的11.2%、10%和9.5%,在非借款收入中排名第三,仅次于海关税和盐税”[Edward Slack,Jr.Opium, China's Narco-Economy and the Guomindang,1924-1937,Honolulu: University of Hawaii Press, 2001, p.148.]。在地方一级,毒品税收可以补贴一系列行政开销和社会项目,包括警察、教育、修建堤坝、遣散地方武装、仓储和公共福利;“而这一税收中的最大份额又被用来填补各省军事开支的黑洞”。[Edward Slack,Jr.Opium, China's Narco-Economy and the Guomindang,1924-1937, p.121.]

蒋介石的南京政权深知鸦片贸易对各省财政的重要性,有意集中实行包税制,希望“剥夺地方军阀割据的根源”[Edward Slack,Jr.Opium, China's Narco-Economy and the Guomindang,1924-1937, p.148.]。1935年4月1日,国民党政府宣布了一项有关毒品的重大政策改革措施,即用“绝对禁止”取代了“寓禁于征”。新的禁毒运动誓言要在2年内消除所有危险毒品,特别是吗啡和海洛因,并在6年内消除所有鸦片的生产和消费[有关这场运动的更多信息,参见Edward Slack,Jr.and Society: China's Narco-Economy and the Guomindang 1924-1937和Zhou Yongming(周永明),Anti-Drug Crusades in Twentieth-Century China(《20世纪中国的禁毒史》)。]。在很大程度上,这是一场彻底失败的运动:“鸦片还是像以前一样可批发和零售,在1936至1938年期间,经营鸦片等的商家没有减少,而是增加了。”[Zhou Yongming(周永明),Anti-Drug Crusades in Twentieth-Century China(《20世纪中国的禁毒史》),p.83。]由于毒品交易规模过于庞大,根本不可能在短时间内根除;许多政府官员和烟土贩子都是既得利益者,所以肯定会阻挠禁烟运动。

日本占领华北地区之初,伪政府就放弃国民党“绝对禁止”的禁毒政策,重新实行“寓禁于征”。为了让政府在毒品交易方面拥有近乎垄断的地位,伪政府成立了两个新的机构:“华北禁烟总局”,监督鸦片种植、运输和销售;“华北土药业公会”,负责制生鸦片,制造鸦片烟具,把鸦片卖给吸食者等[李真:《日本毒化河北实态研究》,硕士论文,河北大学历史学系,2010年,13—17页。]。这些机构的唯一目标是根除未经授权的交易和未经许可的生产和消费,从而确保政府从毒品中获得最大的利润。

鉴于毒品贸易对伪政府财政的重要性,官员们不仅试图垄断毒品贸易,还采取极端措施扩大鸦片种植和改良。例如,绥远省官员向农民免费发放罂粟种子,并免除了农民的兵役和劳役。日军甚至一度动用飞机喷洒杀虫剂来保护罂粟田。在张家口,伪政府雇用了170多名全职工人,建成了一座鸦片精炼厂,日炼制能力达115200两[李真:《日本毒化河北实态研究》,29—31页。]。在日本占领时期,热河、察哈尔和绥远3个省发展成为主要的毒品生产地,而该地区的2个主要城市——北平和天津——都为毒品提供了巨大的消费市场,并成为毒品运往小城镇的分销中心。

伪政府不仅设立了两个正式机构,还对毒品交易的每个环节颁发许可证,这反映了伪政府决心管控毒品流通秩序。然而,这种垄断并没有如官员们热切期盼的那样成为现实。在热河省的统计数据中,伪政府未能实现绝对控制,例如,1943年热河省的鸦片总产量达到了1400万两。其中,伪政府收购500万两,另外300万两在省内消费,剩下的600万两“全部走私到外地”[Zhou Yongming(周永明),Anti-Drug Crusades in Twentieth-Century China(《20世纪中国的禁毒史》),p.8.]。在蓬勃发展的毒品市场中,走私所带来的巨额利润简直令人无法抗拒。例如,1943年,当官员从普通农民手中购买鸦片时,1两鸦片价值30元左右;当鸦片被贩卖出省时,价格增加到大约60—70元,在北平进一步上涨到150元,最终在哈尔滨可卖到180元。[肖红松、李真:《抗战时期日本毒化河北实态研究》,4页。]

甚至日本军队也积极参与这种走私贸易。他们经常绕过中国边境检查,为伪满和华北之间的鸦片贸易开后门。利润直接进了日本军队的腰包,伪政府的金库里什么也没留下[肖红松、李真:《日本毒化河北实态研究》,9页。]。普通百姓,无论男女都通过种植罂粟和走私毒品等来满足市场需求。与粮食等其他官方控制的物资相比,毒品的利润高、更轻、更易隐蔽和存放,是女性走私者的最佳选择。那些人口贩子经常对受害者允诺,为他们提供机会走私鸦片赚钱,这也是引诱受害者的常用手段。[周叔昭:《北平诱拐的研究》,133页。]

除了毒品,在战时的北平最受欢迎的走私商品就是粮食。许多因素,如不断恶化的食品短缺,伪政府掠夺性的粮食管控政策,优先考虑军队供应而不是民用消费,还有出于生存本能在黑市倒卖粮食等,都进一步促进了粮食走私。在日伪统治的最初几年里,北平的食品供应和食品价格基本保持了稳定。然而,在表面稳定之下,问题丛生。战争是其中一个原因。军事行动破坏了乡村地区的农业生产。此外,日本人和伪政府扩大鸦片生产的政策,进一步影响了农业生产[浅田乔二(Asada, Takatsugu):《1937—1945日本在中国沦陷区的经济掠夺》,袁愈佺译,上海:复旦大学出版社,1997年。]。但战时的粮食危机不仅是生产的问题,也是分销的问题。

历史上,北平地区一直依赖从外地调入粮食来满足消费。李明珠(Lillian M. Li)和崔艾力(Alison Dray-Novey)在对清代北京的粮食政策和粮食供应系统的研究中指出,清代的北京面临“华北自然状况不稳定、易受旱灾和洪灾影响的农业环境”[Lillian M. Li(李明珠),Alison Dray-Novey,“Guarding Beijing's Food Security in the Qing Dynasty: State, Market and Police”,in Journal of Asian Studies 58, no.4(1999),p.996. 若要深入研究清代北京和华北地区的食品供应,参见Li Lillian(李明珠),Fighting Famine in North China: State, Market, and Environmental Decline,1690s- 1990s(《华北的饥荒:国家、市场与环境退化,1690—1949》),Stanford: Stanford University Press,2007。]。官员们采取了各种方法,来养活这座城市的所有居民,从皇室贵胄到官僚阶层,再到在清政府统治下上百万的普通居民。通过漕运,每年从南方和其他地区调运粮食入京,保证了粮食总量和品种的多样性。政府管理的仓储体系贮存了大量粮食,如遇天灾人祸,政府可以将这些粮食出售,平抑粮价。官员们通过限制“粮店的规模、位置和库存,来监管粮食市场”,同时惩罚囤积和哄抬物价等行为。最后,主要由私人慈善机构经营的粥厂也在帮助穷人方面发挥了作用。所有的措施都是为了确保“帝都的居民找不出政府在保障民生方面的错误”。于是,居民对于粮食安全的期待“被极大地满足”,李明珠和崔艾力看到,“即使在社会问题丛生、民生凋敝的19世纪,粮食问题也并未成为北京地区政治管理的焦点”。[Lillian M. Li(李明珠),Alison Dray-Novey,“Guarding Beijing's Food Security in the Qing Dynasty: State, Market and Police”,in Journal of Asian Studies 58, no.4(1999),p.993.]

在经过了清朝成功的粮食管理相关实践之后,北平居民一定已经习惯了政府对于粮食供给的严苛手段。然而,在战时,当他们指望政府来保护他们最基本的粮食需求时,却发现战时官员和他们的日本人上级有其优先考虑的对象。战时的粮食政策优先满足军事作战,而不是致力于“满足平民日常生活需要”[笔者借用Pierre-Etienne Will(魏丕信)、R.Bin Wong(王国斌)和James Lee(李中清)著作中的话。参见Nourish the People: The State Civilian Granary System in China, 1650-1850,edited by Pierre-Etienne Will et al,Ann Arbor: University of Michigan, Center for Chinese Studies,1991。]。日本的战线漫长,粮食需求极大,显然无暇顾及北平居民的日常粮食供给。战时粮食管控由三个机构负责:一是粮食管理所,负责制订粮食供应计划,向地方政府发放粮食采购配额。其次是采运社,负责管理粮食批发商群体。在沦陷区,主要的批发商都是日本私人公司,他们负责从当地零售商那里采购粮食,并沿着铁路把它们运送到粮仓[浅田乔二(Asada, Takatsugu):《1937—1945日本在中国沦陷区的经济掠夺》,14—15页。]。最低一级的食品管理机构是合作社交易所,负责建立交易市场,由县长监管。它的唯一任务是组织粮食零售商从农民那里收集粮食,然后把它们运送给批发商。[浅田乔二(Asada, Takatsugu):《1937—1945日本在中国沦陷区的经济掠夺》,16页。]

当日本进一步加强其在华南和太平洋战区的攻势之后,华北伪政府不仅收紧了粮食控制,其他资源,如布匹、燃料、药品、金属制品等也都被认为是军用物资,禁止在市场上自由流通。由于伪政府试图定量配给日常必需品,并限制战时重要物资的流通,导致了黑市大规模扩张。在一个饱受饥饿蹂躏的世界里,粮食成为一种宝贵的资源;因此,黑市为人们提供了一种绕过政府管控获得生存所必需粮食的途径。其他物品的非法贸易在数量和种类上也有所增长。1942年3月边区调查组官员们发布的一组统计数据显示,在北平周边的检查站,查获的物品种类繁多,包括“盐、落花生、铜锡、木料、落花生油、芝麻油、棉花、棉丝、小米、豆类、稻草、小麦、煤球、猪肉、注射液化学药品、染料”等。[“华北治强总部第三次治运成果”,载于北京市档案馆:《日伪在北京地区的五次强化治安运动》,305—306页。]

日本占领军与傀儡政权认为这种非法贸易是一股威胁战时经济政策和城市安全的破坏力量。当走私者被抓捕之后,会被羁押数日,没收走私的货物。随着黑市的扩大和经济状况的恶化,伪政府为镇压非法贸易而采取的措施越来越严厉。被捕的走私犯可能会面临牢狱之苦,在羁押期间,还可能会受到日本宪兵和中国看守的折磨。在一起事件中,中国警方公开斩首了3名走私犯,并暴尸3日,以警告当地居民从事走私的后果[关清贤、李善文:《密输犯:反抗日本侵略者的经济封锁》,见《文史资料选编》,第38辑(1990年),162—164页。]。但这些严厉的措施并没有阻止人们继续投入非法交易当中,只是迫使人们在计划时更加隐秘和周全,采取更有创造性的策略,以避免在途中引起执法者的注意。

各种政治派别的机构和个人都积极参与了黑市交易。例如,共产党提高了收购价,吸引沦陷区的农民前来出售他们的产品[浅田乔二(Asada, Takatsugu):《1937—1945日本在中国沦陷区的经济掠夺》,72页。]。国民党通过在城镇、商业组织和交通设施中设立相关机构,来建立发展一个相当广阔的交易网,以此获取所需的物资。个体的走私者包括各色人等,如商人、商店店员、酒店经理、汽车司机、运输工人和流动商贩等[刘昊:《从档案史料看北京沦陷区人民为根据地购运物资活动》,载《北京档案史料》1987年第4期,50—56页。]。还有铁路职工,他们帮助走私者避开警察搜查,从中获取利润[关清贤、李善文:《密输犯:反抗日本侵略者的经济封锁》,见《文史资料选编》,第38辑(1990年),228—231页。]。妇女在非法生意中扮演了积极的角色,根据一项对北平至承德铁路沿线走私活动的调查,一些妇女会一次穿上十多条裤子,从而换取更多的粮食。

老舍的《四世同堂》描述了日伪统治之下的市民生活,其中也提到了妇女参与走私活动并从中获利:

原来,自从日本人统制食粮,便有许多人,多半是女的,冒险到张家口,石家庄等处去做生意。这生意是把一些布匹或旧衣裳带去,在那些地方卖出去,而后带回一些粮食来。那些地方没有穿的,北平没有吃的,所以冒险者能两头儿赚钱。这是冒险的事,他们或她们必须设法逃过日本人的检查,必须买通铁路上的职工与巡警。有时候,他们须藏在货车里,有时候须趴伏在车顶上。得到一点粮,他们或她们须把它放在袖口或裤裆里,带进北平城。[老舍:《四世同堂》,1088页。]

那些参与黑市交易的男女,并不认为自己是出于政治目的而进行抗日活动,也不觉得自己是在从事罪犯活动,他们只是想在政治危机和经济动荡的特殊时期保住性命。黑市是活跃于官方渠道之外的一种“平行经济”模式,而走私仅仅是另一种求生之道。妇女沿用了战前的市场体系来确定供给和需求,以此度过不断加深的经济危机。

结语

历史学家艾米·里克特(Amy Richter)曾指出,“铁路不仅使旅行更加便捷,还创造了新的旅行需求”[Amy Richter, Home on the Rails: Women, the Railroad, and the Rise of Public Domesticity, Chapel Hill: University of North Carolina Press,2005, p.18.]。19世纪美国铁路的扩张极大地提高了人员与货物的流动性,并“创造出一个新的国家空间”,“促进了城市、乡村和原野的融合”[Amy Richter, Home on the Rails: Women, the Railroad, and the Rise of Public Domesticity, Chapel Hill: University of North Carolina Press,2005, p.18.]。玛格丽特·沃尔什(Margaret Walsh)对20世纪美国长途汽车的研究中也有类似的发现。她认为妇女使用这些新式长途旅行服务,不仅是为了“探亲和购物”,也是为了“休闲活动”[Margaret Walsh, Making Connections: The Long-Distance Bus Industry in the USA, Aldershot, Ashgate,2000, p.181.]。交通运输技术和服务的创新也改变了中国人的经济和文化生活。例如,汪利平阐明,20世纪20年代铁路的开通,使杭州成为邻近上海新兴中产阶级的热门旅游目的地[Wang Liping(汪利平),“Tourism and Spatial Change in Hangzhou,1911-1927”,in Remaking the Chinese City: Modernity and National Identity,1900-1950, edited by Joseph W. Esherick(周锡瑞),pp.107-120.]。如果说铁路和现代公路促进了战前上海的旅游和城市休闲文化的发展,那么它们在日伪统治时期的北平则扮演了另一种角色,即帮助扩大了本地区的黑市交易网络。

战争和日伪统治使华北的政治版图四分五裂。该地区曾被三个伪政权分割统治,但实际情况还要复杂得多。日本人、伪政权、国民党和共产党这四股主要政治力量,都在此地维持了一定程度的军事存在,并建立了行政管理机构。尽管在政治上相互敌对,但是运输体系一定程度上将地区物资流动整合起来,黑市交易蓬勃发展。妇女的性能力和生殖能力也是交易的一部分,具有相当大的市场需求。为了满足需求,拐卖妇女的团伙开辟了一条跨地区的渠道,将妇女从外地带到北平,进入巨大且活跃的城市性产业之中。此外,城市中还有很多交易主要粮食和日常必需品的黑市。货物和人员的流动展现了技术进步、战争和占领等因素,是如何把地方和人民编织于同一张合法或非法的区域经济交易的网络之中。

道路成为速度、效率、生产力和进步的代名词,情报官员视其为战争中宝贵的战略资源。美国军事情报部门密切关注日本军队与日本企业操控的大规模交通运输体系,情报指出,华北交通株式会社“控制了华北所有的铁路、公路和水路运输”[National Archines and Records Administration, YK 5674,“Political and Economic Report on North China”,Office of State Service, China Theater, July 11, 1945.],其中,铁路部门经营着11条铁路。交通基础设施为日本的战争机器起到润滑剂的作用。特别是铁路,它将煤炭、钢铁和粮食等物资运送到军事要冲,帮助日本军队继续作战。学者的研究既关注铁路公路建设时的复杂过程,也着眼于由交通设施而引发的政治危机与军事行动。他们认为,交通设施是推动中国实现经济工业化国家愿景的重要支柱,也是中国民族主义与外国占领和国际资本主义剥削进行斗争之所在。

正如本章所展示,交通设施在当时的犯罪活动中也起到了重要的作用。铁路与公路确保妇女能穿行于婚姻、家庭和社区之间。妇女离家出走,模糊了合法行为与非法行为之间的界限。当妇女跨过自然和行政边界时,有时出于合法的动机,也有可能是参与犯罪计划。使用铁路与公路出行,对许多妇女的生存至关重要,但是对政府官员来说,日常生活中的跨地区旅行是其行政管理的噩梦,也时刻威胁着城市治安。