| 弃夫潜逃 | 收藏 |

第六章 流动的秩序

弃夫潜逃 作者:马钊

1944年,郑陈金荣年满18岁,家住北平内一区东观音寺前椅子胡同10号,在一家成衣行做工。她的丈夫郑振有年长她4岁,是前门外南孝顺胡同振大西服庄的裁缝。夫妇二人关系融洽,但是因为与婆家同住一院,难免有些婆媳矛盾,郑陈金荣尤其与大姑子关系不睦。在后来的证词中,她说大姑子“今年26岁,已经出聘了,每天家去竟跟我婆婆说坏话,说我不好,所以我们家里都不和睦”。更加令郑陈金荣失望的是,郑振有不敢得罪自家人,遇事总是袒护母亲与姐姐,郑陈金荣觉得“他们一家子,还有出门子的姐姐尽给我气受;没打过我,时常骂我”。日复一日,婆媳矛盾与姑嫂矛盾不断升级。1944年11月17日,郑陈金荣再次与婆婆大吵一架,“婆母以面茶碗砍其儿媳”,幸亏旁人及时劝阻,将二人拉开。当日全家无话,次日郑陈金荣离家出走。[北平伪地方法院,J65-9-1747,维英敏与郑陈金荣,1944年。]

在此之前,郑陈金荣常常去附近“一油盐店购物”,于是结识了佣工维英敏,两人有说有笑,关系越来越近。那天郑陈金荣与婆婆吵架之后,随即找维英敏商量办法。根据后来维英敏的证词所言,郑陈金荣“于下午七时余至家找英敏,谓其丈夫请英敏看电影。英敏之母谓其子不在家刚出去,且因该日时值‘汪故主席’逝世,停止娱乐之时,颇生疑惑,然亦未深究”。维英敏当日“六时下班回家,饭后七时被同事牛至楼约去,拜看郑凤林,并替家中沽酒,去时将酒瓶放在永顺公”,确实不在家中。当晚十一时左右,维英敏回到家中,遇到了在门口等待的郑陈金荣。二人都没有回家,“两人出前门,又回来在天安门马路上蹲了一夜”。当夜,郑陈金荣对维英敏说她不愿回家,要他帮忙离开北平。按照郑陈金荣的计划,她准备起身前往天津找她的姑妈,但是当二人乘车来到天津之后,郑陈金荣找寻姑妈未果。在接下来的几天里,郑陈金荣和维英敏再次搭乘火车,出入于车站、旅店,在大街上到处闲逛。二人最后在距北平80公里的落垡站下车,来到附近的青云镇,入住一家客栈。不料当夜正值保安队巡查,警察发现二人可疑,遂将他们拘留。

郑陈金荣的经历表明,一旦妇女决定离家出走,她们的冒险经常跌宕起伏。离家出走也经常导致妇女建立新的婚姻关系,以及穿行于不同的社区、地区、城镇或乡村,以期逃离原来的生活空间。有若干因素有助于妇女将离家出走的想法付诸实践:想要逃离令人不快的家庭处境或极度贫困的生活的意愿;不断扩大的交通运输系统和改进的旅店设施等有助于安排出行;此外,社会环境发生了改变,允许妇女在公共空间抛头露面。郑陈金荣一案中,警察调查和法庭讯问为我们提供一个窗口,来分析从清代法律观念到新的民国法典如何重新考察妇女在公众面前扮演的角色和遵从的规则。清代的性别规范认为,妇女一旦离开家庭内闱与陌生男性接触,就会被引诱做出不检点甚至淫荡的行为,破坏了基于“内外有别”的性别道德秩序[Weikun Cheng(程为坤),City of Working Women: Life, Space, and Social Control in Early Twentieth-Century Beijing(《劳作的女人:20世纪初北京的城市空间和底层女性的日常生活》).]。20世纪早期的改革运动否定了这种性别空间的划分原则,改革言论赞扬妇女在家庭领域之外的潜力,并敦促她们为家庭和国家经济做出积极的贡献,鼓励妇女进入公共领域追求教育和职业的机会。除了重塑性别规范的社会改革运动,长达十年的法律改革还承认了女性的自主权和主动性,并放松了公共场所内两性社会交往的限制。

虽然20世纪早期的妇女解放运动大大打破了清代禁止妇女进入公共生活的观念障碍,并且承认妇女可以正当进入和使用各种城市空间,但依然担忧妇女的不当行为,以及这些行为对城市社会和道德秩序构成的威胁。在郑陈金荣一案中,离家出走、婚外关系和性接触都是其冒险(或不幸)经历的重要节点。城市管理者、社会改革者、立法者和研究者担心,这些成问题的和混乱不堪的行为将危及社会道德和家庭的完整性。战争和北平的经济危机使情况更加复杂,妇女从事的犯罪活动破坏了城市的安全秩序。为了应对这些挑战,市政府努力建立起一个复杂的控制系统,来打击犯罪和监控人民的迁移和活动。这一系统中标志性的项目包括第三章讨论的以社区为基础的保甲制度,以及本章讨论的中心——户口和身份证。这种新的多层控制系统使有关部门能够捕获嫌疑人、发现诱拐策略、确定贩运路线、找到罪犯的藏身之处,并及时实施抓捕。正是通过庞大的安全机构和措施,以及在饱受战争蹂躏的城市中维护法律和秩序的野心,战时的国家得以在居民面前展现它的全部力量。

史谦德认为,在北平,“警察队伍就是大街小巷和大杂院的政府”[David Strand(史谦德),《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》,76页。]。在很大程度上,由于警察在当地社区有着深厚根基,且他们在管理一个复杂城市社会方面拥有丰富经验,是城市治理宝贵和不可缺少的财富。但警察于当地居民的形象并非一成不变。20世纪早期是警察机构的形成时期,警察在居民眼中保持着一种家长式的形象。他们建立自己的声誉“并非由于他们有能力把形迹可疑和寻衅滋事者关入日益扩大的监狱系统”[David Strand(史谦德),《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》,88页。]。相反,他们利用自己的权威提出:警察是通过“令人信服地行使其代表社会秩序和公民平安的权威”,赢得了当地居民的尊重[David Strand(史谦德),《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》,88页。]。虽然警察有足够的机会和理由去干涉居民的私人生活,“北平的警察并不是被设计用来监督家务事的”[David Strand(史谦德),《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》,100页。],史谦德认为,警察的角色是社会调解人而不是仲裁者。

在战时的北平,警察通过记录生老病死等重大事件、打击犯罪和维护社会秩序来继续履行他们的管理职责。此外,在城市环境中,当宗族权威缺失,社团(如工会和妇女组织)衰落时,警察常常作为官方的声音,帮助居民解决家庭纠纷,其功能与邻居一样重要。除了履行管理职责以外,警察还承担着一系列不受普通市民欢迎的任务,如粮食配给、查户口、抓壮丁等。通过执行这些任务,警察队伍也体现了国家令人生畏的力量,从而使自己成为社会不满情绪的一个来源,以及之后共产主义革命的一个主要目标。尽管形象受到了损害,但战时北平的警务工作留下了影响深远的遗产,那就是日益扩大的警察官僚机构和侵入性的行政政策,最终在这些政策的基础上,国家的权力得以建立并扩张。

让我们把目光再次转回妇女离家出走的话题,她们的经历和其他形式的城市犯罪,在现代监控国家的形成过程中,发挥了至关重要但并不明显的作用。妇女的流动性和迁移,挑战了道德传统的行为。她们通过合法和非法交易赚钱的方式,或者仅仅是她们搬家或定居的生活选择等,都促使国家制定出与之相应的管理策略。国家的这种反应深刻地改变了普通城市居民理解国家监管体制,也改变了他们与国家之间互动的方式。

旅行的性别意义

“旅行也仅仅是男人的事情。”卜正民在明代商旅研究中指出[Timothy Brook(卜正民),The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China(《纵乐的困惑:明代商业与文化》),p.182.]。男性统治着道路,除了朝圣、节庆、省亲、庙会等少数场合外,妇女是“没有外出游历的自由的”。明清时期对性别的规范将“外”与“内”严格区分。“外”被认为是外面的公共世界,“内”是家庭内部空间。前者被视为男性的领域,男性可以外出参加科举考试,建功立业,契阔谈宴,以及通过合法或非法的手段获取商业利润等。相比之下,“内”则被强加了一种空间界限,也被赋予了一种文化意义,期望妇女过着一种私人的、安静的、贞洁的和高尚的生活,扮演她们在家庭中的角色和履行家庭责任。因此,如果妇女出现在公众场合,“在男性眼中就变得很成问题和令人恼火”[Weikun Cheng(程为坤),“In Search of Leisure: Women's Festivities in Late Imperial Beijing”,in The Chinese Historical Review,14, no.1(2007),p.2;也参见Susan Naquin(韩书瑞),Peking: Temples and City Life,1400-1900(《北京:公共空间和城市生活(1400—1900)》),Berkeley: University of California Press,2000.]。男性精英警告称,妇女一旦离开家庭环境,接触到陌生男性,就会很容易受到诱惑,做出错误和不检点的行为,这样的行为会破坏妇德,危及家族荣誉,并在更大的范围内扰乱道德秩序。近年来的研究指出,空间上的隔离更多反映的是“一种修辞上的区别”,而不是“实际的做法”;而“内”与“外”的二元对立在日常生活中并没有牢固确立,而是灵活的、可渗透的和相对的[Bryna Goodman(顾德曼),“The Vocational Woman and the Elusiveness of‘Personhood' in Early Republican China”,in Gender in Motion: Divisions of Labor and Cultural Change in Late Imperial and Modern China, edited by Bryna Goodman and Wendy Larson, p.5.]。尽管存在这样的灵活性,但“内外有别”仍然是一种理想和文化规范,对女性在公共空间的出现制造了敌意。历史学家程为坤认为,北平是“儒家正统学说的堡垒”,也是“政府严控妇女在城市公共空间角色的典范”。[Weikun Cheng(程为坤),“In Search of Leisure: Women's Festivities in Late Imperial Beijing”,in The Chinese Historical Review,14, no.1(2007),p.24.]

尽管如此,在郑陈金荣离家出走的时候,自清末以来的改革运动已经极大改变了妇女生活与城市两性交往的秩序。更大的社会改革激发了自由主义理想,使妇女融入公共生活,并帮助她们克服在家庭和社会中的从属地位。因此,诸如学校、娱乐设施和社会团体等公共场所向妇女开放,并鼓励妇女参与政治和文化活动。政治和商业领袖们也试图利用妇女生产劳动这一看似巨大的资源,敦促妇女在家庭以外的领域工作和消费,借此希望妇女能够为振兴萧条的城市经济做出积极贡献。

当然,自由主义运动并没有完全消除保守的社会观点。妇女对于公共空间的意义和功能的要求,以及她们提出要求的方式,仍然会遭到批评和抵制。当地报纸和期刊发表社论和评论,表达对“妇女行为不端”的关切,这些关切有些是基于妇女在公共场所的言行举止,有些只是猜测臆断[Paul Bailey,“‘Women Behaving Badly': Crime, Transgressive Behavior and Gender in Early Twentieth Century China”,in Nan Nü,8, no.1(2006),pp.156-197.]。典型的“不端”行为包括妇女观看放荡的表演,在娱乐场所与男性打情骂俏,以及在街头吵嘴打架等。尽管在文化上存在着争论,但女性的公共可见性在不断地提高,用保罗·贝利的话说,构成了“那个时期最显著的社会和文化变化之一”。[Paul Bailey,“‘Women Behaving Badly': Crime, Transgressive Behavior and Gender in Early Twentieth Century China”,in Nan Nü,8, no.1(2006),p.194.]

与清代不同,民国初期的城市管理者接受了妇女在公共场合的存在,但态度依然谨慎且有所保留,并且从未放弃对男女交往设定一些限制。民国的官员们仍然遵从了一些传统观念,认为政府应该扮演家长式的角色,保护女性免于遭受身体上的危险、男性欲望和不道德影响。为此,他们打算在公共领域内创造出一个家庭式环境,或者换句话说,使公共空间家庭化。例如,不再禁止妇女出入戏园影院,但入场是有条件的,要求男女分坐在不同的区域观看演出,警察则坐在剧场前排靠近舞台的指定座位,以起到弹压的作用[Weikun Cheng(程为坤),“The Challenge of the Actresses: Female Performers and Cultural Alternatives in Early Twentieth Century Beijing and Tianjin”,in Modern China 22, no. 2(April 1996),pp.219; Zhiwei Xiao(萧知纬),“Movie House Etiquette Reform in Early-Twentieth-Century China”,Modern China 32, no.4(October 2006),p.516.]。这样一个家庭化的公共领域是一个有秩序、安全、隔离的区域,妇女可以参与公共活动,同时免于与男性有身体的接触。政府重新配置的公共空间不再是一个专属于男性的世界,而是明确划定了一个女性区域。在这个区域内,以前在家庭环境中定义的女性行为准则仍然有效。

无论是明清时期有关男女有别的文化建构,还是民国早期的公共空间内男女社交隔离的管理实践,都是以妇女的脆弱性和被动性为前提的。换言之,女性被认为没有能力进行“自觉、自主的行动”,因此没有能力主动建立发展两性关系,如果妇女道德沦丧,那也是男性的恶习和引诱所致[Weikun Cheng(程为坤),“In Search of Leisure: Women's Festivities in Late Imperial Beijing”,in The Chinese Historical Review,14, no.1(2007),p.24.]。因此,限制两性之间的身体接触是保护妇女的关键方法,法律和规范就是以此为基础。然而,20世纪30年代在国民政府主导下的法律改革,特别是1935年新刑法颁布,从根本上质疑了妇女在两性关系中处于被动地位的假设,引入了新的概念,也促成了管理公共秩序的新规定。接下来的这起诱拐案件为这种变化提供了一个很好的例子。

1945年7月,北平笼罩在一片不安的气氛中,历时8年的日伪统治即将崩溃,物价飞涨,食粮短缺,普通市民的生活又面临着新一轮的威胁。不过,对于44岁的家庭妇女杨王氏而言,这些麻烦倒在其次。她的丈夫杨兰秀是一名律师,生活还能维持,真正让她头疼的是她18岁的女儿杨占英及其相好——22岁的张克贤。杨王氏不同意女儿交这个男友,为了断绝两人的来往,杨王氏干脆将女儿送到亲戚家居住。不料女儿竟然离家出走,多日不见音信。7月7日这天,杨王氏接到亲戚打来的电话,说发现了杨占英的行踪,她正在张克贤姐夫宋立本家中。杨王氏闻讯赶到宋家,闯进大门,一头撞见神色慌张的张克贤和满脸惊恐的杨占英。杨王氏在争吵中得知女儿已经在此潜藏多日,想到这期间可能发生的一切,愤怒和羞愧让她“心如刀刺”,她情急之下喊来警察,将张克贤等一并拘捕。十天之后,杨王氏向法院提交诉状,控告张克贤诱拐其女。[Paula Paderni,“I Thought I Would Have Some Happy Days: Women Eloping in Eighteenth-Century China”,in Late Imperial China 16, no.1(June 1995),p.6.]

在她的证词中,杨王氏指控张克贤“对于邻女时常用引诱手段,被其欺骗者颇不乏人”。他的“淫荡成性”和“土匪之行为”威胁了她的家庭稳定,“对社会有害”。杨王氏在谴责张克贤放荡虚伪的同时,称赞自己女儿的纯洁、道德和孝顺。她声称,她的家庭“向重礼教二字,对于子女平日管教甚严,凡属邻居无不闻知”。在这样一个传统的家庭里长大,杨王氏说她的女儿是一个听话孝顺的女孩。为了进一步证明女儿的品行端正,杨王氏举了一个例子:“张克贤骑车向我女调戏,我女不依,由郭姓姑娘说合了结。”在提到与张克贤发生性关系时,杨王氏强调,她的女儿“一时糊涂”,屈服于张克贤的欺骗和威胁。用她自己的话说,“况民家教甚严,决不敢轻易允从……足证系受被告之欺骗胁迫,而始受其诱拐也”。杨王氏请求法官严惩张克贤,“以挽颓风”。和杨王氏一样,20世纪40年代在北平地方法院,许多人会在证词中援引孝道和贞节等传统道德规范,来捍卫妇女的清白;他们还重申了许多传统说法,将女性道德沦丧归咎于男性的欲望。

相比之下,包括杨占英在内的大量离家出走的妇女,公开挑战“妇女是受害者”的传统观念,将她们的活动描述为追求社会和性自主的自愿选择。她们的叛逆证词和法院的回应等,揭示了通过改变立法和行政手段来应对关于妇女主动性的新认识。在杨占英一案中,警察抓捕张克贤时,将杨占英一并带到当地派出所进行讯问。当警方问及二人关系时,杨占英说:

我时常去邻居郭淑贞家中串门,因张克贤在郭淑贞院内居住,我与张克贤因之认识。后来我二人因说话感情很好;我愿嫁他为妻。我向姑母胡姓说知(嫁张克贤),令姑母向我父母提说,我父母不允。后来我二人即在东方饭店奸宿,以后又到他处续奸,现已怀有二月身孕。本年旧历五月初一日,我到崇文门内大街我表伯父陈姓家内居住,至七月二日我又到张克贤之姐夫宋立本家内居住。昨天我父亲之友人王姓将我找回,我住于王姓家内。今天王姓将送回我家,我听我父亲说他找人非打张克贤不可,是我惧怕,又走出到宋立本说知前情,求他想主意,适我父母又到宋立本家内向我及张克贤殴打,到案。

杨占英的证词提供了一个完全不同的版本,讲述她与男友的关系,几乎推翻了杨王氏所有的指控。她说自己爱上了张克贤,并自愿与他发生性关系。她没有被诱拐或引诱,离家出走是因为父母反对她与男友的关系。像杨占英一样,许多离家出走的妇女在司法官员面前,使用很直白的语言描述有关求爱、性和私奔的行为,这恐怕令她们的家人羞愧难当。但是,20世纪40年代,离家出走的妇女在法庭上讲述私人性爱的方式,既不同于传统法律文献中女性的刻板印象,也挑战了父母关于女性受害和男性欲望的主张。

如何裁决妇女的性行为,揭示了从清代到民国刑事调查中法律对妇女的不同处理。如果杨占英生活在清朝,她将面临严厉的起诉。妇女如何回应男性的追求,受到法律的严格审查。《大清律例》规定,如果一名妇女是“被卖者”,那么会“不坐”,并“给亲完聚”[Jones William(钟威廉)译,The Great Qing Code(《大清律例》),p.258.]。但如果该妇女出于自愿,即所谓“和诱”,将会被追究刑事责任,减等处罚。为了解释在清代法律框架下妇女所面临的法律保护和刑事责任,黄宗智(Philip Huang)引入了清代视妇女为“消极的抉择实体”(passive agency)的立法解释。男性被认为是“积极的自主体”(the active agent),而妇女则通过同意或抵制男性的追求来维持她的主动权。换句话说,就如黄宗智所言,“法律认为,他是主导者,她是追随者。当然,她也有一定的选择余地,但仅限于我们所说的‘被动代理’:她可以抗拒,也可以屈服”[Philip C.C. Huang(黄宗智),Code, Custom, and Legal Practice in China: The Qing and the Republic Compared(《法典、习俗与司法实践:清代与民国的比较》),p.166.]。这些对诱拐定义的法定限制使妇女处于一种进退两难的境地。如果一名妇女接受诱拐者而放弃其受害者的身份,她将不得不面对被判为共犯的可怕后果,并将受到刑事惩罚。“法律保护了她们说不的‘权利’,”黄宗智解释说,“但若她们没有说不,就要承担刑事责任。”[Philip C.C. Huang(黄宗智),Code, Custom, and Legal Practice in China: The Qing and the Republic Compared(《法典、习俗与司法实践:清代与民国的比较》),p.175.]

新刑法声称否定了清代的法律,它支持妇女作为能够自觉自主行动的独立行为人的新观念,从而重新定义了妇女能否主动参与两性关系。杨占英案的起诉书反映了新的立法原则。起诉书写道:“有杨兰秀之女杨占英者(未满二十岁),时去其院邻郭淑贞处玩耍。因与被告相识,日久感情渐密,相约为终身伴侣。于本年三月间,在东方饭店成奸,杨占英从而怀孕,商其父母不允与被告结婚。至七月间,二人同至宋立本家中隐匿,以冀各遂所愿。”由此可见,法院并不认为杨占英是一个被动的受害者;相反,正如最后一句话中着重强调的,在二人的关系中,杨占英是积极的参与者。立法者和法律以对女性自主性的认识取代了清代女性“被动代理”的观念。这种权利不仅仅是女人对男人的追求说“是”或“不是”的权利(毕竟,清朝的法律也赋予了女人这种权利);根据新的刑法,她有充分的能力积极行使她的意愿。在杨占英的案例中,这种对妇女自主性的新概念转化成了司法官员的观点,即杨占英是有意识地决定与一个男人建立关系。

在对妇女自主性的新认识下,性别隔离变得不再有必要了,因为妇女可以做出自己的选择。从20世纪20年代末到30年代初,政府相继取消公共场所不允许男女杂处的禁令。例如,剧院允许男女在观看演出时坐在一起。正如前文所言,茶馆和餐馆不仅接纳了女性顾客,还雇用女招待为男性顾客服务。从那时起,政府管理不再试图把妇女限制在家庭住所或家庭式公共空间之内。现在,法律和法规使妇女在北平的公共场合存在合法化。

四海为家

公共场所内日见增多的妇女身影,是席卷现代中国城市渐进但深刻的社会改革运动的结果。改革家们认为,妇女在公共场所抛头露面有助于搭建桥梁,使妇女从顺从走向自主、从遵守孝道走向注重个人、从经济从属地位走向独立自主。为了解释这种转变,历史学家习惯于把精英视为推动社会改革向前发展的主要力量,这些精英包括倾向改革的官员、自由主义知识分子、革命积极分子、女权主义活动家、企业家、文化名人(比如那些践行新文化理念的电影明星),等等。精英们被视为这一重大改革背后的幕后策划者,而以精英为中心的叙事认为,正是通过精英们设计和推动的各种机构,如政党、学校、百货商店和电影院,底层妇女才敢于进入公共领域。在精英们孜孜不倦的引导下,底层妇女学会理解某种女性身份——不再局限于家庭环境,而与公共生活密切相关。[有关20世纪早期改革运动中精英女性的声音,参见Christina Kelley Gilmartin(柯临清), Engendering the Chinese Revolution: Radical Women, Communist Politics, and Mass Movements in the 1920s; Zheng Wang(王政),“Gender and Maoist Urban Reorganization”,in Gender in Motion: Divisions of Labor and Cultural Change in Late Imperial and Modern China; Joan Judge(季家珍), The Precious Raft of History: The Past, the West, and the Women Question in China(《历史宝筏:过去、西方与中国妇女问题》); David Strand(史谦德), An Unfinished Republic: Leading by Word and Deed in Modern China, Berkeley: University of California Press,2011。]

然而,刑事档案把底层妇女置于社会变革运动的中心,她们不再被动接受精英传递的自由主义理念,而是主动在生活实践中尝试女性新身份,改变城市公共空间。在很多情况下,底层社会的妇女走出家门,游走于不同的空间,她们的所作所为打破了体面与粗野的界限。这些行为赋予公共空间新的含义,并深深震撼了那些试图把公共空间开放给女性的精英分子。在下面的例子中,底层妇女以一种充满争议的方式,将特定形式的城市公共空间当作庇护所。这种公共空间就是旅馆,大多数是建在很普通街区的廉价旅馆和路边旅店。当富有进取精神的妇女和男性一同离家出走时,这些住宿地点就成了他们路途中一个临时的家,一处可以提供饮食和休息之处的过渡性场所。然而,就警察而言,这些地方也是容纳犯罪分子,滋生不道德行为的温床。

1946年6月的一天,几名警察来到内二区辟才胡同集贤饭店,将饭店经理李瑞芝带回分局问话,警察怀疑他涉嫌参与一起诱拐案。此案的受害者是一名27岁的女子,名叫王惠贞,向警方报案的男子是她的丈夫,30岁的梁济民。两人长期在集贤饭店包房居住。梁济民告诉警方,最近王惠贞不辞而别,他怀疑是李瑞芝从中相助,帮她找到藏身之所。在审讯过程中,李瑞芝坚决否认诱拐指控,并向警方讲述了他所知道的这对夫妇所谓的复杂关系。据李瑞芝供称,梁济民靠变魔术糊口,白天经常外出表演,留下王惠贞独自一人待在饭店。这对夫妇相处得并不好,经常吵架。在集贤饭店逗留期间,王惠贞曾经出走一次,一连三天未归。还有一次,王惠贞试图吞服鸦片烟泡自杀,后被救下,送往附近医院,“灌救脱险”。听了李瑞芝的供词,警方将注意力转向夫妻二人的关系,接下来的审问揭示了一系列家庭矛盾。[北平地方法院,J65-13-3651,梁济民,1946年。]

按照梁济民的口供描述,他与王惠贞最初在青岛相识。当时梁济民住在连升客栈27号房,10月间王惠贞也来到该店居住。大约11月中的一天,梁济民“叫茶役找来野妓在我屋住了一宵走去,彼时王惠贞看见由屋中走出一女的”。但是召妓这件事并没有让王惠贞远离梁济民;相反,她有意接近,几次三番与梁济民闲谈,有时劝他找个女人结婚,有时说要和梁济民学变魔术的手艺。一来二去之间,两人关系愈发亲近。王惠贞却有不同的说法:“缘我于去年十月间与我干姐胡惠英由上海跑青岛做买卖,住在青岛连升栈十一号房时,梁济民亦住该栈。彼时我干姐姐胡惠英与梁济民交上朋友,于去年十一月二十二日梁济民与胡惠英要到济南结婚,叫我送他们去。彼时与我友人青岛警察局特高股股长高雷商量,是否送他们去,他说别受他们欺骗,我说我不是孩子,不能受他们欺骗,即与梁济民、胡惠英赴济南。”无论是在何种情形之下,二人来到济南之后,于1945年2月订婚,并于1945年5月27日,在济南举行集体婚礼。王惠贞又供:“结婚后一个月,感情破裂,他又有外遇。经我调查,他与同行人周玉山之女儿周秀兰(即现在同居之周秀兰)发生关系。彼时,我一时气愤,意图上吊身死。经梁济民之父发觉,将我救下。”但是事情还没有结束,“隔约一礼拜,梁济民预备带周秀兰,瞒着她父母要到济宁。彼时梁济民与车夫互相揪打,曾到法院,所以未到济宁,预备要到北京”。

1946年3月,梁济民、王惠贞等一行数人到达北平,先后入住几个旅店,不过此间二人关系并未改善,矛盾时有发生。其中一次,“梁济民给周秀兰买一件单衣服,我说为何给她买不给我买,因此梁济民叫我将衣服脱下,用绳子蘸水,将我殴打甚重”。稍后,梁济民带王惠贞等在中南海公园划船,船到湖心之时,可怕的事情发生了。梁济民后来声称是王惠贞企图投水自杀,但王惠贞却坚称是梁济民故意把她推入湖中。事发之后,王惠贞被再度救下,但是二人还在纠缠不休。王惠贞又供称,在辟才胡同集贤饭店内,“时因为我将无线电弄坏,他将我毒打。我想实难忍受,买了二十元烟泡吞服。经小姑娘发觉,告诉梁济民,将我送往医院,灌救脱险”。稍后,二人之间冲突再起,“于上礼拜梁济民叫我跟他跑张家口,我说太冷,不料他又欲将我殴打辱骂”,这一次王惠贞离开梁济民出走,投住另一家旅馆。她先是想离婚,但是又觉得自己“实堪可怜,迫于无路,遂又将衣裳变卖,买了大烟六十元”,写了遗书,准备寻短见。不料梁济民已经报警,警察也在例行巡查之时将她拘捕。

从此案来看,在大约两年的时间里,王惠贞和梁济民旅行经过3个省份的数个城市,住过多家旅店客栈,包括青岛连升客栈,济南的中华旅馆与长发旅馆,北平的天泰栈、万德店、天达店、集贤饭店、中佑饭店等。很明显,交通运输系统,尤其是旅店行业,既满足了梁济民的旅行表演之需,也方便他携妻子出行住宿。北平曾为帝都和曾经的民国首都,也是华北地区商业和文化活动的中心,这里已经开发出繁复的商旅住宿设施,可以为旅行者提供不同管理风格、设施、服务和价格的住宿条件,满足他们各种预算和需求。20世纪初的一本旅行指南把北平的旅店业分为4个等级[马芷庠:《老北京旅行指南》,1935年,长春:吉林出版集团有限责任公司,2007年再版,229—230页。]。顶级饭店多是外国人经营的豪华饭店,这些饭店主要为外国游客和中国的政商要员服务[蔡万坤:《由会馆、驿站发展起来的旅馆业》,见杨洪运、赵筠秋编:《北京经济史话》,北京:北京出版社,1984年,116页。]。次一等是中国人经营的上等旅馆,为客人提供宽敞的房间和免费的膳食。再次是中档客栈,提供的服务与那些价格昂贵的中国同行差不多,但房间通常都小一些,价格也会低一些[吕永和、张宗平译:《清末北京志资料》,417—418页。]。第四等是下等客栈,客人们会自带被褥,合住房间。有些地方在冬天甚至允许客人通过打扫、挑水、生火等来折抵房费[赵润田:《旅店业拾零》,见北京市政协文史资料研究委员会和北京市崇文区政协文史资料委员会编:《花市一条街》,135—138页。]。小旅店提供了一种比市内其他价格昂贵的旅馆更经济实惠的选择。

除了这4个等级的旅店外,还有一种独特的住宿设施,被称为“小店”,这里是城市中日渐增多的底层人口的栖身之地,如果没有小店,他们或将无家可归。当地历史记载显示,以住户的背景和经济条件而论,有很多住宿设施属于“小店”一类。其中最高级的是“火屋”,或称“火房子”。其客人大多是城市贫民,依靠微薄的收入过活,包括街头小贩、苦力、人力车夫和四处流动的剃头匠。小店的经营者为他们提供房间,住户们凑钱购买基本的厨房用具,准备每日饮食。次一等的是“花子店”,当地人也称它为“鸡毛店”,因为店里的床铺上都“铺着鸡毛”以供人取暖。这里肮脏的环境常使观察者感到震惊。一位去过鸡毛店的外国人这样写道:

这个特别的建筑仅由一个大堂构成,大堂中的地板上铺满了厚厚的一层鸡毛。那些无处可去的乞丐、流浪汉就在这个巨大的宿舍里过夜。男人、女人、小孩,老年人和年轻人,毫无例外地都可以住进鸡毛店,好像一个共产主义大家庭。在这一大片鸡毛上过夜的时候,每个人都安顿好自己,尽可能地把他的“窝”铺得舒服一些。黎明来临的时候,大家必须离开,有一个鸡毛店的管理人会站在门口收租金,每人每晚的费用是一个铜板。毫无疑问,根据平等的原则,半价是不可能的,孩子也必须支付和成人一样的费用。[Evariste Regis Huc(古伯察),The Chinese Empire, London: Longman, Brown, Green&Longmans,1855。源自Chris Elder ed., Old Peking: City of the Ruler of the World, pp.152-153.]

这里住客的背景各不相同,包括季节性短工、乞丐,以及那些来自农村,不久前由于战争或自然灾害而失去了生活来源的难民。在这个多样化的群体中,有时人们靠打零工赚钱,但更多的时候,他们靠翻捡垃圾,上街乞讨,或是去当地慈善机构开设的施粥场维生。

20世纪初,大多数中国人经营的旅店都不接待女性顾客[Richard D. Belsky(白思齐),Localities at the Center: Native Place, Space, and Power in Late Imperial Beijing(《地方在中央:晚期帝都内的同乡会馆、空间和权力》),Cambridge, MA: Harvard University Asia Center,2005, p.237.]。当他们最终允许女性入住时,治安部门要求店方密切关注涉及女性的卖淫和其他非法行为,警察也经常对旅店进行突击检查。这些监控措施导致旅店,特别是低等旅店,在大众心目中与犯罪和不道德活动永久地联系在一起,例如,警方总是强调旅店的房间经常被用作性交易的地点。在上述王惠贞一案中,她在梁济民入住的连升客栈内偶然撞见其留宿暗娼,但并未报警或通知店方。按照梁济民的口供,“隔约三四天的晚上,我没事在茶役屋中待着。有一茶役问我变手绢是怎么个意思,我告诉茶役毛病在哪里,给他们变了瞧了瞧。正在变的期间,王惠贞亦到茶役屋内,正看见变手绢”,于是二人开始闲聊。来言去语之间,说到了梁济民的魔术手艺和收入,“又问我一天能挣多少钱,我说一天挣百十元钱”。王惠贞颇为羡慕梁济民的本事和收入,表示愿意跟着学变魔术,然后离去。几天之后,王惠贞又来到梁济民屋中闲坐,看见他正在修理几件首饰。王惠贞一边摆弄首饰,一边说道:“前几天来的那女,混事住宿,招一身病不是更难了吗?”经过一段时间后,王惠贞劝说梁济民结婚,并暗示愿意和他在一起。在此案中,梁济民在其他住客和旅店伙计眼皮子底下召妓,但似乎没人觉得这种行为是违法的、不道德的或不寻常的,这似乎印证了警察的观点——旅店在道德上是个模棱两可的空间。

贺萧对20世纪早期上海卖淫的研究中提到了一种被称为“开房间”的日益流行的做法,即顾客把妓女带到旅店进行性交易[Gail Hershatter(贺萧),Dangerous Pleasures: Prostitution and Modernity in Twentieth-Century Shanghai(《危险的愉悦:20世纪上海娼妓问题与现代性》),p.115.]。显然北平也存在这种状况,旅馆、餐厅和妓院聚集在一起,构成城市的娱乐区。前门地区就是一个很好的例子。15条街上有250多家妓院,还有40家会馆和几十家旅店[张金起:《八大胡同里的尘缘旧事》,郑州:郑州大学出版社,2005年,16—18页和233页。]。旅店离妓院很近,客人可以非常容易地获得性服务。周叔昭在研究诱拐犯罪时曾经采访过一名妓女,她说通常她每天接待10到20位顾客,但如果生意不多,她会按照顾客的要求,到旅店房间里提供服务[麦倩曾:《北平娼妓调查》,见李文海主编:《民国时期社会调查丛编:底边社会》,506页。]。旅店也同样为其他形式的性接触提供了便利。刑事档案显示,妇女为了不受家人和邻居的监视,会前往旅店与情人幽会。此外,骗子、扒手、抢劫犯、绑架者和其他犯罪分子也利用旅店的隐匿性,来掩盖一系列的非法活动。在某些情况下,旅店老板和经理本身就可能是犯罪团伙的成员。周叔昭发现,人贩子住在专门的旅店里,这些旅店装有暗门和楼梯,在警方突击搜查时,人贩子可以把受害者送走或藏匿起来。旅店的伙计有时也充当中间人或介绍人,帮助人贩子找到潜在买家,并用一些虚假承诺诱骗受害者。[周叔昭:《北平诱拐的研究》,62页。]

为了解决这些问题,警方规定禁止妓女在旅店拉客。住店客人不能把妓女带回房间,也不可留宿妓女。警察还禁止旅店接待独自旅行的妇女入住[北平市警察局,J181-16-52,“北京市政府公安局取缔旅店规则”,1934年。]。此外,旅店应该及时报告“客人违反治安规定,旅馆更换雇员,私带枪支,有拐骗妇女儿童的可疑分子或与人私奔的妇女,外国人以及传染病患者投宿,等等”[Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),pp.233-234.]。违反警察规定者,轻则处以罚款,情形严重者会被暂停营业或吊销执照。但目前我们尚不清楚这些规定的执行到底有多么严格。甘博指出:“尽管有警察局的规定,但我们仍会听说,许多旅馆仍然有暗娼甚至有在旅馆正式登记的妓女进出。”[Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),p.234.]王惠贞与梁济民一案表明,旅店客人经常无视规定,管理者也不认真执行各项管理措施,只要没有引起警方的注意,他们会对各种违规情况视而不见。在短短两年多的时间里,王惠贞和梁济民多次打斗,王惠贞也曾多次试图自杀。这些事件都发生在旅店管理者的“监视”之下,但店方从来没有向警察局报告过。

登记制度

据警方称,“一般盗匪作奸犯科,恒利用警察不便检查女子身体”,“联络不肖女子,代其运枪贩毒”[北平市警察局,J181-10-236,“北平市警察局有关组建女子警察队的报告和报刊回复”,1946年。]。当人们意识到犯罪活动频繁涉及妇女时,立即出现了组建女警支队的建议。1929年,上海市公安局率先设置女检察员,部署在华界毗邻法租界和公共租界等处。在上海进行的这次试验取得了良好的效果,内政部于1932年宣布在全国范围内推广。女警招聘标准包括:“高小毕业或有同等程度,年在18岁以上25岁以下尚未婚嫁,体力及视听力均健全,身高在四尺五寸以上,未受一年以上徒刑之宣告而身家清白”[韩延龙、苏亦工:《中国近代警察史》下册,北京:社会科学文献出版社,2000年,680—682页。]。1933年3月,北平市公开招考女警,第一批总计18名,经培训之后派驻市公安局工作[韩延龙、苏亦工:《中国近代警察史》下册,北京:社会科学文献出版社,2000年,680—682页。]。到1937年10月,女警的人数几乎增加了两倍,1942年扩大为一个独立的女警队,共有93名警官。在中国人从日本人手里收复这座城市后,新的市政府重新组建女警队,并将其划归特务大队管辖。配给她们队长1人、队副1人、小队长2人、班长8人、警士20人,共82人。女警设立之初,人员主要留在市总局和各区办公室处理文书工作。后来女警逐渐加入巡逻,负责检查户口登记、管理妓院和妓女、救助妇幼、维持风化等重要职责。从1937年10月开始,她们被派往火车站和城门地区,负责对女性乘客进行搜查。建立一个全部是女性的警察单位,并在以窝藏犯罪活动而闻名的治安差地区,如火车站、城门和旅馆部署警力,这只是官方应对妇女参与犯罪活动的步骤之一。警察部队还发起了治安强化运动,力求建立一个全面有效的治安系统,确保监控人们的活动,发现并制止其他公共场所的犯罪行为。

明清两代的统治者已经认识到人口流动、暂住人口等给社会和政治秩序带来的威胁,为此采取了一系列的措施,建立起一个基于户籍管辖的系统。明初朱元璋的改革可能是针对跨地区人口流动,政府所采取的最雄心勃勃且最激进的控制措施。朱元璋推行的里甲制度,旨在建立一种“完整的人口登记制度,用于衡量每个家庭的劳役与其他徭役”,这可能是明清时期政府设计和实施过的最极端的管控制度[Timothy Brook(卜正民),The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China(《纵乐的困惑:明代商业与文化》),pp.19-23.]。用卜正民的话说,有了这种制度,皇帝试图“使王国静止”——“耕者被束缚在自己的村庄,工匠必须为国家服务,商人只负责运送缺乏的必需品,士兵则被派往边塞”[Timothy Brook(卜正民),The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China(《纵乐的困惑:明代商业与文化》),pp.19-23.]。但朱元璋雄心勃勃的计划在他去世前就失败了,卜正民的结论是,这一规划“所需的空间重组过于繁杂,涉及的移民数量过于庞大,而且(帝国政府)没有通讯手段去追踪这些人的迁移”[Timothy Brook(卜正民),The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China(《纵乐的困惑:明代商业与文化》),p.30.]。但朱元璋的尝试激发了后来的统治者发展出一种类似的制度用于管理社会,即保甲制度。当然,保甲制度随着时间的推移也逐渐退化。根据萧公权的观点,北平的保甲制度到清朝末期就“停止运作了”[Kung-chuan Hsiao(萧公权),Rural China: Imperial Control in the Nineteenth Century(《中国乡村:19世纪的帝国控制》),pp.66-67.]。保甲制度衰落后,政府失去了进行人口普查和预防犯罪的可行手段。据政府官员茅复山回忆,到20世纪初,大多数北平本地居民“从未听说过报户口的事情”[茅复山:《旧中国北平市户政》,见《文史资料选编》,第22辑(1984年),154页。]。茅复山写道:

我国自从辛亥革命推翻封建清王朝以来,因各派系新旧军阀的争权夺利,连年内战,搞得人民流离失所,民不聊生。一般贫苦无依的劳动人民,大都过着流亡生活,到处流浪,居处无定,户口也从无任何限制,愿去哪里就去哪里,报不报户口都无关紧要,只要当地派出所的警察知道有这户人家就行了。我从一九一七年随同双亲来到北京,直到一九二七年第一次离开北京,从未听说过报户口的事情。所以那个时代的户口情况,只是警察机关的一种点缀形式。各省市和全国从未有过一个精确的户口统计数字,多少年来总是“四万万”这个概数。[茅复山:《旧中国北平市户政》,见《文史资料选编》,第22辑(1984年),154页。]

在民国初期的大部分时间里,北京警方没有建立起一个有效的系统来协助他们追踪人口流动的情况。直到1927年4月,市政府才开始改革户籍制度。按照这一制度的设计意图,所有的居民和长期寄居者都被划定成以家庭为单位进行登记。家庭佣工且与雇主共同居住者,则登记在雇主家庭名下。除了以自然家庭单位为基础的户口外,该制度还设立了单独的“公共户口”,其中包括生活在政府办公机构、商业设施、会馆、旅店、学校、医院、宗教机构、工厂和妓院里的人[北京市警察局,J181-17-43,“京师警察厅呈报户籍规则”,1927年4月21日。]。户籍登记记录了一些重要信息,如户主和家庭成员的姓名,以及个人信息,包括性别、出生日期、出生地、受教育程度、就业、婚姻状况、残疾和地址变化。为了存档,每一张登记卡都有一个政府管理编号,并由办理登记卡的官员填写[姚秀兰:《户籍、身份与社会变迁:中国户籍法律史研究》,北京:法律出版社,2004年,129—131页。]。除了常规的登记程序外,警察当局出于安全或政治目的,偶尔会选择某些群体,在他们的登记卡上做出特殊标记。例如,1934年施行的《户籍特别登记办法》规定,对“曾受刑事处分者”加注红色圆圈符号,“形迹可疑者”加注红色方块符号,“素行不正者”加注红色三角符号,“反动分子及汉奸暨制造贩卖吸食暴烈毒物者”加注蓝色方块符号。[北平市警察局,J181-17-41,“北平市公安局户籍特别登记办法”,1934年9月18日。]

为实施户口登记制度,京师警察厅内专门设立户籍室,任命1名总主任、5名分主任、10名稽查员和13名户籍生。各区警察局也有一个户口登记办事处,其工作人员包括1名分主任、1名总稽查员和1组稽查员(其人数将根据该区内的派出所数目而定)。每个派出所有4名户籍生和2名户籍警[北京市警察局,J181-17-43,“京师警察厅户籍室编制办法”,1927年4月21日。]。户籍室负责处理登记文件,并与其他政府机构协调在社区进行例行的查户口。登记制度为政府提供了关键的人口信息。根据“呈报户籍规则”,有关迁移、出生、死亡、婚嫁、承继、往来、更换户主、住户增减丁口等,须在三日内报告。如遇更换户主,居民须申报“新户主姓名及更换原因”。公共场所的人口统计尤为重要,该规定明确要求“会馆之住馆人,旅馆、行栈、公寓、小店、妓馆之住客,其增减以循环簿填报。其会馆之掌馆董事或其委任之事务员及长班眷属仆伙,旅馆行栈公寓小店之经理人及其眷属仆伙,妓馆之掌班及妓女仆伙等”均在呈报范围之内,违规者将面临罚款或拘留等一系列惩处[北京市警察局,J181-17-43,“京师警察厅呈报户籍规则”。]。在战争期间,这些人口统计数据使城市管理者能够制订计划和实施粮食配给制度。

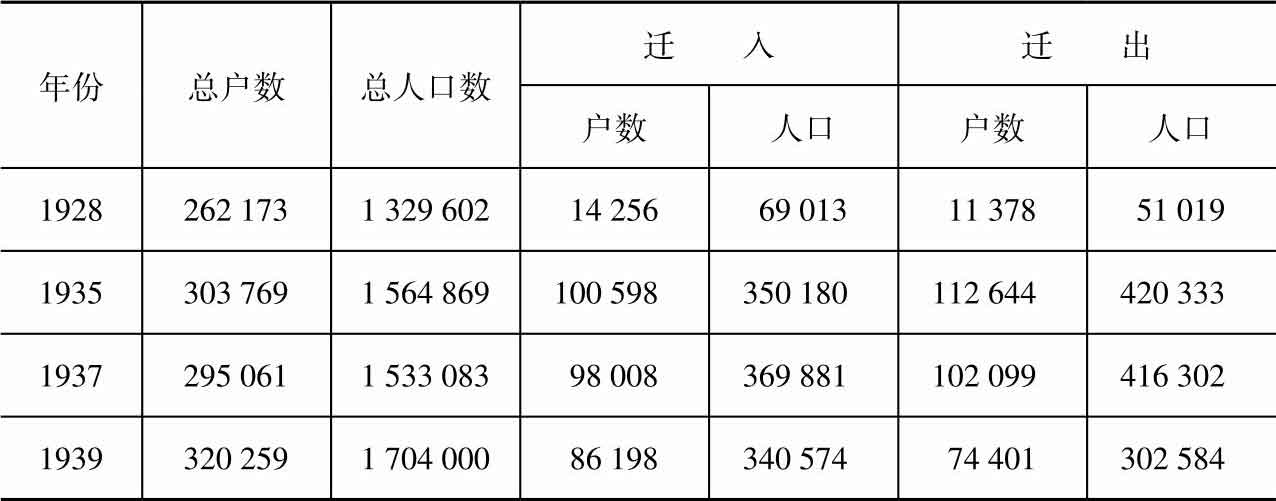

户籍制度还专门设计了一些办法,便于追踪流动人口。人们需要办理“迁移证”,并在搬家前三日以及迁入新地址后三日之内向所在地的派出所报告。如果居民打算离开北平旅行超过三天,或者在北平留宿超过三天的游客,也必须通知警方。此时政府有了一种量化人口变化的工具,并以一种相当准确的方式衡量流动的程度。相关数据显示,1928年,在北平市政府推出户籍制度的一年后,政府官员已经在北平的内城7个区、外城5个区和4个郊区登记了130多万居民。其中大约69000人迁入北平,或者在城里更换了住处,都在当地派出所进行了户口登记。20世纪30年代中期以后,日本侵略的威胁迫在眉睫,这加速了人口流动。例如,1935年,警方向112644户家庭发放了迁移证,并为100598户家庭办理了迁入登记。在日本占领期间,人口流动大大放缓。然而,在1937年,每三户中就有一户是在其所在居住区新办理户口登记手续(见表6.1)。

表6.1 北平的人口迁移

资料来源:张文武、孙刚等编:《1928年北平特别市户口调查》,载《北京历史档案》1988年第3期,16页;北京市档案馆藏资料:1949年以前,12-2-132,“北平市政府警察局户口统计”,1937年;梅佳编:《卢沟桥事变前后北平社会状况变化比较表》,载《北京档案史料》1998年第5期,28页;北京市档案馆藏资料:1949年以前,12-2-297,“本市各区市民户口统计表”,1939年;北京市档案馆藏资料:1949年以前,12-2-297,“市民迁徙统计表”,1939年。

户籍制度之所以能够顺利执行,部分原因在于北平市拥有一个相当稳定的行政区划。北平市由3类行政单位组成:市区、郊区和京县。随着中央政府重新划定北平和河北的边界,后两个行政单位的规模历经几次重大变化。但是,在整个20世纪早期,北平这座城市有一个固定的行政边界,这个边界是由其城墙划定的。军阀统治下的市政府将城市划分为2个中心区、8个内城城区和10个外城城区。国民党执政后,新的市政府通过简单地重组现有城区,将城市行政区的数量从20个减少到12个。

北平普通居民当然知道户籍制度的重要性。他们知道,如果没有申领或携带必需的户口登记证明,将会面临严厉的惩罚。下面这个诱拐案例,可以提供一些参照。1943年1月30日,19岁的邵淑英和她49岁的母亲邵张氏、16岁的妹妹邵淑琴因诱拐罪在北平伪地方法院受审。本案受害者是15岁的童养媳李刘氏,她在口供中称,“情因我偷了街坊家的钱,我婆母要打我,我就逃出门来”。李刘氏的婆婆也供称,“情因我这儿媳李刘氏常偷钱买零食,并且偷窃街坊家的钱财,于本月二日我要管束她,因此她畏罪潜逃,我亦在本管段呈报走失人口表”。离家出走之后,李刘氏遇见邵淑琴姐妹二人,随后三人一同来到邵家。此时邵淑琴姐妹的母亲邵张氏正在为大女儿邵淑英的婚事烦恼。原来邵张氏将邵淑英许配北平东郊通县的一户人家,但邵淑英坚持不嫁,于是邵张氏思量着让离家出走的李刘氏顶替自家女儿,去完成婚事。[北平伪地方法院,J65-7-2124,李刘氏,1943年。]

当然,邵张氏还面临一个更加棘手的问题,她将李刘氏留在家中住了四天四夜,时刻“怕警察查户口”。由于李刘氏没有向警察登记住在邵家,如果遇到例行的夜间检查,必然遭警察盘查逮捕。于是第五天一早,她让自己的两个小女儿陪伴,将李刘氏带到大女儿邵淑英租住的旅馆暂避。邵淑英在天顺楼当女招待,“每逢刮风天,回家上柜不方便,我就在附近开旅馆房间居住”。随即将李刘氏安置在“前门外大耳胡同店内,又住了四夜”。就在邵淑英等准备将李刘氏带往通县之时,她们又碰到另外一个问题,李刘氏离家走得匆忙,没有携带居住证,也就无法购买火车票。无奈之下,1月6日上午,邵氏两姐妹连同李刘氏一起离开旅馆房间,在前门东站前闲逛,“经邵淑琴由一老太太大衣兜内偷了八元钱”,但是老太太的儿子及时赶到制止。火车站是警察重点巡查的区域,因此邵氏姐妹与李刘氏等引来一众警察的注意,日本警察率先赶到现场,逮捕了3名女孩。由于这是一起小的盗窃案,日本警察将李刘氏等交由中国警察来处理。经过简短的审讯,李刘氏对所犯之事供认不讳。

此案中提到的查户口,指户籍管理规定所要求的户籍官员定期到居民区核实户籍记录。日伪统治时期的查户口,一般由3名稽查员组成一个检查队,他们的职责按以下方式划分:第一人彻底搜查房屋和住户;第二人把他们召集到院子里,按以下顺序排列:户主、妇女、儿童,以及(如果有的话)仆人和客人;第三人检查每个人的户口登记文件[有关组织一个夜间检查队,参见“北京宪兵队特高课长对实施户口调查的指示”,1941年4月6日。见北京市档案馆编:《日伪在北京地区的五次强化治安运动》,45页。]。在20世纪40年代,伪政权沿用国民政府的检查程序,其“户口大搜查方案”中明确指示警察须密切监督下列人员与事项:“形迹可疑之人、私藏枪械及违禁物品、反动图画书类、新迁入之户、新迁入及临时寄居之人”,同时规定搜查处所包括“普通住铺户、旅店、娼寮、会馆、杂居、锅伙、庙宇等”。人员配备以中国警察为主,“各分局职员除值班承审及临时特别勤务外,应全体出动。以职员一员带巡官一员、警长二名、户籍警一名、武装警士四名、侦缉探警二名为一组。搜查重要处所,员警得酌予增加”。“搜查方案”中还特别注明,如遇“外国籍户口(如朝鲜人杂项营业),须商日宪兵队会同实施检查”[北平市伪警察局,J181-14-170,“北平特别市警察局训令:户口大搜查方案”,1940年5月。]。1945年日本投降后,国民党接管了这座城市,继续进行户籍检查以打击犯罪,更重要的目的是镇压日益增长的共产主义活动。检查过程通常涉及几个部门,包括“市警局所属各分局、派出所的户籍员警、警备司令部的士兵、宪兵团的宪兵、国民党北平市党部及所属各级党部派出的党员、三青团派出的团员,以及各区的保甲人员”。[茅复山:《旧中国北平市户政》,见《文史资料选编》,第22辑(1984年):164页。]

除了例行的核查程序外,警察偶尔也会在全市范围内进行大规模的检查,以应对严重的犯罪事件,或作为预防措施来确保节日等特殊活动的安全。例如,在1940年初,北平发生了一系列枪击事件,使得全城处于高度戒备状态。由于日本军事人员和傀儡政府高层每次都是刺杀的目标,警察部门顶着巨大的压力,需要迅速抓捕凶手。警方怀疑一些狙击手可能是从城外来的游击队,躲藏在城内的居民区中。因此,从5月16日到6月15日,警方展开了一系列全市范围的户口大搜查,搜查了居民区内一切与犯罪相关的人员和可疑分子。[北平市伪警察局,J181-14-170,“北平特别市警察局训令:户口大搜查方案”。]

1937年之前的国民政府和日伪政权都面临着一个比以往更加复杂、多样化、不稳定,且流动很强的城市人口。两者都认识到,试图禁止人口在空间和社会中流动是不可行的,迁移已成为许多人的日常活动和生存手段。因此,管理者只能建立一个监管系统,使人们的行动更加透明和易于追踪。户籍制度的核心是户口,它给管理者提供了最新的人口信息,以及相对准确的居民区社会和经济概况。后来共产党政权下的户籍制度建立了严格的城乡分界,有效地阻止了城市和农村地区之间人口和社会的流动,与此不同,国民党和日伪政府户籍制度的主要目标,是量化分析人口流动。最终,户籍制度演变为政府实施其他关键政策的制度基础,如税收、粮食配给、卫生管理和预防犯罪等。执法人员努力保障实时更新这一系统,并积极追查那些敢于“钻户籍制度空子”的漏网之鱼。[Timothy Brook(卜正民),The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China(《纵乐的困惑:明代商业与文化》),p.29.]

即时管理,追踪查验

户籍制度实施后,政府并未停止继续探索控制人口流动的有效措施。市政官员们逐渐认识到户口管理是以居住地为基础的人口管辖方式,这就产生一个问题,总有一些人,比如前述案件中涉及的走私犯、人贩子和江湖艺人,他们不会在一个地方长期停留。事实上,这些人正是通过在不同的居民区和城区间辗转迁移,来逃避政府的监控。其实在很大程度上,整个北平都在处于不断移动之中。这里的居民由于结婚、分居、工作,以及寻找负担得起房租的住房等原因而不断迁移。当人们为了方便或出于需要而频繁迁移,当迁移最终成为一种生活方式,政府被迫寻找一种可以随时随地识别、控制和监控市民的新管理制度。日伪统治加速了改革进程,因为当局试图打击危险的流动形式,如猖獗的非法贸易和日益增多的抗日游击队的活动。在户口的基础上,行政管理者开发了第二种制度,即居住证(还包括旅行证、身份证等)。这两种制度相辅相成,户口将居民变成官僚管理体制中相对静态的统计对象,用于制定人口普查、税收、配给和社会保障等政策;居住证则帮助执法人员辨认出那些相对动态的行为,监控那些经常穿行于家庭、辖区和行政区的个人。

1945年6月7日,北平伪地方法院开庭审理了一起诱拐案件。案发于4月30日,当晚“有分局警长孟有忠会同调查户口,查到厢白旗营三十一号住户唐文贤家中”,命令该户内所有人员到院中集合等待查验户籍。检查进行得很顺利,直到最后一男一女引起了孟有忠的注意。二人并非唐文贤户内居住人员,所以孟有忠要求二人出示身份证件。二人递上居住证,这是一张90 × 60毫米的小纸片,上面记录了持有者的姓名、年龄、性别、职业和住址。卡片的顶部贴着一张照片,底部有持证者的两枚指印。该男子的居住证显示他名为李云藻,28岁;该女子的居住证上记录为李果淑敏,24岁,自称是李云藻的妻子。就在查验结束,交还证件之时,孟有忠突然觉得“形迹可疑”,证件上李果淑敏的“李”字有挖改的痕迹。经过简短的讯问,该女子承认那个涂改模糊的字应该是“金”,而她本人实为有夫之妇,从夫姓名为“金果淑敏”,现离家出走。随后在警察分局内,金果淑敏供认其夫金文瀛,在蓟县县立医院当院长,二人结婚8年,因夫妻关系不和,所以她自行走出,“与李云藻姘度”。[北平伪地方法院,J65-13-3737,金果淑敏、李云藻,1945年。]

根据警察局的调查和法庭讯问,金果淑敏与丈夫不和始于1944年。她家住南宽街九号,丈夫金文瀛因要处理医院的各项事务,住在医院的宿舍,不常回家,家中只有她带两个孩子度日。金果淑敏住在院子里的三间南房,另一间南房为李云藻所住。由于丈夫不常回家,金果淑敏时常找李云藻帮忙,做一些搬重物或维修的杂活。李云藻在十八半截胡同甲三十一号一家电料行内做工,未婚,也乐得去金果淑敏家中帮忙,二人关系逐渐亲密。1944年的中秋节,本是阖家团圆之日,金文瀛没有回家,于是金果淑敏就去了李云藻家。二人与一些朋友和邻居打麻将,喝酒;众人纷纷离去后,“我们两个人在他屋里喝酒以后通奸的”。又过了一段时间,二人的亲密关系引起了邻居们的闲言碎语,很快金文瀛得知了此事。1945年4月7日,金文瀛通过房东带给金果淑敏一封信,“言辞很烈”,说要和李云藻当面对质。金果淑敏立刻把这封信给李云藻看。李云藻心中害怕,决定去老家张家口暂避风头。稍后,金果淑敏也离开北平,“找着李云藻在客栈住宿,于本月29日由张家口回归至清华园下火车,即投宿住唐文贤家内,不料警察到案”。

如果案件发生在四年前,那么涉案之人将难以安排长途旅行。当时日伪政权颁布了一项规定,要求所有旅行者必须申领旅行许可,并随身携带“临时旅行许可证”,在华北、蒙疆地带旅行时使用[北平市伪警察局外城各分局,J183-2-24148,“华北交通公司通报”,1941年2月11日。]。“凡在本管区有户籍者,申请旅行证时,可持户口表,赴本管派出所请求证明”,申请人须填写“旅行地点”和“旅行事由”等[北平市伪警察局外城各分局,J183-2-24148,“拟定各区分局临时旅行许可证手续办法”,1941年2月20日。]。获得旅行证之后,才能购买车票乘坐客运火车、长途汽车或客轮。持有异地户口来北平的居民还须提交其他证明文件,如当地政府出具的身份证明文件等,“凡外埠旅京者未带身份证者,可用铺保或保证人到警察局请领”[北平市伪警察局外城各分局,J183-2-24148,“北平特别市公署警察局训令:发放居住证未经完毕以前,原颁临时旅行证明书颁发仍照旧办理”,1941年7月1日。]。但当局很快发现,上述程序在执行过程中相当不切实际。有些人可以通过不乘坐现代交通工具来逃避这种管理。此外,证明文件有很多不同的样式,而且是由不同的地方当局签发,警察根本无法及时进行核查。为此,北平市伪政府开始推出居住证,这是一种面向北平及周边郊区所有12岁至60岁居民便于携带的官方身份证明,用来解决这些问题,并应对不断流动的人口。1938年底,伪政府在郊区开始了新证件的试点计划,并于1941年年中扩大到北平所有城区的居民。

改革的努力始于一场宣传运动,数以千计的布告张贴在城市的主要街道上。警察局户籍科的负责人在电台上发言,详细解释了该项证件的重要作用以及发放计划。经过密集的宣传准备,1941年5月,伪政府开始发放居住证,“凡在本市管辖区域内居住之人民,年满十二岁至六十岁,均须发给居住证;凡无华北地区各省市县之居住证,及无华北地区外之旅行证者,概不许可居住境内,并严加盘查监视”。居住在商业场所、寺庙、教堂、学校、会馆、医院、工厂、娱乐设施、旅馆和大杂院等“公共户口”的人们都必须向警区办公室申领这张卡[北平市伪警察局外城各分局,J183-2-24148,“北平特别市公署警察局训令”,1941年6月24日。]。要获得这张卡,申请人必须提交一份申请表、三张免冠照片、左右手食指的指纹和一份保证书[有些人不需要指纹。这群人包括现任和退休的官员、日本主办的新人协会各部门主任、国立大学和学院的校长和院长、商会主席、国有企业的董事会成员和高管。但一个人的豁免身份必须首先得到日本宪兵队的核实和批准。北平市警察局外城各分局,J181-14-174,“北平特别市警察局训令:颁发居住证书特属身份地位指认及其家属免印指纹训令”,1941年6月23日。]。有关发放过程,“各派出所户籍警士二人,每人每日轮流执行发放,即第一日到各户发放,第二日在本段各户呈送填就书证,整理登记,按名核对,当日下午汇送本管分局”,规定还要求“每日每一户警须发放一百五十人,次日午前即照收一百五十枚,不得遗漏、少发少收”[北平市伪警察局,J181-14-173,“北平特别市警察局颁发居住证程序”,1941年5月12日。]。到1941年8月中旬,也就是新控制系统首次使用的3个月后,已经发行100多万张卡,覆盖了全市约60%的人口[北平市伪警察局,J181-14-174,“颁发居住证数目统计表”,1941年6月25日至1941年8月15日。]。到9月,人们被要求随时携带居住证以便接受检查,未能出示居住证、伪造或更改居住证者,可能面临从罚款到拘留、监禁等一系列处罚[北平市伪警察局,J181-14-260,“警察居住证要领”,1941年8月12日。]。官员们承诺,持有居住证的人可在日伪政权辖界内自由旅行。换而言之,北平居民可以使用居住证随时购买车票登上任何客运火车和长途汽车,在4个省份(河北、山东、山西、河南)、3个直辖市(北平、天津、青岛)和2个特别行政区(威海和江苏北部)之间旅行,这些地方均属同一政权管辖。[参见李铁虎:《北平伪临时政府辖境政区沿革述略》,载《北京档案史料》1987年第3期,62页。]

当地居民对于居住证的用途和重要性十分清楚。在上文提到的金果淑敏和李云藻一案中,他们二人都明白自己出行需要这份证件,但如果遭遇警方检查,他们现有的证件将破坏二人的旅行计划。金果淑敏的居住证显示她家住北平、已婚,如果她和一个与她无关的男子一起长途旅行,自然会引起警方的怀疑。面对这些限制条件,涂改居住证可能是唯一的选择。其实现有制度也存在漏洞可资利用。居住证上记录了区属、街道(或胡同)名称、门牌号等持证人的家庭地址,但它没有标明房号,也没有标明持证人是否住在一个多户合住的大杂院里。换句话说,金果淑敏和李云藻同住南宽街九号,居住证上住址相同,他们已经“住在一起”了,可以混作已婚夫妇。二人在旅行前唯一需要做的事情,就是在把金果淑敏的居住证上的姓氏从“金”更换成“李”,而二人也的确如此行事。

1945年4月7日,李云藻离开北平前往张家口,次日金果淑敏带着女儿佯装成回娘家,离家出走。到张家口后,她就和李云藻在一家客栈住了二十多天。随后女儿不幸生病亡故,悲伤之下,金果淑敏告诉李云藻她想回北平,李云藻同意了。5月29日晚上,二人乘火车到达北平。李云藻没让金果淑敏直接回家,而是把她带到郊区的亲戚家里,最终被执行户籍检查的警察抓获。警方后将案件移交到法院,李云藻以“意图奸淫和诱有配偶之人脱离家庭”和“伪造身份证件”的罪名受审。在审判过程中,金果淑敏声称是李云藻涂改了居住证,但李云藻矢口否认。法院下令核对李云藻笔迹,认定“其笔势间架均无不同”。1945年6月16日,李云藻被判有期徒刑6个月。

大约在审判之后的两个月,日本战败投降,伪政权垮台,国民政府接管了北平。新一届市政府开始重建工作,并对市政工作人员进行全面整顿。曾为伪政权工作的官员中,只有大约40%留任[北平市政府,J1-7-417,“光复一年北平市政府底稿”,1946年。]。在治安系统方面,国民党并没有引入一套新的控制机制;但政府努力更新战前建立的户籍登记,并继续将其视为保障城市安全的有效手段。国民党官员对于居住证制度也非常熟悉,事实上,国民政府在其战时首都重庆实施过居民身份证制度,与居住证系统相类似,只不过名称有所不同[茅复山:《旧中国北平市户政》,见《文史资料选编》,第22辑(1984年),155—157页。]。重庆聚集了大量持不同政见者、共产党地下工作者、日军特工、难民和帮会分子等,居民身份证制度可以帮助官员们保持警惕,打击混乱、破坏和危险的活动。

直到此时,身份证明制度仍然是地方运行的管理措施。各地行政机关向管辖范围内的居民发放身份证件,但来自不同司法管辖区证件的尺寸和设计各不相同。1947年,国民政府推出了一项计划,在全国范围内统一身份证明材料的样式,即国民身份证[北平市政府,J1-7-1355,“北平市政府令:修正北平市政府办理执法国民身份证实施程序”,1947年7月26日。]。这一计划反映了官员们对不断增长的人口流动以及跨地方和地区人口迁移的担忧。引入一种便于携带、样式统一的身份证明材料有助于在全国范围内建立起监控网络,密切监控人口的迁移情况。然而,这一全国性计划并未得以实现;在这一计划提出之时,国民政府就已在日益严重的通货膨胀和内战中濒于崩溃了。

国民身份证是由国民党引进的,更早的是由日伪政权施行。如果继续向前追溯,明清时期的统治者曾尝试采用类似的安全措施来控制人口流动。明朝的里甲制度可能是最大胆的尝试,它将人口流动纳入帝国范围内的登记和税收网络之中。明清政府也曾尝试便携式身份证件文件。比如为了约束僧道这类不属于任何正常家庭且名声不佳的流动人群,政府曾颁发度牒,以证明身份。但是,国民党和日伪政府重新启动户籍登记制度以及引入统一的身份证明的做法,确实具有十分重要的意义。雄心勃勃的明朝洪武皇帝所设想和尝试的里甲制度是帝国晚期一项特殊但短暂的计划,国民党与伪政府则将这一计划转变成一种例行的行政管理程序,帮助当局管理一个不断流动的社会。

行动中的国家

正是通过重要的监控措施和其他日常行政管理,这个战时状态的国家将其权力扩展到广大的城市居民区和普通人的日常生活之中。警察局与派出所等负责“收集街坊邻里间的基本信息,特别是户籍资料,同时管理日常值班站岗和巡逻工作”,构成城市管理的节点[David Strand(史谦德),《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》,94页。]。在街上,巡警代表着官僚行政权力,而保甲长代表着嵌入居民区的非正式国家权力。一些居民确实认为政府机构,尤其是警察,是帮助恢复家庭和谐的后盾。他们向警察求助,惩罚离家出走的妻子,训诫虐待妻子的丈夫,管教不良的子女。其他人在与警察和保甲长的关系上则更为模糊,这主要是因为战时他们所代表的令人畏惧的国家权力,以及他们协助实施的掠夺性战时政策。本节将研究北平妇女是如何利用多种多样且矛盾的方式去理解警察并与之互动的。

家长式干预

在北平地方法院1942年审理的一起重婚案件中,被告杨文氏在5年内经历了3段婚姻。起诉书中指称,“杨文氏原系段建石之妻,因段建石体弱多病”,家中一贫如洗,于是杨文氏“诡称段建石业已亡故……以赴津谋事为名出走”。1937年10月,杨文氏“托平姓、安姓为媒,嫁何涟瀛为妻”。然而,新的婚姻并没有让杨文氏摆脱贫困,她再次感到绝望。1941年6月的一天,杨文氏又一次离家出走,经友人毛自起等为媒,嫁给了第三任,也是最后一任丈夫——农民杨福春。但是不知出于什么原因,杨文氏“心悬两地”,稍后又逃回何涟瀛家,“诡称事已完毕,来自天津”等。[北平伪地方法院,J65-6-225,杨文氏,1942年。]

弃夫潜逃表明了一种家庭危机,是女性对婚姻完整性和丈夫权威性的公开挑战。尽管晚清出现了鼓励男女从传统家庭关系中解放出来的改革派言论,但在20世纪40年代的北平,人们仍将妻子离家出走的决定视为丈夫无能的标志。此外,如果弃夫潜逃是出于性的原因,则会对妇女的名誉和家庭的社会地位造成重大损害。最重要的一点是,考虑到前面章节中讨论过男子结婚成本过高的问题,妻子弃夫潜逃意味着丈夫会蒙受重大的经济损失。由于妻子出走对于男性而言风险是如此之高,丈夫和家人常常会请朋友和邻居帮助监视妻子。当家庭内部和邻里的监视失效时,丈夫及其家人会向警察和法院寻求帮助。

在杨文氏一案中,报案的是杨福春的弟媳杨李氏,警察局接到报案后,旋即展开调查。警察追查离家出走的妇女,并非是质疑民国法典中所承认的妇女的自主权;警察所考虑的是协助妇女离家出走的中间人,以及此类案件中涉及的婚外性行为等,这些都可能威胁到婚姻制度本身。已婚妇女的行为不再只是个人的选择和自主的表达,它们影响了家庭和社会秩序的构建。因此,控制合法婚姻之外的性关系和保护夫妻关系的完整性仍然是20世纪立法运动和警察活动的基本任务。为了捍卫婚姻制度,该法引入了两种新的犯罪类型:“妨害自由罪”和“妨害婚姻和家庭罪”。《刑法》明确表达了其保护个人的自由意志和保护家庭完整性的双重目标。在实践中,这意味着当私奔的案件被提交到法院时,弃夫潜逃的妻子本人和其他相关人员可能会受到起诉和惩罚——不是因为侵犯了妇女行使自由意志的权利,而是因为他们破坏了妇女的婚姻关系。换句话说,法律保留了丈夫阻止妻子离家出走或进入他不赞成的关系的权力。

刑事档案表明,与明清时期的审案官员相比,20世纪的立法者和司法官员面临一套完全不同的政治理念与文化信仰,但是他们却肩负着相同的任务——定义妇女在两性关系方面的行为准则,同时捍卫家庭的完整性,以应对激烈和颠覆性的社会变化。正如苏成捷所言,清中期的立法者坚持不懈,试图让卑微的农民家庭成为“清代统治秩序的基石”[Matthew H. Sommer(苏成捷):Sex, Law, and Society in Late Imperial China(《中华帝国晚期的性、法律与社会》),p.310.]。他们强调妇女的道德意识和贞洁观念以捍卫父权家庭秩序。当物质和社会流动削弱了家庭和公共秩序时,这种在意识形态和立法上对家庭的强化使清政府的社会和道德秩序得以稳定,同时也让它能够对抗底层光棍带来的严重且日益增长的威胁,这些光棍是在商品化经济中被取代,被迫脱离规范家庭关系之外的男性。尽管对明清时期的立法原则进行了严厉批评,但晚清以来的社会和法律改革仍然继承了一项保护家庭完整的家长式使命,民国初期北平的警察把这一任务转变成行动。正如史谦德所言,他们“照看城市,调处街头纷争,四处排忧解难”[David Strand(史谦德),《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》,84页。]。他们使自己成为确保社会秩序和城市安定的关键力量。

爪牙

再转回到上文杨文氏一案,一旦警方开始搜查,找到她并非难事。警察局接到报案后,派警“前往朝阳门外小营房,会同东郊第六段警长沈荣顺,偕同至管界北营房东街路北门牌37号”。1942年1月17日上午,警察等到达现场,发现此处“并无院墙,共计北土房四单间。经杨李氏指称,杨文氏曾就在西首第二间屋内”。警长沈荣顺“将该户唤出开门查视,并无杨文氏,仅有户主纪龄之妻田氏一人在屋,遂查看户口证,共计男女老幼七名口。当询已逃杨文氏是否在你这里住着,据纪田氏声称,曾于夏历六月间由我娘家姑母金田氏(即已逃杨文氏之母)同杨文氏至我家看望”,后来不知去向。警察继续讯问纪田氏,随后根据她的口供,来到杨文氏第二任丈夫何涟瀛家中,将其逮捕。

借助庞大的户口系统,以及依靠不懈努力以确保信息及时更新,警察能够抓捕嫌犯,调查居民区内的各种犯罪因素。户口记录不仅是一项有效打击犯罪的措施,也使政府能够计划和执行从粮食配给到政治控制等一系列行政任务。由于对城市有了更深入的了解,并拥有一支经验丰富的警察队伍,战时的城市治理极大地扩大了国家的影响力。但是,警察负责执行的各种不受市民欢迎的政策,以及他们越来越令人生畏的管理手段,玷污了警察队伍在其运作中所保持的家长式形象。小说《四世同堂》就通过白巡长这一人物形象,展示了这个时代的衰落。白巡长在日伪时期的行政生涯,既体现了警官自豪感不可逆转的丧失,也体现了北平家长式警察制度的终结。这部小说把白巡长描写成一个自信、友善的人,他对自己辖区内的居民有着十分广泛的了解,也对于自己解释官方政策、解决各种纠纷的能力感到自豪:

白巡长已有四十多岁,脸上剃得光光的,看起来还很精神。他很会说话,遇到住户们打架拌嘴,他能一面挖苦,一面恫吓,而把大事化小,小事化无。……他深知自己的责任是怎样的重大——没有巡警就没有治安可言。虽然他只是小羊圈这一带的巡长,可是他总觉得整个的北平也多少是他的。[老舍:《四世同堂》,39—40页。]

在日伪统治时期,白巡长继续为伪政府工作,这并非出于政治立场,只是为了谋生糊口。然而,战时的工作使他丧失了正义感,使他与管辖区内居民的关系变得越发紧张。他接到了一个又一个令人不快的任务,例如,他不得不敦促各家各户毁掉外文书籍或含有抗日内容的出版物,安装定制的收音机来收听官方广播,在灯火管制时要求居民用黑纸蒙住窗户,收集废旧金属,并协助日本士兵和中国警察逮捕那些违反规则的人。有些时候,白巡长确实能够说服居民遵守这些不受欢迎的战时安全措施。但通常因为战时的警察任务显然与他习惯的邻里调解人和保护者的角色相冲突,他经常会感到沮丧、尴尬,甚至是羞辱。有一次,白巡长不得不带领日本宪兵队去搜查一位受人尊敬的学者的住宅。在搜捕现场:

身后还有四个铁棒子似的兽兵,他只好把怒气压抑住。自从城一陷落,他就预想到,他须给敌人作爪牙,去欺侮自己的人。除非他马上脱去制服,他便没法躲避这种最难堪的差事。他没法脱去制服,自己的本领,资格,与全家大小的衣食,都替他决定下他须作那些没有人味的事!……他在人前挺不起腰杆,简直是个苟且偷生的可怜虫。[老舍:《四世同堂》,172页。]

如果说白巡长为自己参与逮捕同胞而感到羞愧的话,那么当他目睹自己的帮手保长被日本兵打死时,他深负罪责。他无法逼着自己下定决心做这种卑鄙的事,只能把愤怒发泄在其他汉奸身上。

他的长脸煞白,一脑门汗珠;背挺得笔直,眼睛直勾勾朝前看,可什么也看不见。他已经不是白巡长,而是阴风惨惨,五六尺高的一个追命鬼!他已经无所谓过去,也无所谓将来,无所谓滑头,也无所谓老实。他万念俱灰,只想拿一把菜刀深深地斫进仇人的肉里,然后自己一抹脖子了事。走到三号的影壁跟前,他颓然站住,仿佛猛地苏醒过来。他安分守己过了一辈子,如今,难道真得要去杀人么?迷迷糊糊的,他站在那儿发愣。[老舍:《四世同堂》,215页。]

如果没有中国警方的配合和勤奋工作,日本对北平的占领就不会如此严密、彻底和有效。无论执法还是维持秩序,警察非常有用、不可或缺,但是这种为虎作伥的行为,使得警察与中国居民日渐疏远。白巡长在小说里的世界和职业生涯结束后,受到玷污的警察形象再也没有得到修复,并且引起了当地更广泛社会的共鸣。在中国收复北平前夕,警察部门发现自己不再享有城市仁慈保护者的地位,反而被当地居民斥责为“日寇爪牙”。[北平市警察局,J181-10-236,“北平市警察局有关组建女子警察队的报告和报刊回复”,1946年。]

日伪统治结束后,警察局为了挽救其信誉和合法性,不得不尽可能厘清其与日本占领当局的关系。例如,1946年2月7日,英文报纸《北平纪事报》发表一篇文章,指责女警“给妇女进出城门造成很大的不便”[北平市警察局,J181-10-236,“北平市警察局有关组建女子警察队的报告和报刊回复”,1946年。]。该报更进一步认为女警是一个“卑鄙组织”,“是敌伪的遗产”,因此是广大市民的“公敌”。[北平市警察局,J181-10-236,“北平市警察局有关组建女子警察队的报告和报刊回复”,1946年。]

警察部门投书报章加以辩解,声称建立女警队的想法最早是1923年提出的,这是民国政府早期大规模警察改革计划的一部分,旨在修补清朝遗留下来的濒临崩溃的执法系统。然而,军阀混战和频繁的政权更迭延缓了这一进程,直到1933年,北平才首次设立女警察。无论是女警队还是更大的警务行动,都是服务于公共利益,旨在杜绝有伤风化、无法无天的行为,维护正常社会秩序[北平市警察局,J181-10-236,“北平市警察局有关组建女子警察队的报告和报刊回复”,1946年。]。警察部门对报纸批评的回应,反映了国民政府力图谴责日伪时期的制度经验,以期恢复警察的信誉和合法性,使其成为维持“国内和平与秩序”的有效与可靠的力量,这对中国在苦苦战胜日本后的“国家重建”至关重要。[北平市警察局,J181-10-236,“北平市警察局有关组建女子警察队的报告和报刊回复”,1946年。]

这篇文章发表3年后,北平警方被共产党政权接管。共产党干部,尤其是地下工作者,对于国民党及其政府建立的控制系统并不陌生。按照他们观念,警察队伍和保甲制度,以及整个民政系统、军事力量和司法体系,都是国民党国家体系的支柱。旧的城市治理必须被摧毁,在这片废墟上建立起人民政府[“中国北平市委关于如何进行接管北平工作的通告”,1949年12月21日。见北京市档案馆、中共北京市委党史研究室编:《北京市重要文献选编(1948.12—1949)》,北京:中国档案出版社,2001年,18页。]。1949年1月31日,解放军入城。共产党干部被立即派去接管市政府各个部门,包括警察局。在接管城市管理部门的同时,共产党也积极争取群众的支持。在区、街两级组织开“诉苦会”,每户至少派一人参加。妇女被要求参加并表达她们对伪政府和国民党政权下的警察和保甲长的愤怒。从会议纪要可以看出,许多女性对保甲长的态度有些微妙。在一次诉苦会中,干部听到妇女说“保甲长也没什么,知道我们穷,也不跟我们要钱,人还不坏。他们抓兵也是不得已,上面叫他抓的”[“第二工作组妇女工作总结:对保甲长、警察的印象”,来自中共北京市第五区委,40-1-36,“第六区十一月份妇女工作总结”。]。与此形成鲜明对比的是,妇女对警察的印象不佳,“我们有事,去找警察,他们不管”,“有一家受流氓的气,去告诉警官,警官非但不理,还打了她”,“警察真厉害”等。

尽管这些妇女对警察和保甲看法不同,但共产党还是把二者归为一类,斥责他们是“国民党指派的统治与压迫人民的工具和帮凶”,全行废除。“着令保甲人员全体到场,站立一旁,去掉他们昔日的威风”[见北京市档案馆、中共北京市委党史研究室编:《北京市重要文献选编(1948. 12—1949)》,61—62页。]。详细重申党的革命政策,对于保甲长“将他们所具的联名切结当场公布,使群众完全了解我们的意图,并号召群众监督他们。如发现他们继续欺压人民,或有其他不法行为,准予随时公开,或密函向军管会、警备司令部、市和区的民主政府控告举发,查明属实定予严惩”。[见北京市档案馆、中共北京市委党史研究室编:《北京市重要文献选编(1948. 12—1949)》,61—62页。]

警察同旧政权的其他公务员一样,要接受审查,在此过程中,他们的政治观点和职业经历都要受到共产党干部的详细调查。审查的结果将决定警察在新政权中的未来。据报道,到1949年5月1日,大约三分之二的国民党公务人员通过了政治审查。他们在共产党领导下的新政府中,接受了严格的思想改造,继而承担新的任务[“中共北京市委关于旧人员处理原则向中央、华北局的情事报告”,同上,222—223页。]。然而,公务人员的历史记录,特别是他们与敌对政权的联系,都使得他们成为在政治上被怀疑的对象,也因此在未来的岁月中被逐渐淘汰。

结语

到了20世纪40年代,北平的文化环境日渐开放,逐步接受甚至鼓励妇女进入公共场所。道路条件的改善和新的旅行服务进一步提高了妇女的流动性。在战争和占领时期摧毁的家庭经济,也迫使人们通过流动获取生存资料,从而勉强维持生计。在这一过程中,妇女参与市场交易,并采取创新的、有时是非法的手段,提供或出售性能力与生育能力,从中获利。妇女这些越轨的经历深刻地转变了现代中国公路与铁路的历史意义,使之从一种突出技术创新、商业运作以及战时运输的男性世界,变成了一个合法旅行与非法交易相交织的混乱空间,妇女可以混迹于其他乘客(主要是男性)之中的异性社交空间,公路与铁路成为一个可以使妇女摆脱家人与邻居监视的匿名空间。

在战时的北平,非法交易和犯罪活动推动了治安体制的发展,催生并建立了一系列日臻完备的控制系统。两项标志性措施,即户籍制度和居住证制度,代表着政府管理一个日益流动的社会的两种不同方式。第一个制度遵循的是明清时期的控制原则,将人口以家庭为单位进行组织,这不仅包括基于血缘和亲属关系的自然家庭,也包括共同居住条件下的公共处所,然后将这些控制单位置于官方管理之下。与户籍制度的集体原则不同,居住证是以个人为中心。通过向个人发放便于携带的身份证明,执法人员可以随时随地有效地检查持证人的身份。

新的治安控制措施极大地扩展了警察的权力和政权的边界。庞大的治安系统让城市管理者能够更彻底、更有效地进行人口普查、登记出生和死亡等一系列日常事务。这一系统还可以帮助政府进行粮食配给、向市民征用战略资源、打击可疑人员和活动,从而为战争提供支持。尽管共产党革命胜利后,严厉谴责民国与日伪时期的警察制度,但这些政策还是为中华人民共和国最终建立起来的基层管理体系提供了模型和先例。到1949年中期,共产党的新基层管理开始成形,将原有的结构和新的工作人员相结合。保甲制度的整体结构保留了下来,但改用了新的名称。原来的“保”的单位转换为“街政府”,“甲”的单位则被改为“闾”或“居民小组”。原来保甲人员被共产党干部以及街道中的积极分子取代。

共产党批评国民党的城市治理脱离群众,以致市政官员染上官僚主义和形式主义的习气,在政府和它所要治理的社会之间造成了严重的对立[“北平市治安委员会善于治安运动的指示”,1949年3月24日。见北京市档案馆、中共北京市委党史研究室编:《北京市重要文献选编(1948.12—1949)》,308页。]。共产党则强调深入群众、发动群众,试图在持续的群众运动中发展积极分子,让他们负责一些行政管理工作。因此,新的基层管理体制由两部分构成,街政府的负责人是由区政府任命的干部,工作人员包括“正副街长各1人,各部门业务设委员3人至5人及文书1人,共9人(其中副街长兼民政委员,故实际为8人)分任之”。但是,街道以下的一切行政和动员工作都落在了积极分子的肩上。人民政府强调“在建立街乡政权时,必须发动群众教育群众来进行,并启发群众觉悟,热心建立自己的政权。切忌使用简单行政命令和单纯从组织形式上解决问题。必须把人民民主政权建立在广大人民的基础上,特别是工人阶级和劳动人民、革命知识分子的基础上”[“北平市人民政府关于废除保甲制度建立街乡政府初步草案”,1949年5月。见北京市档案馆、中共北京市委党史研究室编:《北京市重要文献选编(1948.12—1949)》,326—329页。]。在废除旧的控制系统和建立新政权的过程,妇女负责除旧建新的工作。她们的参与、支持,以及最重要的是,她们的主动性和领导工作,都使她们在新中国新的街道管理结构中获得了永久的地位。