| 人生得遇苏东坡 | 收藏 |

第五章

羡慕 幸得你有这样的至交好友

人生得遇苏东坡 作者:意公子

引子:一段好的友谊,真的有着治愈人心的力量

如果要画一张苏东坡的社交网络图,可能你会发现,画不完,根本画不完。他的朋友太多了。其中的故事,或让人捧腹,或让人温暖,或让人感动。

举个例子。当年苏东坡被贬海南,天涯海角之远,身边没有一个熟人,书信往来也很慢,几乎与世隔绝。

他当年在眉山的老乡巢谷却说:“我愿意步行万里去看他。”

他真的这么做了。那时巢谷已经七十三岁,瘦弱多病,贫困潦倒,走到苏辙被贬谪的循州时,苏辙劝他:“你年纪大了,路途遥远,而且还得忍受海浪颠簸之苦,就不要去了吧。”

巢谷说:“我还能走,你别拦我。”

后来,苏辙听说,巢谷没有走到海南。

他为了去见东坡,死在了路上。

苏东坡究竟是一个怎样的人,能让朋友愿意披肝沥胆地对待他?

心理学上有一个概念,叫“关系照见自己”,意思就是,人的自我意识和自我认同,很大程度上是通过社会互动形成的。他人就像是我们的一面镜子,帮助我们认识和理解自己的内在特质。

其实本篇可以展开写的人有很多,限于篇幅,我摘取了一些不同角色、不同关系的人。

通过了解他们与东坡交往的故事,也许,我们会更了解苏东坡这个人。

一 与师长交——苏东坡与欧阳修

你有“亦师亦友”的朋友吗?

你人生中有没有过那种“亦师亦友”的朋友?

回顾我们这一路成长的经历,一定曾经有过,或者到现在也还有那么一个或几个人,他们好像是我们的启蒙老师,在我们刚起步的时候,或经历低谷的时候,拉过我们一把。他们教给我们知识,甚至为我们树立了很好的榜样,直到今天,在我们的人格底层,依然可以看见他们留下的痕迹。

人生中,有过这样的人的帮扶,是一件非常幸运的事。

在苏东坡的人生里,就出现过这样一位重要的老师。

可以说,没有他,也就没有日后闪耀文坛千年的“苏子”。

这个人就是欧阳修。

有人统计过,在苏东坡所有文章、信札和诗词里,共提到欧阳修一百七十多次,光是给欧阳修及其家人写的祭文就有五篇。

我们知道苏东坡所在时期的前后一百年,可以说是中华文化巅峰的一百年。这百年间出现了多少文豪、大家,其中和苏东坡同期的就有王安石、司马光等人。

但为什么是欧阳修成了苏东坡的贵人呢?

一开始,我只是试图从历史故事里去理解,直到有一天,我把这些人写的字拿出来对比了一下。

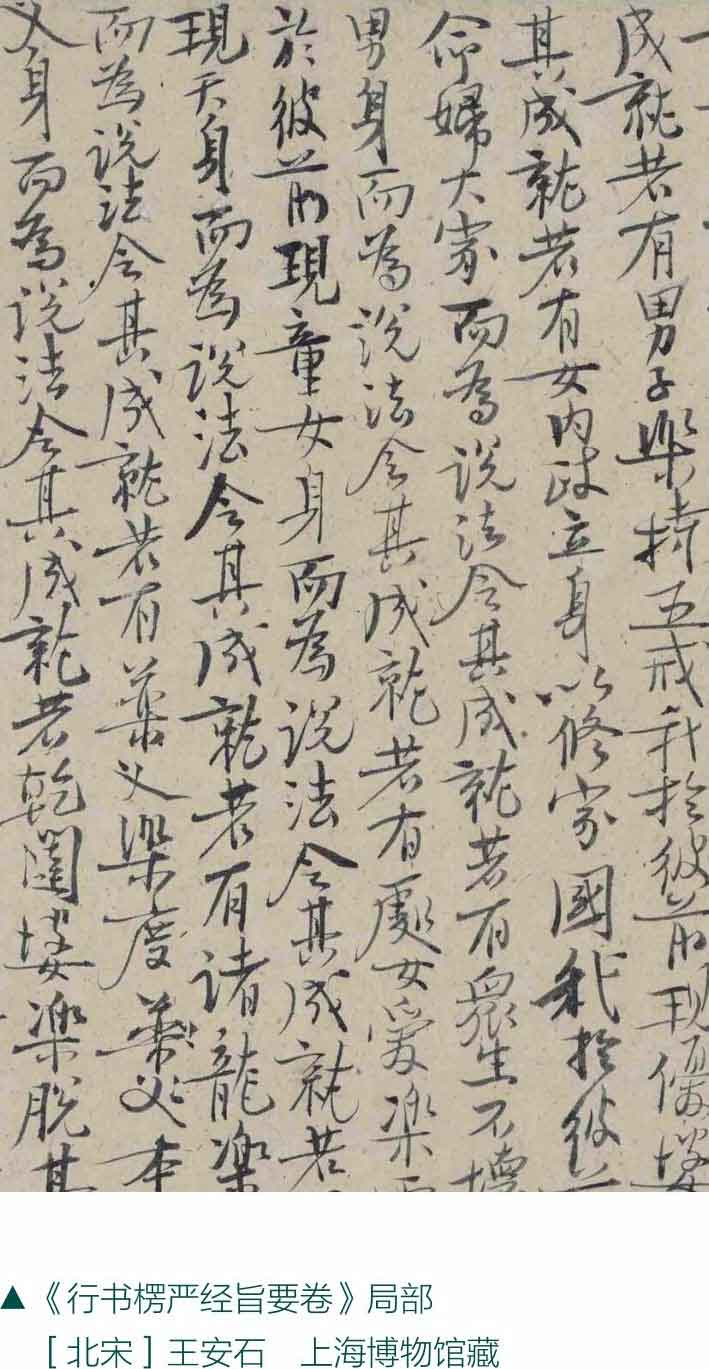

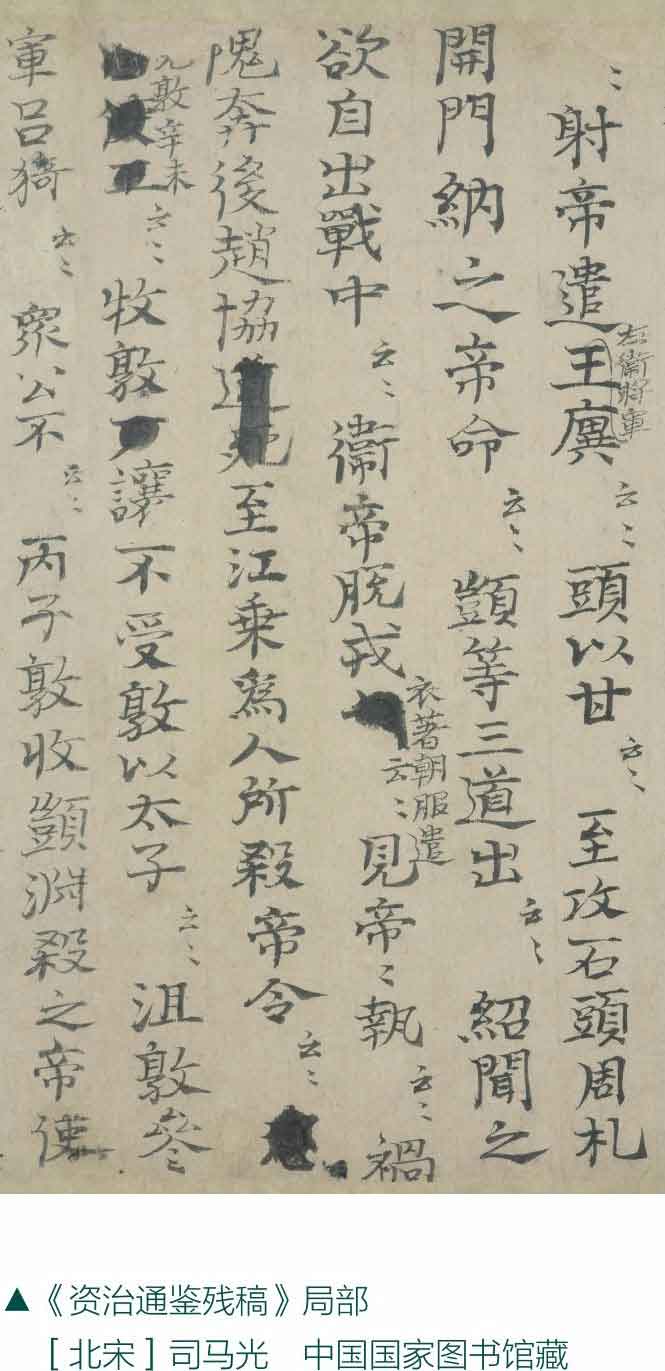

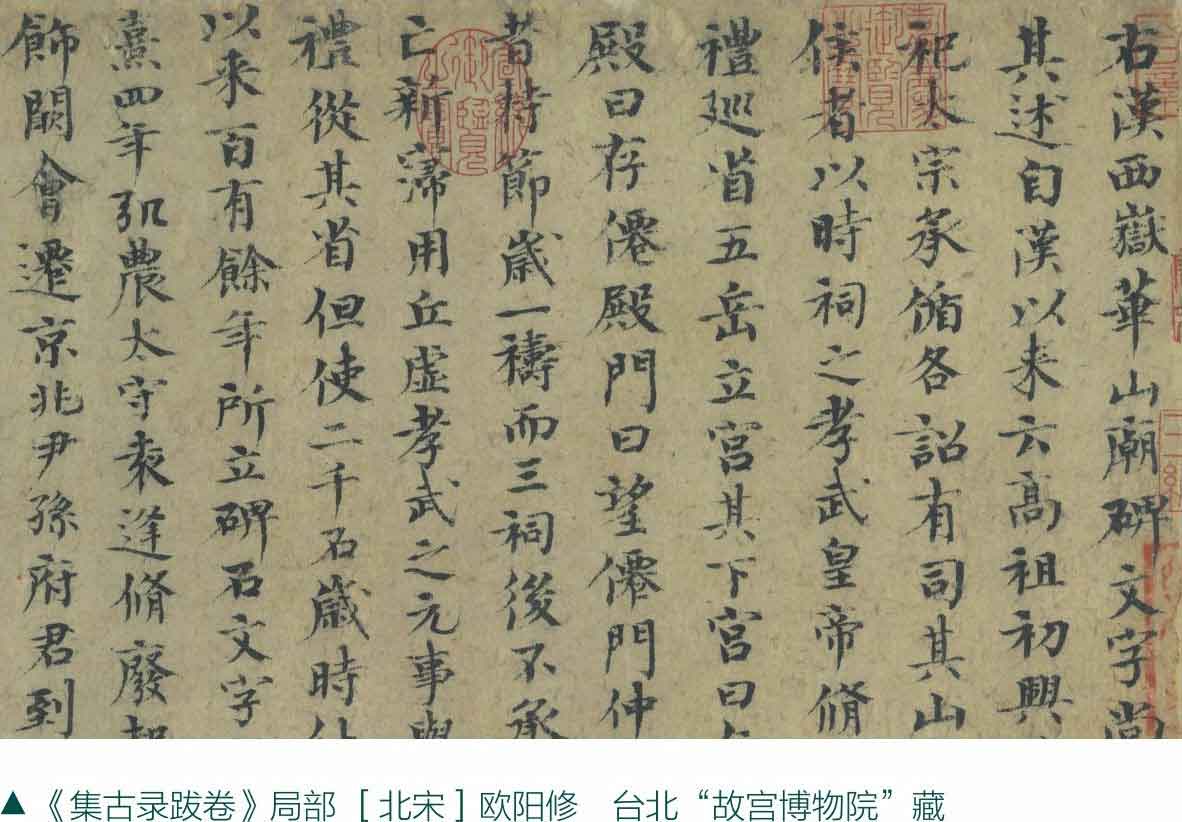

这是王安石和司马光的字:

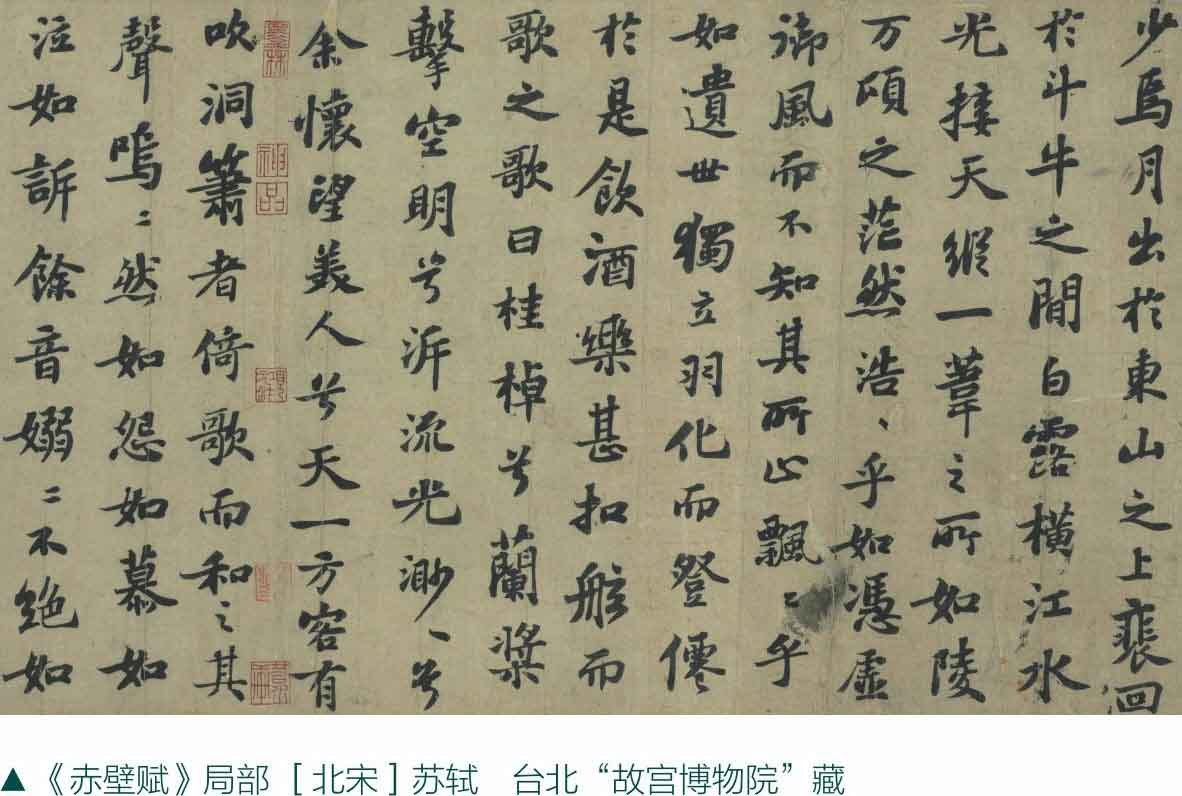

这是欧阳修和苏东坡的字:

你看出什么了吗?

字如其人,他们恰巧是两类人。

王安石被人叫“拗相公”,司马光被苏东坡叫“司马牛”。这俩哥们儿都比较硬,你看他们的字,刀刻斧凿,力是外露的、直接的。而欧阳修与苏东坡则是另一类。他们的字整体更温润,笔墨沉厚。

这也能从侧面看出,为什么苏东坡和王安石、司马光两人不那么对付。一个严苛的、坚硬的老师,很难培养出圆融的、随性的徒弟。朋友也是一个道理。

所以,亦师亦友的前提是志趣相投。

当然,光这样是不够的。

他们之所以能成为我们的“贵人”,一定是在某个很重要的阶段,曾经无私地帮助过我们。

这中间又有一类人,我认为他们尤其伟大,就是他不嫉妒。哪怕有一天你超过他了,他也真心为你感到荣耀。

我们常说文人相轻,所以文坛上能出现这样的人,那就更可贵了。这是我非常佩服欧阳修的原因。

苏东坡和欧阳修的初见,是在北宋嘉祐二年(1057)。

欧阳修当时正在推行诗文革新运动,他反对“西昆体”“太学体”这种为了写文章而“文章”的、充满了艰涩典故和华丽句子的文章。他讲究文道并重,写文章是有感而发的,而且要说人话,文情并至,能表达出自己的真性情才好。如果你读过欧阳修本人的文章,就能对这个标准有更深的体会。

因此,他也希望能利用科举,选拔出一些这样的人才,共同推动文学革新。

其实他这样做是有风险的。

革新,就意味着要得罪原有的一批人。所以当时放榜之后,那些写“太学体”的学生开始当街闹事。他们把欧阳修围起来,在他的马前起哄,巡街的士兵都无法制止。

即便顶着这么大的压力,欧阳修倡导诗文革新运动的步伐也并没有停止。在本次科考中,他惊奇地发现了一个未来的人才,那就是眉山苏轼。

我们要感谢当时的考试制度。欧阳修主持考试的时候,是四场综合打分评定,虽然苏东坡第一场考试失利了,但真正让他声名大噪,并且得到欧阳修赏识的恰巧是第二场。我们之前讲过苏东坡这一段经历,这里就不再重复了。

那篇让欧阳修惊艳的文章,就是后来被收录进《古文观止》里的《刑赏忠厚之至论》。因为考卷被重新誊写过,并且把名字糊了起来,当时欧阳修以为是自己的门生曾巩所写,为了避嫌,就没给第一,违心地给了个第二名。

后来第四场考《春秋》的时候,苏东坡考了第一。四场成绩综合下来,他顺利登科,成功进入了殿试。

当时宋朝的规则是“殿试不落黜”,就是如果你获得进入殿试的资格,一般不会落榜,都赐予进士出身。所以包括苏东坡在内的388位人才,都成了当年的进士。而当年的主考官欧阳修,自然就成了他们的恩师。按照惯例,他们需要到欧阳修府上去拜谢。

那一回,就是苏东坡和欧阳修的初次见面。

苏东坡终于见到了他向往已久的偶像。

他童年还在读书的时候,有个从京城来的人到了学校里,跟他们讲石介写的《庆历圣德诗》,老师就跟他说:“范仲淹、韩琦、富弼、欧阳修,你要记得他们。他们都是人中豪杰。”

后来,苏东坡在给范仲淹的文集写序的时候描述了这件事,说他第一次看见欧阳公,欧阳公就介绍了另外两位大佬韩琦和富弼给他认识。他们“皆以国士待轼”——用天下读书人的最高礼节来对待苏轼。

苏东坡不仅记得他和欧阳修第一次见面时的大事,就连那些细节他也记得。

他在《祭欧阳文忠公夫人文》里写道:

先生开心地拍手鼓掌,说:“你是和我一样的人,其他人都算不上同行者。我老了,要退休了。未来我希望能把文章之道传授给你。”

此我辈人,余子莫群。我老将休,付子斯文。

这一面,是一位当朝文坛领袖,对下一个希望之星深深的看见与托付。

那一年欧阳修五十一岁,苏东坡只有二十二岁。

我特别佩服欧阳修的一点,就是他的识人之明和他的气度胸怀。

你看他在《与梅圣俞》里是怎么评价苏东坡的:

读轼书,不觉汗出,快哉!快哉!老夫当避路,放他出一头地也!

这就是成语“出人头地”的由来。

看到比自己更好的人,他不仅不嫉妒,而且还要为他让路。

《三苏年谱》里记载,欧阳修喜得苏东坡以后,就以培植他成长为己任。一开始一片哗然,许多人很不服气。但后来看见苏东坡的文章,就渐渐信服了。当时盛行的文风,也因此得到了改变。苏东坡的文章风靡一时。

我们甚至可以大胆地说,苏东坡是欧阳修“捧”出来的。

后来,苏东坡服母丧结束以后回到京城,欧阳修又推荐他去参加制科考试。这门考试非常严格,而且必须有人引荐,你才有资格考。欧阳修在当时的推荐信《举苏轼应制科状》里甚至写了重话:

臣今保举,堪应材识兼茂明于体用科。欲望圣慈召付有司,试其所对。如有缪举,臣甘伏朝典。谨具状奏闻,伏候敕旨。

意思就是,如果这个人我推荐错了,我甘心接受朝廷法规的惩罚。

后来的结果我们也说过,苏东坡的成绩前无古人,可以说是北宋开国百年第一。

一颗文坛之星,冉冉升起来了。

十年后,欧阳修也在一次又一次的申请中,退休了。

同一年,因为与王安石等变法派的意见不合,苏东坡主动请求外放,到杭州任职。他先去看了弟弟苏辙,然后两人一起到颍川去拜访退休的欧阳修。

这是他和欧阳修的最后一次见面。

苏东坡后来在《祭欧阳文忠公夫人文》中回忆到,恩师告诉他:“你能来我好开心。我所说的‘文章’,必然要承载道义,否则就不是好文章。你要把持住自己,如果早年就因为贪图名利而改变了自己的志向,那么,你就不是我的学生。”

苏东坡叩头称谢,然后告诉欧阳修:“老师,我记住了。我到死都不会改变。”

他说:“老师虽然已经过世了,但是他的话,还像太阳一样照耀着我。”

欧阳修去世以后,很多人给他写过祭文,但是如果你去对比一下,比如王安石写的和苏东坡写的,情感的浓烈程度是完全不一样的。

王安石是临风感怀,感慨再无人追随。

临风想望不能忘情者,念公之不可复见,而其谁与归?

苏东坡直接是,上为天下苍生而悲,下为我对先生的情感而痛哭。

盖上以为天下恸,而下以哭其私。呜呼哀哉!

十八年后,苏东坡第二次外放杭州。

他专门又去找了老师当年推荐他认识的名僧惠勤和尚,可惜老和尚也过世了。老和尚的弟子告诉他,他们把欧阳修和惠勤两人的画像挂在厅堂祭拜,没想到几个月后突然冒出了一眼清泉。于是苏东坡借欧阳修的号,将这口泉命名为“六一泉”。

时隔近千年,这口泉现在还在,位于杭州西湖孤山南麓西泠印社的西面。

对中国文化史而言,我们有幸得遇苏东坡。

对苏东坡个人而言,他有幸得遇欧阳修。

人生中能遇见一个懂你的人,太不容易了。

更不容易的是,他不仅懂你,还愿意领你进门,不遗余力地提携你、帮助你。

其实,人生中有这样一个你可以叫他“师父”的人,是一件很幸福的事。

就好像多了一个没有血缘关系的父亲,是心灵上的朋友。

高山流水,伯牙子期,知己相交,甘之如饴。

二 与学生交——苏东坡与黄庭坚

高级的友谊,是平淡如水的。

有些人,一生可能都没见过几次面,却能够亦师亦友亦知己。

苏东坡和黄庭坚就是这样的人。

黄庭坚的名气当然不比苏东坡大,但就宋朝的文人团体而言,那也是一颗闪耀的明星。

宋诗中两位影响力巨大的人物是苏黄,即苏东坡和黄庭坚;北宋四大书法家是苏黄米蔡,苏后面就是黄;苏门四学士里,打头的也是黄庭坚。

所以大家普遍认为,黄庭坚是苏东坡的学生。

其实他们之间的关系,与其说是师生,不如说亦师亦友亦知己。

而且在看完了他们的故事之后,我有一个感受,就是我不知道要羡慕苏东坡,还是要羡慕黄庭坚。

他们的友谊,向世人展示了什么叫“君子之交淡如水”,非常平淡,却非常高级。

黄庭坚比苏东坡小九岁,最开始苏东坡并不认识他。

北宋熙宁五年(1072),苏东坡在杭州任职,好友孙觉给苏东坡介绍了自己的女婿,也就是黄庭坚。他给苏东坡看了自家女婿写的诗文,想请已经名扬天下的苏子来替黄庭坚扬扬名。

《宋史·黄庭坚传》里是这么描述苏东坡看完了黄庭坚诗文之后的反应:

苏轼尝见其诗文,以为超轶绝尘,独立万物之表,世久无此作,由是声名始震。

一骑绝尘,超凡脱俗,世间已经很久没有看到这样的好作品了。然后,后面六个字交代“由是声名始震”,从此以后,黄庭坚的名字在文坛声名鹊起,开始渐渐被大众所认知。

说到这里,我们可能认为这两个人会因为互相欣赏,就此结交了吧。

没有。

对黄庭坚而言,苏轼这个名字就是北宋文坛最耀眼的星星,他内心其实是非常倾慕和向往的,可是他们之间,也许是因为名气、地位悬殊,所以一直到这件事发生了六年之后,1078年,我们才找到了他第一次写给苏东坡的信。

黄庭坚就像一个粉丝给偶像写信一样。

他说:我年纪小又地位卑微,才华有限,只能在众人之中远远望着您,无法侍您左右……如果不是因为您的才德,像我这样身份低微的人,怎么可能有机会和您通信呢!我所期待的,就是想把我的所思所想和一个心意相通的人交流。因为无法在当今找到这样的人,于是以前我只能从古人中寻找。而今,与我同时代的人中就能找到这样符合心意之人,那我这份渴望相见的心,该有多强烈啊!《诗经》里说:“见到君子后,我的心才得以倾诉。”现在,我虽然还未见到您,但我的心已经在向您倾诉了!

然后,他还专门作了《古风二首上苏子瞻》附在后面,作为送给偶像的文字礼。

认认真真,恭恭敬敬。

很多晚辈写给这些名人大家或者长辈上级的信,因为同在政坛或同在文坛,大多数信里除了赞美,都会说“我特别想要跟随您啊”“请您多提携我啊”之类的话。但这封信我读下来,非常干净,非常真诚,没有任何利益的部分,就是很纯粹地想要表达:我对你的崇敬和倾慕。

这件事过去约莫半年后,没想到,黄庭坚居然收到了苏东坡的回信。

更没想到的是,苏东坡的这封信是这样写的:收到你的信我很开心。你太谦恭了,对我这么畏惧,何必呢?我也很想和你交朋友啊。我从你的诗文推断你的为人,必然藐视世间俗事,当权者不一定能用你。我在济南拜会你的舅舅,更觉得你超然物外,与天地同游,不仅当权者不一定能用,我这样一个放纵不受拘束、与世间疏阔放达的人,都担心自己够不上能成为你的朋友呢。我正要向你求交,没想到先收到了你的信,这喜悦和惭愧的心情,几乎克制不住啊!然而最近家里人生病了,我回信比较晚,希望你别介意。你送给我的《古风二首》我收到了,姑且和着你的韵也写二首,博你一笑。秋热季节,万望珍重啊。

想象一下,你曾经仰慕的一位大家,你诚惶诚恐地给他写信,没想到他却告诉你,他也很看好你,很想跟你交朋友,然后认认真真和了你的诗,你有什么感觉?

这一来一回的信,从此拉开了苏黄二人的相交之路。

他们以文字互相唱和,但不幸的是,紧接着苏东坡就迎来了他人生的第一大痛击:乌台诗案。

所有和他有文字往来的人,都受到了牵连,包括黄庭坚。但当大部分人都选择噤声自保的时候,黄庭坚却是少有的站出来替苏东坡申冤的人。他也因为乌台诗案的影响,而被罚二十斤铜,降职为县令。

苏东坡被贬黄州期间,黄庭坚依然继续给他写信,两个人的唱和之作一来一往,很有默契。

苏东坡写《薄薄酒》,黄庭坚就写《薄薄酒二章》。

黄庭坚写《食笋十韵》,苏东坡就写《和黄鲁直食笋次韵》。

两个人从精神世界走向了生活乐趣,然而一直到这个时候,他们之间都还只是笔友。

直到元祐元年(1086),苏东坡从黄州的低谷走回京城政坛,那一年的冬春之交,在距离他们第一次通信八年之后,黄庭坚终于见到了自己的偶像。

而此时,苏东坡已经五十一岁,黄庭坚已经四十二岁。

京城三年,是他们之间最为快意的三年。

苏东坡擅长画枯木竹石,黄庭坚就给他的画题诗。

题子瞻枯木

折冲儒墨阵堂堂,书入颜杨鸿雁行。

胸中元自有丘壑,故作老木蟠风霜。

他们都是书法大家,彼此互相欣赏,互相切磋,也互相揶揄。苏东坡说黄庭坚的字是“树梢挂蛇”,黄庭坚说苏东坡的字是“石压蛤蟆”。

苏东坡还写过一篇文章,说自己抢了黄庭坚的墨。

他说:黄庭坚的书法,就是跟我学的,所以书法这么有名,大家都拿着精美的纸和优质的墨来找他写字。他有一个随身携带的古旧的锦囊,里面都是好墨。有一天他来找我,我就伸进去摸,摸出半块承晏墨。天哪,这可是有人愿意用王羲之的真迹去换一块完整的承晏墨啊,非常珍贵的。啊不管了,这墨归我了。

想象一下,两个半百之人就跟小孩儿抢玩具一样,互相挤对嬉戏,玩的呢,还是文人雅士的情趣,其实是挺美好的。

当时在苏东坡周围,围绕着这样一个以苏东坡为中心的文人群体,他们志趣相投,以东坡为师,成为苏门四学士,黄庭坚就是打头的那个。

可惜的是,他们这段美好时光,并没有维持太久。

随着苏东坡的再度贬谪,两人又都天各一方了。

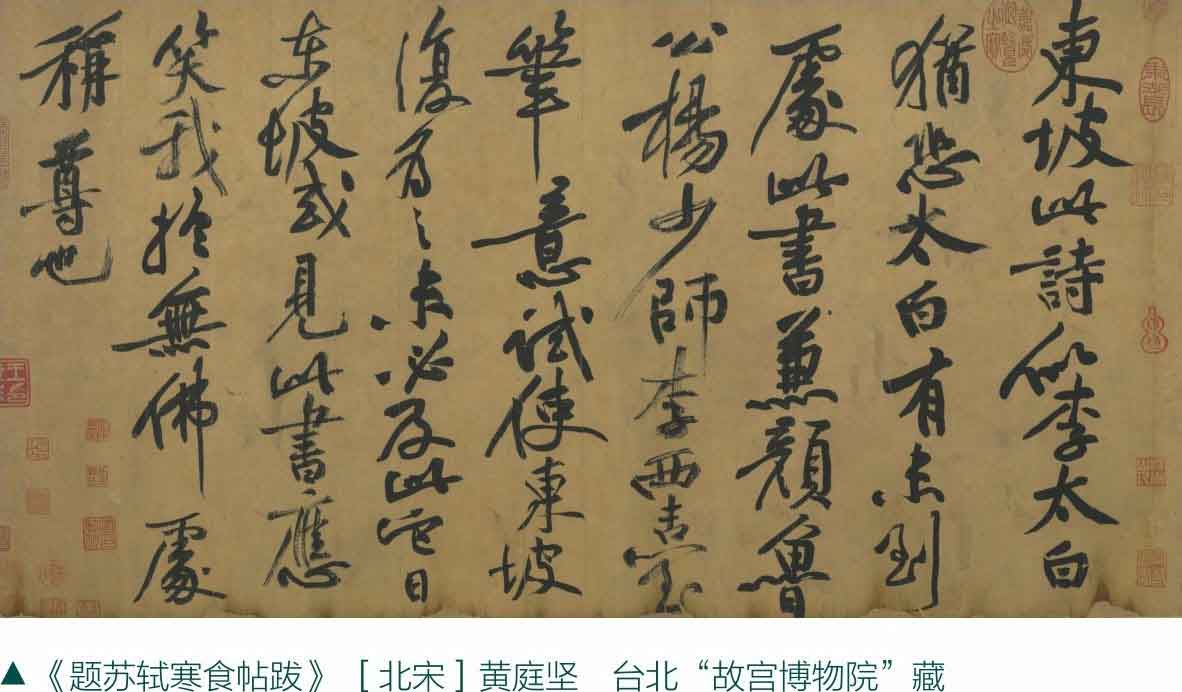

又过了几年,黄庭坚辗转见到了苏东坡的《寒食帖》,这篇帖子后来成了书法史上的第三行书,上边的跋文正是黄庭坚写的。

他说:东坡这两首《寒食帖》,就像李太白的诗,甚至在某些程度上超越了李太白。这篇书法兼有颜真卿、杨凝式、李建中的笔意,如果让东坡再写一次,可能都未必写到这样好。

他自嘲地说:如果有一天东坡看见我写的这篇跋文,也许会笑我没大没小,在无佛处称尊吧!

当你在一幅字帖上看到这两大书法家合体的时候,那种心情是无以言表的。

一个随意奔放,一个苍劲有力,都是一气呵成。

可惜的是,苏东坡并没有看见这篇跋文。

因为,他过世了。

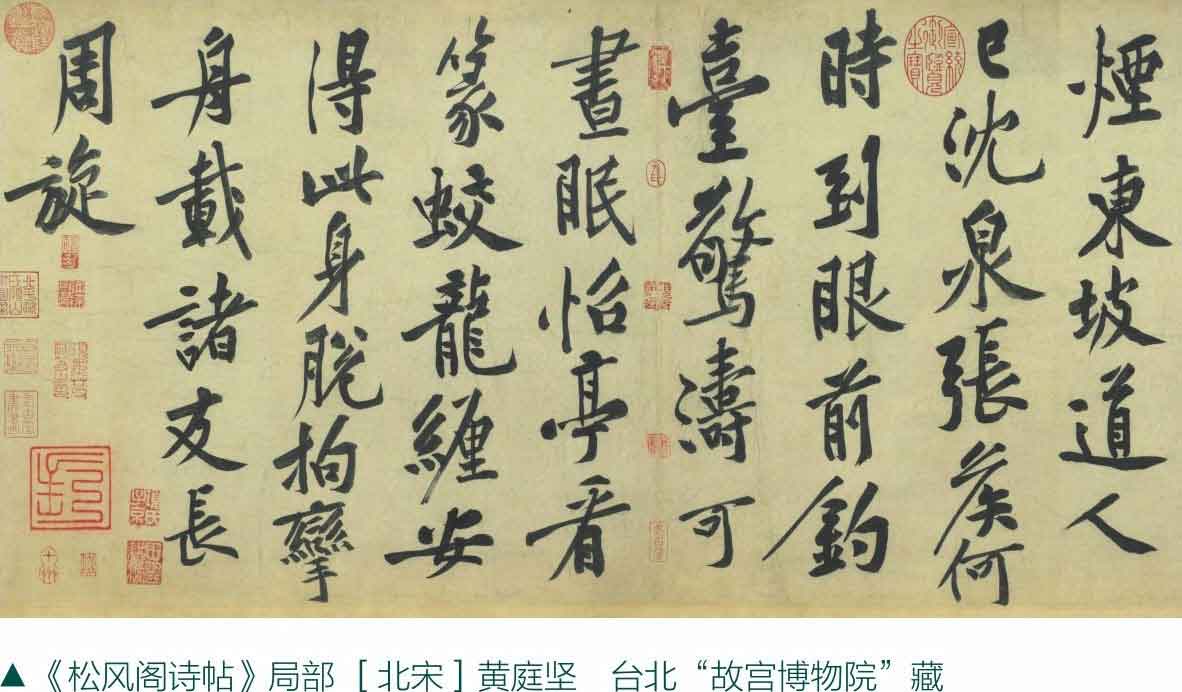

又过了一年,黄庭坚跟朋友到湖北鄂城的樊山游玩,途经松林间的一座亭阁,他想起苏东坡在惠州,曾写下过一篇《记游松风亭记》,说的是“此间有甚么歇不得处”,人生有哪一刻不能放松一下呢?

黄庭坚触景生情,提笔写下了后来成为他书法代表作的《松风阁诗帖》,诗中有一句:东坡道人已沉泉。

再遇美景,可惜曾经的朋友,已经不在了。

“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。”

黄庭坚在自己的家里挂上苏东坡的画像,每天清晨穿戴整齐,为老师献香作揖,施礼致敬。

在东坡死后四年,六十一岁的黄庭坚也走到了生命的尽头。陆游在他的《老学庵笔记》里描写了黄庭坚临终前的场景,真就跟他与苏东坡的友谊一样,平淡且高级。

那天下着雨,黄庭坚喝了点酒,微醺,坐在胡床上,从栏杆之间伸出脚去淋雨。雨水拍打在他的脚上,他回头对身边的朋友说:“信中啊,我这辈子都没有像现在这样快意啊。”说完,就去世了。

古人常说,君子之交淡如水。

我以前不懂得,为什么淡如水才是高级的友谊,但在苏黄二人身上,我看到了:有些人,就是不需要经常见面,不需要经常问候,也没有那么多跌宕起伏的情节,但一朝相识,便可为一生知己。

黄庭坚写过一篇《品令·茶词》,最后一句话,就是君子之交的最好注解:

恰如灯下,故人万里,归来对影。口不能言,心下快活自省。

三 与方外之人交——苏东坡与佛印

交一个有智慧的朋友。

在苏东坡的众多友人中,他跟佛印的故事应该是最广为流传的。很多听起来很有趣,也很有禅机。可惜绝大部分都不是真的,只是后人编的段子。

但为什么我们今天还值得拿出来说一说呢?因为读完这些故事以后,你会觉得,人生真的应该交一个有智慧的朋友。特别是当我们对人、事、物有所执念的时候,他的一句话,真的就如醍醐灌顶,直接把你点醒。

先说说佛印这个人。

冯梦龙在《古今谭概》这本笔记小说里,记载了一段关于佛印出家的趣事,说佛印博览群书,原本是要考功名的,跟苏东坡关系好。但有一年,他跟苏东坡说想进宫见见皇帝,苏东坡就给他出了个馊主意,说:“皇帝刚好要去神庙祷告,你呢,打扮成僧人的模样进去里面表演,就能远远见到皇帝了。”

结果皇帝一看,这“僧人”啊,“身长白面,状貌魁梧”,就问:“咦,这人怎么不剃光头啊?”佛印没办法,就只好编了个理由说:“我家里穷,没钱剃度。”皇帝同情地说:“那行,我免费给你一个度牒,你安心去当和尚吧。”于是就让人把他头剃了。佛印从此奉旨出家。

这个故事听起来挺逗的,可惜是假的。

那真实的故事是什么呢?

佛印小时候就出家了,而且是个神童。

据记载,佛印禅师法名了元,俗家姓林,他在庐山开先寺,也就是现在的秀峰寺,跟随善暹禅师,在此开悟,之后历住庐山归宗寺、镇江金山寺等好几个知名古刹。今天我们到庐山的秀峰寺,还能在观音殿前看见当年佛印亲手植下的古松。

他小时候就是个神童啊,三岁能诵《论语》,五岁能诵诗三千首,精通五经,是个饱读诗书的僧人。《庐山山南二古寺志》里说到,他“与东坡居士善”,就是跟苏东坡关系好。我想,后人之所以喜欢编撰他和苏东坡的种种颇有禅机的故事,可能也跟佛印本人的人设有关系,人家本就学识渊博、智慧通达。

那,他跟苏东坡都有哪些有意思的故事呢?

最有名的那几个,都跟“屎尿屁”有关。

据说有一次,苏东坡跟佛印出城游玩,两人骑着马慢慢前行。

佛印赞叹说:“你在马上的这个姿态,很好,像一尊佛。”

苏东坡就调侃说:“你在马上看着也好啊,像一堆牛屎。”

佛印说:“我口出佛,你口出屎。”

你觉得他们的境界谁高谁低呢?

现代有一句很流行的话,叫“你眼中的你不是你,别人眼中的你也不是你,你眼中的别人才是你”。佛印心中有佛,所以看别人都是佛。那苏东坡看别人都是屎,就只能证明他心中……

这个故事大概率不是真的,但很多人都说是真的,还找到了出处——明代人所编写的《东坡禅喜集》,真有这本书。但且不论明人写的是不是真事,我翻遍了整部《东坡禅喜集》,也没看到这个段子。

所以说,历史真的很难有绝对的真相。

但不影响我们听有趣的故事啊。

这不还有一个故事。

据说苏东坡中年以后喜欢参禅悟道,一日突然感觉自己修禅有成,于是写下一首诗:

稽首天中天,毫光照大千。

八风吹不动,端坐紫金莲。

多稳,无论外在得失,内心如如不动。

他写完以后感觉很好,就让人将这首诗送给对岸金山寺的佛印禅师。

禅师看了诗,写了俩字回他:放屁!

苏东坡一看,大怒,乘船过江去找佛印理论。

佛印看着他,笑着说了一句话:

八风吹不动,一屁过江来。

你不是不为外物所动吗?我一句“放屁”,就让你动了。

这个故事据说记载在《东坡志林》里,可是我在《东坡志林》里也没找到。

但你不觉得他们两个人之间的往来,充满了禅机,有一种意犹未尽的感觉吗?

而且这两个故事,都有一个共性,就是每当你要显摆一下,或者给你的朋友恶作剧一下的时候,他总能从你的小聪明里跳脱出来,一句话,就让你明白:啊,小丑竟是我自己。

但你又不会不开心,因为这种高智商的一来一回的交流、博弈,是会让人产生高阶乐趣的。

我接下来要说的这几个故事大概率是真的,因为它们都出现在苏东坡的诗集和文字里。

这些故事比刚刚那两个还要难懂一点,但是也很有禅意,需要反复琢磨。

苏东坡是在乌台诗案发生前不久结识的佛印,后来他被贬黄州时,佛印曾写信给他,请他给自己所在的云居山写一篇记。

苏东坡也很有意思,他不只回了信,还寄了一大堆石头,同时附送了一篇文章,叫《怪石供》:

齐安小儿浴于江,时有得之者。戏以饼饵易之。既久,得二百九十有八枚。大者兼寸,小者如枣、栗、菱、芡,其一如虎豹,首有口、鼻、眼处,以为群石之长。又得古铜盆一枚,以盛石,挹水注之粲然。而庐山归宗佛印禅师适有使至,遂以为供。禅师尝以道眼观一切,世间混沦空洞,了无一物,虽夜光尺璧与瓦砾等,而况此石?虽然,愿受此供。灌以墨池水,强为一笑。使自今以往,山僧野人,欲供禅师,而力不能办衣服饮食卧具者,皆得以净水注石为供,盖自苏子瞻始。

他说:我在黄州看到一些小孩在江里洗澡时,会到处捡石头。我逗他们,就用饼跟他们换,一段时间下来,得到了两百九十八枚。你别小看这些石头啊,小的像枣,像栗子,还有一颗大的,特别像虎豹。禅师啊,你用佛家的眼光看待世间一切,我想你应该没有分别心了吧。夜明珠、宝玉和这堆石头在你看来,应该是一样的吧。所以你别嫌弃我供奉石头给你啊。以后别人要是也想供奉,也跟我一样没钱置办这些吃的穿的,那是不是也可以供奉石头啊。因为苏子瞻我呢,已经开了这个先河了。

最后他在信里还特别使坏地说了一句:相信以后寺里的斋饭就不愁没地方化缘了。

其实,供奉一堆石头原本是苏东坡想跟佛印开的一个玩笑,有点得了便宜还想卖乖的意思。

没想到,佛印不仅把这些石头照单全收,而且还认认真真、恭恭敬敬地让人把苏东坡的这篇《怪石供》刻到了石碑上。

还有一次,苏东坡去拜访佛印,满屋子找不到一张椅子坐。

佛印说:“此间无坐榻,居士来此做什么呢?”

苏东坡嘴上不能输啊,就打了一个机锋,说:“我暂借禅师的地水火风四大为坐榻。”

这句话其实说白了,就是想要展露自己的智慧。

因为佛家认为组成世界的基本要素是地水火风这四大元素。世间所有的物质,坐榻也好,人也好,甚至我们肉眼看不见的东西,都是由它们组成的。

所以苏东坡的潜台词是,椅子只是我们定义出来的一种物质而已,既然这世界底层的元素都是地水火风,那借你的地水火风来做我的坐榻不就行了吗?

这么一听,我们觉得苏东坡好像很有智慧,不执着于椅子的色相,好像已经悟到了物质和能量之间可以相互转化一样。

但佛印说:“你说要问我借四大,我有一个问题,你要答得上来,我借你四大,要答不上来,你腰上这条玉带,留下。”

苏东坡一想:我回答得这么高级了,你还能有啥问题?“好,那你问吧。”

佛印说:“你借我四大来当坐榻,可我四大本空,五蕴非有,你上哪里坐?”

这句话是什么意思呢?

就是,我修行到深处的时候,已经四大皆空了,可你还在追求这世间的四大啊。

这句话一出,境界高下立见。

苏东坡无话可说,只能把玉带留下。

这段故事被记载在佛教典籍《五灯会元》中。

后来苏东坡也写诗记录了这件事。

从诗里看,佛印虽然留下了他的玉带,但其实也就是开个玩笑而已,礼尚往来,佛印也把自己的衲衣留给了他。

以玉带施元长老,元以衲裙相报,次韵二首

其一

病骨难堪玉带围,钝根仍落箭锋机。

欲教乞食歌姬院,故与云山旧衲衣。

其二

此带阅人如传舍,流传到我亦悠哉。

锦袍错落差相称,乞与佯狂老万回。

虽然他们流传于后世的,大多是这些互相恶作剧的,或者互见机锋的对话,但这些对话所展现出来的智慧层次,总给人一种层层叠叠、余韵悠长的感觉。

越是这样有智慧的朋友,其实越能在你人生低谷处,捞你一把。

据《钱氏私志》记载,佛印有一封写给苏东坡的信,我看了很感动。

子瞻中大科,登金门,上玉堂,远于寂寞之滨,权臣忌子瞻为宰相耳。人生一世间,如白驹之过隙。二三十年功名富贵,转盼成空,何不一笔勾断,寻取自家本来面目,万劫常住,永无堕落。纵未得到如来地,亦可以骖驾鸾鹤,翱翔三岛,为不死人。何乃胶柱守株,待入恶趣?

昔有问师,佛法在甚么处?师云在行住坐卧处,着衣吃饭处,屙屎剌撒处,没理没会处,死活不得处。子瞻胸中有万卷书,笔下无一点尘,到这地位,不知性命所在,一生聪明,要作甚么?

三世诸佛,则是一个有血性的汉子。子瞻若能脚下承当,把一二十年富贵功名贱如泥土,努力向前,珍重,珍重。

苏东坡晚年被贬惠州的时候,佛印在江浙,离得很远。

有一个僧人叫卓契顺,愿意千里送信,佛印就把他的信托付给了这位僧人。

佛印担心苏东坡晚年遭遇这等大挫折,会内心绝望,因此这封信写得情深义重,一字千钧:

子瞻,人生一世,白驹过隙,二三十年功名富贵转眼成空,何不将前尘往事一笔勾销,去找寻自己的本性?就算去不了西方极乐世界,至少也可以仙山遨游,不被万物牵绊,再陷浩劫啊。

曾经有人问我,佛法在何处?我说:在你行住坐卧处,在你穿衣吃饭处,在你拉屎撒尿处,在你没人理会处,在你求生不得、求死不能处。

道理,就在这个世界的每一处地方。子瞻,你胸中有万卷书,笔下无一点尘,走到这样的境界,如果还不知道人活着是为了什么,那要这一生聪明有何用呢?

三世诸佛,都是有血性的汉子。子瞻若有担当,可把一二十年的富贵功名视如泥土般卑贱,努力向前,珍重,珍重!

真好。

人生,还是要交这样一个有智慧的朋友!

四 与铁粉交——苏东坡与马梦得

交一个能一直挺你的朋友。

能找到一个能一直挺你的朋友,有多幸福?

苏东坡就有这么一个朋友,而且夸张一点说,如果没有他,历史上甚至都不会有“苏东坡”这个名字。

这个人叫马正卿,字梦得,跟苏东坡同年同月生,而且只比他小八天。

他们的友谊从苏东坡年轻的时候就开始了。

“马梦得”这三个字,在东坡的文字里横跨了三十四年。

嘉祐五年(1060),苏东坡二十五岁,那时他因为和弟弟苏辙同榜登科中了进士,被当时的文坛领袖欧阳修看重,名气正盛。他和弟弟刚为母亲程夫人守完三年孝回到京城,因为京城房子太贵,消费太高,他们一家人就搬到离京城六十几公里开外的郊区,当时叫雍丘,也就是今天的河南杞县,在那里住下了。

那一年,他认识了马梦得,他恰好就是杞县人。

马梦得当时在干什么呢?在京城太学做太学正。

太学是宋朝最高教育机构,相当于国家级大学,是为国家培养高级官员和学者的地方,从宋仁宗开始设置了“太学正”这么一个职位,最早是从太学生里选拔一些优秀学生来担当。我们可以把他们理解为“学生干部”。这些学生干部平常要执行校规,抓违纪,考核别的学生,等等。

马梦得在当时就是这样的角色。

这个角色天然有点像“教导主任”,如果我是调皮捣蛋的学生,肯定很忌惮他。

在《东坡志林》里,苏东坡这么描述马梦得,说他“清苦有气节,学生既不喜,博士亦忌之”。

杞人马正卿作太学正,清苦有气节,学生既不喜,博士亦忌之。余少时偶至其斋中,书杜子美《秋雨叹》一篇壁上,初无意也,而正卿即日辞归,不复出。至今白首穷饿,守节如故。正卿,字梦得。

虽然只有短短不到一百字的描述,但是我们完全可以勾勒出这个人的基本形象。

首先,清苦。

穷啊。多穷呢?

苏东坡曾经专门写过一篇文章叫《马梦得穷》,在里面非常嘴毒地调侃过:从这个命盘上看啊,我们这个月份出生的人,都没啥富贵相,全是穷人。而其中呢,又以我和马梦得为穷人中的穷人。但是如果就我和马梦得两人单比,那对不起,还是他穷一点。

马梦得与仆同岁月生,少仆八日。是岁生者无富贵人,而仆与梦得为穷之冠。即吾二人而观之,当推梦得为首。

连苏辙都忍不住写诗感慨:老天爷啊,你怎么能让一个人这么穷啊。

赠马正卿秀才

男儿生可怜,赤手空腹无一钱。

死丧三世委平地,骨肉不得归黄泉。

徒行乞丐买坟墓,冠帻破败衣履穿。

矫然未肯妄求取,耻以不义藏其先。

辛勤直使行路泣,六亲不信相尤愆。

问人何罪穷至此,人不敢尤其怨天。

孝慈未省鬼神恶,兄弟宁有木石顽。

善人自古有不遇,力行不废良谓贤。

虽然马梦得很穷,但他做事非常有傲骨。你想,又是抓“学风学纪”这种职位,还说一不二的,那肯定学生不喜欢,老师也忌惮啊。所以,马梦得同志在职场上,干得不是很开心。

孔凡礼先生在《苏轼年谱》里就记载了,这一年,苏东坡去拜访马梦得,发生了一件事。就是我们前边提到的《东坡志林》里说的——苏东坡到马梦得的书斋去等他,没等到,于是就信手在墙壁上题写了一篇杜甫的《秋雨叹》。没想到马梦得回来看到这首诗,直接辞官不做了。而且是“不复出”,就是一辈子都不做官了,多大的决心和勇气啊。

本来就穷,辞了工作就更穷了,“至今白首穷饿,守节如故”,头发都白了,还穷着,而且是非常有气节地穷着。

活成了一个又清苦又倔强的老头。

苏东坡当年随意题写的那首杜甫的《秋雨叹》,竟然对一个人产生了一辈子的影响,为什么?

这就是天生气场相投的好朋友啊,我都不一定见过你,但我如此懂你。

因为这一首诗,写的其实就是马梦得的心声。

《秋雨叹》一共有三首,根据南宋胡仔在《苕溪渔隐丛话》里的猜测,苏东坡题写的应该是第一首。

秋雨叹

雨中百草秋烂死,阶下决明颜色鲜。

著叶满枝翠羽盖,开花无数黄金钱。

凉风萧萧吹汝急,恐汝后时难独立。

堂上书生空白头,临风三嗅馨香泣。

秋雨连绵百草烂死,台阶下的决明子依然颜色正鲜。可是小植物毕竟是小植物,秋天是肃杀的,萧萧秋风下它何以自立呢?它这么小,又怎么能改变这个世界的悲凉呢?

马梦得看见这首诗,也许就明白了,他的正直和刚硬,在官场上永远都不会被人喜欢,况且他小小一株决明子,又如何能改变这个世界的肃杀之气呢?算了,穷则独善其身,陶渊明曾说“不为五斗米折腰”,他马梦得可能米都没有五斗,但,他依然不愿意折腰。

从此以后,马梦得就决心追随苏东坡,成了他的头号“捧场王”。当苏东坡以北宋开国百年第一的成绩名满天下,签书陕西凤翔府判官的时候,跟随他一起去的,据说就有马梦得同志。

马梦得对苏东坡最坚定的支持,发生在苏东坡最落寞的时候。

他们相识二十年之后,苏东坡因为乌台诗案被贬黄州,“平生亲友,无一字见及”,那些曾经的好朋友都不知道去哪里了,连个书信也没有。苏东坡写信过去,他们也不回,不知道是不是怕被连累。

但是,在这个时候,有一个人义无反顾、不畏千里而来。

那便是故人马梦得。

在《东坡八首》里有这么一句序言:

余在黄州二年,日以困匮,故人马正卿哀余乏食,为于郡中请故营地数十亩,使得躬耕其中。地既久荒,为茨棘瓦砾之场,而岁又大旱,垦辟之劳,筋力殆尽。

我在黄州第二年,日子穷困潦倒。老朋友马梦得看我连吃都吃不饱,专门忙前忙后,帮我向太守申请了一块废弃的营地,让我来耕种,以求自给自足。

这个地方在黄州城东边的山坡上,恰好唐代诗人白居易也曾经在贬谪的时候做过类似的事,并且把自己开垦的那片土地命名为“东坡”。

不知道是凑巧还是命中注定,总之,马梦得帮苏东坡做的这件事,成了“东坡居士”这个称号的由来。

所以夸张一点地说,如果没有马梦得申请下来的城东这片山坡,历史上就不会有“苏东坡”了。

马梦得不仅帮他搞来了地,还帮他一起种地。

苏东坡哪里拿过什么锄头,一介书生,体力还不咋的,关键是,这还是块荒草丛生、荆棘密布、瓦砾遍地的地,条件太差了。而且那年又逢大旱,“垦辟之劳,筋力殆尽”,种地种得他们筋疲力尽。

不知道在劳作的时候,苏东坡看着边上这个跟自己一样已经四十多岁的男人,心中有何感受。当年他的一首诗让这个男人从此改变了自己的人生轨迹,而今他又不离不弃千里而来,干着最粗重的活儿,帮他解决衣食之忧。

他在感动中不忘调侃,说:这位穷苦的马梦得呀,我们认识了二十年。我估计他之前以为我是个“绩优股”,天天盼着我富贵,好从我身上捞点好处。可惜我现在潦倒至此,反而连累了他。他这么帮我,就像在龟背上刮毛一样,什么时候才能织成一条毛毯呢?

这个蠢蛋痴人马梦得,我都这样了,可他到现在都还这么看好我。

东坡八首

其八

马生本穷士,从我二十年。

日夜望我贵,求分买山钱。

我今反累君,借耕辍兹田。

刮毛龟背上,何时得成毡。

可怜马生痴,至今夸我贤。

众笑终不悔,施一当获千。

这就是挺你的朋友啊!

无论贫富贵贱,交友贵在相知。我看好你,一辈子都看好你。

“可怜马生痴,至今夸我贤”,这句话太好了。

在黄州过了四年多,苏东坡在职场上又“行”了。

他回到了朝堂,成了小皇帝的老师,登上了政治生涯巅峰。

那个时候的马梦得在哪里呢?我们现在已经找不到记载了。

从苏东坡写给米芾的信里可以猜测,马梦得大概率是回到自己的故乡杞县,继续做他清苦的农夫去了。

朋友落魄时,第一时间出来相挺。

朋友富贵时,默默隐退身后。

又过了几年,苏东坡再度遭遇大贬。

五十九岁的他,正要从定州赶往英州,也就是正要从河北赶往广东这个贬谪地的时候,经过了杞县。

相知三十四年,苏东坡再度为马梦得留下了一首意味深长的小诗:

初贬英州过杞赠马梦得

万古仇池穴,归心负雪堂。

殷勤竹里梦,犹自数山王。

你归隐的地方,就像世外桃源一样,令我羡慕。想想我们曾经在黄州一起种地,建了一个小房子名叫“雪堂”。曾经想要归园田居,可惜我贪恋世间名利,还是回到官场中奔波。想想雪堂,真是内心惭愧,深觉辜负。

宦海沉浮,命运作弄,我今又遭贬谪。当年竹林七贤是何等的高风亮节,却也免不了有山涛、王戎等辈投靠朝廷,失了气节。

我羡慕你一生坚守根本,固穷守节,也愿勉励自己,不辜负初心,不辜负你。

其实在我所说过的苏东坡所有的朋友里,马梦得是至今唯一一个连简单的百度百科词条都没有的人。关于他的资料,九成以上都来自苏东坡的笔下。如果没有他,我们也不知道千年前曾有过这么一个人,给予过苏东坡一场横跨三十四年的相知相随、相挺相助。

诸葛亮曾经用一句话来形容世间最高的友情。

他说:“士之相知,温不增华,寒不改叶。”

我想,苏东坡和马梦得,就是这样一对朋友。

人生有这么一个朋友多么幸福啊!

不用客客气气地做什么表面工作,也无须用力地维护友谊,反而更多的是那种调侃、挤对,甚至是恶作剧。并且,最重要的是,彼此有着共同的爱好、共同的志趣,虽然走的是不一样的人生轨迹,却也能有心心相印的珍惜。

快哉,遇见人生中的马梦得!

资料出处:

1. [北宋]苏轼《祭欧阳文忠公夫人文》《答黄鲁直》《记夺鲁直墨》《怪石供》《以玉带施元长老,元以衲裙相报,次韵二首》《东坡志林》《马梦得穷》《东坡八首并叙》《初贬英州过杞赠马梦得》

2. [北宋]欧阳修《与梅圣俞》《举苏轼应制科状》

3. [北宋]王安石《祭欧阳文忠公文》

4. [北宋]黄庭坚《古风二首上苏子瞻》《题子瞻枯木》《品令·茶词》

5. [北宋]苏辙《赠马正卿秀才》

6. [南宋]陆游《老学庵笔记》

7. [南宋]普济《五灯会元》

8. [南宋]钱世昭《钱氏私志》

9. [元代]脱脱等人《宋史·黄庭坚传》

10. [元代]释觉岸《释氏稽古略》

11. [明代]冯梦龙《古今谭概》

12. [明代]徐长孺《东坡禅喜集》

13. 滑红彬、熊超《庐山山南二古寺志》

14. 孔凡礼《三苏年谱》《苏轼年谱》