| 上海胶囊 | 收藏 |

细涌

[或许可以有很多种《细涌》。我是说,每一篇小说,无论长篇还是短篇,在定稿之前,都会有各式各样的版本。有时候,就连作者自己都很难决定到底哪个版本最好。它们往往只有细微的差别,但你很难说,这细微的差别不重要。就拿这篇小说来说,有一个版本是从“故事可以从任何地方开始”开始的。有一个版本里,楷体字并不存在,所有的字体都一样。另一个版本里,宋体字和楷体字的叙述是左右并置于页面上的——我个人倾向于这样的排版,但负责排版的编辑因此要求50%的额外报酬,而预算又不允许……]上海胶囊 作者:btr

这个故事来自我在图书馆里偶然找到的一份手稿。它被安放在一个标着“文化研究”的书架上。手稿是英文的。第一页上有个声明,说明手稿的来历。声明很简短,大致是说,这份手稿是在上海的一间茶餐厅里发现的,发现者是位大学教授,他恰好从事香港文化研究,阅读后发现它虽不完整,却有一定参考价值,遂送交图书馆保存。

手稿包括两部分。一部分是一篇未完成的小说,约四千字。另一部分仅数百字,似小说前言,说明了小说的故事框架,及关于茶餐厅的一些琐碎感想。比如,这位未留名的作者这样写道:“我无意书写一本翻页器(Page Turner)式的小说,而更愿意写一本需要回头看的小说(Page Re-turner)。”“Page Re-turner”显然是一个生造的词,但看完他描述的小说框架后,我大致明白了他的想法。

这部未完成的小说手稿大约只行进到故事的三分之一处便戛然而止。我至今没有明白作者为何会半途而废,又为什么把这份手稿丢弃在茶餐厅里。

手稿有一个名字,叫作《Xi-Yong》。根据标题下的注释,细涌“是某些港式茶餐厅里,对于云吞面的别称”。

我觉得这故事和这名字间有种隐约的关联,但这关联又太过晦涩,无法用语言清晰表达。至于故事本身,它或许波澜不惊,甚至看起来平淡乏味,但里面依旧有某样东西吸引着我,使我下定决心把这份手稿的前半部分译出(我已尽量避免翻译的痕迹,尽可能使全文的风格保持统一),并按预设的框架续写完毕。

另有一点需事先声明:由于这个故事既有对原手稿的翻译,又有我的续写,所以我决定用“btr”——即“不同人”的拼音首字母——作为署名,并以同样的名字命名小说手稿里那位作家的角色(手稿里一直称呼他为“The Author”)。[几乎没有人相信手稿的事。知道此事的人们众口一词地对我说,这个一定是编的吧。或许阅读小说的乐趣之一,就是判断什么是真的,什么是编的。但我要说,生活有时实在太过离奇,它可能比逻辑严密的小说更富有想象力,或者说,更荒诞不经。我只祈求这份手稿在图书馆里不要丢失,好奇心实在强烈的读者,可以去图书馆查阅手稿原件。]

故事可以从任何地方开始。

比如长乐路。

一个名字就是一个故事。95年前,长乐路于一片农田里诞生时,它叫蒲石路[我在一本名叫《上海市卢湾区地名志》(上海社会科学院出版社,1990年8月第一版)的书里,找到了手稿里“PU SHI”两字拼音所对应的原文。我曾猜想那两个字是“朴实”。]。那是当时法租界里一个律师的名字:Bourgeat。如果让第三个字母u翻一个跟头,把第四个字母r推到g后面,那么这个律师的名字将恰好重构为含义近似的两个词:bon和great。分别是法语里的“好”和英语里的“好极了”。

1943年,这条约17米宽的小马路被重命名为“长乐路”。后来人们一直以为那是“长久快乐”的意思。几乎没有人想到,与上海大部分以地名命名的马路一样,“长乐”是福建省的一个地名。2009年正月初七,在福建长乐一间名叫“拉丁”的酒吧里,几位顾客为了庆祝生日燃起焰火。很快,焰火像故事般蔓延,17个人失去生命。[在这段故事里,“17”这个数字两次出现,构成某种巧合般的对应。我通过Google印证了手稿里描述的这起新闻事件确实存在,并证实了“拉丁”是酒吧的名字,而非风格。手稿原文里,Latin一词并无引号。]

茶餐厅在上海的兴起,最初就发生在长乐路。那是20世纪90年代初。在那个年代里,人们开始听张国荣和谭咏麟,开始看有线电视里播放的周润发和刘德华的电影,开始想象那个距离上海1400公里的城市——香港。

如今,茶餐厅在上海已然司空见惯。仅这段短短的马路上就有三家,它们一字排开,摆出一种要把长乐路变成“茶餐厅一条街”的架势。它们几乎都是24小时营业的。晨早,讲一口标准广东话的阿婆们会来饮茶倾解;那钟点,在夜店疯完又填饱肚子的潮男潮女们才刚刚离开。中午,打扮得一本正经的各类白领蓝领假领[原文为“Fake Collar”。]蜂拥而至,他们在公司大楼的电梯里通常对彼此视而不见,此刻却不介意拼桌饱餐一顿。傍晚,食客变得多种多样,有对对双双的情侣,有三五成群的好友,有准备相亲的陌生人,有打算谈生意的小老板们,还有独自来食饭的独行侠……或许那正是茶餐厅的本色:一天之内,不同人在不同时间把茶餐厅变成了不同的空间。就好像,有很多彼此平行的世界共同租用了这小小的空间。

三家茶餐厅里,btr最喜欢靠东的那家。因为那家茶餐厅正对着一间他常去的咖啡馆。咖啡馆老板名叫阿山,是btr的朋友。他建议btr去茶餐厅写小说。

就在那家比较靠东的茶餐厅里,btr写下这样的句子:“我想找个地方写小说,有人建议茶餐厅。”如同聪明的小狗为客人表演算术后,喜滋滋地接过主人奖赏的肉骨头——btr自己夹了块脆皮烧肉,送进嘴里。烧肉很香,但btr却有种不快的感觉:他觉得这个开头似乎并不是他自己的。他的确在空白Word文档里写下了这些字;但此刻,他却分明觉得,这些字像来历不明的银行存款,令人不安。他猜想,或许某本他读过的小说是这样开头的[事实上,这句话来自保罗·奥斯特的小说《布鲁克林的荒唐事》。原文这样开头:“我在寻找一个清净的地方去死。有人建议布鲁克林。”]。但他想不起究竟是哪一本。他读书多,记性又差,像贪婪下载却容量有限的硬盘,此刻难逃死机的宿命。

我想找个地方写小说,有人建议茶餐厅。

就去对面茶餐厅写咯。那天,阿山[原文为“Mr. Mountain”。]一边敲着非洲鼓,一边向我建议道。那鼓声,仿佛在为我壮行。

阿山是咖啡店老板,一头长发,湖南人。每次过年,他总会带些自制腊肠[原文为“homemade salami”。]给常去咖啡店的朋友们吃。记得先放在饭里焖一焖。每年他都会这么关照一句。教人想起“古道热肠”[原文为法语:“L'ami du sale est salami.”意为:“咸肉的朋友是香肠。”我查阅了最新版的《拉鲁斯法语词典》(Le Petit Larousse),其中并未收录这句俗语,故疑为作者生造的。]这个成语。

阿山的咖啡店开在一幢石库门房子三楼。要顺着有尿臊味的弄堂走到深处,要爬上逼仄的楼梯,要避开楼道里快要煮沸的热水,要推开那扇没有任何标识的门,才能寻到。它不仅于地理意义上在茶餐厅的对面,它更是茶餐厅的对立面:阿山的咖啡馆是私宠的、节制的、安静的;而茶餐厅却是众人相聚之地,喧哗、跃动,整日无休。

茶餐厅里到处都是故事。阿山的口气就好像在说,纽约遍地都是黄金。他领我到四楼露台,魔术般变出一个高倍望远镜。透过望远镜,对面的茶餐厅变成无声的电视画面:门外卖烟的老太一脸倦怠,像经济不景气的移动标本;门口等座的那对情侣,一人拿着一只手机,飞速按着键盘,假如发送短消息可列为奥运项目,他们定是混双冠军;二楼火车座里,两个西装革履的男子正在分享一盘干炒牛河,后来一人接起手机,走到窗边。他笑得诡异,不知是信号的确微弱,还是不想让另一个男人听见谈话内容……

阿山是对的。咖啡馆不是写小说的好地方。茶餐厅才是。要到故事的里面,要成为故事的一部分,你才能讲述这个故事。

btr自始至终都不知道阿山和佳惠[原文为“Ms. Carrie”。]之间的事。

李佳惠是茶餐厅的服务生。点菜时,她的名字会打印在电脑小票“服务生”一栏。阿山第一次去茶餐厅,就是佳惠为他点的菜。那天咖啡馆打烊后,阿山来到茶餐厅,点了一份腊味煲仔饭和一杯冻奶茶。那天他在为新开杂货店的事奔忙,连晚饭也没来得及吃。

冻奶茶喝得差不多了,煲仔饭却迟迟没来。阿山催菜,服务生就递来一张电脑打印的小票,上面写着“第一次催,22:50,服务生李佳惠”。阿山觉得好笑。他以前没有来过这家茶餐厅,不知该店流程如此严密。照阿山的想法,茶餐厅是随意的地方;如今催菜催出白底黑字来,就有了荒诞的色彩。

要是我约你到我的咖啡店里来,会不会也有凭据?阿山打趣道。

有时人们只是想开个玩笑。但“只是”会像无意落下的种子,种出很多“后来”来。后来,佳惠送来那锅煲仔饭时,下面压着一张手写的纸:“第一次约,23:10。”

阿山一直记得佳惠第一次来咖啡馆时的情形。那是次日上午,一个晴朗的春日早晨。佳惠打来电话时,阿山正在为满满一箱咖啡豆贴标签。阿山并不意外,咖啡店难寻,就算仅一街之隔,也容易在狭窄的弄堂或昏暗的楼梯边迷路。

但佳惠没有迷路。你看窗外,佳惠说。

阿山回头看窗外。窗外高高飘扬着两只气球。一红一蓝,正是咖啡馆招牌的底色。红气球上写着“盲”,蓝气球上写着“吞”[原文为“Mount”和“tain”,分别是“攀登”和“锡纸”之意。]。盲吞?阿山本能地念出了声。对,你的名字呀!佳惠在电话那头笑。我上来了。佳惠说。

阿山后来才明白过来,盲吞,就是Mountain,就是阿山。他望着气球朝蓝天飞去,变得越来越小,小得不再真实。

那天,阿山知道了不少佳惠的事。她是广州人,来上海学习平面设计,每周在茶餐厅打工四晚,赚些零花钱。她在长乐路租了间亭子间。房东是位上海阿婆,包馄饨时会给她送上一碗。“妹妹,尝尝咪道”,佳惠并不明白阿婆在说什么。

除了平面设计,她还喜欢滑板和涂鸦。关于这些,阿山是后来才知道的。再后来的一年多时间里,他常常去佳惠的亭子间,有时早晨才回来。阿山喜欢亭子间的味道,喜欢佳惠发音古怪的、很不普通的普通话,当然,也喜欢她22岁青春含量极高的身体。亭子间隔音很差,阿山却喜欢这点,他握有将禁忌变成愉悦的配方。

我在茶餐厅挑了个角落的座位。每次去,只要那里空着,我就坐在那儿。渐渐地,那个座位变成了我的座位。我喜欢点一杯冻奶茶,打开电脑独自坐着,观察周围来去的人们,偷听邻桌飘来的谈话声,猜测人们之间的关系,想象他们过着怎样的生活。有时我在笔记本上记下他们的对话,有时我会根据他们的表情和动作为他们设计对白。我把眼前的空间想象成虚构的空间,把过着现实生活的人们想象成我笔下的人物,把我对于他们生活的想象当成一件件衣服,让他们试着穿上。

比如,我决定把邻桌的那对情侣称为大卫和维多利亚。对,大卫·贝克汉姆的大卫。和贝克汉姆一样,邻桌的大卫也有一张俊朗的脸,我打算把他写成一个总是被低估的男人。就像人们因为贝克汉姆的“面孔价值”[原文为“Face Value”,属一语双关:既有“面值”之意,也指他长相俊朗,有“面孔的价值”之含义。]而低估了他的足球才华一样,我要把大卫事业的成功归咎于他的外表。他是一个,我们不妨假设,广告公司的创意总监或者某个跨国公司的市场部经理。每次,他都能把刁蛮的客户搞得服服帖帖。于是人们纷纷说,长得帅就是好。人们没有看见他真正的能力所在。

因果关系总是最吊诡的事。人们有行为,行为会产生后果。但人们会有很多行为,当很多行为产生一个后果的时候,我们总是很难分清究竟是什么导致了最后的结果;或者,我们以为自己知道,但事实却并非如此。分手是个很好的例子。结婚也是。

这个茶餐厅版的大卫应该快要和茶餐厅版的维多利亚结婚了吧。因为我看见她正把一枚戒指从一个崭新的盒子里取出,试戴了一下,又放回盒中。她的脸上有幸福的笑,就像钻戒广告里的那种。他们身边的购物袋上印着香港的地址,我猜想,他们是乘坐红眼航班返沪后直奔这间茶餐厅的。

好,故事渐渐有了眉目。一个月后,大卫和维多利亚就要结婚了。他们去香港买戒指。他们乘红眼航班回上海。他们饿得来不及回家放行李就直奔茶餐厅。但一切可能没有那么简单。大卫的表情泄露了这点。仔细看他的脸,你会发现那绝不是婚前单纯的幸福脸,那是一张混合着忧愁和不安的脸,甚至还有——假如我没有过分解读的话——一点落寞。

我想故事可以在这儿伸出一条岔路。比如说,大卫虽然一个月后就要结婚,但他其实一直爱着小萌[原文为Ms. Dream。意为“梦小姐”,这里译为“小萌”。]。而小萌应该是缺席的。最厉害的对手,总是缺席的对手。因为缺席,所以她存在于大卫的想象中,而任何东西,都敌不过想象。大卫之所以在此时此刻想起小萌,并不完全因为即将结婚的缘故,而是因为电视里的一则突发新闻。新闻里说,有一架飞机坠落在美国纽约布法罗市的居民区,有一位中国公民遇难。而小萌,恰恰就在纽约州立大学[原文为SUNY(State University of New York)。]的布法罗分校学习电影。

他的英文名字叫大卫。在外资公司里,你得有一个英文名字。这不仅因为人人都有一个英文名字,不仅因为老外不常吃烟熏鸭舌的舌头不能灵活发出那些平舌或翘舌音;更因为英文名字会把你变成一个不同的人,你从此不再是你自己,而由你的职位、你所做的工作所重新定义;更因为以英文名字互称能方便地予人一种平等的错觉,这种错觉能帮助你遗忘对于几乎同样的工作,老板拿的钱是你的数倍。

大卫在这家公司已经八年,这是他大学毕业后的第一份工作。八年时光当然可以兑换一张“忠诚”的标签,但大卫没有跳槽却另有缘故——都是因为她。

维罗尼卡是公司的财务分析师,专门负责市场部的预算,与负责媒体宣传的大卫有诸多工作联系。但他们第一次相见,却是在一节挤迫的地铁车厢里。那时她刚上班,还不认识大卫,拥挤的地铁使他们面对面紧紧倚靠在一起。大卫很想转个身,避免非礼的嫌疑,但他的电脑包卡在背后另两个乘客之间,他无法动弹。他只好向维罗尼卡投去一个抱歉而尴尬的微笑。那时,他们当然都不知道,这抱歉而尴尬的笑已成为一个伏笔,在不久之后将萌芽成好感,并渐渐成长为爱情。

四年后,大卫和维罗尼卡去香港买婚戒。他们乘港岛线返回宾馆时,就像第一次那样拥抱着。还记得吗?大卫语焉不详地问。嗯当然。维罗尼卡心领神会地答。他们乘过了头。直到车厢广播用三种语言预告“下一站天后”时,他们才恍然发觉错过了铜锣湾站。幸好没有坐到鲗鱼涌站才发现,他们自嘲。他们都是乐观的人:他们在天后站下了车,穿过维多利亚公园,在维港的夜色中步行回宾馆。

婚礼就在一个月后,但有个大问题尚待解决。大卫脸上挂着一丝忧愁和不安。他们的恋爱,尽管已近四年之久,却依旧处于地下。公司明文规定,禁止员工之间结婚。此规定虽有悖于法律,但公司总能以什么别的理由达成同样目的。虑及现今严苛的经济环境,无论谁辞职都很难方便地寻到一份新工作;但若继续隐瞒,也不是办法:就算不邀请同事们参加婚礼,就算把婚假也一并放弃,那待到要休产假时又该如何是好?大卫的思绪如电脑机箱后缠绕在一起的电线,他恨不得把它们全部拔掉。

写小说有三条法则,但没人知道这些法则是什么。[由这一段开始,是我根据手稿提纲描述的故事框架所续写的内容。]

这句威廉·萨默塞特·毛姆的名言是此刻小萌的MSN ID。她爱引用那些符合自己心境的句子,来称呼自己。飞机没有砸到你吧?我在MSN对话框里半开玩笑般写道。她的头像亮着,表示在线。嗯,还活着。她在地球另一头答道。我们的钟指着同样的时间:十点半。

在大多数情况下,MSN无关生死。一个头像亮或暗,只代表在或不在线。唯有一次,我从朋友那儿听说,一个也在我联系人列表上的女孩在美国死去,是自杀。大学网站的新闻页面上有她的真实姓名。陌生的真实姓名。我至今没有把她从联系人列表中删去,即使我与她素未谋面,彻底遗忘也太过残酷。但每次滚动鼠标轴,在不经意间看见她的ID时,心中仍有触动。那是一个再也不会改变、再也不会亮起的ID:“XY|那些圣诞节换来什么”。就好像关于她的种种疑问都浓缩进了这个ID,成为一个永远无解的问题。

在大多数情况下,MSN是一个茶餐厅。我们上线喧哗,聊一些不着边际的八卦,说一些你好吗我很好你在忙些什么也没有什么特别的哦我也是长假去了哪里就吃吃睡睡咯嗯我也一样之类的、冗长而无意义的话。我们只是害怕孤独吧,才需要这些亮着的头像来彼此安慰。就好像这是一个唾手可得的、不用劳神等位也不必费心点菜的茶餐厅;你甚至还可以隐身,如幽灵般造访这个虚拟空间。

活着就好,对吗?隔了许久,MSN上又跳出这么一句。小萌告诉我纽约的冬天寒冷而漫长,她还谈起她正参与的一个影像创作项目,名叫outside in。她打了一串网址,我点了进去。那是两个同时播放的视频装置:视频一呈现的是一条寻常街道,不时有汽车路过,镜头右侧的树上,挂着一块告示牌,告示牌上是视频二的动态画面。视频二是在室内拍摄的,镜头里,一位女子正拿着剪刀,把印着视频一动态画面的贴纸剪成各种形状,贴在自己裸露的身体上。贴满全身后,她走到窗边,拉起窗帘,一头钻出窗外,而窗外正是视频一里挂着告示牌的树。在这个内与外再也不分彼此的装置作品里,城市空间和人类身体完成了一次不可能的置换与拼贴;就好像在说,我们是城市的一部分,而城市也是我们的一部分。

佳惠注意到btr,是因为他总占据着角落那个位置,专心致志地在手提电脑上打字。在咖啡馆写作稀松平常,甚至有做作的嫌疑;但在茶餐厅用手提的,则十有八九在谈公事,屏幕上不是Outlook就是PowerPoint,像btr那样一门心思在空白Word文档里默默耕耘的,近乎没有。

你是作家吗?有一晚生意空闲,佳惠就去和btr搭讪。btr从冥想中抬头,一脸惊慌,就好像被小说里的虚构人物看穿了身份。

你说呢?btr问。

把我写进小说里吧。佳惠说。

她不是个平常的女孩,btr暗想,她倒真有点像我笔下的人物呢。

为什么你希望我把你写进小说里?btr问。

因为……佳惠听见传菜铃,就先去送了盆手撕咸鸡,又回到btr桌边……因为我可以在小说里过一种完全不同的生活。

那假如我把你的故事原封不动地写进小说呢?btr继续问。

那么,读者们也不会以为那是真的。他们会想,既然小说里的佳惠是这样的,那现实中的佳惠又该是怎样的呢?他们会猜测小说里写的东西,哪些是真的,哪些是虚构的。就算他们猜错,我也会因此在读者们的想象里实现那种不同的生活。

原来你叫佳惠,我叫btr。

佳惠笑了,好像这个名字本身就很好笑似的。她把这三个字母翻来覆去地读了好几遍,如杂耍演员把三个苹果轮流抛向空中:btr,rtb,trb,brt,rbt,tbr……

此后的几晚,佳惠对btr说了很多你们已经知道的事:比如她是广州人,来上海学习平面设计,每周有四个晚上在这间茶餐厅打工,平时喜欢玩滑板和涂鸦等等;但对于和阿山的恋情,她只字未提。

两周之后,她还将向btr讲述一个令他觉得匪夷所思的故事。这些事,我会稍后再告诉你们。

读一篇小说,就像认识一个人,你首先看到他现在的状况——这或许一目了然——然后你会慢慢了解他的过去,即,他何以成为现在的他。在这个过程里,或许他会隐瞒一些事,有时这些事会在将来的某一天突然出现在你面前,令人觉得他并非你原先预想的那个人。所以,我们不妨更有耐心,等待这一时刻的到来,而不去急着评断你以为你已经完全了解的那个人。[根据手稿作者的故事框架,这一段叙述在提纲中是这样的:The Author meets the waitress in the teahouse, where she asks him to weave her into the story. (Narration 1)。问题出在Narration 1的那个“1”字上,因为手稿作者曾经用一支蓝色水笔把这个“1”划去,变成“2”(即,我用楷体字呈现的部分),又把“2”划去,重新改回了“1”。鉴于现已无从查考作者的意图,这里谨根据故事框架最后的修改,将之归入宋体字呈现的叙述中。]

今天我读到一则新闻《港式茶餐厅富特色政党倡申联国遗产》。文中写道:“民建联指港式茶餐厅的丝袜奶茶,起源于香港,属大众生活特色,希望政府向中央传递建议,向联合国提出申请……”文中还提及:“香港仍有不少旧式冰室,内里仍保留旧有的陈列,如吊扇和算盘,其所售卖的热奶茶、菠萝油亦多年如一。有顾客表示,在这些冰室看报纸喝奶茶,一般坐到什么时候都可以,老板员工不会赶客。”

这则新闻刊登在一张香港报纸上,那张香港报纸则挂在茶餐厅门口右侧的报刊架上。

我由此想到一个有趣的问题:既然这里是上海,为什么茶餐厅里却放着不远万里运来的香港报纸呢?为什么不放几张,比如说,《东方早报》或者《新民晚报》呢?香港报纸娱乐版的那些花边头条也是这里的人们所热衷的,这尚可理解;但人们为什么要读那些与他们的生活几乎无甚关联的香港社会新闻呢?我想,这份出现在上海茶餐厅里的香港报纸,与这港式茶餐厅本身,或许都代表了一种东西:即人们对于港式生活的想象——就好像这是香港生活的一个逼真体验区,只要你踏入店堂,这店堂便变作一种想象香港的方法。而且,这样的念头常常只出现在食客们的潜意识里,他们自己往往并没有明确意识到这点。我想至少对于一部分食客,我的理论是成立的。

这和人们为什么要读小说有点类似。小说也同样提供了一种想象的方法,人们在小说里看见了生活的各样可能性。人们把自己想象成小说里的人物,把自己代入小说故事中,于是自己的生活也好像变得更丰富似的。

我猜想,茶餐厅或基于同样的理由,优先招聘了那些会讲广东话的服务生。比如,总是为我点菜的那个佳惠,她是个广州人。那天她说,把我写进小说里吧。她不知道我早就有了这样的想法。我想为她安排了一段邂逅,一段与咖啡店老板阿山的浪漫经历。只是我还没有想好,这段浪漫关系该如何结束。对,开头并不重要,重要的是结束。

一定要结束。一定要失去。所有美妙的爱情故事都应该存在于过去时,存在于追忆之中。

维罗尼卡在大卫西装口袋里找到那张电脑打印的小票时,大卫正在杭州出差。那时离他们约定的结婚之日仅有三周之遥。

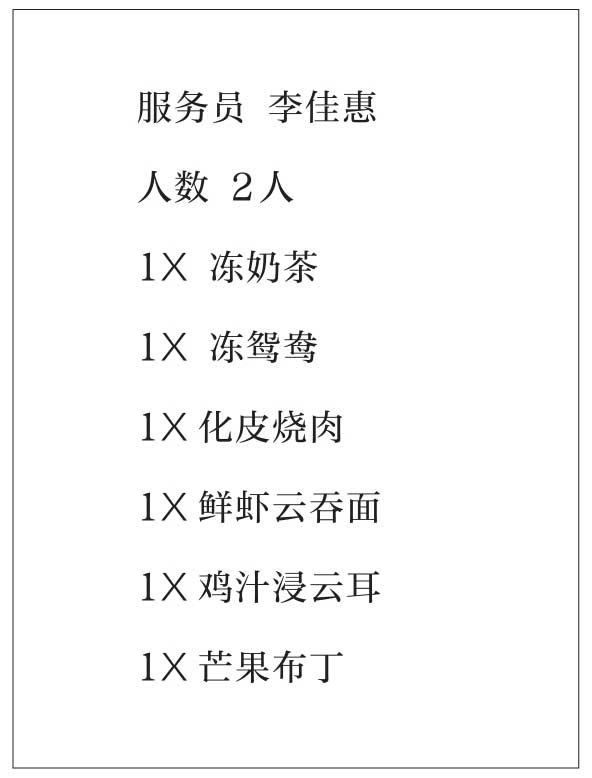

用五号宋体字打印的点菜小票上写着:

显然,这就是上周香港购物之旅后,在长乐路茶餐厅里吃的那顿。小票上服务生名字边,有个手机号码。

工作常常会在不经意间形塑一个人。拿维罗尼卡来说,她是个财务分析师,习惯于数据分析和逻辑推演,对于像大卫那样劈腿指数低的对象,她认为即使不抽取任何样本进行内部控制测试,风险也极其微小。

可是那一天,偏偏是大卫自己在杭州打了个电话回来,要维罗尼卡帮忙把那套西装送去干洗。

或许所有的故事都是碰巧,都可以用“要不是”造出一连串的虚拟句来。那一天,要不是大卫自己要求,维罗尼卡就不会把西装送去干洗;要不是要把西装送去干洗,她就不会检查他的口袋;要不是纸条上的字迹看似出自女性,她也根本不会朝“那方面”联想;甚至,要不是她下楼扔垃圾时碰巧路过那个电话亭,她就不会把这丝浅浅的怀疑变成“找个陌生电话打过去试试看”的瞬间冲动。

拨那个号码时,维罗尼卡完全是随意而游戏式的。她根本没有准备在对方接起电话后讲些什么,所以当一个男人的声音问“你找谁”时,她不假思索就报出了小票上服务生的名字。她说,我找李佳惠。

她报出名字的时候,才意识到了刚才的男人是谁。而这时,电话已经挂了。

怀疑变成了大商场问讯处悬挂的那种硕大问号。一旦好奇心被激起,维罗尼卡的能力就不容低估。她上网查询了一周内大卫手机的全部通讯记录——手机密码是维罗尼卡自己的生日——最近一周,这个号码出现了42次。

但私家侦探破获疑案般的快意没能维持多久。一个显而易见的事实迅速覆盖了侦探游戏带来的愉悦感:她自己才是受害者。她,维罗尼卡,才是受害者。

没有什么比失去信任更可怕。在维罗尼卡看来,爱就像一种宗教,一丝怀疑就可以轻易毁了它。

佳惠消失四天后,又出现在了茶餐厅。

她给我讲述了发生在这四天里的故事——

你还记得一周前来茶餐厅的那对情侣吗?就是坐在你旁边那桌,拖着拉杆箱来吃饭的那一对。(对,我有印象。)那天他一直盯着我看,用那种邀请的眼神。(这个我倒没发觉。)你知道,被注视的时候,你会有一种特别的感觉,即使你背对着注视你的人,你也会知道。就像阳光晒在身上一样,目光也有类似的作用。不是暖,却是另一种你可以感受到的东西。有几次,我没有避开他的视线。我发现他长得很像一个人。(金城武?)不,很像我的初恋男友。(你编的吧,还是小说看多了?)你不信?我慢慢给你看照片。就在短短一瞬间,我们用眼神互相打了个招呼。这样讲或许有些矫情,但我们的确以某种超越语言的东西进行了交流。(他的女朋友没有发现吗?没有发出干扰电波吗?)别开玩笑,我是认真的。他的女朋友那时候完全沉浸在幸福里,就好像她既在那儿又不在那儿,就是说她的身体虽然在那儿,思绪却完全遁入了另一个平行世界似的。(越说越玄啦!)然后我就做了一件相当大胆的事。(总不见得直接跑过去搭讪吧?!)这倒没有。我在买单的时候,把我的手机号码写在了他们点菜的电脑小票上。他会意地收进了口袋。(你看,男人到快结婚了还这样!)你不也是?!(我怎么了,我又没结婚。)你不也是男人?那一晚,我一直等着他的电话。(不就是长得像吗?怎么说得像已经坠入爱河似的?)你这么说也有道理,但假如你相信所谓的“一见钟情”,那大概就是如此吧。其实“一见”所见的,绝不仅仅外貌那么简单。(嗯,好吧,请继续。)然后第二天上午,我还在睡觉时,手机响了。是一个陌生的号码。(就是他咯?)对,他说他是大卫。然后开始笨拙地解释他就是昨天晚上在茶餐厅的那个男人。其实一开始我虽然不知道他的名字,但我已经猜到了。(然后他约你出来吃饭?)没有。他说我的眼睛好美。(好色的男人还用那么婉转?)呵呵,反正他就是这么说的:你的眼睛好美。我笑了笑,没有答。随后他说,一起去杭州吧。(哇!刚刚还在蜿蜒的小路,怎么一下子就拐进高速了?)哈,我也吓了一跳。私奔?我就这么反问。他不置可否地笑了笑,说后天要去杭州出差,叫我一起去玩。(玩?那应该叫偷情才对。你答应了?)没有。我说,你不就要结婚了?大餐前还想贪嘴吃点心?(这比喻还不错。)然后他说出了那句要命的话。(他说他喜欢你?)他说,我想我爱上你了。人们总有可能是在说谎,但当有人说爱我的时候,我总是倾向于毫不怀疑地相信他。因为爱太难得了。因为我怕仅仅因为不信任,就错失了一段真正的爱情。(那受骗的可能性也大增哦。)即使这样,也比没有尝试过好。(所以你就去了杭州)对,大前天。(你们做爱了。)嗯。但这不是重点。(那重点是?)重点是我又找到了那种感觉。(哪种感觉?)恋爱的感觉。我不知道你是不是有这种体验,当你爱上一个人的时候,当爱确确实实发生的那一刻——我不是说做爱——而是爱,你的身体会发生某种变化,就像分泌出某种物质。(科学家说那个叫多巴胺。)你会感觉到那就是爱。(但那也可能源于幻觉。)幻觉?即使如此,在当时那一刻,那种感觉也是真的。(所以说,这就像梦?)或许你可以这么说,梦。爱的感觉就是醒来之前的梦。美梦。(是梦总会醒,会幻灭。)或许,但幻灭前它多么美好。(四天年轻了四年?)第二天,他去和客户谈生意的时候,我去了灵隐寺。(求子?)求签。(你相信命运?)我不信,所以我才去求了一签。(所以?)对,我想对于一个并不相信命运的人而言,假如真有命运这种东西,那么她不相信命运这一点也必然是她命运的一部分啊。(我的脑子不转了,我要来一份叉烧肠粉。)我抽到一支上上签。我没有告诉大卫这一切,我只告诉他,我在西湖边走了走,春天的杭州很懒之类的。(然后呢?)然后又过了一夜。那一夜发生了一些事。(他的未来老婆打电话来,你不小心接了?)哎,这样戏剧性的场面只有你们小说家才会相信。生活没有那么夸张。(那么?)其实……(怎么了?)那一夜,他不行了。(“不行”了?)他……他突然无法勃起了。(这也很戏剧性,也很夸张。)对,但事实就是如此。我们看了会电视,我试图用手刺激他,但还是不行。(或许是他的身体拒绝出轨?)那第一晚呢?我不知道确切理由,但我总感觉,似乎发生了什么事。似乎就在那一天的什么时候,发生了什么他不愿意告诉我的事……(后来呢?)第二天,我们就回了上海。最后他说,我们还是不要再见的好。

说到这儿,佳惠的声音有些落寞。但她随即朝我抛来一个诡异的微笑。我无法确知这微笑的真正含义,究竟是自我解嘲,还是在暗示,刚才所说的一切都是她编的。

维罗尼卡有整整一周没有上班。她把自己所有的东西搬进一只硕大的旅行箱,搬回了自己家。她只给大卫留了一张纸条,压在一个开瓶器下。

她是个理性的女人,但这并不意味着她能迅速地从一段长达四年的恋情中恢复过来。记忆是布满病毒的硬盘,每当你企图把它格式化的时候,它都会告诉你,格式化操作不能进行,因为有文件正在使用中。你以为都忘记了,但你还记得。你以为不在乎的,其实还耿耿于怀。唯一的办法,是把那些装满记忆的文件一个一个清除,或用新的记忆将之覆盖。没有捷径。没有。

在那一周里,维罗尼卡每天下午都会到阿山的咖啡馆里来。她坐在四楼露台,怔怔地望着对面茶餐厅。仿佛隔开这么一段距离,她才能弄清楚那天夜里发生的一切。可当记忆一再回到同样的地方,当时的一切就变得雾蒙蒙起来。她无法回想起这一切究竟是怎么发生的,她只知道就在那一夜,她身边的男人不再属于她自己。

一连几天看见这个恍惚的女人,阿山有些担心。他发现维罗尼卡的眼神近乎空洞,就好像她的整个人都可以陷进去一样。他没有认出维罗尼卡来,尽管一年前咖啡店刚开张时,她曾和大卫一起来过这里。

维罗尼卡记得当时热恋的感觉。她曾说,她觉得自己的身体很轻,随着风跳下去也会觉得幸福。如今她也想跳下去——因为绝望。

幸好那只是一闪念。在喝下很多杯浓郁的埃塞俄比亚咖啡后,她感觉好了一点。她回想起自己那段同样刻骨铭心的初恋,以及当时分手时,同样的痛。回想起那同样的痛令维罗尼卡觉得安慰。因为她知道,这一切都会过去。这所有的、在此时此刻看来惊心动魄的感情都会随着时间的流逝变得微小,变得不值一提。当然,这“旧爱的透视法”同样程度地教人不安,因为这仿佛会让爱打了折扣似的。

爱情的开始总是惊人相似;然而当它幻灭时,却各有各的痛。或许,正是这不同的痛反过来定义了每一份爱,使它们变成独一无二的爱。说到底,爱和痛本来就是一回事,想到这儿,维罗尼卡笑了,有一点苦涩地笑了。

两天之后的深夜11点。大卫和维罗尼卡(对,据佳惠说,她不叫维多利亚,她叫维罗尼卡)又一次出现在茶餐厅。他们选了同样的座位。照例,佳惠为他们点了菜。

点完菜,佳惠给他们端来餐具,为他们倒满了免费茶。有一个细节耐人寻味,佳惠转身时朝我投来了意味深长的一瞥。两天前,她曾对我讲述了她和大卫之间的事:点菜小票、手机号码、杭州之旅,以及,大卫在第二夜的“生理不便”;如今,这一瞥就好像那段故事的一个脚注,一个重要的脚注,它或许会颠覆那段故事,或者,改变我对于那段故事的看法。然而,这脚注又暧昧不明,如同写在满是水蒸气的浴室镜子上的字,难以辨认又稍纵即逝。

根据我的观察,大卫和维罗尼卡看起来就像一对快要结婚的、热恋中的情侣——和上次给予我的印象(香港购物袋、戒指……)相当一致。倒是上回大卫脸上那一丝愁云,在这一夜不见了踪影。或许,大卫当时只是疲累而已。他根本没有爱上,比如说,小萌。小萌和这个故事无关,她是我自己的故事。

至于大卫和佳惠之间,我也没有看出丝毫的尴尬。一切就像应该的那样:一方是食客,一方是服务生,不多不少,刚好如此。我基本证实了自己两天前的猜测:那个佳惠所讲述的、关于她和大卫之间的故事,根本就是她自己编的。这一切只是她的想象,而不曾真的发生。

可就在大卫和维罗尼卡正要结账离开的时候,一件匪夷所思的事情发生了。

佳惠拿着电脑打印的点菜小票,跑到我跟前,问我借一支笔。收银台上明明就有笔,可她却一路跑到我这儿,问我借一支笔。她是为了,故意让我看见她在做什么。

她在小票上写下了自己的手机号码。随后,她把这张小票夹在发票后面,交到了大卫手中。佳惠看着大卫把这两张小纸放进了西装口袋,看着大卫搂着维罗尼卡走出茶餐厅,消失在初春烟雾弥漫的夜里。

那次你说的事,都是你编的吧。你这个骗子。大卫和维罗尼卡离开之后,我对佳惠说。

哈哈,她笑,但这并不说明它不可以是真的。

好吧,那么如果他真的给你打电话,你一定要告诉我哦。我半开玩笑地关照她。

好。话说你的小说写得怎样了?我是女主角吗?我在小说里有没有爱上谁?她问。

你不是已经在你自己的故事里了吗?我反问。我把笔记本转过一个小小的角度,以防她看见我写的小说。

我不能让她提前知道她的命运,不是吗?

我喜欢故事在悬而未决的戏剧性场景中结束[手稿作者并未详述Narration 1该如何结束,他只是笼统地写道:“Narration 1 should end in a dramatic scene in which the story remains open.”所以,以下的故事结尾来源于我的虚构。]。这并不难。一如故事在开始之前早就开始了,我们可以在故事真正结束之前结束它。

这个由作家btr、咖啡店老板阿山、茶餐厅服务生兼平面设计学生佳惠、即将结婚的公司职员大卫和维罗尼卡领衔主演的故事,就将以这样的方式结尾。

让我们来到一个春日周末的下午。让这一天下着雷阵雨。让一道锐利的闪电劈开沉闷的城市。让隆隆的雷声把五个主人公聚集在同一时点。

闪电劈开城市的时候,btr的电脑屏幕闪了一下。他在茶餐厅里继续写着他的小说。小说已近结尾,btr却仍然不知道阿山和佳惠之间的事。当初阿山建议btr去茶餐厅写作,或许就因为那里有佳惠。

佳惠当然也听取了阿山的建议,对自己和阿山的关系只字不提。不过,为了让btr把她写进小说里,她对于自己和大卫之间的故事,倒是一点也没隐瞒,原原本本地告诉了btr。btr也就原原本本地将之写进了小说。但佳惠还不知道该如何将大卫和阿山同时纳入自己的生活,或者,该如何取舍。一切发生得太快太突然,她被远远抛在了后面。

此刻,维罗尼卡正坐在咖啡馆的露台上,对于眼前的电闪雷鸣无动于衷。痛变成了麻木。她觉得自己成了一个空心人,闪电只会穿过她,不会击中她。

此刻,阿山正在通向四楼露台的楼梯上。他准备让维罗尼卡坐到温暖的三楼来。他对于即将在四楼露台上看见的一幕全无准备。对,那一幕无关维罗尼卡。那一幕将发生在对面的茶餐厅门口。阿山将看见,一对牵着手正朝茶餐厅飞奔而去的情侣之一,就是他爱了一年多的佳惠。——“爱了一年多”,至少他自己这么觉得。

阿山还将和维罗尼卡一同认出佳惠身边的男人——数周前,他还是维罗尼卡的未婚夫;八年前,他是阿山的大学同学……但无论是阿山还是维罗尼卡,都将对出现在眼前的这一幕保持沉默。唯一的一句对白将由阿山说出。他将这样对维罗尼卡说:到楼下来吧,下雨了。

我又一次光临弄堂深处的咖啡馆时,老板阿山正在研制新口味的芝士蛋糕。他把一整块芝士蛋糕切成均匀的、方方正正的九块。你尝尝。阿山边说边递来一小罐牙签。我叉起其中一块,大脑里负责联想的部分却开了个小差,使我在那一瞬间恍然觉得,那分明是一块脆皮烧肉。

在茶餐厅里太久的缘故。一如城市把它的气息慢慢、慢慢渗透进你的体内。

小说写得怎样了?阿山切入正题。

前几天我在看一本作家访谈集,我说,里面有一段话我很赞同,那个作家(具体名字不记得了)说,身为一个作家,他最最憎恶的事情,就是别人追问他的写作进度,尽管对方总是出于好意。

空气僵硬了几秒。随后我收起一本正经的表情说,我编的,哈哈哈。我拍拍阿山的肩膀。

我们放松了下来。我一边喝着香味浓郁的波多黎各尤科特选,一边在咖啡馆的留言簿上涂鸦。

你认识佳惠吗?我不知怎么,突然没头没脑地问道。

谁?阿山看起来一头雾水。

对面茶餐厅里的一个服务员,很活络的。我介绍道。

手脚快吗?倒是可以邀请她来做服务生,阿山接过话头,我们正打算在静安别墅开一间杂货铺呢,到时候,人手肯定会不够。

那不错,不如我们现在就去茶餐厅吧。我建议。

我设想了一个精巧的搭讪方法。我把我的想法告诉了阿山。我会在隔壁一桌偷偷观察的,我对阿山说。

我先来到了茶餐厅。幸好,我的座位空着。我打开笔记本,等待着阿山到来。一刻钟后,阿山也走进了茶餐厅。他走到我旁边一桌,坐了下来。一份腊味煲仔饭,一杯冻奶茶。阿山对佳惠说。

若干年以后,他们会不会偶然想起,他们之间说的第一句话就是这句?我有点激动地胡思乱想。

一切都和我们预先设计好的一模一样。20分钟过后,催单。催单之后,佳惠把一张打印着“第一次催”的小票递给了阿山。

要是我邀请你到我的咖啡店来,会不会也有凭据?阿山打趣道。如同我们刚才商量好的一样。

佳惠笑了。佳惠就快要进入我设想好的故事了。可不凑巧的是,她的手机恰恰就在这一刻响了起来。她匆匆地奔向店门口,同时按下了手机的接听键。[整个故事理应在这儿结束。但手稿作者的故事框架里却写着一个“blurb?”Blurb,似乎没有现成准确的翻译。一般是指印在书后面的媒体推荐或者专家评论。但它又往往带着一种吹嘘的意思,或者,有着市场营销一般的气味(假如我忍住不叫它“铜臭”的话。)我并不特别理解手稿作者在此的意图,但我仍然决定把续写完成后的小说发给一些朋友们试读,并将其中赞扬性的句子收集于此。其中少数词句略有删改,敬请谅解。(比如:一个朋友评论道,“就像一部欧洲闷片”;我决定将之编辑为“就像一部欧洲文艺片”,诸如此类。)“就像一部欧洲文艺片。”——ZWY,“一部需要动脑筋看的小说。”——ZF,“写法和节奏感都很好。”,——WHF“很通畅,比我想象中btr写得要好看。”——ZJN,“很btr的小说!”——LMY,“让人感动落泪的小说。”——DLJ]

展览继续 →

EXHIBITION CONTINUES