| 生死之间 | 收藏 |

二二

生死之间 作者:汤姆·克兰西

玛丽·帕特关掉车头灯,把车停在警卫室旁,摇下了车窗。一个表情严肃、穿着蓝色夹克的人走出警卫室。尽管这里好像只有他一个人,但玛丽知道此时还有六七双眼睛以及数量相当的监控摄像头在暗中注视着她。和这里其他的保卫人员一样,门口的警卫也是从中情局的内部安全部门抽调过来的。虽然表面看上去这人只在腰间佩戴了一把格洛克九毫米口径的手枪,但在他的夹克衫下还藏着一把微型冲锋枪,就装在他腰后一个特制的枪套里,身手老练的他一下子就能拿到。

国家反恐中心现在被它的雇员称为“自由十字路口”,它在二〇〇四年之前叫“恐怖主义威胁综合中心”,坐落在弗吉尼亚州费尔法克斯郡北部麦克莱恩市安静的郊区。这是一栋有许多玻璃窗的灰色混凝土建筑,与中情局总部毫无生气的外表不同,它的风格倒更适合用来拍摄007电影,这让玛丽·帕特花了点儿时间才适应。尽管如此,它的外墙可是防爆的,窗户也都安装的是防弹玻璃,可以抗击零点五口径子弹的连续射击。当然,如果形势发展到恐怖分子们用零点五口径的机枪向这栋建筑扫射的地步,那问题可就麻烦了。总而言之,尽管国家反恐中心这栋六层建筑物的外观有点张扬,不大合她的口味,但她不得不承认,能在这样一个地方上班是一件令人非常愉快的事。而且内部的餐厅也是一流的,这使得埃德每个星期三都要来“自由十字路口”参加他们的午餐会。

她举起自己的身份识别卡,警卫仔细察看上面的照片和她的长相是否吻合,并和他写字板上的访问名单进行核对。夜幕已经完全降临,她可以听见灌木丛中呱呱的蛙叫声。

足足过了十秒,警卫才对她点了点头,关上了手电筒,挥手让她通过。等栏杆抬起后,她开车通过了检查站,来到停车场。刚才她经历的这一套保安程序对国家反恐中心的每一位雇员都一视同仁,从级别最低的分析员到中心主任,在任何时候通过入口,都要经过检查。虽然她是“自由十字路口”的二号人物,但警卫们对此无动于衷,在通过检查点几秒钟之后,他们似乎就忘了刚才那人的面孔、车辆和名字,因此和警卫亲切地打招呼不是个好主意。他们的职责就是对一切保持怀疑,他们对这项工作非常认真。幽默感对他们来说无关紧要。这一切让玛丽·帕特不禁想起《宋飞正传》[Seinfeld,美国著名的电视情景喜剧,首播于1990年]里有关“汤纳粹”[Soup Nazi,《宋飞正传》的男主角宋飞是一家汤品店的老板,他工作出色但喜怒无常。大家都叫他“汤纳粹”。顾客点汤的时候要很守规矩,否则,他们就要挨骂并被禁止入店]的情节:上前,点汤,向右,付钱,拿汤,离开。而在这里,人们要做的是,开车向前,拿出徽章,回答提问,对方点头,开车通过。一旦越轨,后果自负。

有时这也令她很烦,特别是当她出门晚了,没来得及像往常一样中途停车买一杯星巴克咖啡的时候,但玛丽·帕特对此无意抱怨。他们的工作非常重要,只有傻瓜才不这么认为。这几年以来,还真有那么几个蠢货不把警卫的工作放在眼里,他们不把车停稳,试图在警卫面前晃一下自己的证件就想通过,结果被警卫掏出枪,像警察抓捕罪犯一样给拦了下来。有几个甚至错上加错,在事后对他们所受到的待遇抱怨不休。大多数这样的人后来都被调离了“自由十字路口”。

她把车停在她的私人停车位,这个车位只是在旁边标了一条特别的虚线以示区别。这是为了保密:姓名是个人信息,而个人信息可能被恐怖分子们利用。尽管发生这种情况的可能性并不大,但这无关事情发生几率的大小,而是为了确保万无一失。任何你能做到的事都不要麻痹大意,因为还有太多的事你无法控制。

她穿过大厅,朝国家反恐中心的心脏和她的“办公室”——控制中心走去。国家反恐中心的其他房间都摆放着木制家具,铺着茶色地毯,令人感到温暖、愉快,而控制中心布置得像电视剧《二十四小时》[24,一部以反恐为题材的美国电视连续剧]里的场景,在这里他们经常拿这个开玩笑。

控制中心面积有一万平方英尺,里面安装着几块墙壁大小的显示屏,上面显示着热点威胁或突发事件,以及每分钟或每小时更新的相关原始数据,由于国家反恐中心的功能是一个情报交流中心,因此信息的更新速度通常是以分钟来计算。

控制中心的中央摆放着几十台计算机工作站,还有人体工学键盘和可供多屏显示的液晶显示器,来自中情局、FBI和国家安全局的分析员在那里工作。控制中心两端还各有一个凸起的、四周用玻璃围住的监控中心,分别供FBI的反恐部门和中情局的反恐中心使用。每天国家反恐中心的电子工作台上都有上万条电缆传输着大量的数据,这里面可能隐藏着重要的情报,如果没有及时得到处理,可能会威胁到美国人的生命安全。大部分信息最终被证明是不重要的,但所有信息都会得到同样的分析处理。

现在面临的一个问题是缺乏翻译人员。他们每天接收到的数据有相当一部分是阿拉伯语、波斯语和普什图语的,还有几种方言虽然出自同一种语言,但它们之间的差别不小,还是需要专门的翻译,可现在连找到一个说这种语言的人都难,更别说找到一个通过必要的审查,可以为国家反恐中心工作的翻译人员了。还有一个问题就是由于数据流量过大而造成的数据过载。为此他们开发了一个分类程序以便对所截获的价值较高的情报优先进行评估,但这种分类更多靠的是艺术而不是科学。由于失去了情报之间的关联性和上下文,一些有价值的情报常常过了很长时间才被发现。

玛丽·帕特认为,翻译人员的问题只是硬币的一面。她来自搜集情报的中情局,因此十分清楚人力资源才是情报工作的核心,事实证明,在阿拉伯国家发展情报人员实在是太困难了。令人感到悲哀的是,在9·11发生前的十年间,中情局已经不再把招募特工作为一件优先考虑的事情。用技术手段搜集情报——卫星、无线电监听、数据挖掘——非常容易而且令人兴奋,它可以根据一些参数,得出有用的结果。但就像玛丽·帕特在许多年前就认识到的那样,人工搜集情报的能力大小才是决定情报战成败的关键,而这要靠有经验的间谍和情报人员。

兰利情报人员的数量在过去七年里有了大幅的增加,但还远远不够,特别是在像阿富汗和巴基斯坦这样的国家,这些国家的宗教信仰、历史恩怨、残酷的政治环境使得招募可靠的特工人员成了一件艰巨的任务。

即使像玛丽·帕特这样资深的情报官员,也会被控制中心的情景所打动,但她知道这个地方真正成功的一面容易被粗心的观察者忽略,那就是合作。在过去几十年里,最令美国情报界头疼的是彼此之间缺乏情报的共享和交流,它们之间的竞争甚至可以用自相残杀来形容,这一点在两大情报机构防止国家遭受恐怖袭击方面表现得尤其明显。但正如电视时事评论员和华盛顿的政客多次指出的那样,9·11事件改变了一切,包括美国情报界如何来保卫美国安全。对于玛丽·帕特和许多情报专家来说,9·11事件的发生并不特别令人惊讶,它不幸地证实了一个他们很久以来就在怀疑的问题:美国政府没有对恐怖袭击的威胁给予足够的重视。这一问题并不只是在9·11发生前几年才出现,可能早在一九七九年苏联入侵阿富汗时就存在了。

玛丽·帕特的目光越过阳台的栏杆,看着控制中心,心想,过去的都已经过去了。不管是什么悲剧性的因素让他们聚在这里,美国情报界比冷战开始以来的任何时候都更懂得合作的重要,国家反恐中心对此功不可没。中心的工作人员由来自所有情报机构的分析人员组成,他们并排坐在一起,每周七天,每天二十四小时在一起工作,在这种情况下,合作已经成为常态,而非特例。

她走下台阶,穿过成排的计算机工作站,和同事们点头打着招呼,来到了中情局的反恐中心。在里面等着她的是两个男人和一个女人:她的上司,国家反恐中心主任本·马戈林;控制中心主任珍妮特·卡明斯;还有约翰·特恩布尔,联合特遣队“英亩站”的负责人,其任务是追踪、抓捕或杀死埃米尔和其他URC的头目。特恩布尔紧皱的眉头告诉玛丽·帕特,“英亩站”的行动不顺利。

“我迟到了吗?”玛丽·帕特就坐之后问道。玻璃幕墙外面,控制中心的工作人员在安静地处理各自的工作。和“自由十字路口”的其他会议室一样,中情局反恐中心也屏蔽了几乎所有的电磁信号,除了加密的数据流,其他电磁信号都无法传入和传出。

“没有,时间还早呢。”马戈林说道,“包裹正在路上。”

“还有呢?”

“我们没抓住他。”特恩布尔嘟囔着说。

“他曾经在哪儿吗?”

“说不准。”控制中心主管珍妮特·卡明斯说,“突袭取得了一些成果,但有多大价值我们还不清楚。有人在那儿,可能是级别较高的人,但除此之外……”

“打死了九个人。”特恩布尔说道。

“俘虏呢?”

“开始有两个,但在小分队第一次遭伏击时死了一个;第二个在着陆点遭到火箭弹袭击时也死了。还损失了几名游骑兵。”

“啊,太糟了!”

真是太糟了,玛丽·帕特心想。游骑兵当然会为失去他们的战友感到悲痛,但这些人是精英中的精英,因此,危险是他们工作的一部分。他们是技艺精湛的专业人士,那些平民当中的专业人士可能知道怎样疏通下水道,怎样为房子重新装电线,或是怎样修建摩天大楼,但游骑兵专注于完全不同的领域:他们知道怎样杀死坏蛋。

“小分队的队长”——卡明斯停了一下,查看自己的资料——“军士长德里斯科尔受伤了,但没有大碍。据德里斯科尔事后的报告,俘虏在交火中故意站起身。”

“天哪。”玛丽·帕特低声说道。他们以前在URC士兵身上也见过这种情况,宁死也不愿被俘。这到底是出于一种荣誉感,还是怕在审讯中漏了口风,曾引起情报和军事部门的热烈讨论。

“第二个在直升机下降时试图逃跑,他们击毙了他。”

“嗯,不能算一无所获,”特恩布尔说道,“但不是我们想要的结果。”

问题不在于无线电通讯,对此玛丽·帕特很肯定。原始资料和分析报告她都看过。有人从那个山洞用URC的明文密码同外界联络。其中有一个词——“莲花”——他们以前也见过,在情报人员的汇报中和国安局截获的情报中都出现过,但关于它的意思没人能确定。

他们早就怀疑URC采取了老式的通信加密手段,使用一次性密码簿,这基本上算是一种点对点的通信协议,只有发送者和接受者拥有破译信息所需的密码簿。这种方法很古老,可以上溯到罗马帝国时期,但很可靠,只要密码簿是完全随机的,那么它就差不多无法破译,除非你能接触到密码簿。比方说,在星期二,坏蛋A要发送一串关键词——“狗、卷心菜、椅子”——给坏蛋B,于是他就用自己的密码簿将这些词转换为字母和数字的混合形式,比如“狗”这个词就可能转换为数字4,15和7,这些数字反过来会被译成一个完全不同的词。特种部队在阿富汗的行动中已经缴获了一些一次性密码簿,但都不是最新的,中情局和国安局还没能从中整理出一个可用的加密模式。

然而,这套密码系统也有缺点。首先,它太麻烦。为了能正常工作,发送者和接收者必须使用同样的密码簿,并且要在同一时段内更换新的密码簿,更换的频率越快越好,这就需要信使在坏蛋A和坏蛋B之间穿梭传递。中情局的“英亩站”致力于追踪并最终抓获埃米尔,而FBI也有一个名叫“小丑鱼”的行动小组,它的主要目标是截获一个URC的信使。

玛丽·帕特认为,重要的问题是:为什么住在山洞里的那个家伙在突击小分队发起进攻前不久离开了?纯粹是巧合还是别的原因?她不相信是人为失误造成的,游骑兵不可能有这种错误。她在当天早些时候看过那份行动总结报告,除了小分队的指挥官骨折和德里斯科尔受伤之外,这次行动代价高昂:游骑兵有两人阵亡,两人受伤。这一切只是为了一个没有多大价值的山洞。

除了巧合以外,最大的可能就是走漏了风声。几乎每天从巴基斯坦和阿富汗的基地里起飞的直升机都会被URC的成员或同情者注意到,并打电话向上面报告。这一问题现在部分得到了解决,特别行动小组会在行动前几小时或几天,到附近的乡村地区随机地绕几圈,并且会在前往目的地的途中采用迂回的路线,这两种方法都可以在一定程度上避开对方的耳目。但崎岖险恶的地形给他们带来很大的麻烦,再加上恶劣的天气,往往使得预定的路线难以通行。正如亚历山大大帝和后来的苏联人曾经领教过的那样,中亚地区的地形是这里最大的敌人。而且是一个无法征服的敌人,玛丽·帕特心想。你要么学会忍受它,要么绕开它,否则就会面临失败的下场。拿破仑和希特勒已经得到了教训——尽管为时已晚。他们大胆地,或者说是轻率地在冬季入侵俄罗斯。当然,在大雪开始飘落之前,他们都觉得自己有把握速战速决。然而不管怎么说,俄罗斯的大地至少还是相当平坦的,不像中亚地区有这么多的崇山峻岭。

一位工作人员出现在玻璃门前,他刷卡后输入密码,打开玻璃门进了房间。他一句话也没有说,只是把四个带红色条纹的棕色文件夹和一个风琴式文件夹放在马戈林面前,然后就离开了。马戈林把文件夹分发给众人,接下来的十五分钟里几个人一声不响地看着手里的资料。

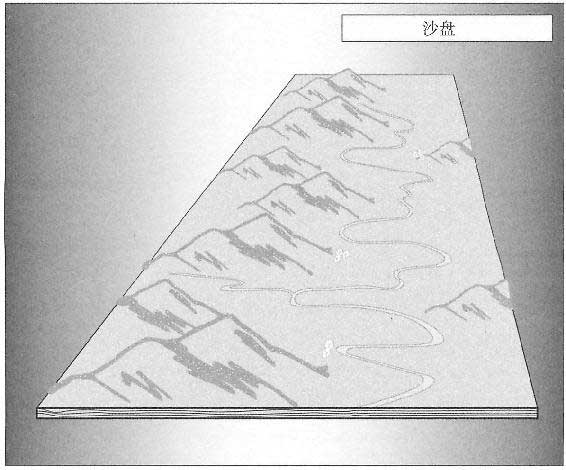

最后玛丽·帕特说道:“一个沙盘?真没想到。”

“如果他们把它完整地带回来就好了。”特恩布尔说道。

“看看它的尺寸大小,”卡明斯说,“根本不可能徒步把它从那里带回来。如果非要带上它会给小分队带来麻烦。我想他们的决定是正确的。”

“是啊,可能是吧。”“英亩站”的负责人喃喃地说,他心里并没有被说服。特恩布尔承受了相当大的压力。虽然美国政府并没有把埃米尔正式作为头号通缉犯,但事实上他就是美国的头号敌人。尽管抓获他未必会成为反恐战争的转折点,但让他逍遥法外不仅令美国政府十分难堪,而且是非常危险的。约翰·特恩布尔从二〇〇三年就开始追捕埃米尔,最初在“英亩站”担任副手,现在是它的负责人。

像现在许多职业中情局官员一样,特恩布尔在工作中也患上了一种职业病,玛丽·帕特和埃德称之为“行动脱节”。他对具体的行动既没有全局观念,也缺乏亲身体验,这种脱节会带来一系列问题,其中最主要的就是:不切实际的期望。也就是在计划一次行动时,对具体执行的人和任务的影响都期望太高。大部分行动都不可能毕其功于一役,只能通过一次次小的成功,慢慢达到最后的胜利。就像埃德的文稿代理人有一次对他说的那样,“要花十年的时间才可能一夜成名。”这道理对秘密行动也一样适用。有时候一切都很顺利,情报、准备工作和好运气都齐了,但大多数情况下它们是不同步的。有的时候,她边看报告边想,你在事后才发现自己曾错过了一次绝佳的机会。

“我看到他们还拍了很多照片。”玛丽·帕特说道。游骑兵把山洞里URC成员的面貌都仔细地拍了下来。如果他们当中有人过去曾被捕过,或是被挂了号,计算机里会查到他们的详细资料。“还有沙盘的样本。这个德里斯科尔真是个聪明的家伙。本,样本在哪儿?”

“不知什么原因,他们错过了喀布尔中央司令部的直升机。明天上午他们就会到了。”

玛丽·帕特很想知道那些样本能给他们带来什么有用的信息。兰利那些科技专家都是相关领域里的奇才,还有FBI在匡蒂科的实验室也很棒,但不知那个东西在山洞里放了多久,而且也不知道那个沙盘模型到底有什么独有的特征。碰碰运气吧。

“照片已经有了。”马戈林说道。

他从桌子上拿起遥控器,打开挂在墙上的四十二寸平板电视。过了片刻,屏幕上出现了八乘十格排列的缩略图,每张图都带有日期和时间标记。马戈林按动遥控器,放大了第一张照片,上面显示沙盘放在原位,照片大概是从四英尺外的地方拍摄的。

玛丽·帕特可以看出拍照的人工作做得很细致,沙盘的全景和细节都拍到了,而且每次拍摄,都用一把微型卷尺作为参照物。虽然是在山洞里,但光线控制得很好,拍摄效果大不一样。在德里斯科尔和他的手下拍摄的二百一十五张照片里,有一百九十张是在相同的位置,从不同的角度拍摄的,玛丽·帕特不知道兰利能否利用这些照片制作一个沙盘的3D透视图。应该试一试。虽然她不清楚这东西做出来到底有多大用处,但尝试一下总是好的,哪怕失败了,也比到时候后悔强。URC里的某个人花了很大工夫做了这个玩意,总要弄清楚原因到底是什么。没人会一时心血来潮做一个沙盘来玩。

根据报告,其余的二十五张照片拍的都是沙盘上三个不同位置,两个在正面,一个在背面,上面都显示着某种标记。玛丽·帕特让马戈林把它们放在屏幕上,于是他把照片以幻灯片的形式在屏幕上播放。放完之后,玛丽·帕特说:“前面的两个像是某个制造商的标记。德里斯科尔说沙盘的底部是高强度胶合板。从这些标记上也许可以查出点什么。背面的另一个标记……如果我说错了请指出来,不过在我看来好像是手写的。”

“我也同意,”马戈林说道,“等会让翻译来看一下。”

“最重要的问题是,”卡明斯说道,“为什么要做这个沙盘,它模拟的是什么地方?”

“我希望它是埃米尔的度假地。”特恩布尔说道。

他们都笑了。

“如果愿望都能实现……”马戈林若有所思地说,“玛丽·帕特,我能看出你在动脑筋,有什么想法吗?”

“也许吧,等会儿再告诉你。”

“弹药箱里的文件呢?”特恩布尔问道。

“翻译人员估计明天下午能翻译出来。”马戈林说。他打开风琴式文件夹,抽出那份在山洞里找到的地图,把它在桌子上摊开。每个人都站了起来,弯下身看着它。

卡明斯读出了地图上的说明:“国防部制图局……一九八二?”

“中情局的顾问留下来的,”玛丽·帕特说,“他们认为应该向激进组织提供地图,只要不是最精确的地图。”

马戈林把地图翻了过来,露出贴着白沙瓦旅行指南的那一面。

“这里有一些记号。”玛丽·帕特说道,她用手指轻轻敲了敲地图,把身子凑近了些。“用圆珠笔画的点。”他们擦去了地图上的污渍,马上发现了九处记号,每个记号都由三四个点组成。

“谁有小刀?”玛丽·帕特问道。特恩布尔递给她一把小折刀,她沿着旅行指南的四个边把胶带纸裁开,然后把旅行指南翻了过来。“这就是了……”她低声说道。

在距右上角不超过四分之一英寸的地方,画着一个向上的箭头,后面有三个点,还有一个向下的箭头,后面有四个点。

“是铭文。”马戈林小声说道。