| 时间的秩序 | 收藏 |

3.当下的终结

时间的秩序 作者:卡洛·罗韦利

敞开

向这春天

轻柔的微风

寂静季节中

封藏的冰冷

与回到大海的航船……

现在

我们必须编织花冠

装扮头顶

速度也会延缓时间

在搞清楚质量可以延缓时间[此处指“广义相对论”。——作者注]这件事的十年之前,爱因斯坦就意识到,时间会被速度延缓[此处指“狭义相对论”。——作者注]。就对时间基本的直觉上的感知而言,这个发现是最具毁灭性的。

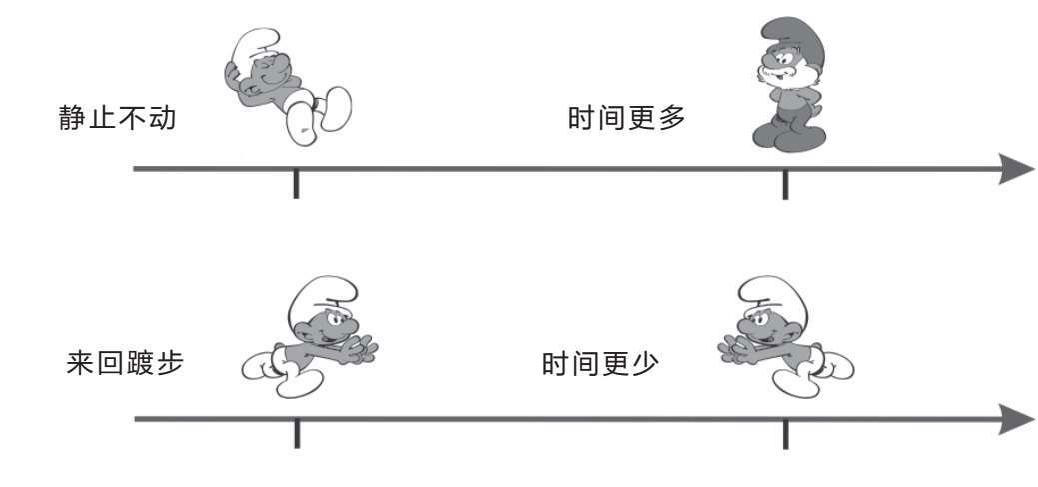

这件事本身很简单。在第一章中,我们把两个朋友分别送到山里和平原上,现在让他们一个静止不动,另一个四处走动。对于不停运动的人,时间流逝得更慢。

和以前一样,这对好友会经历不同长度的时间间隔:运动的那个衰老得慢一些,他的表走的时间少一些;他可以用来思考的时间更少;携带的植物要更久才能发芽,等等。因为对于一切运动的物体,时间流逝得都要慢一些。

要想观测到这一效应,必须非常快地运动才行。20世纪70年代,人们在飞机上使用精密的钟表,首次观测到这种效应。[出自海福勒-基廷实验。Joseph. C. Hafele and Richard.E. Keating, ‘Around-the-World Atomic Clocks: Observed Relativistic Time Gains’, Science, 177, 1972: 166—168 。]飞机上的钟表显示的时间落后于地上的钟表。如今,很多物理实验中都能观测到时间的延缓。

在这个故事里,同样是在实际观测到现象以前,爱因斯坦就弄清了时间延缓——在他年仅二十五岁、研究电磁学的时候。

这并不需要很复杂的推理。麦克斯韦方程组很好地描述了电与磁,其中包含着通常的时间变量 t ,但有个奇特的性质:如果你以特定的速度运动,那么对你而言,麦克斯韦方程组将不再适用(也就是无法描述你观测到的现象),除非你把时间换成另一个变量 t ′。[那取决于 t 以及你的速度和位置。]数学家已经知道麦克斯韦方程组这个奇特的性质[庞加莱(Poincaré)。洛伦兹(Lorentz)尝试对 t 给出物理解释,但采用了一种相当复杂的方式。],但没有人理解其中的含义。爱因斯坦理解了其中的意义:t 是当我静止时流逝的时间,静止时事件发生的节奏,就像我自己;t ′是“你的时间”,伴随你一起运动时事件发生的节奏。 t 是静止时我的手表测量到的时间, t ′是运动时你的手表测量到的时间。在此之前,没人设想过,对于一块静止的手表和一块运动的手表,时间会是不同的。爱因斯坦从麦克斯韦方程组中解读出了这一点,并且十分认真地对待它。[爱因斯坦经常说,迈克尔逊-莫雷实验对他发现狭义相对论并没有什么帮助。我相信这是真的,这也阐明了科学哲学中的一个重要因素。为了增进我们对世界的理解,并不总是需要新数据。哥白尼并没有比托勒密多什么观测数据,他却能够从托勒密也有的数据中推导出日心说,通过更好的阐释方式——就像爱因斯坦之于麦克斯韦。]

因此,运动的物体比静止的物体经历更短的时间段:钟表会记录更少的时间,植物会长得更慢,年轻人做白日梦的时间更少。对运动的物体而言,时间会收缩。不仅不同地点没有一个单一的时间——甚至对同一个地点而言,单一的时间都不存在。时间长短只与拥有既定轨迹的物体的运动有关。[“运动”是相对于什么呢?如果运动只是相对的,我们如何确定是哪两个物体在运动?这个问题已经把很多人搞晕了。(很少给出的)正确答案如下:在空间里,两个钟在某点分开,之后又在同一点会合,运动是相对于这个唯一的参照点的。时空里的A点到B点,两个事件之间只有一条直线:在这条直线上时间最长,相对于这条线的速度会让时间变慢。如果两个钟分开后不再会合到一起,那么问哪个快哪个慢就没有意义了。只有放到一起,才可以比较,它们各自的速度才是个定义完善的概念。——作者注]

“固有时”不仅与你的位置和与物体的邻近程度有关,还与运动的速度有关。

这个事实本身已经足够奇特,其结果更加惊人。坐稳了,因为我们就要起飞了。

“现在”即空无

在遥远的地方,“现在”正发生些什么呢?比如说,假设你姐姐去了比邻星b——这颗目前发现的距离我们大约四光年的行星,那她“现在”正在比邻星b上做什么呢?

唯一正确的答案是,这个问题没有意义。就好像我们身处威尼斯,却问:“这里是北京的哪里?”这样问没有意义,因为如果在威尼斯我用“这里”这个词,我指的是威尼斯的某处,不在北京。

如果你姐姐在房间里,你想知道现在她在做什么,答案通常很简单:你看看她就知道了。如果她离得很远,你可以给她打个电话问问。但请注意:如果你看到姐姐,你接收到了从她那里传到你眼里的光线——光需要花些时间到你这里,比如说几纳秒——一秒的很小一部分,那么,你并没有看到她现在在做什么,而是看到了她几纳秒以前在做什么。如果她在纽约,你从利物浦打电话给她,她的声音要花几毫秒到你这儿,所以你最多能知道的是你姐姐几毫秒以前在做什么。不过这也许并没有很明显的区别。

然而,如果你姐姐在比邻星b上,光从那里到你这儿要花四年。因此,如果你从望远镜里看到她,或者从她那儿收到无线电信号,你得知的是她四年前在做的事,而不是她现在正在做什么。比邻星b的现在显然不是你通过望远镜看到的,或是通过无线电听到的。

也许你会说,你姐姐现在做的,是从你透过望远镜看到她的时刻起,四年之后将要做的?但并非如此,这也行不通:在你透过望远镜看到她的四年后,在她的时间里,她也许已经返回地球,并且是在未来的十个地球年以后了(是的,这的确可能!)。可是,现在不可能在未来……

也许我们可以这样做:如果十年以前,你姐姐就动身前往比邻星 b,并随身带着日历来记录时间的流逝,那我们可以说,现在对她而言,是她记录下的十年过去了的时刻吗?不行,这也行不通:也许当她回到此处时,相对于她的时间过了十年,而相对于此处的时间却过了二十年。那么在比邻星 b 上,现在到底是何时呢?

事情的真相是,我们需要放弃问这个问题。[如果我通过望远镜看到我妹妹正在庆祝她的二十岁生日,然后给她发了一条无线电信息,在她二十八岁生日时到达,我就能够说现在是她的二十四岁生日:光从那里离开(20)到返回(28)的中点。这是个好主意(不是我的,这是爱因斯坦对“同时性”的定义),但并不能定义出一个共同时间。如果比邻星b正在远离,我妹妹使用同样的逻辑计算与她二十四岁生日同时的一个时刻,她便不会得到当下的时刻。换句话说,在这种定义同时性的方式下,如果对我来说她生命中的 A 时刻与我这儿的 B 时刻是同时的,反过来就不行了:对她来说,A 和 B 不是同时的。我们不同的速度定义了不同层面的同时性。通过这种方式,我们甚至无法得到共同的“当下”的概念。]

在比邻星 b 上,并不存在一个特定的时刻,与此时此地的当下相对应。

亲爱的读者,暂停一小会儿,让这个结论沉淀一下。在我看来,这是当代物理学得到过的最令人震惊的结论。

去问你姐姐在比邻星b上的哪个时刻与现在相对应,是没有意义的。就像问哪支足球队赢得了篮球比赛冠军,一只燕子赚了多少钱,或是一个音符有多重。这些都是没有意义的问题,因为足球队踢足球,不打篮球;燕子不会忙着赚钱;声音也无法称重。“篮球冠军”指的是篮球队,而非足球队。收入只涉及人类社会,而非燕子。“当下”的概念涉及与我们邻近的事物,而非远处。

我们的“当下”不会延伸到整个宇宙,它就像我们周围的一个气泡。

这个气泡可以延伸到多远呢?取决于我们限定时间的精确程度。如果用纳秒,“现在”的定义仅有几米;如果用毫秒,那就有几千公里。作为人类,我们对几十分之一秒都很难分辨出来,我们可以把整个星球都看作同一个气泡,在谈及现在时,可以认为对我们而言这是同一个瞬间。这就是我们可以做出的最大限度的近似。

存在着我们的过去:在现在所见之前发生的事件。存在着我们的未来:在此时此地我们所见之后会发生的事件。在过去与未来之间,还存在着一个时间段,它既非过去,亦非将来,有一定的长度:火星上是十五分钟;比邻星 b 上是八年;仙女座星系中有数百万年。这就是延展的现在[离此地有太空那么远的距离的事件的组合。],也许是爱因斯坦最伟大最奇特的发现。

认为有个定义清晰的“现在”遍存于整个宇宙的观念是个幻觉,是我们根据自身经验做出的不合理的推断。[第一批意识到这点的人中有库尔特·哥德尔(Kurt G del)(‘An Example of a New Type of Cosmological Solutions of Einstein's Field Equations of Gravitation’,Reviews of Modern Physics, 21, 1949: 447—450 )。用他自己的话说:“‘现在’的概念不过是特定观察者与宇宙其他部分之间的特定关系。”]

这就像彩虹触碰到森林的那处交界点。我们认为可以看到它,但走过去寻找时,它却不在那儿。

在行星之间的空间里,如果我要问“这两块石头高度相同吗”,正确的回答应该是:这个问题没有意义,因为在整个宇宙中并没有关于“相同高度”的统一概念。如果有两个事件,分别发生在地球和比邻星 b 上,我问这两个事件是否发生在“同一时刻”,正确答案应该是:这个问题没有意义,因为在宇宙中并不存在可以定义的“相同时刻”。

“现在的宇宙”是没有意义的。

不含当下的时间结构

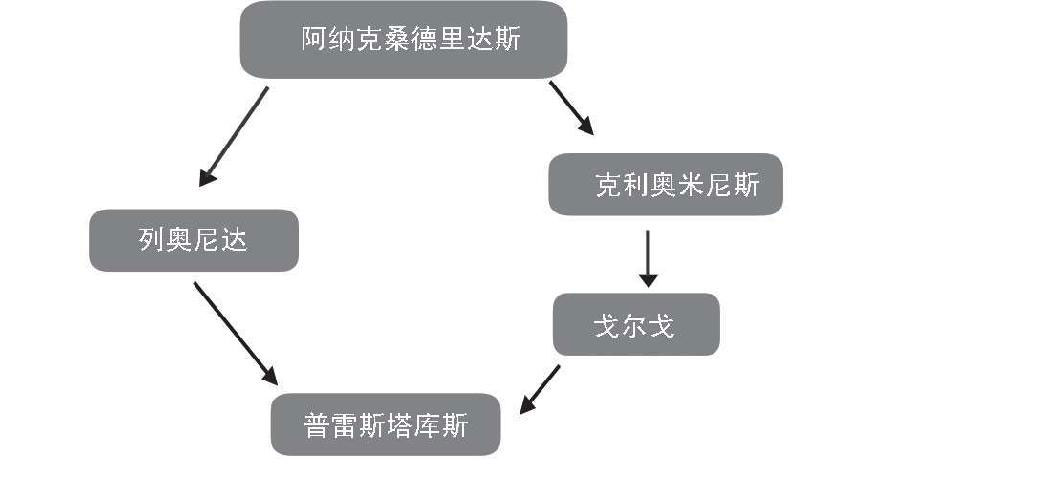

戈尔戈(Gorgo)是拯救了希腊的女人,她发现了一块从波斯运来的用蜡包裹着的写字板,蜡里面隐藏着秘密信息:预先警告希腊人,波斯人将要发起进攻。戈尔戈有个儿子叫普雷斯塔库斯(Pleistarchus),他的父亲是斯巴达王、温泉关之战的英雄——列奥尼达(Leonidas)。列奥尼达是戈尔戈的伯父,是她父亲克利奥米尼斯(Cleomenes)的哥哥。谁与列奥尼达是“同辈”呢?是他儿子的母亲戈尔戈吗?还是他父亲的儿子克利奥米尼斯?如果有人像我一样对他们的家谱感到困惑,这里有张表:

辈分与相对论所揭示的时间结构之间存在着相似之处。与列奥尼达“同辈”的是克利奥米尼斯还是戈尔戈,这样问是没有意义的,因为并不存在唯一一种“同辈”的概念。如果我们说列奥尼达和他的弟弟有同一个父亲,所以他们是同辈的,而列奥尼达和他的妻子有同一个儿子,所以他们是同辈的,我们就会得出结论,戈尔戈和她的父亲是同辈的!子女关系在人与人之间构建了次序[列奥尼达、戈尔戈、克利奥米尼斯在阿纳克桑德里达斯(Anaxandridas)之后,在普雷斯塔库斯之前],但无法在任意两个人之间构建次序:列奥尼达与戈尔戈,既不在对方之前也不在对方之后。

对于父子关系建立的长幼次序,数学家有个术语:偏序。偏序在特定元素之间建立先后关系,而不是在任意两个元素之间。人类通过父子关系形成一个“偏序”的集合(而非“全序”集合)。父子关系可以建立起次序(子孙以前,祖先之后),但不在任意两人之间。要想了解这个次序如何运作,我们只需考虑一个家谱,就像戈尔戈的这个:

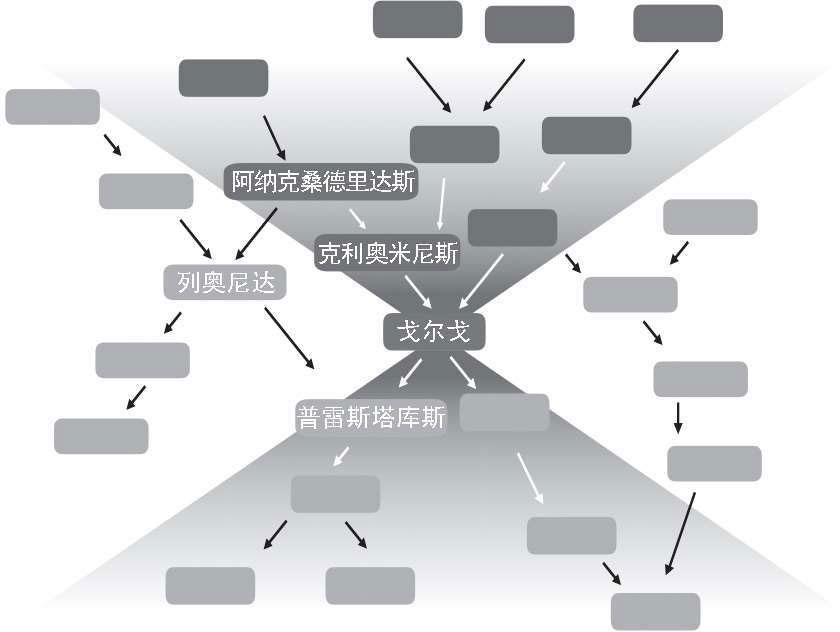

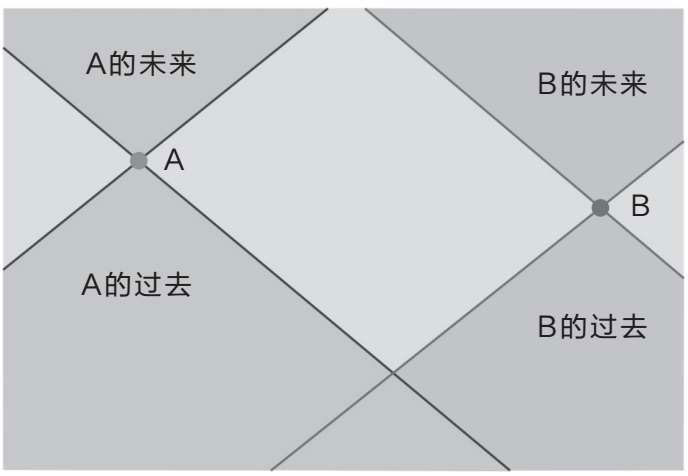

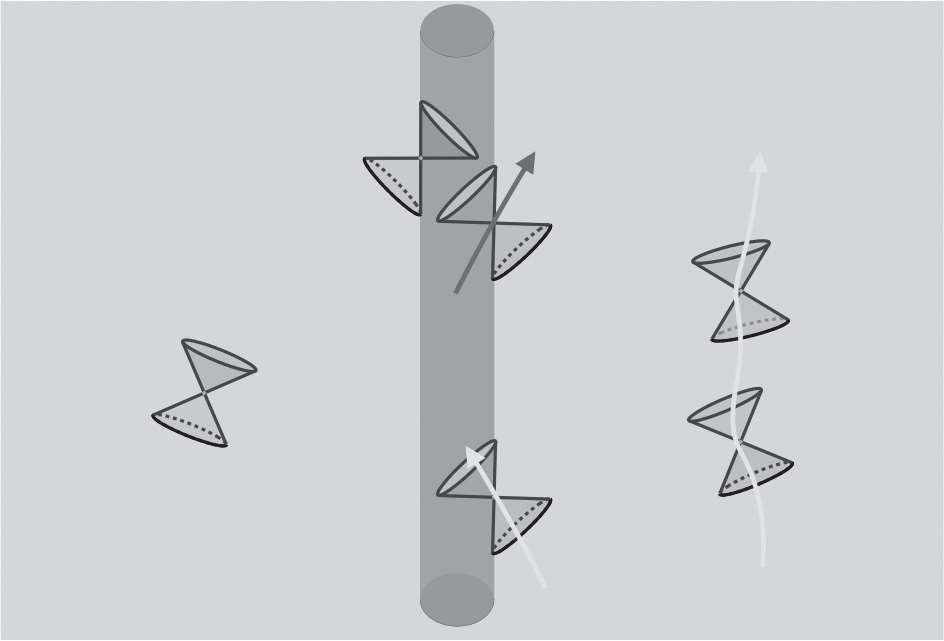

有个由她的祖先组成的圆锥状的“过去”,也有个由她的子孙后代构成的圆锥状的“未来”。那些既非祖先也非子孙的人在圆锥外面。

每个人都有他自己祖先的过去圆锥和子孙的未来圆锥。列奥尼达的圆锥如下所示,在戈尔戈旁边。

宇宙的时间结构与此非常相似,也由圆锥组成。“时间先后次序”的关系是由圆锥组成的偏序。[如果封闭时间曲线存在,那么即使是偏序关系的存在相对现实而言也太强了。关于这个主题可参见M.Lachièze-Rey, Voyager dans le temps. La Physique moderne et la temporalité, éditions du Seuil, Paris, 2013 。]狭义相对论发现,宇宙的时间结构就像父子关系建立的圆锥那样:它在宇宙事件之间建立起的次序是局部的,而非整体的。延展的现在就是一系列既非过去亦非未来的事件,它确实存在,正如有些人既不是我们的祖先也不是我们的子孙。

如果我们想表示宇宙中的所有事件和它们在时间上的关系,在过去、现在与未来之间做出唯一、统一的区分,这是无法办到的。像这样:

我们必须把事件未来的圆锥放在上面,把事件过去的圆锥放在下面。(物理学家在图表绘制中有这样的惯例,把未来放在上面,过去放在下面,与家谱的方向刚好相反,我也不清楚为何如此。)

每个事件都有过去与未来,以及既非过去亦非未来的部分,就像人人都有祖先、子孙和不属于以上二者的人。

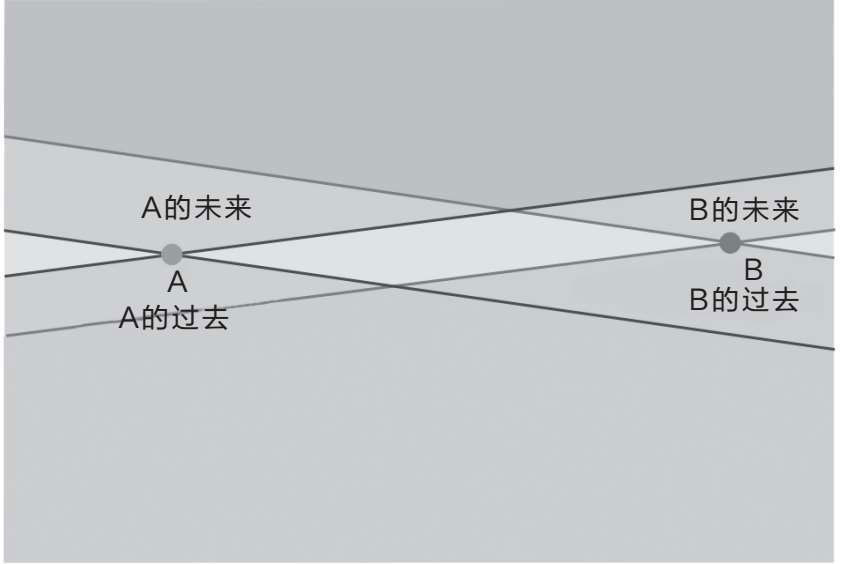

光沿着这些圆锥的边线运动,这就是我们称之为“光锥”的原因。在上图中,斜线的夹角被画成了45度,这只是一种习惯,让这两条线更水平一些则更贴近实际,像这样:

这样做的原因在于,在我们习惯的尺度下,把过去与未来分开的延展的现在极其短暂(大约几纳秒),几乎察觉不到,结果就是,它被压扁为一条水平细带,也就是我们通常所说的“现在”,并且没有任何限定条件。

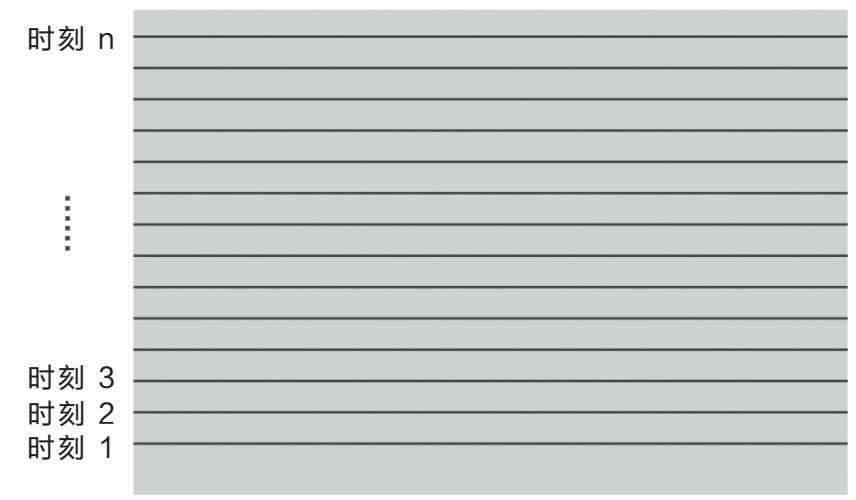

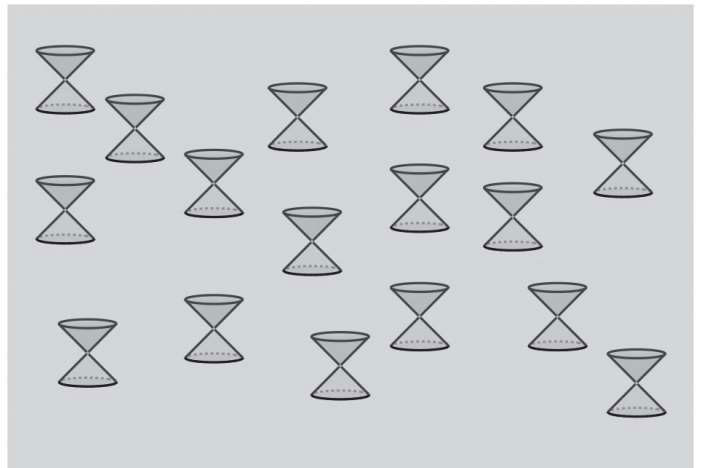

简而言之,一个共同的当下并不存在:时空的时间结构并不是像这样的分层:

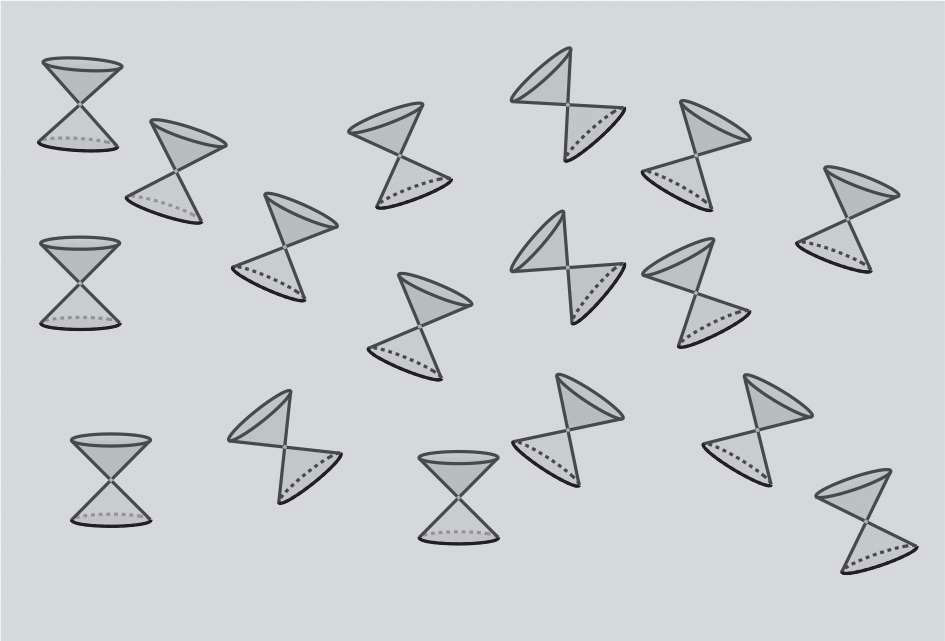

而是完全由光锥组成的结构:

这就是爱因斯坦二十五岁时理解的时空结构。

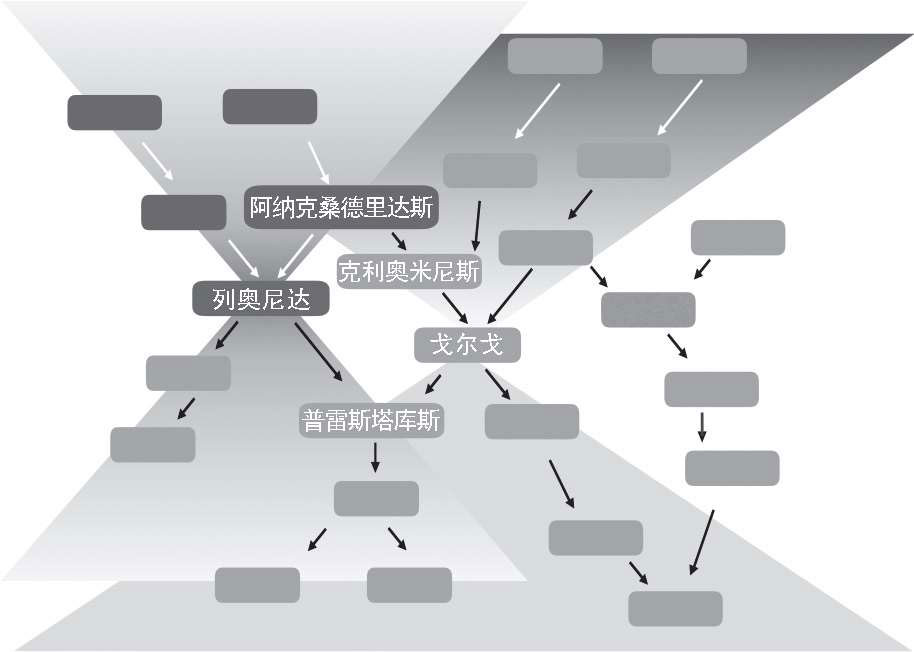

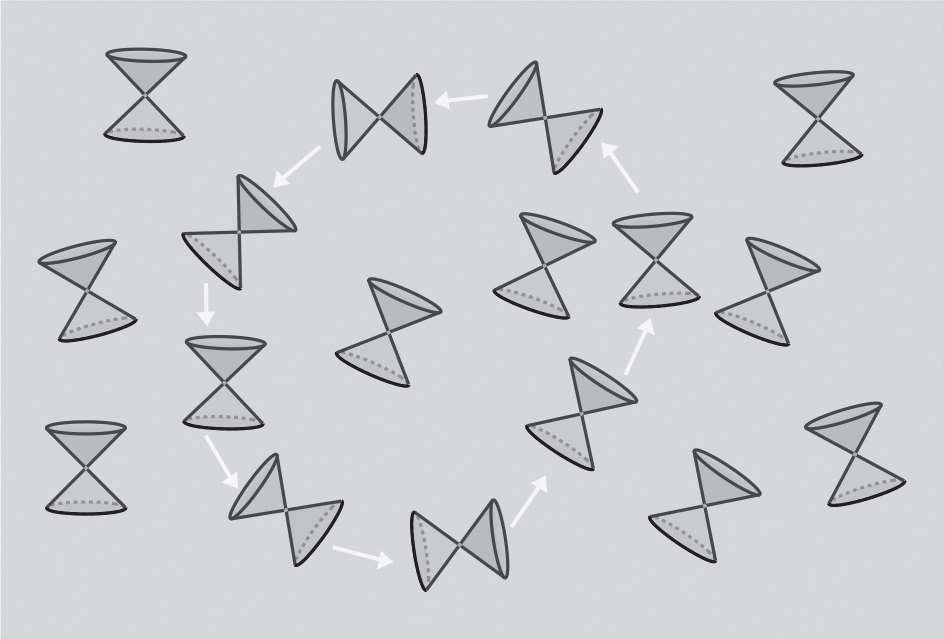

十年之后,他意识到,时间流逝的速度在不同地方是不一样的。因此时空并没有上图勾勒出的那样有序,而是会被扭曲。现在看起来更像是这样:

例如,当引力波经过时,小光锥就会从右向左一起振动,就像风吹过麦穗。

圆锥的结构甚至可以这样总是朝向未来前进,一个人却可以回到时空中的同一点,如下图:

以这种方式,朝向未来的连续轨迹返回最初的事件,也就是起点。[通过“封闭时间线”,我们可以从未来回到过去,这让有些人感到害怕,他们会设想:一个人可以在出生之前杀死自己的母亲。但封闭时间线的存在或是回到过去这件事在逻辑上并不存在矛盾;是我们把事情搞复杂了,用混乱的幻想混淆了未来的自由。——作者注][旅行到过去并没有任何逻辑上的不可能,这点已经由20世纪最伟大的哲学家之一大卫·刘易斯(David Lewis)在一篇相关文章中清楚地证明了。(The Paradoxes of Time Travel, American Philosophical Quarterly, 13, 1976:145—152. )]第一个意识到这一点的人是库尔特·哥德尔(Kurt Gdel)——20世纪伟大的逻辑学家,爱因斯坦最后的朋友,陪伴他在普林斯顿的街道上散步的人。

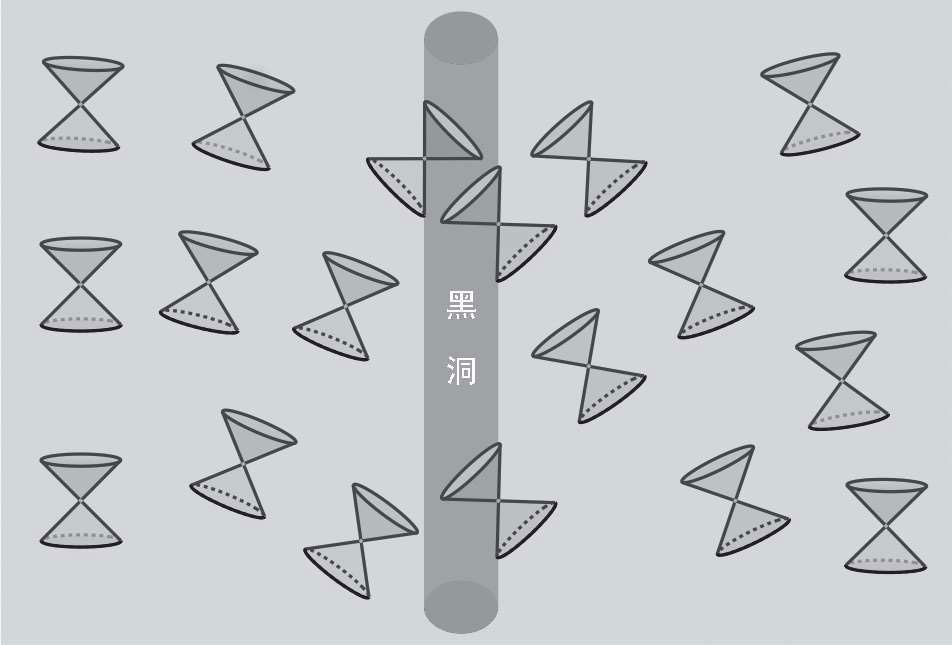

在黑洞附近,所有的线会朝它汇集,像这样:[这是闵可夫斯基坐标下,黑洞度规因果结构的图示。]

这是因为黑洞的质量把时间减慢到相当慢的程度,以至于在边界处(称作“视界”),时间都静止了。如果近距离观察,会发现黑洞表面与光锥边缘平行。因此,为了从黑洞逃出来,你需要朝着现在运动(像下图中标出的黑色轨迹),而不是朝着未来!

这是不可能的,物体只能朝向未来运动,像图中白色轨迹展示的那样。这就是黑洞的组成:光锥朝向内部倾斜,标记出视界,把未来的一片空间与周围一切隔绝开来。仅此而已。“现在”的奇特结构创造了黑洞。

自从我们认识到“宇宙的现在”并不存在起,已经一百多年过去了。然而这个问题依然困扰着我们,似乎很难被概念化。常常有物理学家反对这一点,试图证明它不是真的。[在那些持反对意见的声音中,我与其中两位伟大的科学家有着特殊的友谊,对他们有着特别的喜爱与钦佩:李·斯莫林(Lee Smolin)和乔治·埃利斯(George Ellis)。他们都坚持认为特殊的时间和真实的当下肯定存在,即便现在物理学还没有发现。科学就像情感:我们与最亲密的人常常有着最大的分歧。对于时间的现实的基础方面的清晰辩护,可见 R. M. Unger and Lee Smolin, The Singular Universe and the Reality of Time,Cambridge University Press, Cambridge, 2015 。另一个为单一时间真实流动这个观点辩护的好友是萨米·马龙(Samy Maroun);我和他一起探讨了重写相对论的可能性,把引导过程节奏的时间(“代谢”时间)与“真实的”宇宙时间区分开。(S. Maroun and C.Rovelli, ‘Universal Time and Spacetime “Metabolism”’,2015. )这是可能的,因此斯莫林、埃利斯、马龙的观点是可辩护的。但这会有结果吗?有两个选择:要么改变对世界的描述,让它适应我们的直觉,要么学习使我们的直觉适应我们所发现的世界。相信第二个策略会更有成效。]而哲学家继续探讨着“现在”的消失。今天,经常有会议讨论这一主题。

如果“现在”没有意义,那么宇宙中“存在”着什么呢?这里的“存在”不正是“在现在”的意思吗?认为宇宙以特定结构存在于现在,并且伴随着时间流逝而改变,这种观念再也站不住脚了。