| 水上 | 收藏 |

四月十日

水上 作者:莫泊桑

我刚躺下,就觉得睡不着,于是我闭上眼睛,仰面而卧,脑子没有休息,神经还在颤动。远远近近,没有一点动静,没有一点声音,只有两个水手的鼻息穿过了薄薄的板壁。

忽然有什么东西叽叽嘎嘎地响了起来。这是什么?我不知道,也许是桅杆上的滑轮;响声这样凄婉,如怨如诉,听得我浑身打哆嗦;然后,又无声无息了,从地下到天上,只是无边无际的一片寂静;无声无息,没有一丝风,水面没有波纹,小船没有摇晃;然后,忽然一下又响起了那捉摸不定、隐隐约约的呻吟。听到这种声音,我觉得好像有一把残缺的锯子在锯我的心。有些声音,有些呻吟,有些呜咽,多么能使我们心碎肠断,能在一秒钟内,使我们的灵魂充满了痛苦、恐惧和焦虑啊。我一面听着,一面等着,我又听见了这种声音,它似乎是我自己发出来的,似乎是从我的神经里拉出来的,或者不如说,它引起了我全身的共鸣,好像是一个亲切、深刻而又无可奈何的呼声!是的,这是一个冷酷无情的声音,一个并不陌生、迟早会听到的但却使我灰心绝望的声音。这个不可思议的微弱声音穿过我的全身,好像在播下恐怖和妄想的种子,它能立刻唤醒一直沉睡在每个活人心灵深处的隐痛。这是什么?这是在我们灵魂里没完没了呼喊着,继续不断责备着我们的声音,它隐隐约约,用使人极其痛苦的方式折磨缠扰着我们,用一种说不出、压不下、忘不了、挡不住的方式责备着我们,责备我们做过的一切,同时又责备我们没做的一切,它是懊丧无由、悔恨莫及的声音,是一去不复返的日子,有缘相逢、无缘相爱的女人,消逝了的事物,落了一场空的欢乐,陨灭了的希望发出的声音;它是浮光掠影、过眼烟云、虚幻缥缈、了无痕迹的东西发出的声音,它是我们过去没有达到,将来也永远达不到的目标发出的声音,这一极细的微弱声音宣告了生活的失败,力量的浪费,精神的无能,肉体的虚弱。

这转眼消失的窃窃私语声,在夜深人静时,断断续续地向我诉说着我本来可能倾心相爱的,我隐隐约约地向往的、期待的、梦想的一切,我本来渴望看见、知道、了解、欣赏的一切,我的永不知足、不自量力的心灵徒劳无益地希望着,却又失之交臂的一切,还有被无知锁住的心灵妄想插翅飞去的一切地方。

啊!我对一切都贪得无厌,结果却什么也得不到。我需要有整个人类的生命力,分散在千百万人身上的智力、能力、气力,还要有成千上万的生力军,才有可能满足我各种各样的胃口和好奇,但我结果却只落得两眼巴巴、两手空空地望着一切。

为什么要在生活中自找苦吃?大多数人不都生活得心满意足吗?为什么要让这无名的烦恼啃噬我的心?为什么不去认识现实中的欢乐、希望和享受?

那是因为我有与众不同的眼力,这种眼力既是作家的本领,同时又是他们的不幸。我写作,因为我了解现实,因为我对现实感到痛苦,因为我对现实了解得太多,尤其是因为我没有尝到现实的甜头,所以就来解剖自己,就来通过我自己思想的镜子观察现实。

请你们不必羡慕我们,请你们怜悯我们,因为这正是文人与众不同的地方。

在文人身上,不再存在任何简单的感情。他不论看到什么,不论是欢乐、愉快、痛苦还是失望,都自然而然地成了他观察的对象。他不顾一切,不由自主,没完没了地分析内心、外表、一举一动、一言一行。只要他一看见,不管那是什么,他都一定要寻根问底。在他看来,没有什么感情冲动,没有什么大声呼喊,没有什么拥抱接吻是无所为而为的,无论一个人做了什么事,那绝不是因为那样做是既不知道原因,也不考虑结果,既不了解情况,也没有个人打算的。

即使他感到痛苦,他也还能分心去注意他的痛苦,并且把它储存到他的记忆库里去;即使世上他最亲爱的人死了,他把他或她下葬后,从墓地回来时心里也会想:“我的感觉真是稀奇,就好像醉生梦死过似的……”于是他就逐一回想起送葬的邻人形形色色的姿态,装模作样的举动,不是出自内心的悲哀,只是表面上的愁眉苦脸,还有成百成千微不足道的、只有独具只眼的艺术家才会观察到的小事,如一个牵着孩子的老太婆如何用手在胸前画十字,一线阳光怎样划破云层照在窗子上,一条狗怎么穿过送殡的行列,殡仪车在墓地的大水松下给人多么深刻的印象,殡仪馆的人如何绷紧了脸,使得眉毛、眼睛、鼻子、嘴都挤在一起,四个抬棺木的人怎样费劲才把棺木放进墓穴里去,总而言之,这成百成千的小事,要是一个人全心全意、以全部精力、全神贯注在悲痛中的话,本来是不会有余力来察觉到的。

他不由自主,就把大事小事全都看在眼里,记在心上,不会忘却,因为一说起他,就要知道:他是一个敏感的文人,他的心灵是这样构造的,简直可以说,在他身上,反作用比原来的作用还更迅速、自然,回声比原来的声音还更响亮。

他似乎有两个灵魂,一个灵魂是男女老幼生下来就都有的,另一个灵魂却在记录、解释、评论第一个灵魂的各种感觉;他的一生,不论什么时间,不论什么场合,都注定了要做自己的镜子,同时还要做别人的镜子,这面镜子注定了要反映自己的感觉、行动、爱憎、思想、痛苦,但却又不像一般人那样一是一、二是二,简单地感受到痛苦、思想、爱憎、感情,他的欢乐也好,悲泣也好,没有一次不伴随着对自己的分析解剖。

他不谈天倒也罢了,一谈起来总是说长道短,因为他的眼睛看得非常清楚,他善于解剖分析别人的情感和行动后面隐藏着的动机。

他一写起书来,总是情不自禁地把他亲眼所见、亲耳所闻、亲身了解的事情,一股脑儿写了进去;即使是对他的亲戚朋友,也不例外,他毫不偏心,已经到了无情的地步,不管是他现在心爱的人,还是他以前爱过的人,他都把他们的心赤裸裸地暴露在我们眼前,为了取得更大的效果,甚至有点夸张,他唯一关心的只是他的作品,不是他对某人的感情。

即使他在恋爱,即使他爱上了一个女人,他也会把她当作医院里的尸体一样解剖。他随身带了一副观察人用的、感觉灵敏的天平,无论她说了什么,做了什么,他都会立刻放到天平上称一称,然后根据称出来的重量评定价值。即使她不假思索就扑上来搂住他的脖子,他也要看看这个动作是在什么情况下做出来的,是不是合乎分寸,有没有戏剧效果,然后作出评价,只要他感到有一点勉强,不太自然,他口里虽然不说,在他心里她却贬值了。

他既是演员,又是观众,既演自己,也演别人,既看自己演,也看别人演,但他绝不是一个规规矩矩、没有坏心眼的普通演员。在他看来,一个人心里想的、做的、口里说的和不说的,都像玻璃一样透明。他得了一种奇怪的职业病,他有双重心灵,这使他变得非常敏感,还没碰着他就会振动,像一架机器,非常复杂,连他自己都讨厌自己了。

再说,他与众不同的病态的敏感,使他变成了一个剥光了皮的肉体,几乎任何感觉对他来说都是痛苦。

我还记得在那些难过的日子里,瞬息消逝的情景使我心碎肠裂,深刻的印象一直萦回脑际,仿佛是些无法医治的创伤。

一天早上,在歌剧院大街,五月的春光使兴高采烈、熙熙攘攘的人群感到陶醉,我忽然一眼看见一个难以形容的人,一个弯腰曲背、衣衫褴褛的老太婆,她戴的黑草帽早已不成其为装饰品,丝带和假花不知道什么时候就掉光了。她拖着沉重的脚步走着,每走一步都使我和她一样,甚至比她自己还更加感到行路的艰苦。她拄着两根拐杖,也不看过路人一眼,对一切都极端冷漠,喧嚷、人群、车马、阳光,对她都不存在!她到哪里去?到哪一所破旧不堪的房子里去?她提着一包用绳子捆好的东西。那是什么?是面包吧?大概是的。没有一个亲人,也没有一个邻人能够或者愿意为她跑这一趟路,于是她就只好自己爬上爬下,从她住的顶楼一直爬到面包店。一来一回,至少要走两个钟头。这是多么辛苦的路程!基督上十字架受难的道路也没有这样艰巨啊!

我抬起头来,看看这一望无际的屋顶。她就要爬上去。要多久才爬得到呢?在那狭窄阴暗、迂回曲折的楼梯上,她要停下来喘息多少次呢?

大家都转过头来看她。有人说了一声“可怜的老太婆”就走开了。她的长裙,她的破破烂烂的长裙,松松垮垮地穿在她皮包骨头的身上,似乎粘在人行道上,她连拖也拖不动了。这副老皮囊里还有一颗心呢!有一颗心吗?不是,只不过是没完没了、不断折磨她的痛苦而已!啊!悲惨的老年,没有面包,没有希望,没有子女,没有金钱,只有等死,我们想到过没有?我们有没有想到那些在顶楼里饥寒交迫的老人?有没有想到那些昏花老眼里的泪珠?这些眼睛从前也曾有过闪闪发光、脉脉含情、扬扬得意的时刻啊!

还有一次,天在下雨,我一个人在诺曼底平原上打猎,踏着一大片耕翻过的土地,泥浆在我脚下溜来滑去。一只伏在土疙瘩后面的鹧鸪不时被我惊动,吓得它在倾盆大雨下笨重地飞了起来。我开了一枪,火药给从天而降的瀑布浇湿了,只像皮鞭似的噼啪响了一声,而那只灰色的小鸟却掉了下来,羽毛上还流着鲜血。

我感到悲哀得要哭,像天上的乌云在对我、对全世界放声大哭一样,我的心给悲哀浸透了,厌倦压得我再也抬不起给泥浆粘住了的大腿;我正要回去,忽然看见医生的马车顺着田野上的横路来了。

这一辆窟窿似的马着一个低低篷,由一匹老马拉着,沉沉的日子里,仿佛报丧似的在乡下东奔西走。忽然一下马车站住了,医生的头伸了出来,对我喊道:

“嗨!”

我向着他走去。他对我说:

“你能帮我的忙去看一个白喉病人吗?我只是一个人,在我刮掉病人喉咙里的假膜的时候,要有人扶住她。”

“我同你去。”我回答说,并且上了他的马车。

他就告诉我:

可怕的白喉在乡下流行,掐住了马蒂纳这一家可怜人的脖子!

父亲和儿子在本星期初已经病死。现在,母亲和女儿也快要死了。

照顾她们的女邻居忽然觉得不舒服,头天晚上丢下她们走了,让门大开着,让这两个病人躺在铺着草荐的床上,没有一点水喝,独自在那儿呻吟,喘气,挣扎,孤零零地待了二十四个小时!

医生刚刚洗过母亲的喉咙,给她喝了水;而孩子,痛苦得要命,急得喘不过气来,只是把头埋在草荐子里,不肯让人碰她。

医生见惯了这种悲惨的事,无可奈何地用悲伤的声音反复说:

“不过我也不能整天整天地待在病人那里。天啦!这两个病人真叫人难受。你想想看,她们二十四个小时没有喝水。风把雨都吹到她们床上。连母鸡也到壁炉里来避雨了。”

我们到了这个农家。医生把马系在门口的一棵苹果树上,我们就进去了。

一股强烈的病味和潮气——又发烧又发霉的气味,又像医院又像地窖的气味,扑鼻而来,使人窒息。这所房子里没有火,没有生气,阴沉沉、暗淡淡的,像在沼泽地里一样寒冷。钟也停了;雨从大烟囱里落下来,壁炉里的灰给鸡刨得到处飘扬,在一个阴暗的角落里,听得见风箱般急促而嘶哑的出气声。那是女孩子在呼吸。

母亲躺在一张木头架子似的大床上,这是农民的床铺,她身上盖着破旧的被子和破旧的衣服,看来倒还安静。

她把头稍微转过来,朝着我们。

医生问她:

“你们有蜡烛吗?”

她有气无力地低声答道:

“在碗橱里。”

医生点着蜡烛,带我走到房间最里边,朝着小女孩的卧榻走去。

小女孩在喘气,脸上瘦得皮包骨头,两只眼睛很亮,头发乱七八糟,样子看起来很可怕。她伸直了瘦削的脖子,每吸一口气,就有几个地方深深地陷下去。她笔直地躺着,两只手抓紧盖在身上的破衣烂衫;一看见我们,她就转过脸去,把头埋在草荐子里。

我抓住她的肩膀,医生勉强逼得她露出了喉咙,从里面使劲拉出一大块白膜来,这块白膜看来简直干得像张皮子。

她马上呼吸得松快一些,并且喝了一点水。她的母亲用一条胳膊支撑住身子,瞧着我们。她吃力地问道:

“完了吗?”

“完了。”

“没有人留下来给我们做伴吗?”

一种恐惧,可怕的恐惧,吓得她声音发抖了,她怕这样与世隔绝,被人抛弃,她怕黑暗,怕她感到的近在眼前的死亡。

我答道:

“不,好大娘;我留下来等医生给你请一个看护来。”

我转身对医生说:

“给她把莫杜伊大妈请来吧。我出钱。”

“好极了。我马上给你把她请来。”

他和我握握手,走了出去;我听见他的马车在湿漉漉的大路上越走越远。

只剩下我一个人和这两个垂死的病人待在一起。

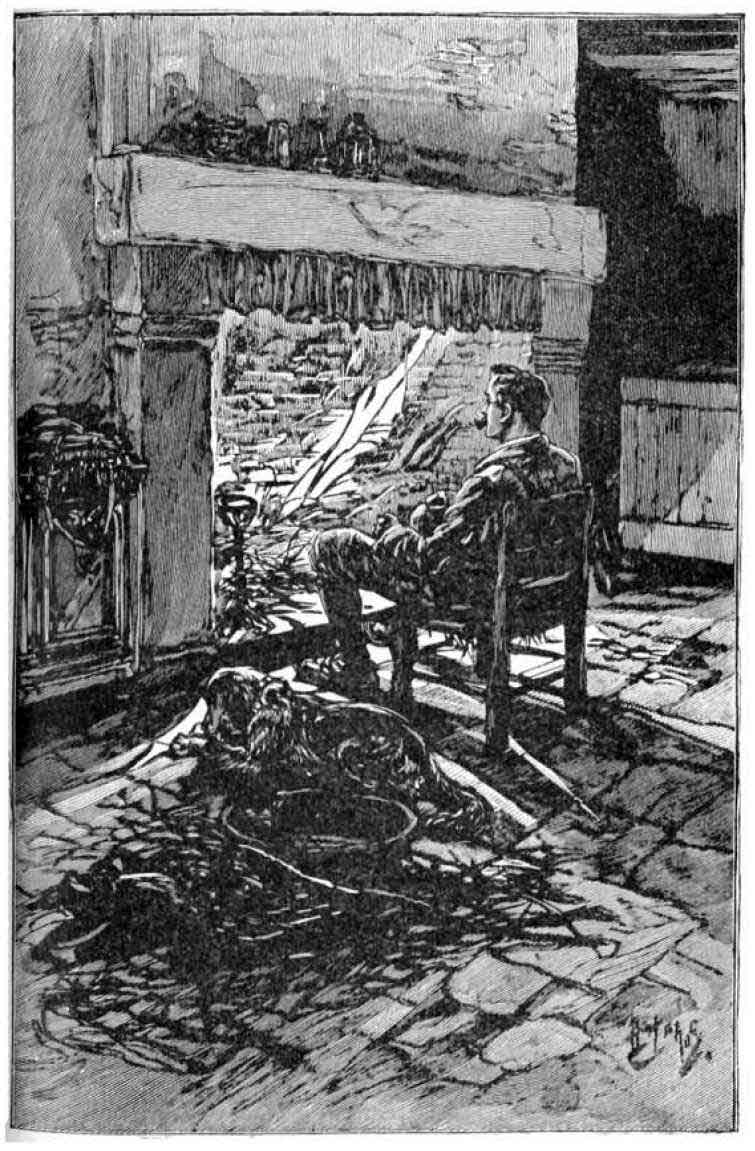

我的猎狗帕夫躺在黑魆魆的壁炉前面,它使我想起:生一点火也许对我们大家都有好处。于是我又出去寻找木柴和干草,不久,熊熊的火光把房间最里面小女孩的床都照亮了,她又开始喘气。

我坐下来,伸直了两条腿烤火。

雨打着玻璃窗;风震动着屋顶;我听见这两个女人的急促、困难、呼哧呼哧的呼吸声,还听见我的猎狗在壁炉前把身子蜷成一团,满意地吐着气。

生活!生活!这也是生活吗?这两个可怜人睡的是草荐子,吃的是黑面包,干的是牛马活,受尽了世上的苦难,现在却快要死了!她们做了什么错事?父亲死了,儿子死了。这些穷人还算是好人,还算是大家喜欢的、尊重的、单纯的老实人哩!

我瞧着我的靴子冒气,瞧着我的猎狗睡觉,把我的命运和这些受罪人的命运一比,我忽然感到我舒服得可耻。

小女孩又喘气了,忽然,这种嘶哑的声音使我觉得难以忍受,它像一把尖刀,每一下都刺痛了我的心。

我向她走去:

“你要喝水吗?”我问道。

她点点头表示要,我就把一点水倒进她的嘴里,但是她却咽不下去。

母亲还算安静,转过头来瞧着孩子;忽然,我感到恐惧掠过心头,使我倒抽了一口冷气,好像一个来无影、去无踪的生命时钟擦过了我的皮肤。我是在什么地方?我已经不知道了!难道我是在做梦吗?这是一场多么令人心寒的噩梦啊!

难道真有这种事情发生?人就这样死去?我瞧瞧这茅屋阴暗的四角,仿佛要找到一个面目不清、丑恶可怕的催命鬼,蜷缩在一个黑魆魆的角落里,等候机会把人杀死,咬死,压死,扼死;这催命鬼喜欢鲜红的血、发烧的眼睛、起皱的额头、憔悴的脸孔、雪白的头发、腐烂的尸体。

火要熄了。我又加了几根木柴,烤烤背脊,我的腰部多么冷啊。

要死,至少我也希望死在一间舒服的房子里,床边要有医生,桌上要有药品!

而这两个女人却孤苦伶仃地过了二十四个小时,在这没有生火的木头房子里,在这草荐子上奄奄待毙!……

忽然,我听见马蹄嘚嘚声和马车隆隆声,看护进来了,她脸上没有表情,心里因为找到了活干而高兴,看见这种凄惨的场面也无动于衷。

我给她留下了一点钱,赶快带着猎狗走了;我好像做了一件见不得人的事似的赶快走了,我在风雨声中奔跑,仿佛一直听到这两个病人喉咙里的嘶哑声,我要逃到我温暖的家里去,吃我的仆人为我准备好的盛餐。

但我永远忘不了这件事,忘不了这么多使我厌恶这个世界的事。

有时,我多么愿意不再有思想,不再有感情,我多么愿意像一个野人,生活在一个光明、温暖之乡,在一片东方的国土上,那里没有刺眼的嫩绿,只有成熟的金黄,那里睡觉不必担忧,醒来不必发愁,行动没有顾虑,恋爱没有烦恼,几乎感觉不到自己的存在。

我要在那里筑一所方方正正的、像巨大的珠宝箱似的、在阳光中闪闪发亮的大房子。

房子的阳台上看得见海,海上掠过片片白帆,好像大鸟的尖翅膀,那是希腊人或穆斯林的帆船。围墙上几乎没有墙眼。这所东方式的住宅中央有一个大花园,园中种了像遮阳伞似的棕榈树,树下的空气是懒洋洋的。树下还有一个喷泉,泉水笔直向上,然后化为无数珍珠,落回一个金沙铺底的大理石水池。我在园中吞云吐雾,偎香抱玉,醉生梦死,但又随时可以中断抽烟、亲吻、做梦,到池子里去游泳。

我要有几个漂亮的黑奴,披着轻纱,光着脚板,在软绵绵的厚地毯上来去如飞。

我的墙壁要像女人的酥胸,柔软而有弹力,每套房间靠墙要摆一圈沙发,各式各样的坐垫可以使我爱用什么姿势,就用什么姿势躺着。

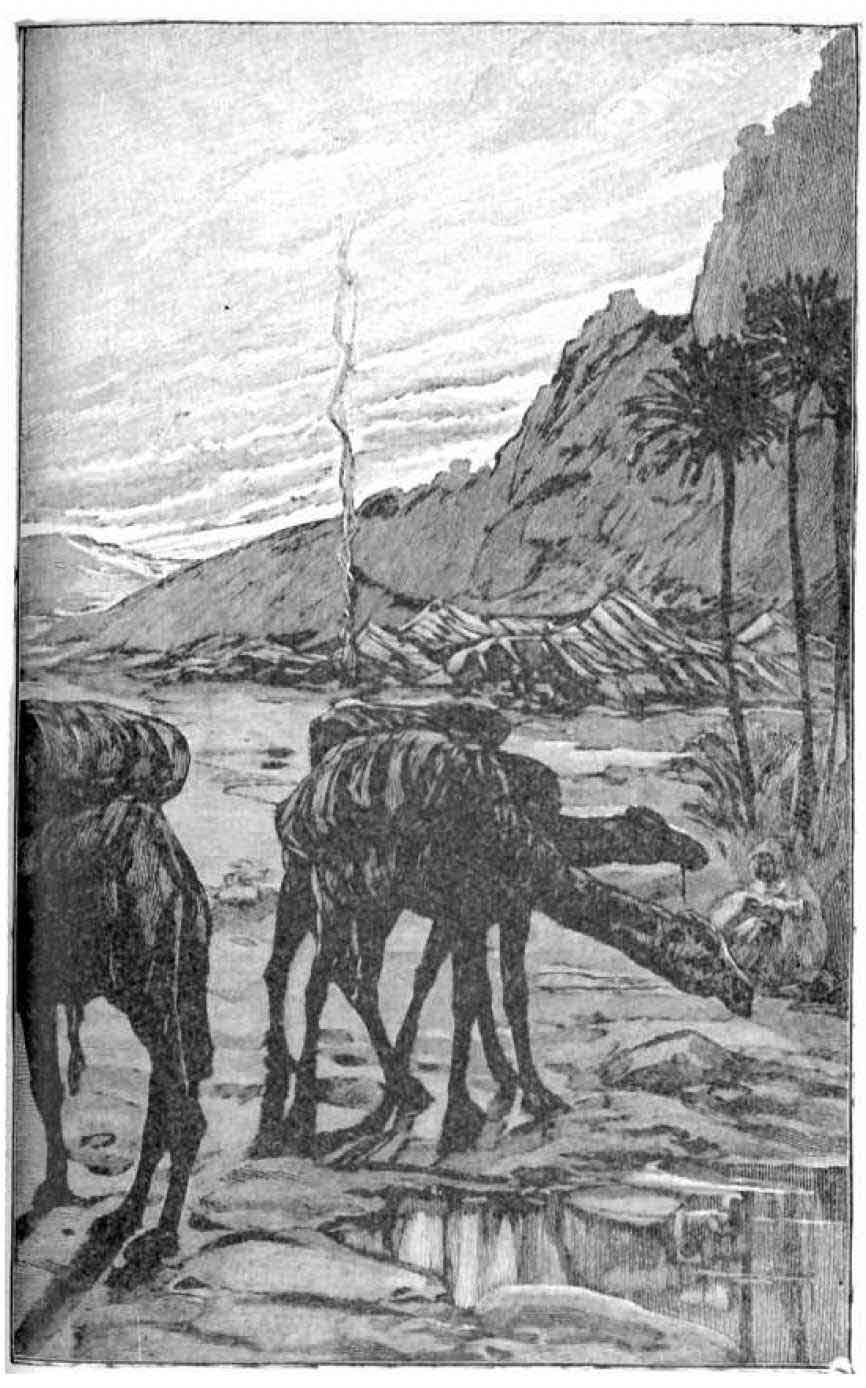

然后,当这无比美妙的休息,无所事事的享受,无始无终的梦境,无忧无虑的生活,使我感到腻味的时候,我就要人把一匹白马或者黑马、一匹像羚羊一样轻捷的快马牵到门口。

我要骑马飞跑,让呼啸的狂风迎面扑来,我要大口喝新鲜的空气,喝得心醉神迷。

我要像一支箭似的穿过这五彩缤纷的大地,沉醉在浓烈如酒的景色中。

到了平静的黄昏时刻,我要放马狂奔,奔向那落日残晖染成玫瑰色的辽阔天边。那里,在一片霞光中,给夕阳烧红了的山岭、一望无际的沙漠、阿拉伯人的服饰、单峰高耸的骆驼、马匹和帐篷全都成了玫瑰色。

玫瑰色的火烈鸟从沼泽中飞上玫瑰色的天空;我发出欣喜若狂的喊声,淹没在无边无际的玫瑰色中。

在马车走过铺石路发出震耳欲聋的响声中,我不再见到穿着黑色衣服的人,坐在人行道上不舒适的椅子里喝苦艾酒,谈生意经。

我不管交易所的行情、政治上的大事、内阁的更替,这些都是毫无意义的蠢事,不值得我们为之浪费这样短促而充满假象的生命。为什么这样钩心斗角,这样惨淡经营,这样倾轧争夺?我还是宁愿在这窗明几净的高楼大厦里避风躲雨。

我要有四五个如花美眷,分别住在隔墙无耳、各不相扰的金屋里,她们来自全世界五大洲,使我能够亲身玩味各色人种如花盛开的女性美。

我闭上眼睛,让我的梦想展翅高飞,任意翱翔,我痛苦的心灵才渐渐平静,那时,我听见我的水手醒了,他们点着了提灯,不声不响慢慢地干起活来。

我高声问他们:

“你们在干什么?”

雷蒙吞吞吐吐地答道:

“我们在准备钓鱼的工具,因为我们想到,要是明天一早就出太阳,先生也许会有兴致去钓鱼。”

到了夏天,阿盖的确是海滨钓鱼客的乐园。他们全家同来,住在小旅馆里,或者干脆在船上过夜,白天在海边松林的树荫下吃鲜鱼汤,听松香给太阳晒得噼噼啪啪响。

我问道:

“几点钟了?”

“三点,先生。”

我并没有起床,只是伸出手来,把房门打开,看看他们在隔壁干什么。

他们两个蹲在狗窝似的小房间里,有一根桅杆穿过房间,安装在纵梁上。房里堆满了杂七杂八的东西,简直像个小偷的仓库。板壁上井然有序地挂满了形形色色的工具,有锯子、斧头、铁笔、绳索、锅子。在两张卧榻之间的船板上,有一个水桶、一个火炉、一个琵琶桶,桶上一道道铜箍在灯光的直接照射下闪闪发亮,提灯吊在船锚的缆桩中间,在锚链旁边。一根很长的钓鱼索上装了无数钓钩,两个水手正把鱼饵挂在钩上。

“你们要我什么时候起床?”我问他们。

“越早越好,先生。”

半个钟头之后,我们三个人已经坐上了小划子,离开了“良友号”,把我们的渔网撒在德拉蒙山脚下、黄金岛附近的海面上。

等到这根二三百米长的钓鱼索沉入海底之后,我们又把鱼饵装在三根细细的深水钓竿上,再用绳子绑块石头当作船锚,把小划子停在海面,然后我们就开始钓鱼。

天已经亮了,我清清楚楚看得见圣拉斐尔海滨,就在阿尔让斯河口,还看得见郁郁葱葱的摩尔山,横在海上,跨过了圣特罗佩海湾,一直伸展到卡马拉海岬。

在南方的海滨当中,我最喜欢这个僻静的角落。我喜欢它,仿佛它是我的故乡,仿佛它是我青年时代的乐园,因为它粗犷淳朴,色彩浓郁,因为巴黎人、英国人、美国人、上流社会的人物、来路不明的外国阔佬还没有把它污染毒化。

忽然,我手里拿着的钓鱼线颤动了,我的心也跟着颤动起来,但过后并没有动静。然后,一阵轻微的震动又拉紧了卷在我手指上的钓索,一阵更厉害的震动使我的手也震动了,我的心怦怦跳,眼睛紧紧瞪着澄蓝的海水,开始心情迫切、轻手轻脚地拉起钓鱼线来。不久,我就看见,在小船的倒影下,有一道白光像闪电似的乱窜,画下了一些短促的弧线。

这条鱼看起来似乎很大,但是钓上船来一看,却像沙丁鱼一样小。

接着,我又钓到了一些鱼:蓝的、红的、黄的、绿的、闪亮的、银白的、虎皮的、金黄的、有小斑点的、有长条纹的,这些好看的、在地中海岩礁下游来游去的鱼,种类繁多,斑驳陆离,仿佛是为了使人赏心悦目,特意涂上颜色似的。我还钓到了一些身上有刺、怒发冲冠式的鲉鱼,一些形状像蛇、叫人恶心的大海鳝。

没有什么事比在海上钓鱼更有趣的了。钓鱼索会从海里钓出什么来呢?每从水里拉起一个钓钩,我们不是大出意外,就是喜出望外,或是大失所望!远远看见一条绝望挣扎的大鱼慢慢地拉上了船,心情是多么激动!

十点钟,我们回到游船之后,两个水手得意扬扬地告诉我,一共钓到了十公斤鱼。

不过我一夜没有睡好觉,现在要得到报应了!我头痛得要命。无论什么苦刑折磨人也没有头痛这么厉害,它把我的头碾得粉碎,把我逼得发疯,它使我的神经错乱,使我的记忆涣散,像灰尘一样随风而去。头痛抓住我不放,我只好躺倒在卧铺上,闻着一瓶乙醚麻醉剂。

几分钟之后,我恍恍惚惚听到一种模模糊糊的声音,不久,模糊声变成了嗡嗡声,我仿佛觉得我的身体内部正在变空,变得轻飘飘的,像在腾云驾雾,不,我的身体正在化为气体。

然后,我的头脑感到昏昏沉沉,如梦如醉,无忧无虑,懒洋洋的,虽然我还觉得头痛,但是已经不那么厉害了。这是一种可以忍受的,而不再是那种叫人心碎肠裂、折磨得整个肉体都无法忍受的痛苦。

不久,这种神奇美妙的空虚感从胸口扩大到了四肢,连手脚也变得轻飘飘的,轻得好像肉和骨头已经溶化,只剩下了一张皮,要没有这张皮,我怎能感到生活的温柔甜蜜,怎能在安乐乡睡大觉呢!我发现我不再感到痛苦了。痛苦已成过去,也溶化了,不,是汽化了。我还听得见声音,像是四个人的声音,有两对人在谈话,但我听不懂他们说些什么。有时声音模糊不清,有时我能听到片言只语。其实,这不过是我的耳鸣加重而已。我没有睡,我还醒着,我还明白,我能感觉,我能说理,说起理来格外清楚,格外深刻,格外有力,而且格外高兴,简直是心醉神迷,原来我心灵的各种能力一下提高了十倍。

这不是麻醉药产生的幻想,也不是鸦片烟带来的病态感觉;这是说理的能力奇迹一般地变得敏锐了,观察、判断、欣赏生活和事物的方式变得新颖了,而且完全意识到、完全肯定这种方式是正确的。

忽然,我想起了《圣经》里的古老传说。我仿佛尝到了智慧之果,一切神秘对我昭然若揭,我具备了如此新颖异常、无可置辩的领悟力。一大堆论点、理由、证据涌上我的心头,但是立刻又被更有力的证据、理由、论点推翻了。我的头脑成了思想斗争的场地。我成了一个超人,具有不可战胜的智慧,一证实了我的力量,我就感到这是一种奇妙无比的享受……

我就这样过了很久很久,鼻孔一直对着乙醚麻醉药的瓶口呼吸。忽然,我发现药瓶已空,于是头又痛起来了。

足足十个小时,我无可奈何地忍受着这种痛苦,然后,总算是睡着了。第二天,我好像一个大病方愈的病人一样精神抖擞,写下了这几页之后,我又开船到圣拉斐尔去。