| 水上 | 收藏 |

四月十二日 于圣特罗佩

水上 作者:莫泊桑

今天早上大约八点钟的时候,我们趁一阵从西北刮来的大风,离开了圣拉斐尔。

海湾里虽然没有大浪,但水面上还是起了一层白沫,白得像肥皂水,因为几乎每天早上从弗雷瑞斯刮来的大风,似乎都扑在海上,要剥它的皮,吹得它翻腾滚动,泡沫四溅,浪花才平又起。

港口的人告诉我们,这一阵风大约要刮到十一点钟,于是我们决定把大帆降低三格,用小帆起航。

我们先把小划子放在甲板上的桅杆脚下,“良友号”一到防波堤外,仿佛就起飞了。虽然它几乎没有扬帆,但我却从来没有感到它曾这样乘风破浪过,简直可以说是船不沾水,简直猜想不到:在它巨大的龙骨深入水下两米的地方,还有一千八百公斤重的铅舵,更不用说舱底的两千公斤压舱物和甲板上的锚、链、帆、缆等船上用具了。

我们很快就横渡了阿尔让斯河流入的那个海湾,一到有海岸挡风的水面,几乎可以说是风平浪静了。从这里起,是一片郁郁葱葱的山岭地区,人们今天还说这是摩尔人之乡。这是一个长长的半岛,海岸线有一百多公里长。

这个可爱的海湾以前叫格里摩海湾,入口处就是小小的撒拉逊王国的首都圣特罗佩,首都的村庄几乎都建筑在山顶上,是易守难攻的堡垒,村里都是摩尔式的房屋,有连环拱廊、狭窄的窗户和户内庭院,院里长着高大的棕榈树,如今已经高过屋顶了。

如果徒步走进这些人迹罕至的深山幽谷,我们就会发现一片令人难以置信的、荒无人烟的地区,这里没有大路,没有小路,甚至没有羊肠小道,没有村落,没有房屋。

往往要走七八个小时,才看得到一间茅屋,里面没有人住,偶尔住了一家可怜的烧炭人。

摩尔山脉看来有它独特的地质体系,它的花木丰富多彩,在欧洲可以说是无与伦比的,还有一望无际的松树林、栓皮槠和栗树林。

三年前,我深入过这个地区,凭吊过韦尔纳修道院的遗迹,回想起来,至今历历在目。如果明天天气好的话,我还要去旧地重游。

从圣拉斐尔到圣特罗佩,沿着海滨新开辟了一条林荫大道。一路背山面海,林木葱茏,人们打算把这里建成消寒胜地。规划中的头一个胜地是圣爱居。

圣爱居村有一个与众不同的特点。它的枞树林一直伸展到海滨,万绿丛中有四通八达的交通路线,但却没有一所房屋。规划中只有林中道路:这里是广场,那里是十字路口,那里是林荫大道,连街名都写在金属路牌上:鲁伊斯达尔[鲁伊斯达尔(1629—1682),荷兰著名风景画家。]大道、鲁本斯[鲁本斯(1577—1640),佛兰德杰出画家,巴洛克艺术的代表者。]大道、凡·戴克[凡·戴克(1599—1641),佛兰德著名画家,巴洛克式盛装肖像画的创始者,鲁本斯的学生。]大道、克洛德-洛兰[克洛德-洛兰(1600—1682),法国古典主义代表画家,其作品对欧洲风景画的发展有很大影响。]大道。有人会问:为什么全用大画家做街名呢?啊!为什么?因为这是“公司”的主意,上帝开天辟地时说“这里要有光”,“公司”开辟森林时说“这里要有一个艺术区”!

“公司”!别地方的人哪里会知道:这两个字在地中海之滨意味着多少希望和危险、赚多少钱和赔多少本啊!“公司”!这个神秘玄妙、莫测高深、主宰生死、欺世盗名的字眼。

但在这个地方,“公司”的希望似乎没有落空,因为它已经在艺术家当中找到了主顾,而且是难得的主顾。这里或是那里,可以看到买主的大名:“卡罗吕·杜朗先生订购;克莱兰先生订购;克瓦泽蒂小姐订购,等等。”但是……谁说得准?……地中海的公司并没有交好运呀。

没有什么比这种狂热的投机买卖更荒唐的了,结果多半是倾家荡产。一个人只要在一块地皮上赚了一万法郎,就会再花一千万去买更多的地皮,打算用二十个苏买进一尺,转手能卖二十法郎。他们标出街道,开辟水源,筹办煤气工厂,等候消寒的游客。游客不来,那就只有垮台。

我在遥远的前方,看见了灯塔和浮标,指明了圣特罗佩海湾入口处两岸的暗礁。

第一个灯塔叫沙丁塔,标明一层和水面一般高的岩礁,只有几块褐色的礁石露出水面,第二个塔叫油滩塔。

我们到了海湾的入口,两岸的山岭和丛林一直伸展到海湾最里边的格里摩村。村子建筑在山顶上,古老的格里马迪堡今天只剩下了一片俯视全村的废墟,出现在缥缈的云雾之间,仿佛是个神仙洞府。

不再刮风了。我们借着早上这阵大风的余威,慢慢进入了一片湖泊似的广阔而平静的海湾。在我们航道的右边,小小的、粉装素裹的圣马克西姆港仿佛在揽镜自照,波光反映的房屋倒影和岸上的房屋一样洁白无尘。在我们对面,出现了由一个古堡护卫着的圣特罗佩。

十一点钟,“良友号”在码头停泊了,停在一艘往来于圣特罗佩和圣拉斐尔之间的小轮船旁边。的确,只有“海狮号”这艘往日的游艇,还有一辆在夜间穿山越岭去送信的破旧马车,维持着这些与世隔离的小港居民和外界的联系。

这是一个朴素淡雅的小城,一个单纯可爱的海上姑娘,它像贝壳一般从水里涌现出来,吃的是海味,喝的是海风,生的孩子是海员。在港口直立着海上英雄许夫兰大法官的铜像。

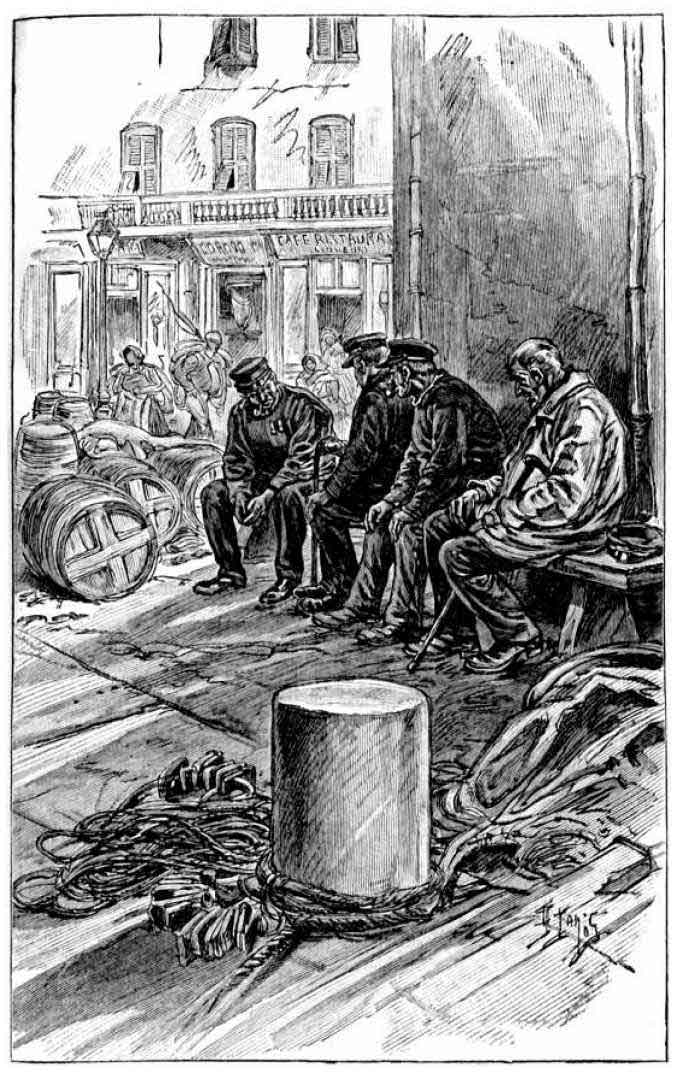

那里闻得到鱼腥味、熬沥青的油漆味、盐水腌菜的咸味、船壳发出的湿味。铺石路上,看得见沙丁鱼的鱼鳞像珍珠一般闪闪发亮,在靠墙的石凳上,有一排排残废的、瘫痪的老水手在晒太阳。他们聊起天来,就谈海上的往事,当年的熟人,那都是些街上孩子的老祖父了。海风、海浪、疲劳、赤道的酷热、北极的严寒,使他们的脸孔起皱了,呈褐色,变黑了,干瘪了,因为他们在四海航行的时候,见过这个世界的里里外外,看过大小乾坤的阴阳变化。要是一位曾经远涉重洋的老船长拄着拐杖走过他们面前,不管他指挥过的船是“三姊妹号”还是“两朋友号”,是“玛丽-路易丝号”还是“小克莱芒丁号”,大家都会向他致敬,念经似的用南腔北调喊道:“船长早!”就像士兵点名时答“到”一样。

这是一个海滨的小城,一个和海风、海盗斗争过的英雄城,他们从前抵抗过撒拉逊人、昂儒公爵[昂儒公爵(1683—1746),路易十四之孙,后为西班牙国王,称菲力浦五世。]、北非的蛮族、波旁司令[波旁司令,即波旁公爵(1490—1527),他先为弗朗索瓦一世作战,后为神圣罗马帝国皇帝查理五世作战,死于罗马战役。]、查理五世[查理五世(1500—1558),先为西班牙国王,称卡洛斯一世(1516—1556在位),后被选为神圣罗马帝国皇帝,称查理五世,曾与法王弗朗索瓦一世作战多年,一五五六年逊位后入修道院。]、萨瓦公爵[萨瓦位于法国东南地区,与意大利毗连,一直是法国与意大利争战之地。萨瓦家族自十一世纪以来一直统治着萨瓦及意大利皮埃蒙特及撒丁岛等地。]和埃佩农公爵[埃佩农公爵(1554—1642),法国海军司令,亨利三世宠臣,曾任普罗旺斯及圭亚那总督。]。

一六三七年,这个城的居民,就是今天这些安分守己的普通百姓的祖先,居然不靠外援就打退了一支西班牙的舰队;于是以后每年都要欢天喜地庆祝胜利,重新演出这一场攻守战,总要闹得全城天翻地覆,人喧马嘶,不由人不想起中世纪群众性的盛大狂欢节。

一八一三年,这个城又同样打退了一支入侵的英国小舰队。

今天,它却只钓鱼了。它钓金枪鱼、沙丁鱼、狼鱼、龙虾,这个蓝色的大海出产的琳琅满目、美不胜收的大鱼小鱼,单单靠它一个小城,就够沿海一个地区吃的了。

我梳洗后,刚刚把脚踏上码头,就听见中午的钟声当当响了,并且看见两个上了年纪的小职员,大概是公证人或诉讼代理人的办事员,匆匆忙忙地去吃午餐,就像两匹如释重负的牲口赶着去帆布口袋里吃燕麦一样。

啊!自由!自由!多么难得的幸福,难得实现的希望,难得实现的梦想!在九流十教、各色人等当中,在为生存而斗争、为活命而卖命的可怜虫当中,小职员是最值得同情却又最得不到同情的人了。

谁相信呢?谁知道呢?他们懦善得不会抱怨;软弱得不会反抗;他们被捆住了手脚,塞住了嘴巴,靠笔墨为生却不好意思叫苦!

他们读过书,懂得法律,说不定还是法学院毕业生呢。

我多么喜欢茹尔·瓦莱斯[茹尔·瓦莱斯(1832—1885),法国作家,巴黎公社成立后当选为公社委员,参加街垒战,公社失败后流亡英国,一八八○年遇赦回国,作品有《雅克·万德拉》三部曲等。]的这句献词啊:

“献给那些饱学希腊、拉丁,结果还是不免饥寒而死的人。”

你们知道这些吃不饱、饿不死的小职员一年挣多少钱吗?只有八百到一千五百法郎!

可怜的办事员,你们每天一早走进暗不见天的律师事务所,或者是冠冕堂皇的政府办公厅,难道没有在阴森森的牢门上看到这句但丁[但丁(1265—1321),意大利诗人,作品《神曲》广泛反映中世纪后期意大利的社会矛盾,大胆谴责教皇和僧侣的贪婪专横。]的名言吗:

“进来的人,放弃一切希望吧!”

他们二十岁的时候第一次走进办公室的门,要在里面一直待到六十多岁,在这漫长的岁月里,他们闭眼不问窗外事。他们整个一生都是无声无息,在这个阴暗的、一成不变的、糊着绿色墙纸的小办公室里度过的。他们进来时年轻有为,满怀希望。他们离去时老态龙钟,行将就木。我们在人生道路上的累累成果,惊心动魄的往事,情场上的悲欢离合,旅程中的安危险夷,自由生活中的种种因缘际遇,这些办公室里的囚犯是一无所知的。

他们天天如此,月月如此,年年如此,无论春夏秋冬,阴晴雨雪,他们都是一样。每天什么时候,他们上班;每天什么时候,他们午餐;每天什么时候,他们下班;从二十岁到六十岁,他们年年一样。他们一生只有四件划时代的大事:结婚、生子、丧父、丧母。没有别的大事;对不起,我忘了说晋级加薪。他们不知道什么是生活,什么是世界!他们甚至不知道街上有欢乐的晴天,乡下有无拘无束的生活,因为他们从来没有在规定的下班时间之前放出来过。从早上八点起,他们自动坐牢;牢门下午六点才开,那时天已黑了。不过,作为补偿,一年有十五天,他们有权关在自己家里——说起来真可怜,这点点讨价还价争来的权利还引起了非议——因为他们没有钱,能到哪里去度假期呢?

建筑工人可以爬上青天;马车夫可以逛大街;火车司机可以翻山越岭,穿过森林,跨过平原,不断走出城墙,走进海阔天空的蔚蓝世界。小职员却离不开他的办公室,离不开这口活人的棺材;他来的时候照照镜子,看见自己翘起的金黄胡须,扬扬得意;他被撵走的时候再照照同一面镜子,却看见自己头顶已秃,胡须已白,垂头丧气。那时,一切皆空,生命已经完结,未来的大门已经关上。这是怎么搞的?他怎么就到了这个地步?他这一生还没有什么作为,还没有在生活的惊涛骇浪中起伏浮沉,怎么就成了枯木朽株呢?然而事实就是如此。让位给年轻人,让位给下一代的办事员吧!

于是他就走了,比原来更可怜,因为突然中断了长期坚持的每天按时上班的习惯,不再在同样的时刻走同样的路,做同样的事,干同样的活,简直会马上要了他的命。

我走进旅馆吃午餐的时候,有人给了我一大包留交的邮件,信和报纸多得吓人,使我心情紧张,仿佛大祸临头似的。我怕信,又恨信;因为信是锁链。这些来自四面八方的信封上写着我的名字,在我撕开信封的时候,它们仿佛发出了锁链的响声,这是把我和过去的熟人以及现在的熟人锁在一起的链条声。

这些信异口同声地问我:“你在哪里?在干什么?为什么这样不告而别?你同谁偷偷在一起?”还有一封信说:“如果你老是躲避你的朋友,叫人家怎能对你关心呢?这甚至会伤害他们……”

得了,请不要对我关心吧!这样说来,没有哪个人的感情里面不掺杂着占有欲和霸道的成分。似乎人与人之间不可能存在任何关系而不带来义务,而不发发脾气,而不强加给你某种程度的束缚。只要你对一个陌生人的客套微微一笑,这个陌生人就抓住了你的把柄,就会对你的所作所为感到关心,并且会责怪你不该怠慢了他。等到我们当真交了朋友,那么,每个人都以为自己有了权利;联系变成了一种义务,而把我们联系在一起的纽带,似乎在末端打了一个一扯就紧的活结。

两人一见倾心,自己以为有缘,于是故作多情,互相猜疑、控制、纠缠、妒忌,其实不过是彼此都害怕无休止的寂寞萦回心头而已。

每个人都感到他周围的空虚,深不可测的空虚,他的心在空虚中动荡不安,他的思想在空虚中挣扎不停,他像一个疯子一样,张开胳膊,伸出嘴唇,想要抓到一个可以拥抱的人。他东抓一把,西抓一把,随便乱抓,既不知道,也不了解,并不张开眼睛看看,只要不再孤独就行。一旦他抓住了一双手,他似乎就要说:“现在,你有一部分是属于我的。你应该把你的一部分给我,把你的一部分生命、思想、时间给我。”因此,这么多人彼此还不了解,却自作多情,彼此还不认识对方的真面目,却挽起胳膊,吻起嘴唇来了。若要不再感到孤独,一定要感情上有所寄托,不管是友情还是爱情,只要永远情有所钟。于是他们谈情说爱,山盟海誓,兴高采烈,把自己的心灵毫无保留地交给一个素不相识、萍水相逢、脸孔讨人喜欢的人。在这种仓促的结合中,产生了多少误会、意外、错误和喜剧啊!

正如我们枉费心机也摆脱不了孤独一样,别人束缚我们也剥夺不了我们的自由。

从来没有一个人是属于别人的。一个人可以不由自主地玩这套假心假意的占有把戏,但他从来没有献出过自己。人为了要做别人的主子而煞费苦心,他建立了专制政体、奴隶制度和婚姻制度。他可以杀人,严刑拷打,把人关进监牢,但人的意志却总是关不住的,即使它暂时屈服也无济于事。

难道母亲占有了她的孩子吗?难道小生命刚出娘胎不会又哭又叫,说明他的意志,宣布他的独立,肯定他的自主吗?

难道有个女人是属于你的?你知道她在想什么?她是真爱你吗?吻她的嘴唇,让她的肉体使你神魂颠倒吧。只要你或她说的一句话,只要一句话就可以使你恨她一辈子!

热烈的感情都会失去魅力,如果它带有强制性的话。我喜欢看见一个人,喜欢和他谈话,难道我就理所当然地可以知道他在做什么,可以知道他喜欢什么吗?

大小城市各个社会阶层的动荡不安,不怀好意,妒忌羡慕,诬蔑诽谤,多管闲事,不断打听别人的关系和感情,关心流言蜚语、坏事丑闻,难道不是因为我们自命有权管别人的行为,仿佛别人都在不同的程度上属于我们吗?我们的确以为我们有权管他们的生活、思想、意见、名誉、习惯,因为我们要求他们按我们的方式生活,按我们的方法思想,不能容忍他们不同的意见,强求他们按我们的原则办事,当他们的习惯不符合我们的道德标准时,我们就不以为然。

我在许夫兰旅馆吃午餐,在一张长桌的一头坐下,继续读信看报,那时,坐在长桌另一头的五六个人叽里呱啦地谈得起劲,使我不能集中精力。

这是一些到外地推销商品的小职员。他们随便谈到什么都自以为是,冒充权威,信口开河,仿佛一切都不在话下。他们使我清楚地看清了法国人的灵魂,这就是说,法国人的平均智力,明理的程度,说理的本领,也就是法国人的心灵。他们中间有一个人身材高大,一头蓬松的棕色头发,身上佩戴着军功勋章和救生奖章——这是一个勇士。另外一个身材矮胖,像放连珠炮似的说俏皮话,但是不等别人听懂,自己就先放声大笑起来。还有一个理平顶式头发的人在按照酒类推销商的想法改组军队和政法机关,修改法律和宪法,建立一个理想的共和国。另外两个挨着坐的推销员在大谈他们的桃花运,私通老板娘或者勾引女用人的艳史,自得其乐。

我在他们身上看到了整个法国,传说中的法国,聪明、活泼、勇敢、风流的法国。

这是些我们民族的典型人物,粗俗的典型,但是只要稍微把他们美化一下,我们就会认出历史上的典型法国人来,不过历史这个老太婆更会涂脂抹粉,更会说谎骗人而已。

我们这个民族真是一个有风趣的民族,我们具有举世无双、与众不同的特殊品质。

首先,我们是活泼好动、闲不住的,这使我们的风俗习惯轻松愉快,显得丰富多彩。这使我们国家的历史看来好像一部连载的惊险小说,第二天的续篇总是出人意料的悲剧或喜剧、惨案或怪事。你可以不高兴或者发脾气,这都随你的便,但是可以肯定地说:世界上没有哪一部历史比我们的更有趣,更热闹。

从纯粹艺术的观点来看——为什么在政治上不可以像在文学上一样,容许这种公正无私的特殊观点?——我们的历史是无与伦比的。还有什么风云变化比我们一个世纪来的成就更惊心动魄的呢?

明天还会出什么事?这样期待着不测风云,实际上难道不引人入胜吗?在我们国家里,什么事都可能发生,甚至是最难以置信的荒唐事,或者是最惨不忍睹的悲剧。

这又有什么可以大惊小怪的呢?一个国家出过贞德这样的女中豪杰,出过拿破仑这样的男中怪杰,已经可以算是产生奇迹的国土了。

再说,我们还懂得爱情,我们会爱女人,爱得热乎乎的,轻飘飘的,既俏皮,又恭敬。

我们的风流是天下第一、举世无双的。

只要一个人心里还保存着几个世纪遗留下来的爱情火焰,他就会对女人表现出根深蒂固、温存体贴、倾心拜倒、眼明手快的脉脉深情。他会爱她们的里里外外,上上下下,一颦一笑,一言一行,一举一动。他会爱她们的浓妆淡抹,珠光宝气,巧言令色,天真无知,反复无常,言而无信,装模作样。他爱她们每一个,有钱的,没钱的,年轻的,年老的,金发的,黑发的,胖的,瘦的。他只要在她们身边,在她们中间,就会觉得舒服。他可以没完没了地和她们缠在一起,既不感到疲倦,也不觉得无聊,只要看见她们就是幸福。

他会说一句话,看一眼,笑一笑,来表示他的爱慕,唤起她们的注意,搔着她们的痒处,勾引她们卖弄风情。她们和他之间立刻会起共鸣,仿佛天性在说:他们是自家人。

她们和他之间开始了一场打情骂俏的战斗,缔结了一种神秘的战斗友谊,加强了一种模糊的心灵联系。

他说起话来会讨她们欢喜,使她们明白他的心意,既不冒失,也不使她们朝三暮四的心灵觉得难为情,只是向她们表示一种既强烈又有分寸的欲望,这种欲望永远在他的眼睛里发光,在他的嘴唇上震颤,在他的血管里燃烧。他是她们的朋友,又是她们的奴隶,她们三心二意,他照样伺候她们,她们千姿百态,他始终爱慕她们。他随时准备听候她们召唤,帮助她们,保护她们,像心照不宣的盟友一样。他喜欢为她们尽心出力,不但为那些他不太认识的,而且为那些他根本不认识的,甚至为那些他从来没有见过面的女人。

他不要求什么报答,只要得到她们一点好感,一点信任,一点关心,一点小恩小惠,甚至是一点负心或者薄情。

他爱那漫步街头、眉目传情的女郎。他爱那头发打个蓝结,胸前戴朵鲜花,眼睛显得不好意思或者满不在乎,从从容容或者急急忙忙穿过人群的少女。他爱那失之交臂的陌生女人,在店铺门口做白日梦的年轻老板娘,没精打采地躺在敞篷车里的美人儿。

他一见女人的面就心情激动,头脑开窍。他做事都想着她,说话是为了她,他设法讨她欢喜,让她明白他喜欢她。他一张嘴,温柔的话就脱口而出,他看一眼,就流露出爱抚的目光,看得出他想吻她的手,摸她的裙子。对他来说,女人装饰了世界,并且使生活有魅力。

他喜欢坐在她们脚下,不为别的,只为了坐在那儿就是乐趣;他喜欢和她们四目相遇,只为了抓住她们隐隐约约、捉摸不定的心思;他喜欢听她们的声音,只因为那是女人的声音。

只是有了她们,为了她们,法国人才学会了谈天,并且谈得妙趣横生。

谈天,什么是谈天?这是一种妙不可言的艺术,一种永远不显得枯燥无聊,说到什么都津津有味,随便用什么也能讨人欢喜,不用什么却能引人入胜的艺术。

怎么给谈天下定义呢?这是语言像蜻蜓点水似的接触到事物,像羽毛球似的在球拍上飞舞,这是思想发出的轻松微笑。

全世界只有法国人最有风趣,也最懂得风趣,并且最会欣赏风趣。

有昙花一现的风趣,也有流传百世的风趣,有街头巷尾的风趣,也有文人雅士的风趣。

流传百世的是广义的风趣,是我们民族的思想和语言发出的空前伟大的讥笑声或欢笑声;是蒙田[蒙田(1533—1592),法国怀疑论哲学家,文艺复兴时期的作家。]和拉伯雷[拉伯雷(约1494—1553),文艺复兴时期法国最著名的人文主义作家。]振聋发聩的大笑声,是伏尔泰[伏尔泰(1694—1778),法国自然神论哲学家、讽刺作家、历史学家,十八世纪资产阶级启蒙运动的著名代表,反对专制制度和天主教。]、博马舍[博马舍(1732—1799),杰出的法国剧作家。]、圣西门[圣西门(1760—1825),伟大的法国空想社会主义者。]冷嘲热讽的讥笑声,是莫里哀[莫里哀(1622—1673),伟大的法国剧作家。]奇迹般的欢笑声。

俏皮话、开心话是这种风趣在全国通用的辅币。不过,这依然是我们的民族智慧独到的一面。这是我们的智慧最引人入胜的地方。它使巴黎生活充满了欢乐和怀疑,使我们养成了无忧无虑的生活习惯。它是我们和蔼可亲的民族性格的一部分。

从前,我们把这种有风趣的玩意儿写成诗句;今天,我们把它写成散文。在不同的时期,我们把它叫作名言、妙语、警句、粗话、打油诗。它传遍了上流社会,传遍了大街小巷,并且落地生根,传得家喻户晓。街头巷尾开的玩笑比上流社会的毫不逊色。我们把它印刷出来,登在报上,在法国,从东到西,从北到南,都能使人发笑。因为我们都懂得笑。

为什么是这一个字而不是那一个,为什么两个字眼、两个观念甚至是两个声音的巧合,就能打开欢乐的闸门?为什么随便一句双关语,或者是意外的驴唇不对马嘴,却能像一根导火线一样,使巴黎人和外省人都大笑起来?

为什么法国人都会笑?而英国人和德国人却不懂得其中的奥妙?为什么?就只因为我们是法国人,我们有法国人的智慧,我们有会笑的本领。

此外,在我们国家里,只要有一点点风趣就可以安天下。幽默可以代替才能,一句妙语可以使人圣化,使人流芳百世。其他一切都无关紧要。人民喜欢那些使他们快活的人,能够原谅那些使他们发笑的人。

只要看一看我们国家的历史就会明白:我们伟人的名声是建立在名言妙语的基础之上的。我们最厌恶的君主只说了几句有趣的笑话,就赢得了我们的欢心,他说的笑话也就世代相传,垂之永久。

法国的王位是靠蹩脚的格言和妙语来维持的。

妙语,妙语,不靠别的,就靠妙语,冷嘲热讽的或者慷慨激昂的,滑稽可笑的或者低级下流的,它们漂浮在我们历史的长河上,使历史看来好像一本集双关语之大成的妙语录。

基督教国王克洛维[克洛维一世(466—511),墨洛温王朝的法兰克国王(481—511在位)。]听说耶稣钉在十字架上受难的事,就大叫起来:

“可惜我和法兰克的弟兄们不在十字架前!”

这个国王为了独霸天下,不惜屠杀亲友,无恶不作。但是现代人却以为他是一个文明而虔诚的君主,因为他说过:

“可惜我和法兰克的弟兄们不在十字架前!”

关于达戈贝尔[达戈贝尔(605—639),墨洛温王朝的奥斯特拉西亚国王(622—632在位)。]这位好国王,若不是民歌以讹传讹地传下了他生活中的一些细节,我们可能会一无所知的。

丕平[丕平,这里指的是丕平家族中的矮子丕平(714—768),法兰克王国宫相(741—751),卡洛林王朝的第一个国王(751—768在位)。]想要篡夺希耳佩里克[希耳佩里克,这里指希耳佩里克三世(714—755),墨洛温王朝最后一个国王,七五一年被矮子丕平废黜。]的王位,就向扎夏里教皇[扎夏里(679—752),罗马教皇(741—752在位),他为矮子丕平的篡位加冕。]提出了一个很难不答错的问题:“到底应该由一个有名无实的国王,还是一个无国王之名却有治国本领的人来治理天下呢?”

关于路易六世[路易六世(约1081—1137),法国国王(1108—1137在位)。],我们知道什么?什么也不知道。对不起。在布雷纳维尔[布雷纳维尔,诺曼底城市。]之战,一个英国兵抓住了他,高声喊道:“活捉国王了!”这个国王真是一个会开玩笑的法国人,他回答说:“难道你不晓得,连下棋也只能‘将死’,而不能‘活捉’国王啊!”

路易九世[路易九世(1214—1270),或称圣路易,法国国王(1226—1270在位)。]虽然是个圣王,但却没有留下一句值得传诵的名言妙语。所以,在我们看来,他在位的时期无聊得要命,只听得见祈祷和忏悔。

菲力浦六世[菲力浦六世(1293—1350),法国国王(1328—1350在位)。]这个傻瓜,在克雷西战败负伤,逃到阿布鲁瓦城堡门口,敲门时叫道:“开门,法国的成败在此一举了!”我们感谢他留下了这么一句喜剧性的名言。

约翰二世[约翰二世(1319—1364),又称善人约翰二世,法国国王(1350—1364在位)。]做了威尔士亲王的俘虏,却用骑士的风度和法国行吟诗人的口气对亲王说:“我本来打算今天请你吃晚餐,但是命运不听我的安排,倒让你反宾为主了。”

在逆境中,没有人比他更洒脱的了。

“做了法兰西的国王,不该斤斤计较做太子时的个人恩怨。”路易十二[路易十二(1462—1515),法国国王(1498—1515在位)。]宽宏大量地说过。

这的确是一句有国王气概的名言,值得普天下的君主记在心上。

弗朗索瓦一世[弗朗索瓦一世(1494—1547),法国国王(1515—1547在位)。],这个大笨蛋,情场的老将,战场的败将,我们却记得他一句不朽的光辉名言,他在帕维亚[帕维亚,意大利城市。]打了败仗,给他的母亲写了一句豪言壮语:“我军一败涂地,母后,但我虽败犹荣。”

这句名言,在我们今天看来,难道不和一次胜利一样能流芳百世?难道不比征服一个王国更能使这个君主名垂青史?我们已经忘记了大部分古代进行的战争,但是我们会不会忘记“我军一败涂地,母后,但我虽败犹荣”?

亨利四世[亨利四世(1553—1610),纳瓦尔国王,原称亨利三世,信奉新教(加尔文教派);为继承法国王位,改宗信天主教,称亨利四世,是法国波旁王朝的开国君主。]!失敬了!诸位先生,他是君主的万世师表!阴险毒辣,不信宗教,笑里藏刀,虚伪透顶,狡猾得无以复加,诡诈得难以置信,荒淫酒色,背信弃义,但他却会用几句花言巧语,博得历史上一个令人羡慕的美名,使人把他当作一个慷慨大方、有骑士风度的国王,一个正大光明、堂堂的男子汉大丈夫。

啊!这个该死的坏蛋,他多么会利用愚蠢的人性啊!

“你上吊去吧,勇敢的克里荣[克里荣(1543—1615),亨利四世的主要将领,以善战著名,曾多次参加宗教战争。],我们没有你也一样打了胜仗!”

听了一句这样的话,一个将军若不准备上吊,就得为他的主子卖命。

在进行著名的伊夫里[伊夫里,巴黎郊区地名。]战役之前,他对士兵们说:“儿郎们,要是你们看不见战旗,就跟住我的白色帽缨冲锋吧,它就是光荣和胜利的旗帜!”

会这样对将士们讲话的人,能不永远打胜仗吗?

这个脚踏两条船的国王想要得到巴黎,但要巴黎俯首听命就得改变他的宗教信仰。“算了!”他自言自语地说,“为了巴黎,不妨去望弥撒!”于是他就改信天主教,好像换衣服一样便当。然而,一个人难道不该舍名求实吗?“为了巴黎,不妨去望弥撒!”这句话使得有识之士哈哈大笑,并没有引起太大的反感。此外,他还是个模范爸爸。有一次西班牙大使碰见他跪着给太子当马骑,他就先发制人地问道:“大使先生,你是不是也当过爸爸呀?”

西班牙大使答道:“当过,陛下。”

“这样说来,”国王说道,“我就可以放心玩下去了。”

不过,使他千秋万代深得民心的,使法国的大老板和老百姓都对他感恩戴德的,只是一句名言,一个君主最能打动人心的名言,一句有决定意义的名言,这句话说得非常深刻、浑厚、世故,并且富于人情味。

“只要上天假我以年,我希望在我的王国里,没有一个农民穷得礼拜天吃不起一只清炖鸡。”

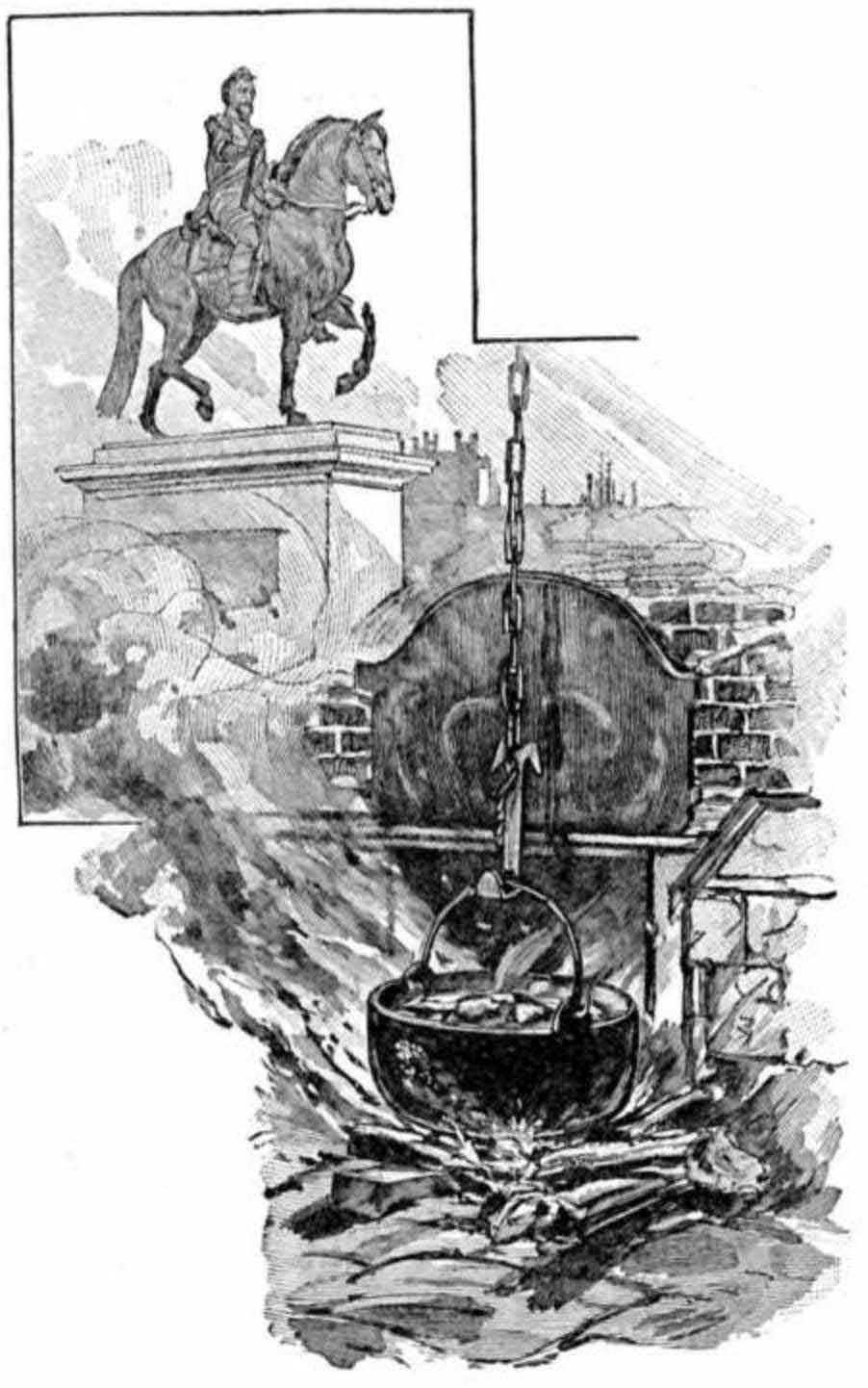

就是靠了这些花言巧语,一个君主可以治国平天下,可以愚弄那些热烈拥护他的群众。靠了两句名言,亨利四世为后世留下了他的形象。只要一提起他的名字,我们就会立刻看见一簇白缨,闻到一锅鸡汤的香味。

路易十三[路易十三(1601—1643),法国国王(1610—1643在位)。]没有什么名言妙语,这个无足称道的国王在位的时期也无足称道。

路易十四[路易十四(1638—1715),法国国王(1643—1715在位)。]说出了大权独揽的专制君主的口头禅:“朕即国家!”

他的话说明国王的骄横傲慢、目中无人到了什么程度:“怎敢要我等人!”

他和西班牙结成同盟的时候,夸大其词地喊出了响亮的政治口号:“法兰西和西班牙之间,已经不再存在不可逾越的比利牛斯山了。”

他的政绩全在这几句话。

路易十五[路易十五(1710—1774),法国国王(1715—1774在位)。],这个腐化堕落、风流俏皮的国王,唱出了无忧无虑的高调:“身后之事与我何干!”

假如路易十六[路易十六(1754—1793),法国国王(1774—1792在位),在法国资产阶级大革命时被处死。]会说俏皮话,也许可以保住他的王位。只消他一句话引得哄堂大笑,谁好意思把他送上断头台呢?

拿破仑一世的拿手好戏,是冲着他的士兵源源不断地说些深得军心的话。

拿破仑三世只用了短短的片言只字,就先堵住了反对派的嘴:“帝国就是和平!”帝国就是和平!好漂亮的空话,撒谎也不脸红!说了这句空话之后,他就可以向全欧洲宣战,而无内顾之忧。他找到了一个简单明了、打动人心的口号,使得事实也无法胜于雄辩。

他和中国打仗,和墨西哥、俄罗斯、奥地利打仗,在全世界打仗。那有什么关系?有人不还是心悦诚服地谈到他十八年的太平盛世么!“帝国就是和平。”

不过,罗什弗尔[罗什弗尔(1831—1913),法国新闻工作者,左派共和党人,《灯笼》和《马赛曲报》的发行人,曾猛烈抨击法兰西第二帝国;后担任国防政府成员,巴黎公社被镇压后流放新喀里多尼亚岛,后逃往英国,一八八○年大赦后回国。]把帝国打得土崩瓦解,用的也是比枪弹更厉害的锋利语言。

麦克马洪元帅[麦克马洪(1808—1893),法国反动的军事和政治活动家,元帅,波拿巴主义者;曾任阿尔及利亚总督,普法战争时期任第一军军长、夏龙军团司令,在色当被俘;镇压巴黎公社的刽子手之一,凡尔赛军队总司令,第三共和国总统。]当选总统,留下了一句名言:“既上了台,就不下台!”但是甘必大[甘必大(1838—1882),法国国家活动家,资产阶级共和党人,国防政府成员(1870—1871)。一八七一年创办《法兰西共和国报》,后任内阁总理及外交部长(1881—1882)。]把他推翻也是靠一句话:“若不称职,就得辞职。”

这两句话比革命更有力,比起义更可怕,比军队更无敌,比选票更厉害。文官用这两句话打倒了一个军人,使他威风扫地,一蹶不振。

今天在治国平天下的人,明天会垮台的,因为他们没有风趣;他们会垮台的,因为在危急关头,在混乱时期,在动荡不安的日子里,他们不会逗得全法国哈哈大笑,不会解除他们的武装。

在这些历史上流传下来的名言当中,确实可信的还不到十句。不过这有什么关系?只要大家相信名言是名人说的就行了。正如民歌说的:

在驼子国里,

你不是驼背,

也得装驼背。

这时,那些商品推销员已经谈到妇女的解放、她们的权利和她们要在社会上取得的新地位了。

他们有人赞成,有人反对,那个矮胖子不断地开玩笑,最后,他用一个相当有趣的小故事结束了这顿晚餐和这场辩论:

“近来,”他说,“英国开了一次大会,讨论这个问题。有一个发言人口若悬河,高谈阔论,赞成妇女解放,最后说道:

“‘总而言之,诸位先生,男人和女人之间,只有那么一点点差别。’

“那时,群众中响起了一个洪亮、兴奋、发自内心的喊声:

“‘那一点点差别万岁!’”