| 她只说“是的” | 收藏 |

她只说“是的”

ALL SHE SAID WAS YES她只说“是的” 作者:雪莉·杰克逊

你能做什么呢?霍华德和多丽总是说我过于敏感、容易激动。但实际上,连霍华德也不得不承认兰森家的事来得真不是时候。直截了当地说出事实虽然让人难以接受,但我宁愿坦白一点儿,不愿含糊其词。这事不管放在什么时候都会让人糟心,但发生在这个时间点真的让我特别愤怒,因为它毁了我们的缅因州之行。

我们和兰森夫妇——唐和海伦——已经做了16年邻居。在我家多丽和他家薇姬出生前,两家就住隔壁。作为邻居,两家的女儿又一起长大,大家的关系足够友好了。不过倒也不是一直相处甚欢,而且坦白说,兰森家认识的一些朋友对我们来说也有点儿过于浮夸了。此外,他们还总是不介意自曝隐私并且希望我们也事事分享。一想到16年来我们都没有一点儿隐私,我就备感困扰。我喜欢友好的邻里,但有时候这种亲密实在是有点儿过头。我曾和霍华德说,海伦·兰森总能知道我们晚餐吃什么,当然,反过来也是一样;每当兰森夫妇吵架的时候,我们就得关上窗户躲到地下室里去,以免听到他们的口角。即使这样,第二天早上海伦·兰森也一定会过来,靠在我的肩膀上哭诉。我希望新邻居们更加——嗯——更加内敛一点儿吧。

事情发生后,我和霍华德当然都很难受。霍华德和州警出去了,我主动提出要过去告诉薇姬。你应该能想到,我不喜欢做这种事,但总得有人去做,而且我是看着薇姬长大的。我很庆幸多丽去参加野营了,不然她会很伤心,毕竟是从她出生就住在隔壁的邻居。那天晚上,当我去按门铃时,我真的无法想象那孩子听到消息后会有什么反应。尽管常有新闻报道男人闯入独居女孩的房子,但对于他们夫妇把一个15岁的女孩一个人留在家里这一点,我也没多思虑。我想海伦应该是觉得我们就住在隔壁,可以放心吧。毕竟我们从不像兰森夫妇那样几乎每晚都出去。

然而,薇姬其实不是个小心谨慎的孩子。那晚我一按门铃,她就把门打开了,甚至都没问是谁,也没确认一下门外是不是个陌生男人。我就从不让多丽晚上给人开门,除非她知道是谁站在门外。好吧,我还是直接说出来吧——我不喜欢薇姬。即使在那天晚上,知道她将要承受的一切,我也没办法喜欢她。当然,我为她感到很遗憾,同时我一直在想告诉她这个消息之后我该怎么应对。她粗壮、笨拙又难看,我实在无法想象自己得搂着她安慰她——一想到要轻拍她的手、抚摩她的头发,我就觉得反感,但我是唯一合适的人选。从家里过去的路上,我就一直在想该怎么说,然后当她打开门,愣愣地站在那里看着我时——她从来不跟人打招呼,说声“你好”,她不是那种主动的人,你懂吧?——我几乎失去了开口的勇气。最后我问她我能不能进来,因为我得和她谈谈。她也只是把门敞开了,站在一边。我进屋之后,她关上了门,站在原地等着。嗐,我对她们家就像对自己家一样熟,所以我直接走进客厅坐了下来,她也跟在我后面坐了下来,看着我。

嗯,单刀直入更好,所以我试着先说了一些温和的话。最后,我非常严肃地说:“薇姬,你得坚强些。”

然而她似乎并没理解我的话,只是坐在那里看着我。我突然想到,也许所有不寻常的骚动,比如霍华德半夜突然开车出去,我们家的灯都亮着,还有我突然来她们家,都可能让她已经感觉到出了事,她甚至可能已经猜到这事和她父母有关。所以,我想她越早听到真相越好。于是,我说:“薇姬,发生了意外。几分钟前,州警察局的警员阿特金斯打电话给我们,因为他知道你一个人在这里,他想找个人陪着你。”我知道这样绕弯子也不是好办法,但我宁愿坐在那里一直谈论这个话题,也不愿说出我接下来要说的话。我深深地吸了一口气,然后说:“是你的父母,薇姬,他们出了车祸。”

唉,到目前为止,她一个字也没说,自从我进门以后,她一个字也没说,现在她也只说了一句:“是的。”

我预料到她可能会受到惊吓,所以很庆幸霍华德在离开之前就打电话给哈特医生,请他来帮我照顾薇姬。不知道医生还要多久才会来,我有点儿着急,因为我根本不擅长照顾身心不适的人,肯定会做错事。我一边盼着医生来一边说:“他们总是开得太快……”她回答说:“我知道。”我坐在那里等着她哭泣,或者做出这个年纪的女孩听到父母去世时会有的反应。然后我想起她还不知道他们都死了,只知道他们出了车祸。所以我又深吸一口气,说:“他们都……”我说不出那个字眼。最后,我终于说:“走了。”

“我知道。”她说。看来我没必要担心。

“我们感到很遗憾,薇姬。”我说,不知道现在是不是该过去拍拍她的头以示安慰。

“你觉得他们料到自己会死了吗?”她问我。

“呃,我想没人能料到……”我刚开口就发现她其实没在听我说话。她低头看着自己的手,摇摇头。她说:“你知道吗,我已经告诉过他们了。几个月前我就告诉妈妈会发生车祸,他们会死。但她不听我的,从来没有人听我的。妈妈说这只是青春期的幻想。”

好吧,海伦·兰森就是这样说话的。“青春期的幻想”是她典型的措辞,装出对孩子坦诚相待的样子。当然,这不关我的事,但我可以告诉你,多丽做错事就会挨巴掌,而且也没什么心理术语让多丽认为是我做错了什么。“我想大家都提醒过他们,”我对薇姬说,“我也跟海伦说过这件事,像那样开车迟早会出事。”

“从那时起我就不再担心了,”薇姬说道,好像觉得不必自责,“我提醒了妈妈,她却不相信我。我甚至还告诉她我得去英国伦敦和辛西娅姑妈一起住。”薇姬对我笑了笑,接着说:“我会喜欢伦敦的。我要去那儿的一个大学校上学,努力学习。”

好吧,据我所知,伦敦的辛西娅姑妈甚至还没有接到通知。但如果这个孩子能在听到自己父母车祸去世的消息之后不到5分钟就冷静下来,为她的未来做计划……嗯,我也只能说,也许海伦·兰森的心理引导法有效,但她自己也许并不会喜欢这样的效果。如果我发生什么事,我希望我女儿能优雅地坐在那里,为我流泪。不过,如果以善意来揣度,薇姬的表现可能是因为受到了惊吓。

“这是一件可怕的事。”我说,心里着急医生还要多久才能来。

“辛西娅姑妈星期二才会到,”她对我说,“她乘坐的第一架飞机将会由于引擎故障而不得不返航。我很抱歉打乱了您去缅因州旅行的计划。”

我很感动。这个女孩,在经历了一场对孩子来说最可怕的灾难之后,还能想到我们的缅因州之行。对我们来说这确实是倒霉透顶的事,但你不能总是期望一个孩子从大人的角度看问题。尽管这孩子没有为她的父母流一滴眼泪,我仍然对她能为他人着想而感到宽慰。“别放在心上。”我告诉她。在隔壁邻居死于车祸后的第二天早上,我们当然不能动身去缅因州了,但薇姬操心也没用。“请不要因此而难过。”我说。

“下半年你就不能去了,因为那时候旅馆里太冷了。你得改去别的地方了,但请千万不要坐船去,千万。”

“当然没问题。”我说。我不想让医生进来时发现我们在谈论我自己的事情,所以我说:“在你姑妈来之前,你过来和我们住吧。”

“住多丽的房间。”她说。

说实话,我还没有考虑过,但多丽的房间当然是最好的安排。你永远不知道什么时候需要用客房,而多丽反正要去露营两周。“这段时间你就来充当我们的小女儿吧。”我说,一边琢磨着这样说合不合适——听起来确实挺傻的——然后又想,也难怪,毕竟我和她一样受到了很大的惊吓。接着,我听到医生的车停在了屋外。对我来说,这真是一种解脱。我仍然觉得一个孩子在听到这样的消息时仍然静静地坐在那里,甚至都没有惊跳起来,是不正常的。

我让她和医生在一起,然后就去了楼上。我说过,我对这房子像对自己的房子一样熟悉。我想找些日常用品让她带到我家去。当然如果还需要什么,我可以早上再过来拿。于是我只从抽屉里拿出一套干净的睡衣,从壁橱里拿出一件比较新的校服。从明天起她会见到很多人,我想尽量把她打扮得整齐干净一点儿,这对她没坏处。接着,我从浴室里把她的牙刷拿出来。我虽然不是个爱干家务的人,但如果我家的浴室像海伦·兰森家这个样子,我也会觉得丢脸。我想到也许她还有玩具狗或洋娃娃之类的东西可以安慰她。多丽已经15岁了,但她还留着一只小时候我送给她的蓝色小狮子。只要看到她带着她的蓝狮子上床睡觉,我就知道她心情不好了。但让人吃惊的是这孩子的房间里什么都没有。当然了,房间里有书、一张她父母的照片、一套绘画颜料还有一套游艺玩具,但……没有任何让人觉得温馨的东西。最后,我拿起了她的枕头,下面有一个红色封面的小笔记本,像是上学用的笔记本。既然把笔记本放在她的枕头下面,我想那一定是她珍视的东西。我在多丽的枕头下也看见过类似的日记本。当然我从没有看过里面的内容,但我知道如果多丽认为有人拿了她的日记本就会变得情绪激动。我想也许薇姬希望保管好这个笔记本,所以我把本子和一双干净的袜子一起裹在睡衣里。又想了想(以己度人,我也希望我的多丽得到这样周到的照顾),然后把她爸爸妈妈的照片也放了进去。下楼时,我看见她还坐在那儿,和医生在一起。当我走进房间时,医生看着我,耸了耸肩,我想在他面前她仍然没有流泪。我和医生一起走进大厅,他告诉我他已经给薇姬打了镇静剂,我说我会带她去隔壁,让她睡多丽的床。“她似乎并不在乎。”我跟他说。

“有时要过一段时间才表现出来,”他说,“事情太可怕,她可能一时无法接受。希望明天她能有所反应,明天早上我会再来看她的。”

关上所有的灯、锁好了门,我拿起薇姬的东西,把她带到了隔壁。回到自己的房子里,我松了一口气,尽管我承认当我看到房间里收拾停当的箱子时还是感到一阵刺痛。我们原计划一大早就出发,可现在我得把所有东西都重新放回去。我问薇姬想不想喝杯热可可,她说好——她总是胃口很好——所以我给了她一杯热可可和一块美味的巧克力蛋糕,然后把她留在了厨房,上楼帮她整理多丽的房间。我把多丽的很多东西拿了出来,因为不知怎的——我不想显得很刻薄,但又忍不住这么想——我无法想象那个粗壮迟钝的女孩睡在多丽漂亮的小照片、洋娃娃、项链和舞蹈纪念品的中间。她睡多丽的房间就像多丽要在玩偶屋里睡一样,让人感觉很不相配。我把床整理得整整齐齐,床上放着多丽的蓝色小狮子——反正多丽回家之前也得清洗它——随后我把她带到楼上,在房间外等她换好衣服。进去给她盖被子的时候,我已经下定决心,要毫不犹豫地亲吻她并道晚安,毕竟现在除了好心收留她的邻居,这个女孩在这个世界上已经没有依靠了。我走进房间时她已经躺在床上了,可能是医生的镇静剂或者我的热可可起了作用,她看起来昏昏欲睡,也已经吃饱喝足,像刚刚吃下一只老鼠的大猫。不夸张地说,多丽的床对她来说有些小。不过,她还是尽力表现得坚强。当她从枕头上转过头来看到我时,她微微一笑,我还以为她可能要哭了,但她只是说:“我确实已经告诉过他们了,两个月前我就知道会发生这事。”

“我知道,”我说,“但今晚别再想这事了。”

“他们不相信我。”

“好吧,这当然不是你的错,但你老是想着这件事对你没有任何好处。现在你得睡觉了。”

“我早就知道了。”她说。

“嘘。”我说着关掉了灯,走过去吻她并道晚安。她仰着头看着我说:“别坐船。”她老是莫名其妙地把我和船联系在一起。在最初的几天里,当她的思想如此混乱和迷茫的时候,她已经提过不下五六次了。我猜想她听到了什么,或者海伦和唐说过什么——也许是他们最后对她说的一件事;人们总是记得这样的事情——可能是关于我的;天知道,他们谈论我们谈得够多了。不管怎样,我告诉她不要再担心船的事了,一切都会好起来的,最后我弯下身子,吻了吻她那雪白的大额头,说:“晚安。”

“晚安。”她说。我打开了多丽的夜灯,以免她在夜里醒来时忘了她在多丽的房间里。然后我关上门下楼来等霍华德。

他进门的时候感觉很糟糕,我也给他做了一杯热可可。他喝热可可的时候,我们坐下来说起缅因州之行。“现在肯定去不成了,”我告诉他,“那姑娘就在楼上。她姑妈不来,我们哪儿也去不了。”

“他们已经通知了孩子的姑妈,”霍华德说,“警察局给她发了电报。”

“一想到还要重新打开行李我就生气,我还为旅行买了漂亮的绿色毛衣。”

“但如果我们把那女孩一个人扔下就这样走了会显得不太好。”

“是啊,”我说,“这件事真可怕,”我告诉他,“当然不论什么时候发生都很糟糕。但谁能知道会在这个时候出事呢?”

“那也没办法,我们得另做打算。她睡着了吗?”

“我想她应该是睡着了。我给了她一些热可可。那姑娘居然一滴眼泪也没流,这事也让我烦心。”

“那样的孩子有时心里更难受。”

“也许吧,”但我不这么认为,“明天咱们不用早起出发了吧。”

看到霍华德把那些箱子搬上楼,我真想哭。但他叫我振作起来。他说:“遇到这事的确倒霉透顶,不过我们可以再筹划。”

第二天事情很多。首先,我得打开那些箱子,把所有的东西都重新收好,以免起皱。而且,我觉得我得去兰森家帮忙整理一下——海伦·兰森总是把家里弄得一团糟,即便在她家水槽里发现没洗的餐具我也不会感到意外。那个女孩一根手指都不会碰那些碗的,我如今算是知道了,因为她住进我家后什么活都没干。我没法想象海伦·兰森跟在她后面帮她收拾房间,所以我猜是薇姬自己把房间打扫得干干净净。但在我家,她从来没有整理过多丽的床,吃完饭后从来不会把盘子拿到厨房,也从来没有提出帮忙扫地或吸尘,尽管有一半的脏乱都是她造成的。

当然,我只能原谅她,因为她受到了可怕的打击。但我希望我的多丽无论发生了什么事都举止得体。我的意思是,即使我死了,如果知道女儿没有忘记我教她的礼仪与教养,也会让我感到安慰。

薇姬在别人跟她说话的时候多半根本懒得应答。那天早上,我问她需不需要我帮她从她家拿些东西,她只是看着我,也许那里没有她想要的东西。我想她姑妈会清点一切。海伦·兰森有一些不错的瓷器,还有一套酒杯,我愿意不惜一切代价去换,那是她祖母传给她的。本以为即使是薇姬这样的孩子也知道这些东西的价值,但当我提到它们并表达出我多么渴望拥有时,她也只是盯着我看。我把兰森家的东西整理好,给薇姬拿了些衣服,然后把所有东西锁得严严实实,把钥匙都带回家放在了壁炉架上。这样她姑妈一来,我就能马上找到钥匙。如果我是另一种人,我今天就可以拥有那些酒杯,而且没人会知道。

我肯定白天一定会有人来。兰森一家很受欢迎,很多朋友可能会来看看薇姬是否安好,我有没有让她挨饿,有没有打她什么的。你可能会想,他们家那么多朋友,应该有人会挺身而出带走那个女孩,这样我们就不用被她拖累了。但我们向来是救人于危难的,正如霍华德所说,现在就撇开关系显得不太好。医生说薇姬情况还好。她早上大部分时间都在多丽的房间里看多丽的书。午饭后,我叫她穿好衣服,梳头,下楼来坐坐。如果有人来的话,我只想让她看起来体面些,幸好她还有一件深色的连衣裙可以穿。赖特太太很早就来了。她住在这条街上,刚听到消息。她抽泣着,大部分时间都用手帕捂住脸。她拍着薇姬的手,说真是太让人难过了,太伤心了!薇姬只是看着她。于是过了一分钟左右,她放弃了,跟着我到厨房去喝茶,说:“出事之后她一直是这样吗?”

“不,”我说,“她整晚都在睡觉。”

“她哭了吗?”

“一滴眼泪也没有。”

我把杯子拿出来。赖特夫人是十分不好伺候的人,招待她最少也要有茶和巧克力蛋糕。我想如果兰森夫妇的时髦朋友们晚些时候来访,就意味着要准备鸡尾酒、薯片、饼干和腌渍橄榄之类的好东西招待。“发生这样的事太让人难过了!”赖特太太不停地说,“简直令人心碎!他们是当场就死亡了吗?”

“我想是吧,我也不清楚。”我知道她想问什么,但我不打算让她如意。做这样的揣度是不对的,我就没有问过霍华德一个字,他也没有主动告诉我什么。我总觉得每个人自己就有够多的日常琐事要操心了,何必再去管旁人的糟心事。“他们撞上一辆卡车,”我说,“我知道的就这些。”

“不管怎样,报纸上今晚就会登出新闻。那个可怜的小女孩。谁告诉她的?你吗?她有什么反应?”

“和预想的反应一样。”我说。我不想赖特太太因为薇姬的表现而责怪我,她可能会觉得我没跟薇姬说清楚或者什么的。于是我拿着茶盘回到客厅,那样她就得跟着过来不能再提问了,因为薇姬就坐在那里。她开始说一些积极正面的话,我想她是想安慰薇姬,其实我本可以告诉她省了这番口舌。

她接着开始讲黑文太太在杂货店忘记拿走羊排的事,说最后杂货店老板晚餐吃到一半却不得不下楼为她开店门。她还讲起阿克顿家的猫被车撞的事,却突然停了下来,看了看薇姬,怕自己说错了话,于是话锋一转,谈到她刚被医学院录取的孙子。

“他会成为一名医生。”她解释说。

薇姬突然说:“不久之后,他就会因为和女孩在宿舍幽会让人发现而被医学院开除。”

“薇姬!”我说。我不知道该说点儿什么得体的话;我的意思是,她不是我的孩子,我不能惩罚她,但我确实认为我应该有所表示,因为赖特夫人惊得张口结舌。我说:“薇姬,年轻的淑女们在客人面前讲话要有礼貌。”多丽就绝不会那样说赖特太太的孙子。

“我当你什么都没说,”赖特太太说,“考虑到你现在的情况,薇姬,虽然你不应该有这样的想法,因为你的父母还躺在那里——”她停了下来,又拿出手帕,而薇姬却仍只是盯着墙看,要是能教训她一顿,我肯定会很高兴的。

后来,正如我所料,兰森家的一些朋友也来了,享用了鸡尾酒、薯片、饼干、腌渍菜,应有尽有。我们本来可以用款待兰森夫妇朋友的这些东西自己开一个派对,邀请自己的朋友。当然,其中一个人拿了兰森夫妇的钥匙,过去拿了一瓶杜松子酒,因为他说兰森夫妇会希望我们这么做,我想这倒可能是真的。每个人都想对薇姬说些安慰的话,但实在说不出口。我听到的一段对话让我十分惊讶,因为如果我听到多丽那样对她的长辈说话,一定会用肥皂给她漱口。一位我之前并未见过的舍曼先生正在对薇姬说着她父亲是个多么好的人——我想他是出于礼貌,因为所有认识唐·兰森的人都知道事实并非如此——但薇姬马上用她那平淡的声音说:“你妻子终于找到证据要和你离婚了。”对着自己父亲的老朋友居然说出这样的话,你应该能想象对方有多震惊。我想我的多丽甚至都没听过“离婚”这个词。后来,我又听到她告诉她父亲的律师,他办公室的文件将在一场大火中烧毁,而他当时正在和她讨论她父亲的遗嘱。我猜遗嘱让她想明白了——有时候,遗嘱这种小事,你知道的——所以她的反应就像一个怀恨在心的婴儿。我觉得她这样把她父亲的朋友赶出我的房子是非常粗鲁的,本想跟她提出来,但总有人在跟她说话,拍拍她的手,告诉她要节哀。其实跟薇姬说节哀就像跟大海说要继续翻起波涛一样,多此一举。

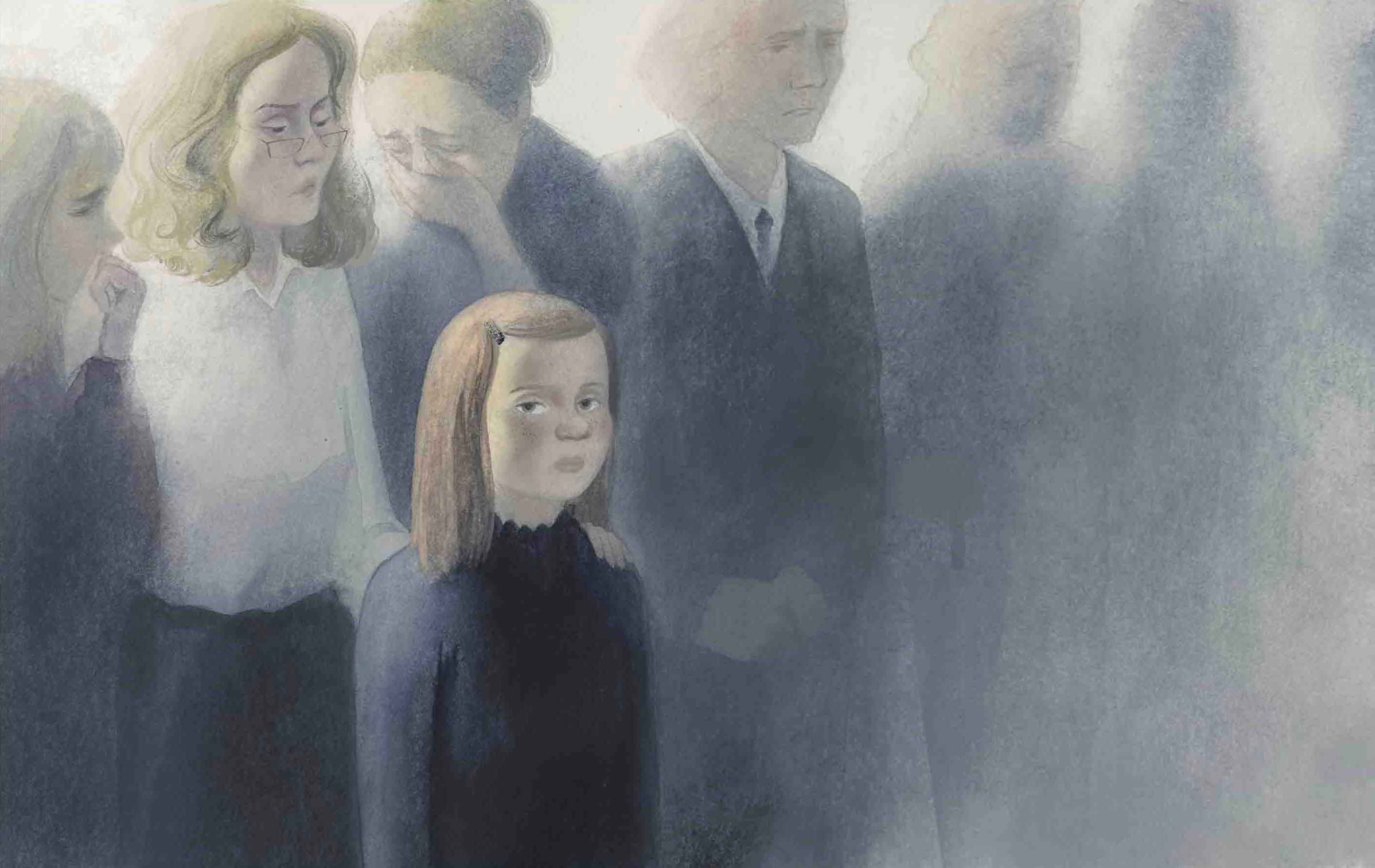

她姑妈来之前情况一直是这样。姑妈迟到了——飞机出了点儿问题——所以她错过了葬礼。在葬礼上我看到薇姬穿着深蓝色的裙子和黑色的鞋子,头发也梳得整整齐齐,但也就那样了,她还是一滴眼泪都没掉。我得说,来吊唁的人挺多的,让人以为兰森一家是镇上最受欢迎的人家。但我想大家只是为了向薇姬示好。当然,因为霍华德和我负责操办葬礼,很多人应该也是看我们的面子才来的。在葬礼上,薇姬向我靠过来低声说:“你看到那边那个人了吗,那个穿灰色西装的秃头?他偷了钱,他们会把他关进监狱。”我觉得在自己父母的葬礼上说这样的话,简直太不庄重、太蠢了,尤其是很多人原本以为她哀痛难抑。我可能不得不让她缺席。

姑妈来的那一天市中心发生了火灾,大火几乎将整整一个街区的办公室都烧成灰烬,所以我没有机会把她介绍给那些之前几乎每天都来拜访的人。我把薇姬的衣服都洗得干干净净——我不能把她邋里邋遢地送回家——然后收拾好准备给她带回去。老实说,把那个女孩交给她的亲戚带走,我没有一点儿舍不得。我不想让她一直待在多丽的房间里。而每天看着她坐在餐桌前狼吞虎咽,让霍华德也没了食欲。在她跟姑妈离开的前一晚——他们打算在隔壁住上一两天,好安排物品出售、封存和分赠,我本以为那位姑妈在处理酒杯时会想到我,毕竟薇姬一直知道我很想要它们,而且我又为她付出了这么多——我去跟她道晚安。她却把自己的红色小笔记本给了我,说:“这是给你的。我想把它给你,因为你对我太好了。”

好吧,这是我唯一一次听到感谢的话,而且她竟然只字未提关于酒杯的事。我知道她很珍视这个小本子,应该是把它当作珍贵的礼物,所以我接受了。她又说:“离船远点儿。”这次我实在忍不住取笑了她。然后她又嘱咐我要好好保存这个小本子,我当然答应了她。

“我去了英国伦敦也会记得你的,”她说,“让多丽有空给我写信。”

“一定会的。”我说。多丽是世界上最可爱的孩子,如果她觉得薇姬收到她的信会开心,她会马上给她写信的。“好了,晚安。”我说。我已经习惯了给她晚安吻,但说不上喜欢。

“晚安。”她说,然后像往常一样,马上就睡着了。后来,她们走了,我听说房子已经卖掉了,会有新邻居来住在这儿。我打开薇姬的红色笔记本,本以为它是一本诗集——就像多丽以前给我的那种——或是什么图片簿,但我很失望:这孩子一直在自娱自乐地记录关于邻居和父母朋友的八卦——当然了,想到唐和海伦过去议论别人的方式,这也不奇怪——还有关于原子弹和世界末日的恐怖故事,总之完全不是你希望一个孩子会关注的事情。我可不希望多丽去想那种事,于是我把那个本子扔进了炉子里。我想,她一定是个非常孤独的孩子,所以只能花时间写一些悲伤的小故事。我希望她在伦敦能像她预期的那样快乐,同时我们已经决定了要补上没能成行的缅因州之旅。我们打算给多丽请几周假,反正她总是名列前茅,少做几次作业也没关系。然后我们大家一起坐邮轮去旅行。