| 我们为何无聊 | 收藏 |

第四章 人生阶段

我们为何无聊 作者:约翰·D.伊斯特伍德

···

已经是这个月的第三次作案了,连超市保安都见怪不怪了。又是那个女人,她正坐在经理的办公室里,衣服皱巴巴的,看起来孤苦伶仃。她偷的东西令人匪夷所思。有一次是一个吸奶器和婴儿衣服,但她看起来一点也不像是怀孕的样子。这一次她又顺走了一双至少大她两个号的靴子。保安原以为这种顺手牵羊的事儿是青少年干的——那才是常态。毕竟孩子们拥有的时间多到他们都不知道该干点儿什么。但是这个女人,琼,已经76岁,都做曾祖母了!

“琼,就回答我一个问题好吗?”行窃事件发生过太多次,他俩都成了熟人了,“你为什么这么做?”

这个已经退休领养老金的女人抬头看着他,脸上挂着一种介于厌恶和无聊之间的神情。

“你知道变老是什么感觉吗?我很无聊,没什么事可做。就这样。”

这就结了,保安心想,这跟那些偷糖果的孩子是一回事[这是对一则2014年1月28日刊登于《每日电讯报》的新闻的虚构性改编,《76岁老妇超市行窃,只因变老很无聊》]。她偷东西,是因为她需要找点事做。

···

孩子和老年人手里都有大把时间,却又不知道该怎么用,这让他们深感不安。作为人类,我们生活的目的不是在放学后花上半天在商场闲逛,也不是退休后整日窝在家里看秀煲剧。无聊就像立在生命之旅两端的书挡,从年幼到年老,提醒着我们,我们需要更多东西。

迄今为止,就被试的年龄而言,有关无聊的研究的视角仍然比较狭隘。最常见的年龄群体是17~22岁的本科生,他们是这些研究的重点关注对象[这是WEIRD科学提出的问题(Heinrich et al., 2010)——目前科学研究的样本都是西方工业化国家的、受过教育的民主派富人。当我们研究的样本如此狭隘时,在归纳发现的时候我们能有多大信心?]。在这个群体中,无聊的倾向随年龄递减。但这意味着年纪越大我们就越不无聊吗?还是说,无聊也有周期波动?是否有些变量能够预测我们日后的无聊程度?年老时的无聊和年幼时的无聊是出自同一种原因吗?

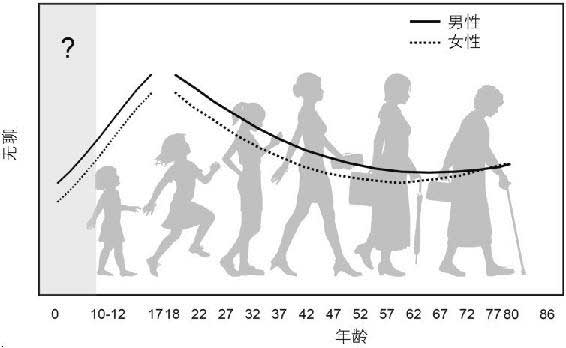

最早有关无聊的跨代研究之一实际上研究的是无聊的反面——好奇心。伦纳德·詹布拉(Leonard Giambra)及其同事来自巴尔的摩的国家老龄化研究院,他们研究了人一生中好奇心和刺激寻求的变化情况。他的团队也研究了被试感到无聊的倾向,毕竟这与好奇心和刺激寻求这些体验是必然相关的[Giambra et al.(1992).]。与我们小组以及其他研究者一样,詹布拉的团队发现,从青春期后期到成年早期这一时间区间内,无聊倾向呈现递减趋势。但他们进一步发现,在20岁出头之后,无聊倾向还在持续降低,一直到50岁时(图4.1)。然而,60岁之后,无聊倾向重新递增,女性群体表现尤为明显。

无聊倾向和年龄之间变化关系引出一个有趣的问题:无聊在生命周期中的有特定原因吗?我们发现,从青春期后期到成年早期的这个时期中,无聊倾向的降低伴随着大脑神经发育的最终阶段。这也许是我们观察到的无聊倾向变化的原因之一。也就是说,随着大脑前额叶逐渐成形,无聊的倾向也下降了。

老年期无聊倾向的上升可能也跟前额叶有关——前额叶的功能水平随着年龄增长而下降。

生活上的改变也可能解释年龄和无聊倾向之间的联系。就在前额叶发育完成的时期,这些年轻人也因为成年而被赋予了一系列权利、责任和自由[这就是所谓的成年年龄,它是一种法律上的拟制,并非生物或心理上的现实。]。开车、投票、参军、饮酒,这些都意味着我们的生活环境发生改变,我们与环境互动的能力也发生了改变,这种改变激发我们更具能动性,降低了感到无聊的可能性。我们能够自主决定的机会变多了,我们要做的事变多了,无聊也就偃旗息鼓了。那么,中年时期呢?我们又将面临一套不同的责任,它们将无聊从生活中赶走。我们需要操心事业、伴侣、孩子还有贷款,也许根本来不及无聊。退休将我们的这些责任解除了,但如果环境或者我们自身的生理和心理限制使得我们无法充分利用我们的能力,我们就会面临无所事事和孤立疏离的风险(见第六章),无聊也会再次袭来。

关于无聊倾向的水平随着年龄而变化的原因,我们目前基本上只能依赖推测,因为这方面的研究还很少,这多少有些让人意外,因为针对年龄和无聊的非正式的观察其实已经有些日子了。我们只是不确定是什么生理或社会因素在不同层面上影响不同年龄段的无聊倾向。有一些研究关注青少年群体中的社会因素的影响,尤其是一些特定环境(比如教育背景)或者人口统计学特征(比如城市背景或乡村背景)。但也仅此而已了。尚未有研究涉及更广泛的文化差异问题。西方文化的个人主义和东方的集体主义之间的显著差异,是否意味着东西方的无聊在不同年龄段的表现也不同?甚至,一些更加细微的文化差异,比如美国和加拿大之间的差异,可能会影响我们如何感知和回应无聊。显然,我们要做的还有很多。

“我太无聊了!”

据说所有父母都有类似的经历,孩子央求着让他们陪着解闷。大多数人可能直接无视小孩的无聊,把这当作他们的问题。根据我们对无聊的描述,把无聊当作小事和建议孩子做些别的事来驱赶无聊显然错过了重点——无聊不是因为无事可做,或者没有动力参与到一件事中。正相反,无聊的孩子知道这个世界上有很多事情可以做,显然也想要做些什么来满足自己。让他们苦恼的是“如何做”。他们要求我们帮他们解决问题,这可能恰恰反映了他们的真实处境。作为他们的父母,我们控制了他们的大部分世界,那么,当然也包括无聊的这个部分吧?不幸的是,当他们感到无聊时,我们可能倾向于忽视他们的感受。研究表明,只有当我们认为孩子哭泣是因为生病时,由催产素这种荷尔蒙引发的同情心才会上升。当我们认为他们号啕大哭是由于无聊时,催产素水平不会变化,我们不为所动[Riem et al.(2014)]。因此,无聊的孩子被抛在一边,他们只能自己解决问题——长远来看,这可能真的对每个人都是最好的。[Phillips(1994)]

童年时期的无聊不仅被父母习惯性地忽视,长期以来也不被研究人员所重视。由于所有探索无聊的阶段性变化的研究都存在方法设计上的缺陷,理解童年时期的无聊,实际上也包括理解各个年龄段的无聊,都受到了一定阻碍。理想的做法是展开纵向研究,即首先观察学龄前阶段的无聊,并尽可能久地追踪同一批被试的状况。追踪一批被试直至其生命尽头是不可能的,但就连五到十年的短期追踪也很有挑战。因此,我们只能做所谓的横向研究——在不同年龄组的被试中研究无聊问题。

研究儿童的无聊还存在其他难点。当一个4岁小孩说他很无聊,他的意思真的是我们所理解的“无聊”吗?除了定义的问题,无聊一词用在小孩子身上并不恰当,毕竟他们大多数时间都待在教室里。无论挑战是什么,结果是,10岁以下儿童的无聊问题很少得到关注。在一项研究中,研究人员调查了三、四年级儿童的无聊体验,并将其与他们的数学和阅读能力联系起来[Lehr & Todman(2009)]。研究发现,无聊与较差的学习成绩有关,与阅读能力的相关性尤其显著。阅读能力强的儿童呈现较低的无聊水平。阅读需要想象力,即把文字转化为图像,把人物对白转化成带有口音的话语,把场景转化为大脑中的动态影像。因而,好的阅读技能可能反映了更高水平的想象力,而更高水平的想象力反过来又反映了更强的与阅读文本联结的能力。我们认为,无论你在做什么,有效的参与是驱走无聊的关键所在。三、四年级标志着一个很重要的过渡期:从学习如何阅读,到通过阅读学习。如果一个孩子在阅读上有困难,那么投入课堂活动对他来说会越来越困难[Fogelman(1976).这项研究使用的数据来自全国儿童发展研究。无聊的孩子的父母声称,他们的休闲活动很少,并不是因为没有选择。与Lehr和Todman的研究一样,较高的无聊程度与较差的学习成绩和较低的社会经济地位有关。]。不幸的是,这样的研究只关注儿童成长中的某一阶段,因此无法揭示什么因素能够解释随着年龄而变化的无聊水平。

长久以来,人们一直将无聊与成年人日渐增长的刺激寻求的冒险行为联系在一起。佐治亚大学的玛丽·鲁索(Mary Russo)及其同事认为,刺激寻求的轻缓增长从7岁开始,并且一直持续到青春期[Russo et al.(1991, 1993)]。这一点,再加上缺乏自主决定,可能导致了无聊倾向的上升。一方面,孩子想要追求和经历新奇的感觉。另一方面,他们的自主决定能力(不只是选择自己想做的事,也包括准确地执行自己想达成的目标)受到限制,这种限制一是因为身心发展的不成熟,二是父母和社会等外部环境的制约[新西兰最近的一个自然实验强调了增加限制(或取消限制)如何影响儿童的行为。一所学校取消了以前的操场的限制规则(例如,禁止在操场上骑滑板车)。教师们发现,在游戏不受限制之后,学生的想象力和学习能力得到提高,霸凌也减少了。取消操场上的规则和规定也可能对消除无聊有很大帮助]。当我们从儿童成长为青少年,这种自我能力和外部世界的约束之间的矛盾会愈加明显。

无聊的涨潮

在北巴芬岛,男孩长到十一二岁时,便要跟随父亲前往荒野,锻炼打猎技能。在许多文化中,女孩会参加与她们的显著生理变化(往往是月经初潮)有关的仪式。在瓦努阿图岛,年仅七八岁的男孩,脚上绑着一根不怎么像蹦极绳的藤蔓,从接近三十米高的塔上跳下,庆祝成年。这些传统仪式有一个共同点,那就是它们都从文化上标示出了一个人从儿童期进入青少年期的转变,这个转变期通常也是我们更复杂的认知能力逐渐成形的时候[Steinberg(2005); Piaget(1999)]。这个转变期可能同样代表了人们表达无聊的一个关键时期。

这似乎是个残酷的玩笑:当我们越有能力向这个世界施加影响,我们也越是向无聊敞开了大门。这个矛盾源于我们前述的论断——无聊源于无法投入这个世界。随着认知能力的发展,我们参与世界的能力会提升,同时,我们新发现的能力得不到充分发挥的可能性也会增加。尤其是这个世界还没有给我们提供一套完整的可供行动的选项的时候,而大多数青少年面临的就是这样的情况。青少年要么面临行为的约束,要么时间太多而可做的事太少,无论哪种情况,无聊都会到来。

刚才提到的仪式大多与步入青春期的生理改变有关,而不是与某个具体年龄数字相关。跟随荷尔蒙的分泌和情绪强度的高涨而来的是新的认知能力[Piaget(1999)提出的最后一个发展阶段是形式运算阶段,其特点是抽象推理、解决问题和逻辑推理的能力增强]。对刚刚成长起来的青少年来说,不仅情绪的强度和复杂度有所增加,而且抽象思维能力、解决复杂问题的能力和通过逻辑推理应对挑战的能力都有了提升。这就是青少年,他们情绪强烈,脑子灵活,爱争论,也易怒。

然而,青少年情绪和认知的发展轨道并不相同。一方面,由于荷尔蒙的激增,与情绪相关的大脑网络经历了迅速的改变。另一方面,与认知和推理相关的脑区则在青春期以后的十年里才逐渐发展到完全成熟的状态[Steinberg(2005)]。罗纳德·达尔(Ronald Dahl)是匹兹堡大学的研究人员,他认为这类似于“由一个不熟练的司机来启动引擎”[Dahl(2001, 2004).引文(或者说副标题)来自Dahl发表于2004年的论文的第17页]。其他人认为这两个有着截然不同的发展和功能特征的系统其实是相互冲突的——情绪是“推开门”,而认知则是“拉上门”。[Harden & Tucker-Drob(2011)]

这个模型表明,一边是奖赏和刺激情绪的敏感度上升,另一边是处理这些情绪的能力并不成熟完备,这种错位也许是青少年期无聊水平上升的核心所在。这些问题也可能强化刺激寻求。认知能力的发展需要一个出口,这股动力可能把青少年推向好奇心和寻求新的知信息,以及追求新奇体验的快感。

这是一个青少年必须面对的复杂迷宫。他们会有强烈的动力,想要表达自己和探索世界,但又不能理性地收敛和控制自己强烈的情绪,并不断地与固执的成年人已经定好的规则和限制正面冲突。青少年必须要按时上课,他们的课外活动、与朋友玩耍的时间和上网娱乐的时间统统都由父母来定。这些限制与青少年心中强烈的独立和自我决定的愿望相抵[Spaeth et al.(2015)]。事实上,在一项针对大学生的调查中,用来形容无聊的高频词是“焦躁不安”,也许这种不安正来源于想要突破学习环境施加的约束的愿望。[Harris(2000).在描述无聊的状态时,被试26%的时间提到了烦躁不安,22%的时间提到了注意力不集中。正如我们在其他地方论证的那样,无聊和不安之间的共同联系表明,它在主观上被认为是一种高唤醒的体验(Danckert et al., 2018a, b;也见Merrifield & Danckert, 2014)。在学习环境中,无聊也可能是一种抗议。对青少年来说,故意反对现有的东西是在宣告他们的独立性,并可能会压倒精神投入的需要。因此,无聊是拒绝成人世界的一种方式。]

这种约束的反面是时间太多却无所事事,这也是滋养无聊的温床。据估计,青少年的时间里有40%左右的闲暇[Caldwell et al.(1992)]。对大多数青少年来讲,所谓闲暇就是无聊[Haller et al.(2013)]。这些青少年有大把的时间和超高的寻求刺激的欲望,却没有令人满意的出口。他们的认知能力得不到充分发挥,轻易就会陷入无聊。[关于休闲无聊的研究意味着,学校的约束环境不可能是青少年感到无聊唯一的罪魁祸首。一项研究(Larson & Richards, 1991)的结果显示,无聊感在学校里、家庭中和休息时都会出现。]

最近一项关于南非青少年的研究就是一个好例子;这项研究表明,有更多空闲时间的年轻人也会有更多的性活动[Miller et al.(2014).作者所说的“更具性攻击性”是指,在九年级时更无聊的男生在十年级时声称,如果他们的伴侣要求他们停止性行为,他们也不会停止。]。无聊是一个关键因素。总体上,在这项研究中,就业水平较低、社会经济地位较低、空余时间较多的年轻人呈现较高的无聊和不安程度。这项研究是少有的跟踪高中青少年长达两年的研究。那些在九年级时报告无聊程度较高的人,在第二年时的性行为更活跃,性攻击性也更强。在九年级时报告无聊程度较高的男生也更有可能参与更危险的性行为,如不使用安全套或者一夜情。同样,一项针对新墨西哥州农村地区青少年的研究发现,无聊程度的增加与更多的闲暇时间和更少的投入有意义活动的机会相关[Willging et al.(2014);也见Wegner & Flisher(2009)。关于农村环境中无聊程度更高的证据,见Patterson et al.(2000)。]。反过来,这些青少年也呈现较高的吸毒率,并更有可能“惹麻烦”。显然,无聊且拥有太多闲暇时间是会带来后果的。

危险性行为、吸毒和惹麻烦都代表了一系列属于青少年的愿望:追求独立,寻求新鲜体验,利用新发展出的能力。当受到父母控制、学校限制和缺乏机会时,无聊就会滋生[Sharp & Caldwell(2005).]。然后,就在情绪起伏到达青少年期的高峰时,从17岁开始,无聊水平开始下降了(图4.1)[我们已经展示了年龄是无聊的一个重要的负向预测因素——我们的年龄越大,就越不容易感到无聊。即使只看17—22岁的人,这种关系也是如此(Gerritsen et al., 2015; Isacescu et al., 2017)。]。这一下降趋势恰好发生在独立自主和自我表达的机会大大增加的年龄,在这个年纪,自控能力也开始成熟。

我是个成年人了

从传统的角度看,十七八岁是充满选择的年纪,这个年龄的青少年离开高中校园,或者进入工作,或者寻求高等教育,去读大学。他们被赋予了从未体验过的权利和义务,从投票、开车,到合法饮用酒精(至少在世界上某些国家)。

自由和机会在青春期的末尾纷至沓来,这可能只是无聊水平下降的部分原因。我们前面提到,青春期的开端也许预示着无聊水平将上升,但这种上升无关乎实际年龄。所以,在青春期结束之际,无聊水平的变化也一样是和常常被忽视的生理年龄有关,而非实际年龄[实际年龄,指从出生起计算到目前的时间长度。生理年龄,指到达实际年龄时所呈现出的健康状态所反映的年龄水平,身体健康、保养得当的人的生理年龄通常比实际年龄小。]。到了18岁,随着人类社会中复杂的情感面徐徐展开,青少年已开始磨炼认知技能,以更好地对欲望和目标采取行动。但他们还有一些路要走,大脑要到20~25岁才会发育完全。但在十八九岁时,大脑中被称为额叶皮层的部分已经有了显著发育。[如同向青少年时期过渡的情况一样,向成年的过渡与实际年龄(即成年年龄)关系不大,而与额叶皮层的成熟度关系较大。有趣的是,在葡萄牙,人们在25岁之前是不能参加公职竞选的——25岁大概是社会认为他们已经足够成熟的时候。]

额叶皮层就像是其他脑区的指挥官,它根据从负责基础知觉和运动的脑区传递到额叶皮层的信息来控制复杂的行为[这种认为额叶是大脑的指挥官的概念在一定程度上为20世纪40年代和50年代的额叶切除术的实施提供了依据。该理论认为,功能失调的指挥官——额叶皮层——可以与大脑的其他部分断开联系,大脑仍可不受阻碍地工作。这些手术的真正结果却远谈不上美好(Gross &Schäfer, 2011)。]。例如,抽象思维(能够感受到例如美和勇敢这一类抽象概念)、预先计划(一种能够使我们规划将来的职业道路的未来思维)、反应控制能力(一种能让我们在葬礼上忍住不笑的能力),这些都是大脑的执行功能。这些功能之所以被称作执行功能,是因为它们每一项都是复杂的、多方面的,而且是以一种看似自愿的方式被调用的。简单来说,额叶皮层的发育让人具备更高水平的自控和自主能力。[执行功能的每一项都是不同的,这使得执行功能这个总称有些争议。一个执行功能的模型,即“统一性和多样性”模型,认为不同的功能群(如工作记忆、抑制控制、抽象推理)代表了不同的认知机制,依赖于可分离但重叠的神经网络(多样性部分)。最终,这些不同的机制共同作用于我们最复杂的行为(统一性部分;Miyake et al., 2000)。]

在任意年龄经历额叶皮层这一大脑的关键部分的损伤,会导致什么情况呢?我们注意到了这个问题,而其答案有力地支持了我们的观点:成年早期无聊水平的降低和额叶皮层的发育有关。车祸、运动性脑震荡和酒吧斗殴常常会导致创伤性脑损伤(TBI)。仅在美国,每年就有近280万人被诊断为TBI[Taylor et al.(2017).]。额叶皮层是TBI的重创区域[前颞叶皮层执行许多复杂的功能,包括语义概念化以及新记忆的形成。前额叶眶回对于处理嗅觉刺激(许多创伤性脑损伤患者出现嗅觉障碍——无法辨别气味)、表征与行动相关的成本和回报非常重要。],而TBI的必要要素就是专家所说的执行功能障碍综合征。[Alan Baddeley(1996)创造了“执行缺陷综合征”这一术语,以描述他开创的另一个术语“中枢执行”的功能障碍。正是中枢执行系统“控制”着对记忆和认知来说重要的其他子系统。早在Baddeley之前,俄罗斯神经心理学家Alexander Luria在他的The Working Brain(1973)一书中把重点放在额叶上。Luria指出,额叶皮层对于“控制人类最复杂的目标关联活动的形式”非常重要(1973, p.188)。]

一段时间以来,治疗脑损伤病人的医生注意到,这些病人时常抱怨他们太无聊了[Fleming et al.(2012).]。我们自己的研究数据显示,TBI患者报告的无聊水平比健康人群更高——虽然我们经常听医生和患者这么说,但现在,我们推测这是事实[我们测试了35名遭受中度至重度TBI的病人和一组340名报告有脑震荡的人。与健康人相比,TBI组的无聊倾向得分最高,但脑震荡组的无聊倾向相较健康人也更高(Isacescu & Danckert, 2018)。]。对我们研究的病人来说,无聊不仅仅是对单调的卧床生活的反应,因为他们早就出院了。相反,那些遭受TBI的患者似乎发生了一些改变,他们更难用一种令人满意的、有意义的方式参与这个世界。

自我调控的水平下降可能是导致TBI幸存者变得更易无聊的关键因素。反过来说,这些功能在青少年期后期的发展可能恰好是我们步入成年期时无聊水平骤降的原因。从数据中还可以清晰地看到,即使在大脑发育完全很久之后,无聊的程度依然持续下降。

中年,中等无聊?

很明显的一点是,在中年这个充斥着不满和发泄的年纪——男人们无时无刻不在想着买一辆不实用的跑车——人们似乎不太会觉得无聊。回到詹布拉的研究(图4.1),我们看到无聊程度从20岁开始下降,到50岁进入平台期,在60岁之后略微上升。最近,中年时期无聊水平的下降趋势在阿莉西娅·金(Alycia Chin)及其同事的研究中得到了证实[Chin et al.(2017).]。他们从近4 000名平均年龄为44岁的美国人身上采集了大量数据。与詹布拉的发现一致,金发现,中年人较少报告无聊。值得注意的是,无聊水平的下降并不是线性的。换句话说,虽然一个25岁的年轻人的无聊程度是一个45岁的中年人的四倍,但一个45岁的中年人和一个60岁的老人的无聊程度差不多。

多亏了金及其同事,我们对无聊(包括中年人生活里的无聊)有了更具体的了解。首先,他们发现,63%的被试在7~10天内至少会感到一次无聊。这些被试报告了17种不同的感觉,无聊在前十名里排第七位。在被试报告的负面情绪里,无聊是最常见的,它位列第四名,紧随疲惫、沮丧和冷漠之后。当无聊发生时,它往往与其他负面情绪联系在一起,如孤独(将在第八章讨论)、愤怒和悲伤(将在第五章讨论)。因此,尽管事实上无聊在中年时期持续下降,但这并不是说无聊就完全消失了。它在很大程度上已经成为我们日常生活的一部分。

金及其同事的研究也可能会提供一些线索,说明为什么无聊程度从青年到中年会有所下降。关键可能在于年轻人和老年人如何安排他们的时间。研究发现,人们在学习、上学以及与不认识的人交往时,最经常觉得无聊。我们有理由认为,年轻人,而不是中年人,更有可能处于这类情境。这一点在金及其同事的统计分析中至少得到了部分证实。事实上,他们得出了一个更普遍的结论,即无聊在很大程度上取决于人们所处的环境,而不是由人与人之间的差异(如年龄)决定的。

说实话,我们对中年时期的无聊知之甚少,这方面的研究的缺失本身可能就间接地暗示了生活环境在中年时期的无聊中的作用。也许中年人只是太专注于建立事业、组建家庭和承担抵押贷款等的责任,这些因素使他们无法经常来参与有关无聊的研究,同样也可能是他们的无聊水平较低的原因。[这对感兴趣于衰老的影响的研究人员来说一直是个大问题。我们可以研究圈养人群,如日托中心的婴儿、学校的儿童、大学生。我们也可以研究有很多空闲时间的人群,比如我们这些要退休的人。对于研究老龄化的研究人员来说,这带来了一种观念,即60岁是一道坎,超过60岁认知能力就会下降。随着更多来自四五十岁的人的数据,我们了解到这是一个更加平缓的下降趋势。]

年轻人和中年人之间的对比凸显了个人所处环境对感到无聊的可能性的影响。生活背景的影响远不止于职业或抵押贷款。环境的影响在老年人身上也是显而易见的,它可能与认知能力的变化共同作用,使晚年的无聊情绪激增。

晚年的无聊

自始至终,我们一直声称,当参与世界的欲望得不到满足时,无聊就会产生,令我们感到精神空虚。对于老年人来说,有两个关键的因素是滋生无聊的温床。首先,随着年龄增长,我们的认知能力下降,自我控制和注意力也渐渐不济,我们已经了解到这与无聊水平的上升有关。其次,随着年龄增长,我们的社交网络逐渐缩小,参与令人满意的活动的机会也大大减少。这两个罪魁祸首很可能是共谋,相互放大对方的影响。

爱尔兰皇家外科医生学院的罗南·康罗伊(Ronán Conroy)及其同事研究了一组65岁及以上的人,试图找出这一人群中与认知退化相关的因素[Conroy et al.(2010).]。他们发现了三个关键因素:低社会支持(独居生活,外部社会支持低)、个人认知储备减少(社会活动和休闲锻炼水平低,孤独感和无聊感增加)、社会人口认知储备水平低(生活在农村社区,教育水平低)[认知储备是指面对大脑损伤或衰退时的功能恢复力。更好的认知储备被认为是阿尔茨海默病等疾病的预防因素(Medaglia et al., 2017;Valenzuela & Sachdev, 2006)。]。抛开这些术语来说,老年人的孤独和无聊与下降的认知功能有关。晚年的孤独和无聊可能更普遍地代表着无法以最佳方式参与世界。事实上,研究发现,老年人的认知功能下降主要表现在规划和自我调节领域。这两种执行功能由额叶皮层管理,正是它们让十七八岁和二十岁出头的年轻人不那么容易感到无聊。[Best & Miller(2010); see also DeCarli et al.(2005) and Scuteri et al.(2005)]

不幸的是,时间无情,许多人的认知功能退化,也偷走了让人满意的参与世界的机会。朋友悄然离去,身体上的疾病限制了我们以过去的方式投入这个世界,外部环境变得更有限制性——所有这些都使我们面临更多无聊的风险。晚年生活的变化会让我们觉得自己变得不再有斗志。

俄亥俄大学的吉莉安·艾西(Gillian Ice)指出,居住在养老院的老年人每天有将近一半的时间几乎什么都不做——睡觉、看电视和参与其他被动的活动[Ice(2002);也见Korzenny & Neuendorf(1980).后者的研究表明,老年人看电视有两个原因——信息和幻想,而幻想的参与是对单调和无聊的一种补救]。很明显,这些活动都很平平淡淡,限制着老年人为生活注入活力的能力。事实上,老年人报告的无聊程度更高,这可能正是对每天无所事事的一种理所当然的反应。很重要的一点是,老年人也报告了焦躁和不安[Shuman-Peretsky et al.(2017)]。这种生理兴奋下降和焦躁不安的组合,在整个生命期的无聊的研究资料中是很常见的,因此,它出现在老年时期也毫不奇怪。很难想象每天看电视能让人的心率升高。对青少年的研究一致强调,焦躁不安和无精打采是面对单调生活的一种怪异混合反应,而这是本身无事可做时的直接结果。所以,在人生的两端,导致无聊的机制可能是相同的——一种我们的技能和天赋没有得到充分利用的感觉。

这种感觉,即我们的心智未得到利用,只是在从事无意义的活动,与我们更普遍的生命意义感密切相关。我们将在第七章中探讨意义和无聊的问题。现在,我们只想说,养老院生活可能无法提供足够的意义,让居住其中的人们抵御无聊。

要弄清楚无聊在人的一生中是如何表现的,这件事具有挑战性,因为相关的研究还很少,我们缺少纵向研究数据。但我们可以梳理一下重要的主题。人的生理阶段是至关重要的:从童年到青少年时期的过渡期,强烈的情绪与认知能力相冲突;从青春期的末尾到成年早期,我们看到大脑在这个过渡期变得成熟,能够更好地控制我们的思想和情绪;在生命的后期,这些能力的下降成为引起无聊的罪魁祸首。环境也同样重要:青少年有充足的空闲时间,却很少有表达的渠道,他们发现自己的处境和生活在养老院中的老年人一样,几乎没有什么可以参与世界的机会。无聊是贯穿生命的河流吗?无论我们是4岁、40岁还是80岁,当我们觉得自己的技能和天赋没有得到充分的发挥时,就会产生无聊感。我们知道自己可以做更多的事情,也想做更多的事情,但我们似乎抓不到那个痒处。无论何时,无聊所预示的困境都不是微不足道的小事。