| 我们为何无聊 | 收藏 |

第九章 顺其自然

我们为何无聊 作者:约翰·D.伊斯特伍德

···

建成之后,它们将成为世界上最高的建筑——在这个永远试图触及天空的城市里,世贸中心双子塔将俯瞰所有建筑物。自从法国人菲利普·佩蒂特在一本杂志上读到双子塔落成的消息之后,他心中就有了一个梦想:他要在两座高楼之间架设一条钢丝,然后在上面行走,为地面上的人群表演,以这种方式闪亮登场。

佩蒂特花了六年时间规划这个壮举。他游走于未完工的塔楼,警惕保安的动向,同时获取航拍照片,寻找固定锁链的锚点,也曾秘密前往塔顶查看每一个细节。为了预判任何潜在的问题,他甚至不惜代价建造了一个迷你版的双子塔。佩蒂特日复一日地在离地面只有几米高的地方练习,准备在纽约繁忙的街道上方400米处表演这一切。

佩蒂特的表演将持续45分钟。不仅仅是单向走钢丝,他打算在长达61米的钢丝上来回行走8次。他将拿着26米长的平衡杆,从一只脚换到另一只脚,然后躺在钢丝上向聚集的人群挥手。

他是在寻死吗?还是在找刺激?恰恰相反,佩蒂特在很多场合都宣称,走钢丝对他来讲毫不恐怖。虽然他承认走钢丝是藐视死亡的行为,但他追求的是生,而非死。那么如果他并非寻死,走钢丝也没有真的吓到他,他为什么要做这么大胆的事情呢?也许是为了艺术,抑或是为了体验极致的心流——超乎寻常的专注,对其他一切干扰不为所动(佩蒂特曾声称,当他在走钢丝时,即使你用一块木板砸他的头,他也不会动!),以及他的行为与世界融为一体的感觉。

···

亚历克斯·霍诺德(Alex Honnold)是一位杰出的登山家,擅长“徒手攀岩”——在不借助任何绳索的情况下,攀登像优胜美地国家公园的酋长岩这样的山峰,那是高达三千英尺的纯花岗岩[电影《徒手攀岩》记录了亚历克斯·霍诺德攀登位于优胜美地国家公园的三千英尺高的酋长岩的过程。]。就像佩蒂特走钢丝一样,霍诺德的徒手攀岩在人们看来太疯狂了,甚至像是一心寻死。但他俩并不是这样描述自己的经历的。在他俩看来,计划是重中之重,恐惧并不存在,求死也远谈不上,走钢丝或攀岩让他们感受到前所未有的活力。从某种意义上说,霍诺德或佩蒂特若想成功做到自己想做的事,他们必须达到深度投入的水平。

鉴于我们将无聊描述为因无法投入而产生的焦躁,也许霍诺德所追求的状态代表了无聊的反面。但是,深度投入,一种高度集中精力的状态,是无聊仅有的反义词吗?通过研究那些代表无聊的心理状态和感受,我们可以加深对无聊的理解,并最终在无聊信号出现时更好地对其做出有效反应。

至于什么是无聊的反义词,可能性太多了。也许是兴奋:坐过山车的快感,对喜欢的球队即将取得季后赛胜利的满心期待,上台表演前的那一刻。条件再放宽一点,也许兴趣就是无聊的反义词:专注读一本小说,专心看一部情节复杂的电影,甚至思考如何拼成一幅一千片的拼图。也许愉悦也是无聊的反义词:一顿四菜一汤的大餐,一场动人心弦的音乐会,一夜激情的缱绻缠绵?若不是快乐,或许放松是无聊的反义词:在泳池边小憩,在春日午后的公园里散步,结束一天辛苦的工作后在电视机前放松?这些是否都是无聊的反面?当然。无论是兴奋、愉悦、兴趣、好奇,甚至是放松,当我们体会到这些感觉时,我们的心灵被填满了,我们想要继续做正在做的事情——我们满意地投身于这个世界中。以下我们将从投入度的角度探讨这些无聊的反义词,也许从那个最突出的体验说起,也就是当我们猜测霍诺德和佩蒂特是否恐惧时他们很可能沉浸于其中的状态——心流。

心流

约五十年前,米哈里·希斯赞特米哈伊(Mihaly Csikszentmihalyi)着手发展一种新颖的理论和方法来解决人类幸福的“如何”问题[Csikszentmihalyi(1975).]。就像无聊一样,让我们感到快乐的东西也因人而异。收藏家们可以在他们所热衷的物件上沉浸数小时,满足于探索别人无法欣赏甚至不屑去想的细枝末节。我们到底做什么并不重要,重要的是我们如何投入其中,这是希斯赞特米哈伊的见解。他提出的方法论被称为“经验采样”。奇克森特米哈伊使用日记(在今天可以用智能手机)、访谈,或者直接打断采访对象手头的工作的方法,简单地询问人们对日常工作的主观体验[Csikszentmihalyi & Larson(2014).采集受访者体验的方法很多,短期(打断受访者的工作)或者长期(手机发送提醒问他们现在感觉怎么样,以及几天、几周或几个月后怎么样)。]。从像霍诺德这样的攀岩者,到工厂工人、外科医生,再到表演艺术家,他们所传达的信息都很明确——当精神非常投入,以至于世界的其他部分似乎都消失了的时候,他们的内心最有成就感的。奇克森特米哈伊的采访对象经常把这种现象称为“心流”。[事实上,奇克森特米哈伊(1990)承认这个说法来自受访者自己对这种状态的描述,他们感觉在“漂浮”或者“被流水拖着走”。(p.40)]

虽然他们并不总是用完全相同的方式来描述心流,但研究者们一致认为心流有如下必要特征:

● 我们的技能和能力必须能够应对挑战。

● 我们需要一种高度的控制感。

● 我们需要明确的目标和清晰的反馈。

● 我们的注意力必须高度集中。

● 我们的意识必须与正在做的事情紧密相连,以至于我们会忽略自己的存在。

● 无论我们在做什么,都必须感觉毫不费力。

● 我们所做的一切,都是为了它本身——我们有内在的动力,以及

● 我们的时间感变得扭曲了。

其中一些特征可以说是心流的先决条件,而另一些特征则是达到心流状态后的效果[Marty-Dugas & Smilek(2019).]。无论如何,它们都是心流体验的重要组成部分,会保护我们免受无聊的侵袭。

心流的一个关键前提是在当下任务对我们的要求,以及我们能否熟练运用自身能力达到要求之间取得平衡(就像此前提到过的“刚刚好”原则)。根据奇克森特米哈伊的观点,心流总在我们达到了这个最佳状态时发生——当我们与环境和谐一致时。如果平衡木两端的任何一端失控,即能力达不到或者超出了任务的要求,我们就容易感到焦虑或无聊。无聊推动我们寻找更大的挑战,而焦虑警醒我们打磨自己的技能。二者结合,为我们指明了心流的方向。

我们每个人或许都能在本地健身房里尝试攀岩,比如5.4分的攀岩难度。对于像亚历克斯·霍诺德这样拥有娴熟技能的人来说,5.4分像是儿戏了,甚至连热身的效果都没有。他的起点可能是5.9或5.10(对新手来说颇有挑战)。换位思考一下,对攀岩新手来说,5.9的难度堪称不可翻越的大山。不论是哪种情况,都意味着个人技能和任务要求之间有着明显的不匹配。我们追求的是刚刚好的状态,即挑战难度和技能水平适配,如此才有可能提升我们的极限,将我们带入心流而非无聊的状态。

还记得我们在第二章提到的那个平衡挑战和技能来避免无聊的实验吗?如果我们人为地让人们一直在石头剪刀布的游戏中获胜,那么这个任务不具备任何挑战。人们远没有进入心流状态,他们会觉得这个游戏无聊至极。然而,正如我们所解释的那样,这并不是故事的全部。在与电脑较量中一直输掉的人们首先感到挫败,然后也会感到无聊。[Struk et al.(2015).]

在第二章提到的另一项研究中,我们让两组被试分别观看两个二十分钟的视频。在其中一个视频里,滑稽的哑剧演员慢吞吞地教着初级英语单词,在另外一个视频里,数学家运用无比复杂的数学公式教授高级计算机图形学。无论是哪个视频,人们到最后都想把眼睛挖出来。挑战不足或挑战过度都会使人感到无聊[Fahlman et al.(2013).]。与奇克森特米哈伊的心流模型相反,无聊不仅仅发生在挑战不足时,而是发生在挑战/技能平衡木出现倾斜时——事情太容易,或者太难。教育界已经发现了这一现象。慕尼黑大学的研究员雷恩哈德·皮克伦(Reinhard Pekrun)表明,当学校的任务远远超过学生的能力时,他们就无法专注其中,并且感到无聊,因为这些任务并不能吸引学生的注意力。[Pekrun et al.(2010, 2014).第八章谈到新奇或者复杂过度也会导致无聊。被过度挑战会导致无聊的原因很简单。毫无疑问的是挑战过大也可能引起焦虑。]

心流的第二个条件是我们处于控制之中。再想象一下亚历克斯·霍诺德的徒手攀岩,我们也许会觉得太吓人了。但这种意料之中的恐惧源自我们的自我意识,即在这种情况下,我们可能已经被吓得灵魂出窍了。对霍诺德来说,情况正好相反。可以肯定的是,当他利用指尖的力量支撑自己悬空在离地几百米高的地方时,有一定概率会粉身碎骨。但他在攀登的过程中,并没有感受到那种迫在眉睫的危险。相反,他感到每一次移动都在计划之中,每一步行动都在控制之中。对他来说,这才是攀岩令人无法抗拒的魅力。在心流状态下,我们会产生一种感觉,即任何可能发生的情况都能被妥善处理,每时每刻都由我们自己决定下一刻会发生什么。换句话说,我们体会到一种深深的能动性,这是让心流成为一种巅峰体验的关键因素。

与此相反,无聊会挫伤我们的能动性。当我们感到无聊的时候,控制感就会减弱。任由世界发生在我们身上,我们却无法改变它。正如在第二章中所提到的,无聊在我们还没有开始之前就把我们打倒了,它使我们无法说出自己想做什么,却又强加给我们一种需要做些什么的感觉。如果说心流的特点是能动性达到巅峰,那么无聊即是能动性的谷底。

在石头剪刀布实验的后续研究中,我们用不同的方式欺骗被试。这一次,我们让被试与电脑进行游戏,每个选项的出现概率都相同——这意味着你只能在33%的时间内获胜。我们告诉其中一组被试真相——你的对手是随机出拳,所以你不可能赢得超过33%的时间。对于这组人来说,他们没有办法掌控游戏,因此持续的游戏变得单调而无聊。我们对第二组被试撒了谎,告诉他们对手采用了一种可利用的策略,如果他们能将这种策略弄清楚,就会赢得更多的时间。这组人一点也不无聊,尽管他们赢的时间没有超过33%哪怕一点。仅仅是获得控制权的可能性(即使控制权从未真正实现),就足以抵御无聊。

我们已经说过,霍诺德要想成功地徒手攀岩,他必须精心策划,不放过任何细节,就像佩蒂特花了多年时间策划他的双子塔走钢丝一样。攀岩的难度必须要能挑战他的极限,但同时也需要完备的计划,让每一个动作都是经过排练、预料之中的。他的动作必须恰到好处,甚至不需要想,就能感觉到身体和岩石的反馈,为下一个动作做准备。要想达到心流,任务的要求必须是可预测的,才能让成功就在指尖。它必须是一个可及的目标,否则技术和挑战之间那种难以捉摸的适配度就会消失。小菜一碟的攀岩不会让霍诺德在攀登过程中进入心流状态。正如我们石头剪刀布的研究表明,完全控制是很无聊的。对结果百分之百的把握会剥夺我们让不可能成为可能的机会。无聊和心流代表着控制光谱的两端,受到能动性水平的不同影响。能动性的提高会导致更少的无聊和更多的心流。然而,当预测总是准确,对结果总是有把握,觉得自己无关紧要的我们便不再专注。

我们需要清晰的目标和明确的反馈,才能达到心流。如果我们不确定自己想要达到什么目标,或者我们无法衡量自己离目标有多远,心流就不会发生。为了避免无聊,我们必须能够有效地表述我们的目标,或者至少能够从已有的选项中选择我们想要追求的目标。拖延也许是难以决定目标的最明显的症状,可能会导致我们无聊时有种“卡在那儿了”的感觉。事实上,容易感到无聊的人也更容易拖延。极其容易感到无聊的人会经常发生一种特殊形式的拖延,最好的描述是“犹豫着犹豫着就不想做了”——在决定是否开始做某事时的一种犹豫不决[Blunt & Pychyl(2005); Ferrari(2000); Vodanovich & Rupp(1999).]。渴望投入其中但又不想开始才是无聊的核心所在。伴随心流的是明确划分的目标,这一事实不能解释如何成功地设定目标,也不能解释为什么当我们感到无聊的时候会出问题。然而,我们不一定非要从事有明确反馈的目标导向性的活动才能避免无聊。做白日梦就是一个例子。可以说,虽然没有明确的目标,也缺乏任何形式的反馈,白日梦仍然吸引人。

当我们向分心屈服时,心流也就随之瓦解。对于霍诺德或佩蒂特来说,任何注意力的松懈都将是灾难性的。研究一次又一次地表明,无聊伴随着注意力的松懈,无论是日常事务中的失误(例如把橙汁倒在麦片上),还是实验室任务中的不良表现[Cheyne et al.(2006); Carriere et al.(2008); Hunter & Eastwood(2018, 2019); Malkovsky et al.(2012).]。但是,有没有一些状态是不需要集中注意力但又可以避免无聊的呢?换句话说,你是否一定需要集中精力才能避免无聊?躺在海滩上放松似乎不需要什么注意力,而我们大多数人都不会觉得这很无聊。同样,我们也能回忆起有时自己躺在阳光下的沙滩上,努力想要放松,却坐立不安,想做点别的事情。放松已然变成了无聊。因此,虽然注意力对心流是至关重要的,而注意力的松懈是常见的无聊体验,但这并不意味着注意力缺失就一定会导致无聊。我们的头脑必须被占据,但不需要为了避开无聊而强烈地集中精力,让每一次行动都无懈可击。

在心流的状态下,对自我的所有意识都会消散。在这个意义上,心流近于焦虑的反面。焦虑显然代表着我们面对或真实或猜想的威胁时对自我的忧虑[LeDoux & Pine(2016).]。当我们全神贯注于某项活动,以至于注意力无法分散时,日常的恐惧和担忧就会消失得无影无踪。攀岩家又是个很好的例子。攀岩运动员并非找刺激或者求死,他们之所以一次又一次地投入在我们许多人看来惊心动魄的挑战中,是因为在攀登中他们能获得完全的平静。事实上,奇克森特米哈伊的许多受访者都强调,他们追求的是心流的感觉,一旦身处其中,他们就不会感到恐惧抑或焦虑。霍诺德称:“我一般都是在没有恐惧的情况下攀登困难的路线。[亚历克斯·霍诺德的口述刊于Ferriss(2018):“在爬那些难度较高的路线时我通常并不害怕。虽然分清楚恐惧和风险很重要。如果风险很高,那你应该感到害怕。它提醒你危险是真实存在的。如果我真的感到很害怕,我就会缓几天,再多准备些,多做些,来减轻我的恐惧,在我感觉舒服的时候再去爬。”]”相比之下,无聊与自我意识密切相关。无聊的人痛苦地意识到,他们一直无法在活动中抛开自我。在自我专注方面,无聊确实是心流的对立面。经常感到无聊的人也有类似的感触,无聊与自我专注、焦虑和神经质有强烈的关联[Fahlman et al.(2013); Gana et al.(2000); Harris(2000);Mercer-Lynn et al.(2013a); Seib & Vodanovich(1998).]。从这个角度看,无聊和心流代表了对自我关注的两个极端。

从他所做的大量采访中,特别是对那些从事攀岩等极限运动的人的采访中,奇克森特米哈伊提出,要想进入心流状态,我们从事的活动必须让我们感到毫不费力。这并不意味着必须去做那些不需要复杂的身体或者心理技巧的活动,而是说,这些活动应该可以使我们游刃有余地运用这些技巧。任何看到霍诺德完成第一次徒手攀登酋长岩的人,都不会怀疑这需要大量身体和心理技巧。霍诺德自己也指出:“我在攀登时什么都不想,这也是攀岩具有吸引力的一个原因。[引用自Chancellor(2014)。]”很明显,他的手和脚的位置需要精确,需要大量的准备、技巧和练习。在执行时,却感觉毫不费力。

对于霍诺德来说,攀岩本身就是奖励。作为攀岩界的明星无疑有其他的好处,但我们怀疑,这就是他攀岩的出发点。那些有幸体验心流的人,都找到了对他们来说本身就是奖励的活动。追求这种活动纯粹是为了获得完全沉浸其中并受到最佳挑战所带来的愉悦和回报。在这个层面上,心流也是无聊的反面。当我们无聊的时候,我们找不到任何想做的事情,更不用说仅仅为了做而做的事情了。本身就是回报的活动很容易吸引和维持注意力,我们从来不需要强迫自己去做这些事。这些活动和无聊的关系就像油和水一样——它们根本无法相融。

心流的最后一个核心要素是时间的扭曲。奇克森特米哈伊指出,虽然这通常指的是时间的压缩——感觉时间在几分钟内就过去了,但情况并非总是如此。对细节的强烈关注,对此时此刻的体验的专注,也会让人感到时间仿佛静止了。

无论在哪种情况下,处于心流中的人都会感到自己从时间中解放了出来。与心流相关的时间扭曲——无论是压缩还是延伸——都与专注的强度有关,而专注是享受这种状态的关键。这与无聊形成了鲜明的对比,在无聊状态下,时间会被拖长[Damrad-Frye & Laird(1989); Danckert & Allman(2005); Watt(1991).]。我们常说的例子是在车管局等待叫号,除了静等时间过去,什么也不做了。时间以冰川般的速度移动,这是无聊的一个组成部分,在长期经历无聊的人身上表现尤其突出。当我们感到无聊时,时间缓慢拖行,因为我们没有精神投入[Zakay(2014).]。时间的缓慢行进是我们觉得无聊的核心原因之一。

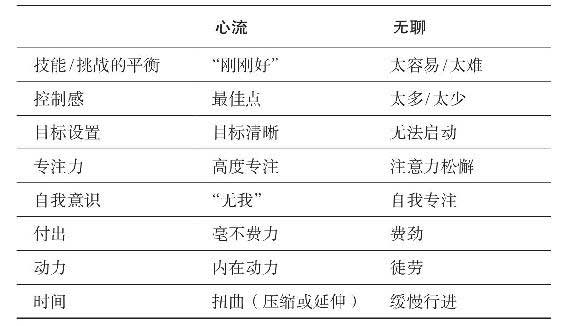

表9.1 心流与无聊的对比

从表9.1中我们可以看到,在许多方面,无聊和心流似乎确实是两个极端。但说心流是无聊的反面,并不等于说只有进入心流状态才能避免无聊。心流代表了一种高强度的投入,而这种强度未必是避免无聊的必要条件。心流作为无聊的反面,关键不在于其强度,而是它代表着我们与世界成功交手,代表着我们的技能和才能得到了成功部署。

如果心流不是摆脱无聊的唯一途径,那么还有什么办法符合条件呢?

心流之外

根据定义,对某事感兴趣的特点就是增强投入,明显的表现是坚持和专注;因此,兴趣似乎是无聊的另一个合理的反面[Renninger & Hidi(2015)写道:“兴趣指的是一个人投入某些活动时的心理状态,也指过段时间想重新投入进去的认知和情绪动机倾向。”(p.8, 黑体为笔者所加。)]。显然,如果我们在做某事的时候感觉到了兴趣,那么就不能说我们是无聊的了。我们曾认为,如果某件事不符合我们的期待,不能占据我们的头脑,那么它就是无聊的。但什么东西才是有趣的呢?是某些对象或活动天生就有趣吗?探讨这些问题可以澄清兴趣是(同时也不是)无聊的反面。

哲学家丹尼尔·丹内特(Daniel Dennett)在他所说的达尔文的“奇怪的逻辑倒置”中强调了这个问题:是什么使某事变得有趣[Dennett(2009).]。他提出了一个反直觉的主张,重构了我们对兴趣和投入的思考方式。蜂蜜提供了一个很好的例子。丹内特的主张是,与常识所暗示的相反,我们并不是因为蜂蜜甜美所以喜欢它。相反,正是因为我们喜欢它,蜂蜜才是甜的。其中的逻辑是这样的:葡萄糖含量让蜂蜜变得重要,正如丹内特指出的那样,再怎么检查葡萄糖分子你也不会得知为什么它是甜的。然而,进化的历史已经证明,找到能提供葡萄糖的食物来源对人类祖先来说非常重要。那么,当我们找到了一个好的来源时,我们就会把这个来源的味道和快乐结合起来,以此强化它的重要功能——使得人类存活。最终,这种“蜂蜜似的味道”转化为对甜味的偏好。因此,进化的力量推动我们感受到甜味带来的快感——享受葡萄糖分子在舌尖的感觉,以此来保证只要我们找到蜂蜜,我们就能享用它。

同样的逻辑倒置也可用来解释可爱、性感和有趣的事物。婴儿本质上并非可爱,而是因为他们适应人类对幼崽的喜好。某些体型被认为是性感的,是因为这种体型适应人类繁衍。冷笑话之所以搞笑,也是因为它符合人们有效且有逻辑地解决问题的习惯——正如丹内特所说的“调试的乐趣”。换句话说,捕捉到推理谬误是有启发性的,我们将其感受为有趣,以确保将来也会这么做[Dennett把这称为“调试的乐趣”——利用冷笑话这个例子来微调关于世界如何运作的认知模型,Hurley et al.(2011)。]。这些理想的特质——甜、可爱、有趣——并不是事物本身所固有的,而是进化过程的结果,并且随着时间的推移塑造了我们的欲望。这种逻辑倒置虽然乍一看很奇怪,但当谈到诸如人们对高热量食物的近乎普遍的欲望时,它还是有道理的。但是,达尔文的逻辑倒置如何能解释一个人对交通锥的持久热情呢?

戴维·摩根(David Morgan),著名的“英国呆子”,也是世界上最大的交通锥收藏品的主人[除了年历之外,更多有关呆子的趣事可以参考这本指南。见Carlson(2015)。]。值得注意的是(对于那些了解情况的人来说),他的收藏中包括一个价值极高的1956年林维尔橡胶锥,来自苏格兰。戴维热情地描述了他对这些收藏品的热爱。“有这么多不同的形状、大小和颜色,而且模型总是在变化。”以推崇“普通、日常的东西”而著称的呆子俱乐部最近对戴维的兴趣表示赞赏,将他列入了他们2015年的年度日历中。戴维的日历伙伴包括英国环形交叉路口鉴赏协会的主席凯文·贝尔斯福德,他们的兴趣是那么令人惊讶,又奇怪得迷人。他们奇特的兴趣使人们明白,事物并非天生有趣。兴趣,就像爱情一样,在你我的眼神里。但是,为什么一个人可以从收集交通锥中获得乐趣,而另一个人却必须走过纽约双子塔之间的钢丝,还有一个必须在没有绳索的情况下爬上三千英尺的悬崖峭壁才能获得乐趣[Gerstein(2003).]?企图通过进化程序来解释人类兴趣的广泛性太难了——我们的兴趣就是这么有个性。

然而,把达尔文的逻辑倒置应用到交通锥达人戴维·摩根身上,我们不会说,他是因为交通锥有趣而对其感兴趣,我们会说,交通锥之所以有趣,是因为戴维对它们感兴趣。在这种思维方式下,兴趣是一种结果,而非原因。戴维大概和我们其他人一样,天生就渴望尝到甜的食物(如蜂蜜)[有些研究表明我们有一种与生俱来的倾向,会觉得复杂、模糊和惊讶有趣——但肯定不包括交通锥(Berlyne, 1954, 1960, 1966, 1974;Hidi, 1990)。]。我们严肃地怀疑他对交通锥的兴趣是否同样是天生的。如果进化过程没有直接形成他那不同寻常的爱好,那是什么让他如此呢?我们认为可能是无聊。

生物学对人类的塑造是,我们喜欢精神上的投入,这让我们感觉很好,反之则感觉不好。投入带来的愉悦源于一个事实,即我们能够与世界交互,获得技能的掌握以及发展。这种对于精神投入的渴望因此激励我们去参与,去投入。一旦我们投入某事当中,神奇的事发生了——我们对这件事的关注使它变得有趣了。来自日本清泉大学和京都大学的布井雅人(Masato Nunoi)和吉川左纪子(Sakiko Yoshikawa)证明,那些我们深入关注的事物比起不太关注的事物更受我们青睐[Nunoi and Yoshikawa(2016).]。他们在实验中向被试展示各种抽象的形状,并要求他们做两件事中的一件——报告形状在屏幕上的位置,或者告诉实验者他们是否能够与形状产生某种关联。例如,他们可能会说,这个形状像一条狗——这个实验很像识别云朵的形状。对于某些形状,人们完成一次便能胜任,有些则需要多达五次。后来,他们再次向被试展示了那些抽象的形状,包括被试从未见过的新形状,并简单要求他们评价对这些形状的喜爱程度。你可能会觉得,新形状会胜出。但事实并非如此,人们最喜欢的形状是那些他们见过多次并且能产生多次联想的形状。

全神贯注的力量使某件事情变得有趣,这在很多方面都类似于一个较早的研究发现,即所谓“曝光效应”,它来自罗伯特·扎荣茨(Robert Zajonc)始于20世纪60年代的开创性工作。本质上,曝光效应表明,人们更喜欢他们熟悉的事物。即使你在第一次听一首歌时对它的评价很糟糕,但在第二次听时,你对它的评价会提高,而且可能比第一次听时更高[Zajonc(1968). Peretz et al.(1998)发现一些第一次听觉得难听的歌在第二次听时会得到更高的评价。]。我们似乎天生就喜欢熟悉的事物。有人引用罗伯特·扎荣茨的话,来从进化的角度解释:“你熟悉它,意味着至少你不会被它吃掉!”[引自Schwarz(2018),p.37;同时参考Zajonc(1968)。重要的是,我们认为熟悉的事物有着让我们无聊的风险,因为它不再需要太多精神投入。(e.g., Bornstein, 1989; Van den Bergh & Vrana, 1998.)]

最关键的是,这种对熟悉事物的偏爱真的很强烈,在布井雅人和吉川左纪子的研究中,他们在被试第一次看到抽象形状的六周后再次对他们进行了测试,人们仍然更喜欢曾经深入关注和探索过的东西。我们很难刻意关注像交通锥这样在生物学上并不驱动我们去关注的事物。但如果我们能迎接挑战,全身心地投入对它们的关注中,它们最终也会变得有趣。无聊不会把我们推向交通锥,或者其他类似的任何事情。无聊让我们远离精神上无所事事的不适感。如果此时交通锥恰好在我们面前,我们可能会像戴维·摩根那样,对它们产生终生的热情。从这个意义上说,无聊是一种前期的兴趣机制,促使我们产生精神投入。一旦投入任何事中,兴趣就会产生,进而加深和维持我们的投入度。[当无聊袭来时,我们眼前面对的事情可能并不是随机的。在戴维的例子中,他关注交通锥是因为他的工作性质使然,以及想要解决一桩专利纠纷的动机。]

这个故事的寓意是,如果你给一些平平无奇的事物足够的注意力,如果无聊的推动力让你想要投入,你也可以有自己奇特的——也许对别人来说是无聊的——兴趣。我们认为无聊是一种推动我们与环境接触的前兴趣机制,这说明无聊和兴趣在功能上是不同的。但无聊的感觉与兴趣的感觉呢?它们是对立的吗?我们认为不是。无聊指的是我们的精神状态,即我们没有精神上的投入。兴趣则是一些更特别的东西——钓鱼、古典音乐,甚至是交通锥——我们参与其中。无聊是一种无内容、无对象的渴望。虽然兴趣和无聊不是严格的对立关系,但它们从不共存。如果我们此刻兴趣盎然,就不会同时感到无聊。更准确地说,无聊不仅仅是缺乏兴趣。无聊除了感觉到手头的事情不够有趣,无法满足之外,还包括一种不安分的投入欲望。

兴趣也不等于心流。对某件事情感兴趣可以但不一定导致心流状态。首先,我们可以对客观上令人不悦的事物感兴趣——想想恐怖电影。根据定义,心流是愉悦的。所以,你可以对一部恐怖片感兴趣,但当下的惊吓很难说是愉快的。而对心流至关重要的控制感或能动性呢?想想早期恐怖电影中几乎无处不在的场景:一只猫突然从窗帘后面跳出来。我们也许早有预感会被吓到,但我们的心还是猛跳了一下。在立体声和音乐艺术的摆布下,即使我们知道这很可能是个骗局,也会不自觉地吓一跳。所以,看恐怖片可以不需要严格意义上的愉快,也不需要我们去感受心流,就能让人觉得有趣和投入。正是这种投入感,让我们能够有效地与这个世界连接起来,抵御无聊。

如果我们继续追问无聊的反义词,来寻找解决无聊带来的不适感的最佳办法,我们必须考虑一下好奇心,而不仅仅是兴趣。有句话是这样说的:“无聊的解药是好奇心,而好奇心无药可解。[人们普遍认为这句话来自Dorothy Parker。]”也许好奇心是无聊的反面,而培养好奇心也许是抑制无聊的好办法。正如我们在第六章所暗示的,人类一直以来就对我们周围的世界感到好奇,这种好奇心足以推动我们探索世界的荒凉之地,从极地冰盖到外太空。和兴趣一样,好奇心也和被环境中的某些东西所吸引而产生的感觉有关。我们想要知道下一个拐角处藏着什么。同样,和兴趣一样,如果说我们对同一件事既好奇又厌烦是不恰当的。但是好奇心和无聊确实又有着相似的功能——示意想要探索的动机。

好奇心会激发我们对某件事情展开探索,无聊会促使我们解决更普遍的精神上不投入所带来的不适感,而兴趣则有助于让我们持续投入。探索本身有很多作用:寻找资源(如食物、住所、伴侣),寻求信息以填补知识的空白(比如,为什么山谷这边的葡萄更多?),学习世界是如何运作的(比如,婴儿为什么一直从婴儿椅上丢东西),等等[Charnov(1976);Kurzban et al.(2013);Northcraft & Neale(1986).]。在好奇心的刺激下,探索性行为能将行为经济学家所说的机会成本降到最低。也就是说,如果我们决定满足于自己在这个世界上的命运,而从不去探索周遭,不去发现新事物,我们就有可能错过更丰富的资源或机会。山谷里的浆果也许现在很好吃,也很充足,但如果拐角处的浆果更大、更多汁、更丰富呢?不去探索,我们永远不会知道答案。[最近一项有关无聊、好奇和探索的计算建模研究发现,由无聊驱动的算法比好奇心驱动的算法更成功地学习了新的环境。也许两种状态都会引起探索,但无聊似乎对学习更加有效。(Yu et al., 2018.)]

好奇心被认为包括两种类型:信息寻求和刺激寻求[我们并不想把好奇心和兴趣混为一谈。也许好奇心激起的探索可以引起我们认为有趣的活动。同样,我们感兴趣的活动也可能激发好奇心。也有一些兴趣(如集邮),它们可以长久持续,但不一定会激发好奇心。我们认为精神投入的方式多种多样,其中许多并不需要我们达到心流。有关好奇的种类,参考Berlyne(1954, 1966); Litman & Spielberger(2003); Reio et al.(2006)。虽然不同研究的定义不同,二分法大致上还是统一的:信息的或感官的(Litman & Spielberger);认识的或感知的(Berlyne)。]。前者的目的是解决知识的空白。当我们对世界的认识存在漏洞时,就会寻求更多的信息。后者与对不同体验的需求有关——不是寻求刺激本身,而是寻求新的感觉和体验的欲望。这两种类型显然是相关的。任何寻求新的感官体验的行为都可能凸显出我们对这个世界不了解但又想了解的东西:为什么我们第一次遇到的某些事物的味道、感觉或外观是这样的?

研究者们还没有详细探讨好奇心和无聊的关系,但有一些迹象表明两者是负相关的[Hunter et al.(2016); Kashdan et al.(2004); Pekrun et al.(2017); Reio et al.(2006).]。在学术环境中,好奇心和无聊不仅处于投入度的两端,它们还与学习以及我们赋予手头任务的价值有着不同的关系。这可能是显而易见的。与让我们无聊的东西相比,我们当然会更看重让我们好奇或感兴趣的东西。好奇心和无聊对学习策略的影响也不同。兴致勃勃的时候,我们往往会采取最佳的学习策略,投入对所学知识的复习和批判性思考中,并且利用策略来丰富或者拓展学习材料所涵盖的知识。这些学习策略都与无聊负相关。感到无聊时,我们难以采取有效的学习态度——这种态度往往是通过好奇心培养起来的。

好奇心和兴趣代表着我们的心灵被填满。它们说明,我们不一定必须达到心流状态才能做到投入。然而,心流、好奇心和兴趣都与无聊迥然相异,因为它们都涉及对目标的有效追求。我们对实现某件事情的渴望是否会导致一种强烈的远离喧嚣世界的感觉,是否会让我们精力高度集中以至于数小时的时光倏然而逝,这些都不是那么重要。作为无聊的解药,重要的是我们有一个可执行的目标,让我们的头脑投入其中,让我们能够发挥技能、表达欲望。

但是,有没有其他方法避免无聊,同时并不需要一个具体目标呢?

闲散但不无聊

试着回想一下,你上一次真正的、深度的放松是在什么时候。也许是在乡村别墅里,或者是在海滩上,手捧尤·奈斯博最新的惊悚小说,甚至只是躺在沙发上,看着午后的光线在地板上缓缓移动。无论在哪里,你的头脑都是清晰的,工作的念头无处可寻,烦恼和紧张丝毫不存。什么都不需要改变,你什么也都不想。这就是放松的关键——显然没有什么不安分的冲动,不需要做什么。没有特别的目标,没有迫切的追求,有的只是时间。

放松是一种低能量、愉快的感觉。无聊在一定程度上是一种不安分的渴望,渴望有事可做。处于这种渴望中的我们无法放松。无聊总是不愉快的,而放松天然使人愉悦。但我们可以将这种对比更深入一些吗?本质上说,放松是没有未被满足的渴望。正是这种渴望的缺失,才使它更深刻地具备了成为无聊的反义词和解药的资格。无聊的基础是一种强烈的感觉,即精神投入的渴望得不到满足。当我们放松的时候,我们是自由的,没有未满足的欲望的负担[冷漠的特征是无欲无求,放松则是没有什么未竟的欲望。]。事实上,仅仅是告诉极易产生无聊的人放轻松,就能减少他们当下的无聊感。[Sawin & Scerbo(1995)让易无聊和不易无聊的被试做一个注意力实验,要求他们识别屏幕上不经常出现的闪烁,被试可以集中注意力也可以放轻松。仅仅是告诉他们放轻松,易无聊的被试的无聊水平就降低到和不易无聊的被试一样。]

乍一看,似乎无聊和放松其实有一些共同点——头脑未得到充分的利用。但它们显然不是一回事。放松的时候,那些以目标为导向的欲望不会让我们感到负累,这和精神上无所事事是不一样的,后者是无聊的前提条件。即使是在放松的状态下,我们的头脑也会被占据。也许我们正沉浸在白日梦中,为未来做着打算,或者在花园里闲逛。我们的心智是有投入的,尽管是以一种有点不集中的方式。我们甚至可能没有刻意地安排自己应该想些什么,而是让我们的想法随心所欲地飘来飘去。尽管如此,我们的头脑还是被占据了,无聊时却不是这样。

在日本,最近有一种被称为“森林空气浴”的活动大受欢迎[Morita et al.(2007); Park et al.(2010).]。简单说来,就是在大自然中度过一段时间,休养生息。将在森林中的时间与在城市环境中的时间进行比较,结果显示,当人们在森林中时,敌意和抑郁情绪明显减少。无聊也是如此。也许在大自然中有一些特别重要的东西;或者它只是一个生活需求缩减的地方,在那里,我们更容易放松下来。事实上,很多人都觉得在日常生活中很难放松。如果没有持续不断的活动,没有朝着成就奋斗,没有寻找抓住我们注意力的事物,我们常常会陷入无聊,很快就会发现自己在寻求刺激。放松需要有能闲下来但不无聊的能力。

要避免无聊,不一定要处于心流、兴趣、好奇或放松的状态。但是,这些状态都在某种程度上与无聊相反,而且都澄清和加深了我们对无聊的理解。无聊的时候,我们头脑空空,却无法补救这种情况,因为我们的想要投入的欲望是无效的——我们被困在当下,又没有不请自来的解决方案。我们陷入了无聊的欲望难题。而无聊的对立面则以满足的欲望、精神投入和强烈的能动性为特征。回到徒手攀岩者亚历克斯·霍诺德身上,我们可以推测,他对这项运动的热爱涵盖了无聊的所有对立面:他会处于心流的状态,他对打磨技术感兴趣,他对新的登山伙伴、新的攀登征程感到好奇,攀登成功之后他会得到强烈的满足感,随之而来可能的是片刻的放松。我们不知道这是否意味着他从未经历过无聊。但攀岩或其他全身心投入的运动可能会满足我们对能动性的需求,减少无聊的损害。可以肯定的是,如果这些不同的投入形式确实都是无聊的对立面,那么,也许在追求它们的过程中,我们可以防止无聊的发生。但这仍然留给我们一个问题,那就是当无聊感真的来袭时,我们应该如何应对。